「女也」的歌裡,有你想知道的一切

「一切已坦誠布公」(Having Everything Revealed),縮寫即為「H.E.R.」。她用創作訴說自己從女孩蛻變為女人的私密心情,該說的都在音樂裡了,個人外表只是模糊焦點而已。起初她甚至排斥任何的訪問、不願多透露歌曲背後的故事,她說:「一直有人要問我『這首歌在講的是誰?』讓我很不舒服。像是我已經把日記攤開給你看,卻還要跟你進一步討論裡面的內容。」

您的數位閱讀序號權限期間為

「一切已坦誠布公」(Having Everything Revealed),縮寫即為「H.E.R.」。她用創作訴說自己從女孩蛻變為女人的私密心情,該說的都在音樂裡了,個人外表只是模糊焦點而已。起初她甚至排斥任何的訪問、不願多透露歌曲背後的故事,她說:「一直有人要問我『這首歌在講的是誰?』讓我很不舒服。像是我已經把日記攤開給你看,卻還要跟你進一步討論裡面的內容。」

疫情初期,曾指導梅根‧費爾柴德的舞蹈老師建議她:現在是懷孕的大好時機。這番話讓身為紐約市立芭蕾舞團首席舞者的費爾柴德無比詫異。「當時我覺得,這想法太荒謬了,而且我現在完全沒有考慮要生小孩,」她說道。「生小孩需要好幾個月,我不想在回歸舞團時缺席。」

作者愛麗絲.米蘭尼在創作這本書時,她允許自己在事件的順序建立虛構的自由,節奏明快,像是看著動畫短片,從中見到辛波絲卡的感情、交友、嗜好、寫作、工作、政治立場和獲獎經歷……還有自我想像。波蘭版譯者尤安娜‧懷斯說,「有些熟悉辛波絲卡的讀者也一定會為此事感到高興:詩人從來沒養貓,現在有了,而且還是隻會說話的貓。」

但就《美國忍者戰士》而言,許多參賽者都是被節目本身所鼓舞,而能克服巨大的個人障礙,從貧窮、疾病到不健康的習慣皆有之。對某些人來說它是個挽回的機會,對其他人來說,則是對身體衰弱的駁斥。參賽者們和罹患風濕性關節炎、糖尿病,甚至是近期才動過心臟手術的選手競爭。

紐約尼克隊的球迷很久沒有那麼快樂了。尼克隊在過去二十年間載浮載沉,吸引全球媒體目光的可能也只是「大蘋果」的五光十色,過去他們總是大張旗鼓地想要拉攏超級球星加盟,結果不是落空就是表現不盡如人意,多數時間,尼克隊只是淪為其他籃球迷的笑柄。

漫射的眼光與這樣一種外在的觀看是一體兩面。在這樣的眼光中,作為觀眾的我們如果在作品中看到了自己的圖像,那並非眼光原本就意圖要看到的,而是作為觀眾的我們自己想要看到的。如果我們覺得〈那一葉,我們眼神交會〉中的眼睛某個時刻看著我們,那麼我們也很清楚,這個眼睛並未打算一直盯著某處或某人,我們只是某個眼神交會的時刻,把自己的觀看慾望投射到這個眼睛上。

凝視著這隻手長腳長、毛茸茸的生物在樹幹懸掛著,以像是慢動作影片的速度爬上爬下,而且大部分的時間都在睡午覺。不知不覺派翠克也逐漸進入近乎睡眠的、如夢的意識狀態,影片的時間感開始與他現實中的時間感融合在一起。

有意思的是,在地題材與外來樂種如何融合?夜市的意象恰成接合點。Dream Pop 其一特色為加強回音效果的電吉他,濕潤的聽感與夜市小吃攤蒸騰的熱氣正好交疊。無論刻意安排或巧合,如此意象連結令人耳目一新,也足以讓〈踅夜市〉擔當起年度之選。

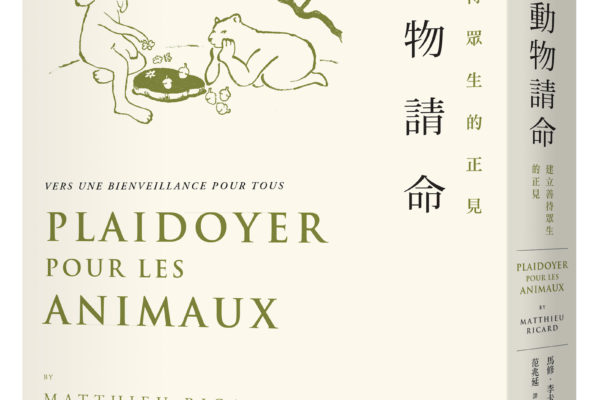

關於實驗室裡發生的這些案例,我們都可以大聲的說:「拒絕動物實驗,尋找替代方案。」在實驗動物這個題目上,道德的天平很好處理,和日常生活仍有一段距離。但場景轉移到餐桌上,做為食物的動物是怎麼被對待時,人們就自動的精神分裂了。

蘭的一生,都在為了追求美而冒險:金蘭灣那位身著紫色奧黛的越南女子,抱著玫瑰,站在美國大兵前,首次以蘭這個名字介紹自己。蘭,一種綻開如撕裂的花朵。蘭一生的曲折,來自戰火與異邦的威脅,然而,她就是那種在危險困頓中依然想為女兒找一條天藍美麗包巾,抑或冒著偷竊危險仍想爭取美的人。精神分裂未曾離開她,而美也是。

然而在美國的奧斯卡,雖然最佳影片已經有過非英語片的紀錄,具有評審資格的影藝學院成員也來自世界各地,不過身為國際性影展,即便已經相當程度地撇除了公關層面的影響,難免還是擺脫不了政治正確的包袱。但這並非壞事,因為政治正確和作品優秀與否的關聯,就在於敘事者如何陳述他們的觀點及故事的脈絡。

實際上,人並不會特別發覺,電影與病毒是資訊傳播的一體兩面,既是物質——前者肉眼可視,後者則不可視——也是傳播基質之一。如此說來,對人而言「感知」的變造與「疾病」的演化發展,其實正是一條難以直接聯想的雙向道。畢竟,我們通常不會覺得無數的電影畫面或影像使我們真正感覺到「病」了,不過它們的確「癱瘓」、「麻木」了我們的感知。