註定消失的衛星 Doomed Moon of Mars

福波斯是其中較大的一顆,從這張由火星偵察軌道器拍下的彩色照片中,我們可以看到上面的隕石坑。福波斯的軌道與火星非常靠近,因此約在一億年左右後,這顆衛星就很有可能因為引力壓力而粉碎,在火星周圍形成環。

您的數位閱讀序號權限期間為

福波斯是其中較大的一顆,從這張由火星偵察軌道器拍下的彩色照片中,我們可以看到上面的隕石坑。福波斯的軌道與火星非常靠近,因此約在一億年左右後,這顆衛星就很有可能因為引力壓力而粉碎,在火星周圍形成環。

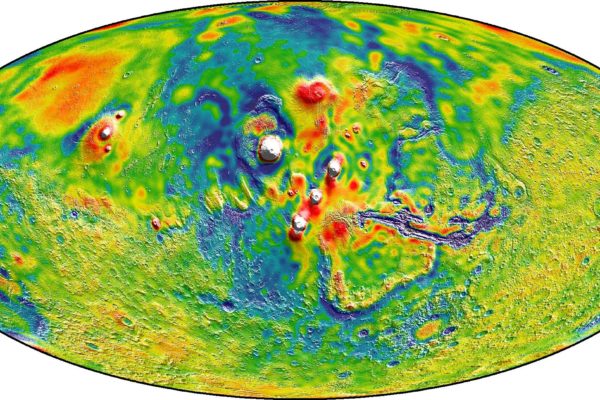

這張火星引力圖讓我們得以一窺紅色星球的詳細形貌。圖中白色代表引力較強,藍色為引力較弱。正中間的多個白色圓點及其右下區域,即為著名的塔爾西斯火山高原。該區域橫跨數千英里,擁有太陽系中最大的火山。

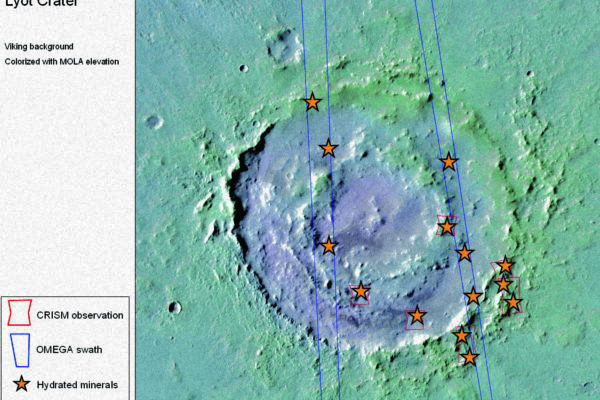

火星北部低地的李奧撞擊坑,是九個被探測到水合礦物的隕石坑之一。這類礦物,包含頁硅酸鹽,也曾於火星南部高地被發現,顯示火星可能曾存在液態水。本圖由美國太空總署的維京計畫提供,並根據火星測高儀量出的地形高度加上色彩。

在火星上的阿拉伯台地北邊,有個隕石坑內部的沉積物形狀及分布非常奇特。這些沉積物只分布於隕石坑南側,有一層一層、階梯狀的水平結構,還有發亮的小山脊形成的輻射狀條紋,科學家推測這些條紋是由富含冰的物質昇華而成,每層階地可能對應了不同時間點的昇華現象。

2013年,來自美國、智利和巴西的天文學家根據美國衛星 GALEX 的數據,發現 NGC 6872 這個目前已知最大的螺旋星系。NGC 6872 直徑52萬2,000光年,比銀河系大五倍多。圖為2013年1月10日的 NGC 6872,由歐洲南天天文台的甚大望遠鏡、NASA 的 GALEX 衛星以及史匹哲太空望遠鏡之影像及數據結合而成。

人們誤會了選拔過程的這個部分,他們不是在找超級英雄,這些測驗是設計來確保你在任務中得到重病的風險非常低——而且在未來15年,你幾乎不會得什麼大病,讓ESA投入的心血化為烏有。在健康檢查完的那幾週,我明白一切都取決於完美無瑕的健康證明書,而對我來說,事情就是在那個階段開始變得危險:我開始懷抱希望了,連我的孩子都變得有些興奮。

這張照片由 NASA 的火星偵察軌道衛星拍下,右側可見約5公尺寬的隕石坑,以及長達1公里的暗坡條紋。當流星體撞擊火星,除了會產生隕石坑,還可能會因鬆散、細微的粉塵崩塌,而露出較暗的底層,而形成暗坡條紋。

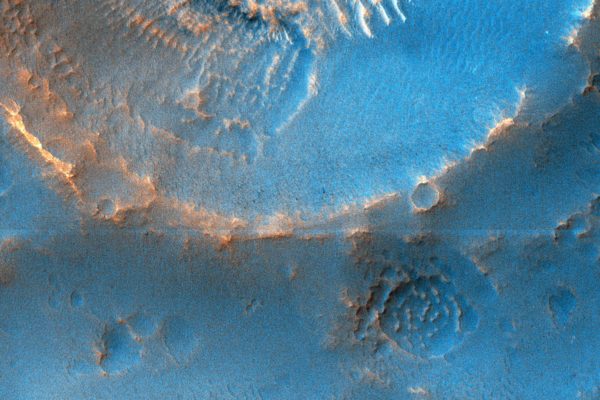

這張照片由火星偵察軌道衛星拍下,呈現了丹尼爾森隕擊坑的沉積岩和沙丘,該隕擊坑位於火星阿拉伯台地(Arabia Terra)的西南側,直徑約67公里。

這些岩石在數百萬、數十億年前形成,當時鬆散的沉積物一層一層的沉澱到坑底,並黏合在一起。經過漫長的歲月,更堅硬、抗蝕能力較強的岩層像階梯一樣向外凸出。在這些階梯上,風吹散了沙子,產生了像斑馬紋的圖案。

這個寬約1公里的火星撞擊坑基岩豐富,看起來相對較新,因為它的邊緣尖銳,且噴出物保存完好,其陡峭的內坡有著深深的溝壑,而面向赤道的斜坡上可能是火星暖坡季流。新鮮的撞擊坑的斜坡通常較為陡峭且活躍。

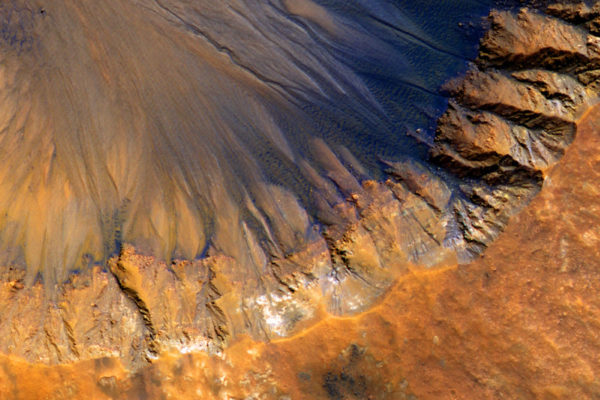

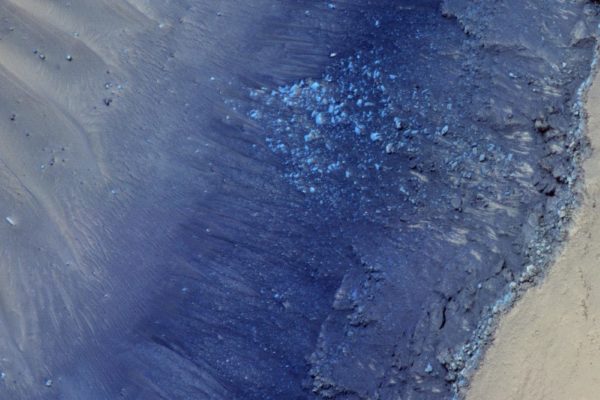

科柏洛斯槽溝是火星上數條狹長的裂隙,將火山平原一路切割到盾狀火山:埃律西昂山(Elysium Mons)東側。火星上的陡坡經常產生滑坡(也被稱作「崩壞作用」)。在這張照片中,能觀察到兩種地質作用的證據。首先,斜坡上淺藍色的巨石似乎來自於靠近斷面頂部的基岩層(也是淺藍色)。第二,深色的細線是反覆出現的斜坡線,可能也是由崩壞作用引起,但由更細的物質組成。

這次飛行由「天文通道」主辦,天文通道是一項旨在讓所有人都可以體驗太空飛行的非營利性計畫。儘管自 1960 年代開始載人太空飛行以來,已有大約 600 人去過太空,但美國國家航空暨太空總署(NASA)和其他航太機構,長期以來一直將太空人這個工作限制在人類中的極少數人。NASA 最初只選擇身體健康的白人男性成為太空人,即使後來放寬了標準,他們仍然只選擇符合特定體能要求的人。 這阻礙了許多身障人士進入太空的道路,忽視了身障者在某些情況下可以成為優秀太空人的論點。

氣候變遷勢不可擋。北極的冰將會消融,大片凍土將會解凍。氣候變遷已經造成了生命嚴重損失,破壞了不可替代的文化遺產,並淹沒了我們珍愛的地方。每讓這世界再變暖一度,我們就損失更多。