「東京將失去它的靈魂」:明治神宮外苑開發計畫引發的民怨

明治神宮外苑開發計畫由三井不動產和伊藤忠商事主導,於 2023 年 2 月獲得東京都政府批准,計畫拆除有 97 年歷史的「明治神宮棒球場」,以及日本橄欖球的精神歸屬「秩父宮橄欖球場」,建造兩座高 200 公尺的摩天大樓。

您的數位閱讀序號權限期間為

明治神宮外苑開發計畫由三井不動產和伊藤忠商事主導,於 2023 年 2 月獲得東京都政府批准,計畫拆除有 97 年歷史的「明治神宮棒球場」,以及日本橄欖球的精神歸屬「秩父宮橄欖球場」,建造兩座高 200 公尺的摩天大樓。

多年來,整個大巴黎地區的工人一直在進行所謂的「游泳計畫」。這項工程師的願景,涉及數千條新的地下管道、儲水槽和泵站,以防止有害的細菌流入塞納河,特別是在暴風雨期間。如果成功,這個計畫將使塞納河的水質清澈到足以供奧運選手和未來的市民游泳。

如世人所知,東歐在上個世紀冷戰時期被視為「鐵幕」,是封閉且神祕的領地。但在鐵幕生成之前,這塊大地已是命運跌宕,無論是納粹德軍或是蘇聯紅軍,雄兵鐵騎在此地踐踏碾壓,塗炭生靈。

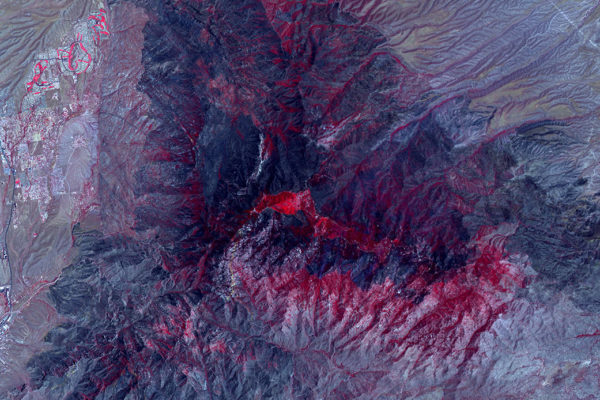

2020 年 6 月 29 日,美國太空總署(NASA)以先進星載熱輻射與反射輻射計(ASTER)拍攝亞利桑那州土桑市北部的火災區域,掌握大火對地貌的影響。影像裡植被呈現紅色,燒毀區域則呈深灰色。

以色列死海——貼滿沉洞警告標語的圍欄布滿了大部分西海岸線,廣闊的棕色土地上點綴著廢棄椰棗園、封閉路段及停用建築物,包括一家歇業的加油站。海岸線上許多地方都覆蓋著一層鹽殼,而靠近岸邊的淺層水體中則堆積起鹽柱和結晶珠體⋯⋯

多年來,南極洲迷人的脆弱、寂靜和野性,吸引了無數探險家、科學家和機會主義者前往地球的南端。然而,隨著 2023 年夏季結束和日照時間縮短,南極洲正面臨著不確定的未來。氣候危機、遠離南極的地緣政治動盪、欣欣向榮的觀光業,以及越來越多的利益人士與參與者的加入,讓極南之地的關係日益緊繃。

當遊客來到班塔卡儂這個僅有約 100 戶人家的小村莊時,都會立刻注意到一個令人詫異、甚至有些不安的現象:幾乎每戶人家的屋外都有一至多頭被鏈住的大象。在路上也經常能看到大象和牠們的飼主一起散步,飼主們會跨坐在大象粗壯的脖子上,而車輛必須小心翼翼地繞過它們。

在歷經千辛萬苦將防洪閘門搭建完成後,未來的挑戰將會是找到讓它們保持低水位的方法。如今威尼斯在摩西計畫的使用率上已高出預期許多,且隨著海平面不斷上升,未來也極有可能會更大規模地運用它,甚至可能因此將這座城市與其不可或缺的海水隔絕開來。

伊拉克仍因內戰、叛亂和入侵所引發幾乎毫無間斷的動亂,而留下難以磨滅的傷痕,即使在2011年美軍撤出後,情勢仍舊動盪不安。一波又一波的爭戰後緊接著是政治衝突,伊拉克從未完全穩定下來。摩蘇爾和費盧傑兩個主要城市基本上已被摧毀,在伊拉克中部和北部幾乎每個主要城鎮都可以看見破壞的痕跡。

早在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之前,《紐約時報》的攝影記者就已經在烏克蘭當地工作。在這一年中,他們記錄了新聞工作者所能觸及的衝突的各個面向:無人機基地和暴行發生的地點;擁擠的地鐵和荒涼的村落;葬禮和歡樂的群眾;導彈路徑和難民路線;戰爭前線和毀壞的客廳。

印度是世界上語言數量最多的國家之一,也讓語言始終是個充滿爭議的問題。但在莫迪的領導下,政府當局透過在全國各地學校強制推行印地語,以及只使用印地語處理政府事務等實質行動,推動印地語成為印度的主要語言。