「科幻原型」在空總三組創作團體用藝術探索科幻

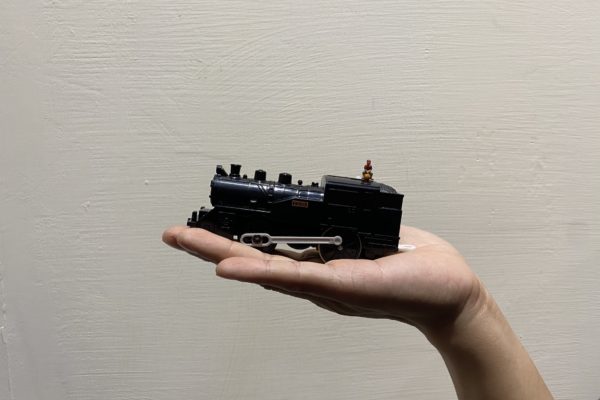

三組創作團體以「科幻原型 Sci-Fi Prototype」為方向,提出完全不同形式的科幻創作,如《核芯樣本》以人造結合自然的植物裝置,探討生態與科技的關係;《Microscopic City》以現今都市發展及資源消耗趨近飽和為背景,嘗試用微觀尺度來建構、拼貼未來城市樣貌;《未來神豬博物館》則是透過博物館形式,從每個平行世界的神豬文化凝鍊成各種的想像,試想未來宗教的轉化,但又巧合地集體面對人類文明與自然如何共同存續的焦慮,試圖以作品提出質問、反省與解答。

-600x400.jpeg)

-600x400.jpg)