優雅地喚回家鄉:聲音碎片《沒有鳥鳴,關上窗吧》

少數民族藉流行音樂進入大眾視野並非壞事,馬玉龍聲聲呼喚的是,期望家鄉遊子別讓外在環境抹滅自己的獨特性。「記得回家」不盡然是物理上的移動,也是心靈上的回歸。走一遍彝族音樂進入主流音樂的歷程,再回頭聽專輯中〈致我迷茫的兄弟〉,它的意義便不只是對後輩的殷切叮嚀,更藏著些許擔憂。

您的數位閱讀序號權限期間為

少數民族藉流行音樂進入大眾視野並非壞事,馬玉龍聲聲呼喚的是,期望家鄉遊子別讓外在環境抹滅自己的獨特性。「記得回家」不盡然是物理上的移動,也是心靈上的回歸。走一遍彝族音樂進入主流音樂的歷程,再回頭聽專輯中〈致我迷茫的兄弟〉,它的意義便不只是對後輩的殷切叮嚀,更藏著些許擔憂。

這些,究竟是創作者對生命的自省及對世界的提問、抑或是資方精準的商業操作與議題算計?我們或許無從得知,但可以確定的是,在一片了無新意的商業製作中,百老匯每年還是產出了幾部未來的可能經典,而隨著時間,他們將定義更多美學,把百老匯推到更高更遠的地方。

日常生活中,我們提到自然或生態時,往往將自然視為「非人工的」、原本就是如此的、人類在感知上直接就能把握的對象。河川、樹木與森林這些對象,不需要人類來將它們「生產」或「發明」出來,正因為如此,在現代文明需要面對河川、樹木與森林的時候,我們往往繞道(宣稱客觀中立、且不帶任何利益考量的)「自然科學」,將河川與林木視為需要「被治理」、符合人類使用需求的對象,就像《水眠》與《胡寧系列》所指涉的,阿根廷胡寧地區七號公路與薩拉多河(Rio Salado)一樣。

這些物怪到當代也逐漸有各種變體,承載轉變過後的投射。由國立臺灣文學館與空總臺灣當代文化實驗場共同策劃的「妖氣都市:鬼怪文學與當代藝術特展」在眾多鬼怪傳說中整理出幾個重要脈絡,帶觀眾走過台灣豐富的文化碰撞之中的各種鬼怪面貌。

若說我是個瘋子,好歹也是個能引起共鳴的瘋子:那篇文章的迴響非常好。數百人捎來信息,感謝我說出他們的故事,讓他們在自己黑暗、寒冷的地牢中不那麼孤單。

沒有一個顏色能夠像它一樣同時跨越冷暖。唯獨紫色,因為跨越了冷暖,讓人無法將它歸類——千百年來身上始終帶著強烈的分裂性:名媛穿上紫色禮服,就是高貴的代名詞。男士穿上紫色,搭配得好,就是權力的象徵,要是搭配得不好,就會被人說:品味極差無比。

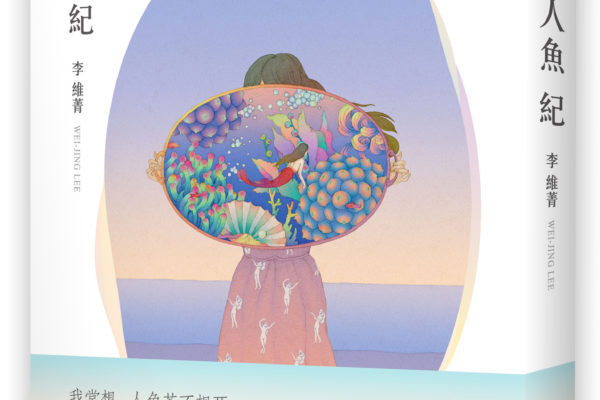

其實,整部《人魚紀》,就是夏天最精采的表演!拉丁舞同時規訓和解放她的赤子之身,那個「肌肉一節節向外伸展」、「核心收緊」、「下身穩重」,柔軟又有力量的舞者的身體,是夏天看到的,也是她自己的——夏天在書裡子宫未老先衰,為此痛哭,如果她知道:李維菁展現她充滿生命力的舞者身體給世界,該有多好?

0GGK0294_跳舞骷髏_立體_300dpi-600x400.jpg)

體質人類學家德特威勒的西非馬利共和國村落田野風景,關注的不在於宗教與神話系統,不在於政治或親屬結構,不在於經濟作物的生產或分配,不在於語言結構組成怎樣的主體性與認知結構,而關於身體。某種特殊的,營養極度缺乏的,也許在人類學家「重返田野」過程,會消逝的脆弱身體。

我曾在十四年前這麼寫道:「與其說芮尼克是個優秀的英國警察,不如說他承接了作者約翰・哈威的詩人身分,在小說體裁下散發精煉爍人的凝聚美感,符合抒情詩簡短又深具爆發力的特質。」今日再讀東美出版重新翻譯付梓的《迷蹤記》,評價依然不變,更因自己已與芮尼克差不多歲數而心有戚戚焉。若說有那種需要多點人生閱歷後讀來更有感的作品,芮尼克系列肯定是名列其上的。

唯死亡真實,正好反證生命充滿虛假。但故事的虛構性未必因此折損,反而增加了感性色彩。由此省察,故事或謊言,無非種種願望;碧娜為莎樂美所說的每個故事:鴿子們、貓「旅行者」、菜鳥謀殺者、歌手娜比、護士河娜與「她的娜奧美」、兩條龍⋯⋯乃至於她自己虛實難辨的故事都是。而至為關鍵的,不在願望實現與否,更繫於對願望憧憬的心情——於是可以試著對(不堪的、難以忍受的)生活、命運、遺憾、他者,再忍受一下,努力一下,直到改變的契機出現。也呼應那句關於邂逅的首爾諺語,「總有一天,會在首爾天空下重逢。」

面對2020年即將展開的東京奧運,大坂直美和八村塁將會是日本的最佳代言人,大坂直美說自己想要代表日本出賽,並且就像每個參賽選手一樣,把奪金視為目標,而巫師隊總管薛帕德(Tommy Sheppard)則期待八村塁成為日本籃球代表隊的焦點,八村塁也說自己很興奮,他甚至說:「籃球在日本愈來愈受到歡迎,我想要成為它的臉孔。」

「很顯然地,體能上來說這很艱難。心理上可能更難。」柯林斯說。他記得自己第一場超馬,是為了羅斯威爾公園癌症中心募款的50英里馬拉松,他的哥哥當時正在這個中心裡對抗白血病。「對我來說,我有理由跑這場馬拉松,所以這幫我消除了許多放棄比賽、認為有逃生口的誘惑。在我眼中,只有終點線存在,」他說。