點燃想像力的乾柴 —— 美國小說家 麗莎‧溫格特

「我們是否背負著上一輩的罪惡?假使如此,我們是否能承受這個負擔的重量?」麗莎‧溫格特試圖透過《那時候,我們還不是孤兒》這個故事引導我們瞭解更多世界樣貌,寫作靈感源自一件發生在美國的真實事件;跨越世代、兩個家庭的生命歷史。隨著記憶的河流,在書裡讀者將跟著主角一起揭開無法預測又危險的回憶。

您的數位閱讀序號權限期間為

「我們是否背負著上一輩的罪惡?假使如此,我們是否能承受這個負擔的重量?」麗莎‧溫格特試圖透過《那時候,我們還不是孤兒》這個故事引導我們瞭解更多世界樣貌,寫作靈感源自一件發生在美國的真實事件;跨越世代、兩個家庭的生命歷史。隨著記憶的河流,在書裡讀者將跟著主角一起揭開無法預測又危險的回憶。

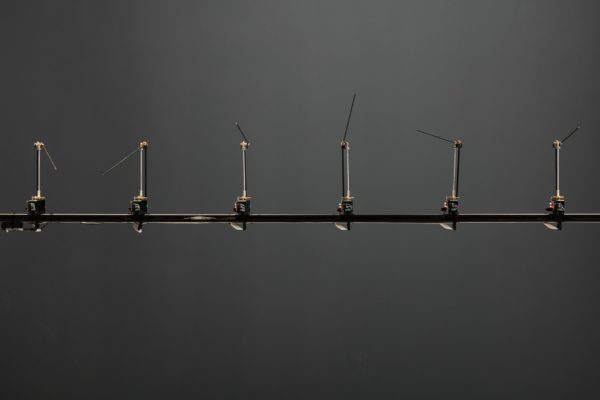

林茲電子藝術節(Ars Electronica)如往常於九月在奧地利城市林茲(Linz)舉行。1979 年誕生,並從 1986 年起固定在每年九月從各地邀展,發展至今規模已相當可觀,每年參與的團隊與國家都超過五十幾個,在歐洲已成指標性的科技相關藝術節。

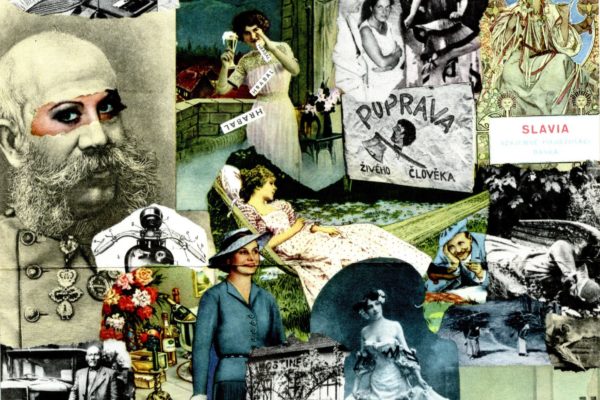

藉著「捷克與斯洛伐克平面設計 100 年」此次於台灣展覽期間,《週刊編集》訪問布魯諾摩拉維亞畫廊平面設計策展人瑪塔‧西爾維斯特羅(Marta Sylvestrová),為我們介紹相對陌生的東歐區域平面設計的演變過程。

正當台灣的職棒聯盟季後賽展開酣戰時,也有一些影響深遠、重大的新聞發生,主要都是圍繞職棒新隊伍,先是職棒聯盟宣布下季開始,確定會有由澳洲組成的球隊參與職棒二軍賽事;另外,由大魯閣事業群的謝國棟受託提出的沖繩組隊提案,認為不確定性過高所以遭否決。

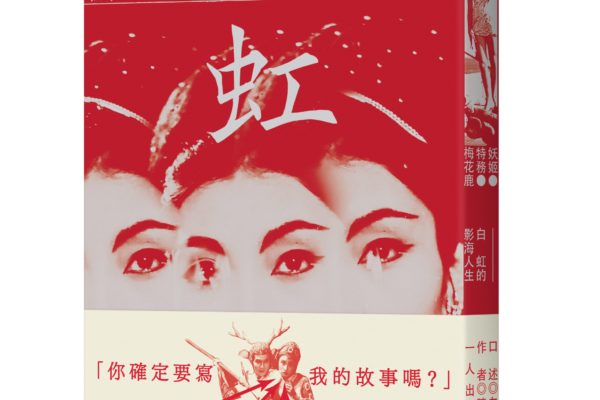

這本書無疑可定調為一個女孩,或者少女心始終不滅的成長故事;是一個女人,母親,這些天生、天職的角色,如何接觸、適應演員生活,逐漸變成明星的歷程——卻不是帶著年華與光環皆逝的傷感,一個洗盡鉛華、早已轉換跑道的前明星的遙想當年傳奇。

關於克萊普頓的音樂人生與各種愛恨情仇,在他最新的紀錄片《艾瑞克克萊普頓:藍調天堂路》(Eric Clapton: Life in 12 Bars)中有著非常完整的記載。這部作品不但是他一生的傳奇,更是他對自己人生的反省與救贖,所有的美好與痛苦一起並存在那又悲又甜的 12 小節上。

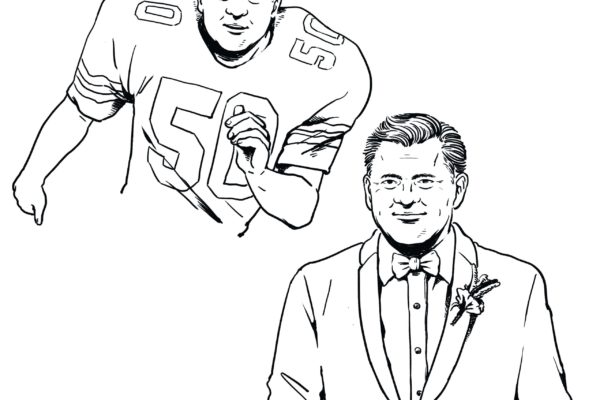

「美式足球是一種鬥士的運動。它非常非常粗暴、非常強悍。在我們社會中,強悍並沒有和同志社群連結在一起。對很多人來說,那是格格不入。」。6 呎 3 吋高、228 磅的傑夫‧羅勒,或許曾經在他的美式足球員生涯中衝撞過不少人牆,但在這一天,他終於突破了人生最厚的那堵牆。

伊朗是全世界唯一限制女性球迷進入足球場的國家,伊朗最高司法首長曾指出,應該禁止女性進入球場,因為讓她們看到半裸的男性踢足球是一種「罪惡」;伊斯蘭革命衛隊政委則說這種行為很危險,「我們必須注意我們的社會行為。」

千禧年後崛起的一票龐克樂隊,廣泛被稱為「後龐克復興」,透過龐克吉他的聲響與彈奏,從各自的音樂淵源中找尋新的創作方式,快意旋律與緊湊的編曲,精緻粗糙各具,帶給一代樂迷全新的、屬於自己的另類搖滾之聲。