小理查:反自然的超性力量

理論上 〈Tutti Frutti〉 的歌詞和名叫蘇(Sue)與黛西(Daisy)的女孩有關,但似乎還有弦外之音(註2)。〈Long Tall Sally〉 一開頭就是近乎單調的嘶吼,小理查的聲音彷彿在哀嚎;⋯⋯。小理查的音樂是「全性戀的」(omnisexual),彷彿來自外星,跨越了英國青少年甚至未曾意識到的藩籬。

您的數位閱讀序號權限期間為

理論上 〈Tutti Frutti〉 的歌詞和名叫蘇(Sue)與黛西(Daisy)的女孩有關,但似乎還有弦外之音(註2)。〈Long Tall Sally〉 一開頭就是近乎單調的嘶吼,小理查的聲音彷彿在哀嚎;⋯⋯。小理查的音樂是「全性戀的」(omnisexual),彷彿來自外星,跨越了英國青少年甚至未曾意識到的藩籬。

我轉頭眺望對面的西壁,這時上百萬顆閃閃發亮的光點在我周圍盤旋,令人為之目眩。起初,它的美嘲弄了我,就像一齣盛大的電視節目在落幕時彩帶飄揚、刻意製造的歡樂一樣。然後,它誘使我敞開心懷——這種美是不人道的,但並不偏狹、貧婪或短暫。

環境、糧食、自由、安全,生活在文明國度的我們,缺一不可。這樣想來,全人類的命運或許也沒那麼不同,你跟我都是面臨存亡危機的生命共同體。「我們都是用一人之力,在對抗塌下來的世界」,研究糧食的譚迪詩博士受訪時這樣提起

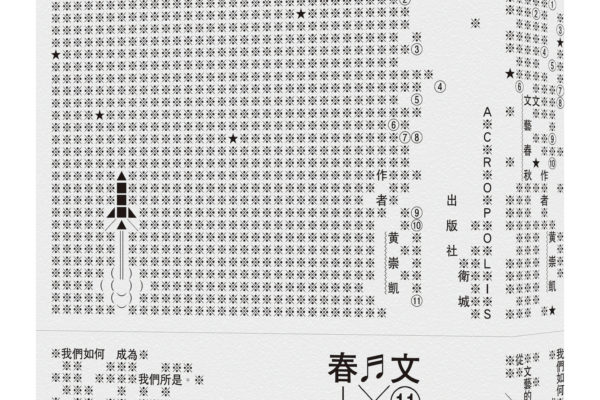

創作者前仆後繼地以肉身去測量時代的寬度,並且卡死在那裡。按照張誦聖所言,這其實是非常現代主義的思維──用肉身的苦難換取文字凌厲之誕生,而她也不小心或者說太過輕易地將《文藝春秋》畫入了現代主義的範疇,我卻以為講述「現代主義文學」的小說,未必就是現代主義。

34 歲那年,我選擇離開東京,前往紐約視覺藝術學院(School of Visual Arts)攻讀藝術。那時的我總埋頭苦幹,尤其因為我迫切地體認到必須彌補那「失去」的十多年時光。我告訴自己:如果同學都那麼拼命,那我就要比他們更努力三倍。這樣我應該能找到屬於自己的位置了。就算失敗,至少我努力過了。直到現在,這依舊是我的座右銘。

「什麼都可以說,這裡是台灣。」但關於自由,我們真正看見、聽見了什麼?居住在中國的母親,於香港生根的家庭,最終來到台灣齊聚,同一種語言,看似相近的兩岸三地,但能擁有自由言論的土地,卻僅剩台灣。

人類文明的歷史之謎,總在盤旋於政治與權力集結的環境之中,以受苦的姿態存在於世。科斯塔加夫拉斯極度擅長書寫鏡頭下細緻卻又赤裸的監控歷程,無論是在《焦點新聞》裡的不同證人,分別都受到政府與極右翼聯手的暴力手段和諧一切(這些在電影上的見證,都宛如密布於社群媒介上、及時發布香港暴力新聞的既視感);抑或是《大冤獄》裡高層外交官員在環堵蕭然的囹圄之中,受著即時身心監控之苦(更別說在當代全面電子數據化後,人們被無所不在的監視機器緊緊包圍)。

台灣「世界音樂」節即將於 10 月中迎來第四屆,這個在台灣仍不甚普遍的名詞,在其起源地卻正飽受質疑。然而,將任何據信並非源於歐洲或美國的音樂全都混為一談,詞彙發明者對此給出了含糊其辭的辯解——「應當著眼於音樂家做了什麼,而非他們聽起來像什麼,」

或許賈斯汀・維儂(Justin Vernon)對於美好冬季(Bon Iver)的每一張專輯,自有節氣與概念上的安排;不過聽在我心裡,2011 年的同名專輯《Bon Iver》卻更像是一張沉浸於冬日光景底下,野火燒盡殘餘下的破敗。

宣傳期間,陳珊妮在社群上分享了許正泰寫給她的一篇文章,那篇文章的最後如此描述:「她大部分的時候不會流露出什麼情緒,但這不是一種冷酷的感覺,只像是她小心翼翼地確保自己的情緒不冒犯到其他人。她是很體貼的,時時刻刻關心你的狀況。」而這與我在她音樂中聽見的無異,表面上如此冷靜又對事事輕描淡寫,卻將對這個時代最溫柔的鼓勵藏在核心內裡。

在凸凸廳中的環形投影分為數個區塊,每個區塊都由兩至三台投影機所投出的影像同步疊合,因此,當現場觀眾在空間中走動時,並不會全然遮蔽影像,相反地,觀眾的剪影會穿插疊合在街道影像之中,並且因為遮住的是某個影像色塊導致原本疊合出的顏色呈現互補色,創造出獨特的色塊效果,全然融入投影的街景中 ……

埃爾恩市長伊弗斯・巴尼歐(Yves Barniol)站在泰瑞斯美術館翻修開幕典禮舞台上,向群眾宣布:該館近六成館藏都是仿作。為何那些負責預防此事發生的專家們會失職至此?若特拉比真那麼熱愛泰瑞斯,她怎麼會沒發現?她身邊的人對此事瞭解多少?又是誰畫出這些如此輕而易舉便進入美術館的仿作?