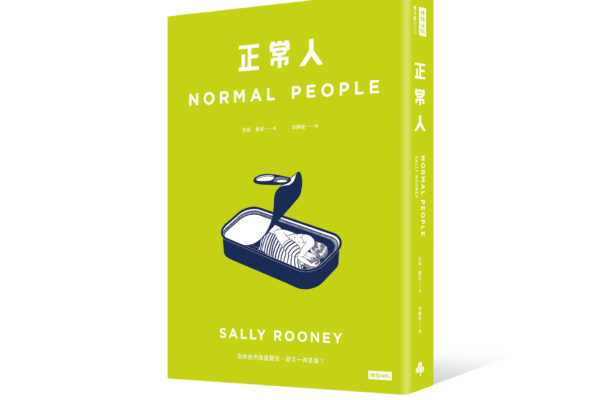

正常是⋯⋯像愛人和被愛那樣 —— 莎拉・魯尼《正常人》

那等待的時間,代表的是尊重、放手與自由。而「被動」則是這試煉、教養的外在模式,出之以謹慎,成之以壓抑,期許無害無傷於人,也就能勉強維持已身自我——這最後、最私密,也最脆弱的,容身之處的微小自主與完整。

您的數位閱讀序號權限期間為

那等待的時間,代表的是尊重、放手與自由。而「被動」則是這試煉、教養的外在模式,出之以謹慎,成之以壓抑,期許無害無傷於人,也就能勉強維持已身自我——這最後、最私密,也最脆弱的,容身之處的微小自主與完整。

在大眾想像中,夜店是令人汗流浹背的地下室,為黑暗中酒酣耳熱的恍惚摸索播放配樂;那是一個與白晝有益健康的事物毫無連結也絕不相關的異世界。但現實是,任何擁有 Instagram 帳號、訂閱時尚雜誌,或對社會運動感興趣的人,最終都會參與到夜店文化裡頭。

日本社區的自律與其所代表的個人地位,在許多日本著作都有描述,包括改編成電影的《愚行錄》,而桐野夏生的近作《獸之夢》更清楚地點出原本從事金融業的男子,在改行後,不見容於原本都是金融業高官的社區,頻頻被丟垃圾在信箱中。那些隱藏的惡意,在《坡道上的家》裡更時時刻刻地提醒人是否合乎鄰居的標準,尤其是家庭主婦的生活,聲息相聞卻又疏離,你可以體會到為何日本的命案常發生在自我封閉的家中。

今敏的離開,代表的不只是失去了一位動畫業界的巨匠。身為「視覺創作者」,他為電影藝術帶來的可能性與貢獻是無與倫比的。在今敏辭世後,動畫公司MAD HOUSE社長丸山正雄先生也守住了與今敏的約定,持續進行《做夢的機器》的製作。然而整個企畫還是在2012年被迫中斷,官方網站也於2013年關閉。丸山正雄在2018年的訪談中明言,「我們可以找得到優秀的導演,但找不到如今敏般有力量的導演。現階段有能力執導這部片的只有今敏,所以我們不得不喊停。」

我們看到勞工階級聚居的克利希市郊。在市政大廳前廣場上,在法國三色和歐盟星星前,在警察銳利的目光之下,神在公共道路上被公然大膽地敬拜。數百名穆斯林男性跪地祈禱,並抗議他們未獲授權的清真寺將被關閉。法國政府的共和價值立基於絕無商量餘地的世俗主義;一個訴求成為忠誠法國公民的團體,卻溫和而根本地挑戰著這個現世的政府。

隨著達文西的筆記和期刊副本廣為流傳(例如那令人驚豔的《大西洋古抄本》),鑑賞達文西所留下的觀察紀錄、理論著述、解剖草圖和機械裝置蔚為風潮,其中還包括幾百年後才被實踐的飛行機構想——然而喬治翁告誡,勿以後見之明將達文西視為料事如神的先知。達文西以鏡像字書寫了他的日記,這或許令人驚豔,但其原因仍是一道未被解開的謎。

典型紀錄片的表現手法——正如一般閱聽人對於「理想」大眾媒體的想像:公正、客觀、中立、不能帶有意識形態判斷的報導(等同於一個不存在於現實社會的理想)——總是不見拍攝者自身的存在,鏡頭裡所見之處只有被攝者相關的人事物,以及具有拍攝者立場的視角,偶爾伴隨著拍攝者的畫外音元素。然而,正如有影評人使用「傅榆式情節」(註 2)一詞直接指涉其作品鏡頭與敘事風格之特殊性,傅榆作品當然也有紀錄片的基本要素,比如陳為廷、蔡博藝和他們的日常生活。

誠如馬克・費雪對他課堂中的學生的觀察,我們都跌入了卡夫卡在《審判》中所區分出的,審判的「無限延遲」中,「控制社會」的內在治理,工作狀態不再能與生活狀態區分以致無限,對控制和享樂本身的「上癮」。我們又為什麼會期待一個新的世代,有可能不像《荒唐小鎮殺人事件》中的角色 Aurélie 一樣,在一個帕索里尼《豬圈》式的荒謬悲劇中被豬吞噬?

加州女孩「怪奇比莉」比莉・艾莉許(Billie Eilish),年僅 17 歲,已篤定是今年最成功的樂壇新人。出道專輯《當我們睡了 怪事發生了》(WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?)空降英國排行冠軍,打破靈魂歌手喬絲・史東(Joss Stone)高懸 15 年的最年輕冠軍紀錄。

若要現在的細野晴臣重唱當年這些歌曲,或許不易,畢竟又不是相隔一、兩年的時間,而是橫跨了 46 年。除心境、生活環境不同,期間科技的發展已對音樂本身,以及人們聆聽的習慣造成無法復原的影響,尤其合成器與電子音效等數位音源大量運用,電子樂甚至攀上時下音樂潮流的浪峰。細野晴臣對重製專輯的期待並非重新混音(remastered),他希望以現在的音樂觀重建當年用 16 軌盤帶錄音機完成的作品。

如果我們用物件的方式來看待這些人與場景,低階的影像雕塑在廣闊的 VR 空間中漂浮著,彼此之間並沒有可供理解的清晰聯繫,更不用說可以組成一個完整敘事結構。對藝術家來說,這恰恰是數位網路時代個體生存處境的展現。

當展演場館紛紛關閉,世界各地渴求娛樂的觀眾開始在自家轎車座椅上體驗歌劇、喜劇、電影節、演唱會——但對藝術文化而言,這條車道開到底,究竟會是死路一條,還是改變未來文化消費方式的十字路口?