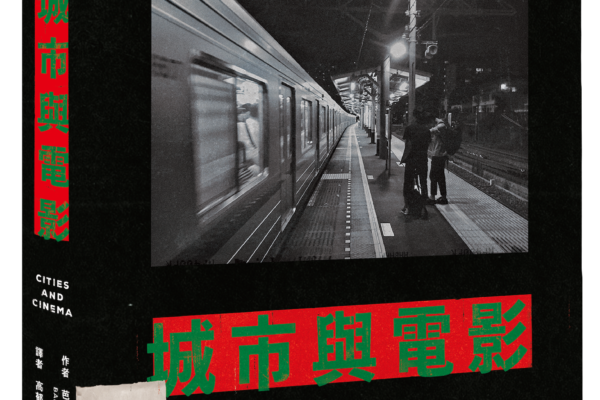

拍攝/城市/現代/生活 ——《城市與電影》

芭芭拉‧曼聶爾(Barbara Mennel)的《城市與電影》一書中就寫道了城市、電影與現代性之間的關係,是現代性連接了兩者。這本書融合了都市研究與電影研究的幾種研究取徑⋯⋯重點放在電影如何拍攝都市,與實際都市的發展與特質之間的連動關係。

您的數位閱讀序號權限期間為

芭芭拉‧曼聶爾(Barbara Mennel)的《城市與電影》一書中就寫道了城市、電影與現代性之間的關係,是現代性連接了兩者。這本書融合了都市研究與電影研究的幾種研究取徑⋯⋯重點放在電影如何拍攝都市,與實際都市的發展與特質之間的連動關係。

-ISBN9789570852615(封+立+書腰)-600x400.jpg)

「仍然,睡在老廣場深處的新床上,我們的過去就像一瞬間的時間。如果瘋狂疼愛我們,我們都將會是老爺與東家。但瘋狂不再,更沒剩一絲魔法好藏在頭髮底下。就連幻覺都不再產生幻覺了。」

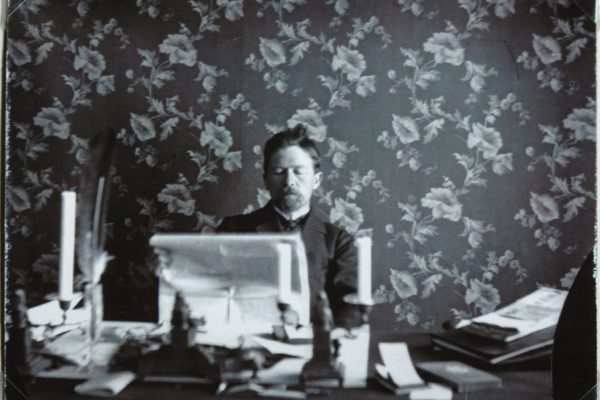

契訶夫筆下的人物,從來無法在時間巨輪下尋獲希望;他們也不能互相理解,只能懷抱各自痛苦,在生活碎嘴間冀盼有人能解決問題。而且,並非「多數時候」,而是「總是」如此。他的故事都如同欲掙脫時間泥沼的三妹,無論如何妥協、努力,最後仍只換來幻滅。

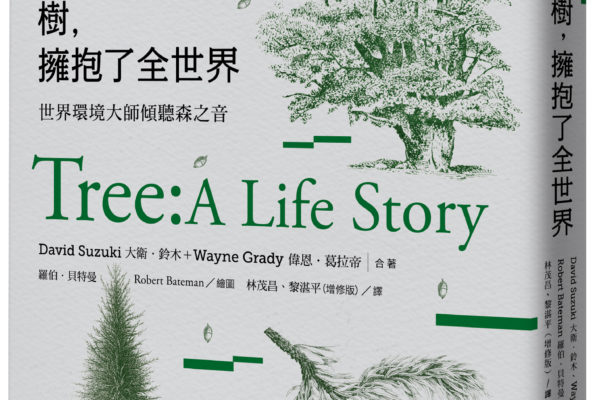

倘若你還在乎這個星球,關切在這裡生活的人與動物,那你可以有兩種角度來思考這件事。你可以繼續盼望我們能遏止災禍;你可以因這個世界毫無作為更加氣餒或憤怒。你也可以接受大難即將臨頭,重新思考起「懷抱希望」的真義。

雖然屬於此地的這樣一本書還未出現,但我們至少能讀到《樹,擁抱了全世界》。這樣的書不只帶給我們知識,也暗示了人類理解自然的努力,與設身處地,充滿想像力與同理心的溫柔。於是,我們發現,在這樣的時代裡,我們太需要人以外的故事。

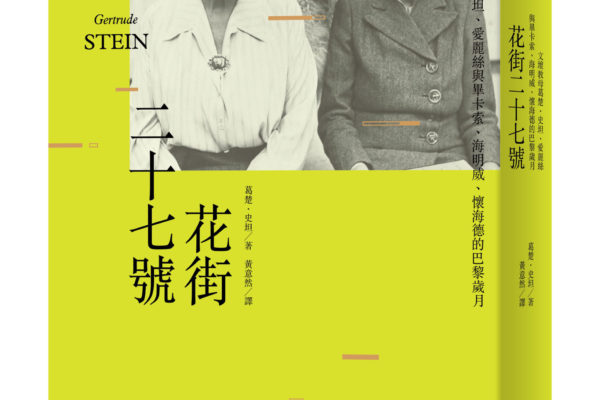

我們可以將這本書視為一位作家如何孕育自己,在一個精采的時代與城市,一群天才當中的一名女性。細看出創作與出版不順遂的《三個女人的ㄧ生》與《美國人的形成》,一個人對自己才華的堅持,本身即是最重要的才華。

伽利略有兩個女兒。這本書裡主要說的,是他的長女:瑪麗亞‧切萊斯特修女。她在 13 歲那年,和妹妹一起被送進修道院。她對這個命運似乎沒有異議。在修道院裡生活了十年之後,23 歲那年,她的姑姑過世,她寫了一封安慰的信給她的父親。就是這封信,把她帶到了我們的眼前。因為,她作為一個成年的女兒,自此與天文學家父親之間,展開了多年的通信。

日本漫畫家手塚治虫(1928-1989)的個人生命史,也是日本戰後漫畫史發展的一部分。以下文章是他描述自己在《新寶島》熱賣後,1947 年到東京尋求發表漫畫的過程,轉載自《我是漫畫家:「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳》,2018 年 7 月由麥田出版社出版。

虛構的小說折射出現實的處境——這並不表示歷史與虛構有孰優孰劣之分,但或許重點是作為一個讀者如何透過閱讀技法與歷史知識的疊合,將文本當中的密碼拆解出來。朱惠足在本書中,帶領讀者走過了一條又一條日本統治期台灣的文學,尋索當中的人際軸線,而這是一種交互參照:從歷史事件解讀文學符號,再由文學虛構看見其折射出的、歷史的暗影。

在災難與其後,阿潑帶領讀者看見了「日常的中斷」,也看見了「中斷的日常如何被重建」。巨大災難發生的當下,過往熟悉的日常確實會因此中斷,然而卻並不是把災難處理完之後就能「回到」日常,而是,在災難之後,人們必須在廢墟中重新建立、熟悉另一種日常。

「在開闊的視野下,始能一窺細微之處的全貌,進而做出正確的評斷」,魯德以廣博的知識為基底,自在參照古今中外的文化,探討了字體排印學與廣大社會狀況及個人生存之間的關聯。「設計就是態度」這句施密德的座右銘,正凝聚了他從魯德所繼承的事物。