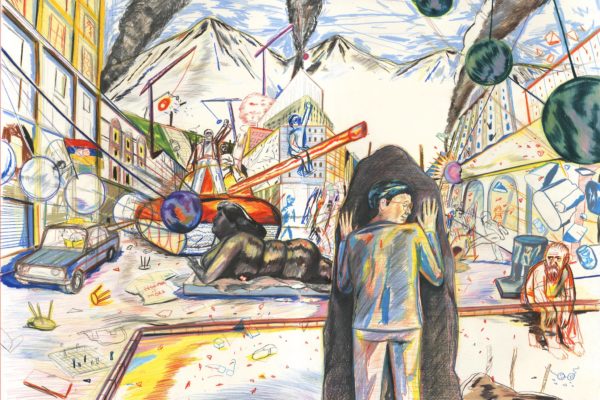

擦身而過的夏日午後 —— 插畫家 木內達朗

擦身而過的畫面,繽紛的色調,意想不到的風景,不露聲色的動作和表情⋯⋯溫柔和清爽相互融合,彷彿在插畫裡度過晴朗的週末,有一種熟悉的親近感,活躍於國際的日本插畫家木內達朗,畫出溫暖人心的懷舊氛圍,作品不僅刊載於紙本,與世界品牌合作街頭廣告,郵票設計甚至印刷成上億張發行,以下為《週刊編集》與木內達朗的訪談:

您的數位閱讀序號權限期間為

擦身而過的畫面,繽紛的色調,意想不到的風景,不露聲色的動作和表情⋯⋯溫柔和清爽相互融合,彷彿在插畫裡度過晴朗的週末,有一種熟悉的親近感,活躍於國際的日本插畫家木內達朗,畫出溫暖人心的懷舊氛圍,作品不僅刊載於紙本,與世界品牌合作街頭廣告,郵票設計甚至印刷成上億張發行,以下為《週刊編集》與木內達朗的訪談:

兩人一開始對彼此產生好感是在公司的櫃檯大廳,梁峰瑋當時要去五分鐘路程的隔壁廠區準備出差事宜與機械工具,從櫃檯大門出發,櫃檯小姐莊喬燕提醒說,外頭下著毛毛細雨,帶把雨傘比較不會感冒,還一同在門傘架挑了雨傘。

夏末的南歐是宜人的、恰好旅行的,晴朗但不炎熱。抵達葡萄牙機場後,以緩慢的姿態移動到城市中,看著街上的櫥窗,發現即使再時髦的品牌,在此總還是會出現一股樸實的老派感。往來移動的電車也如從記憶中再現,彷彿時間從未離開,而這片土地上也從未改變。

在2013年發行的紀錄片《約翰藍儂:紐約城瞬間》(Sometime in New York)中,片尾最後一則訪談是約翰後來常合作的混音師,他提到當年約翰初次面試他時,問他上一個作品是什麼?他回答說「我剛混完保羅的專輯。」約翰只說了一句:「很好,你通過面試了。」

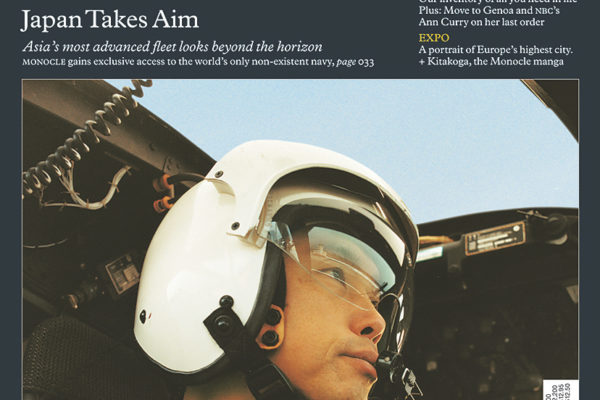

泰勒.布魯爾坐鎮位於倫敦的Midori House辦公室,指揮三層樓勤奮傑出的人才: 一樓是雜誌《Monocle》自家廣播電臺Monocle 24,二樓是雜誌部,而三樓是品牌行銷及合同出版代理商Winkreative。

由荷蘭設計師彼得.比拉克打造的《Works That Work》,成了一場獨立出版模式的改造實驗。比拉克將他的設計師魂充分發揮在製作過程中的每個細節,從格式、廣告業務到配銷方式,一路發明多種革命性的系統。

死別總紊亂不堪。報刊上充斥著某個孩子的最終時日、醫院外的抗議、記者會、官司案件、跨國求援,以及生命之終的憤怒和謾罵聲。一場暴力命案之後,悼念物掛上郊區的籬笆。扯下,又掛了上去。一位悲痛的母親在廣播中講述著她的幼子之死,懇求暴力能終結。這是會帶來改變的那種死亡。她對兒子說話,也是為兒子說話。她的言語在不同時態間跳躍。

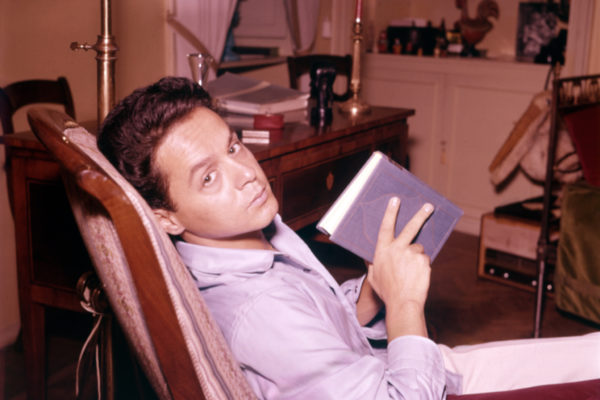

張愛玲的名言「出名要趁早」,卡普奇的人生經歷或許是這句話最好的印證。他成長於富有的家庭,年輕時於佛羅倫斯美術學院深造,他本來想成為舞台設計師或建築師,但是蘊含在他體內的藝術直覺,卻將他引向了時尚界。

除了他自身才華,紀梵希的成功離不開兩個女人,如果說奧黛麗・赫本(奧黛莉・赫本)為他建立經典形象,加深了在美國的影響力,那麼貝蒂娜・格拉奇亞尼(Bettina Graziani)就是替他打開美國市場的人。

在旅途中、在咖啡廳,或只是與朋友在一起時,揚都能在素描本上塞滿畫作。作品產量龐大的他擁有一種描繪「類型」的天賦,即使在委製的寫生作品中,亦能展現出一種對於繪畫主題的人道回應。