藝術家江宥儀(John Yuyi)今年在 Tao Art 舉辦了一場名為「目不見睫」的個展,雖然這是她在台灣初試啼聲的展覽,但在回台之前的紐約時期,她常常以自己與朋友的身體做為背景,將許多標語、象徵與符號像貼皮一樣、無違和地或貼或掛或畫在身上,彷彿這些象徵或符號就是表皮與身體的一部分,她稱這種技法為「臨時紋身」。

正因為如此鮮明的個人特色,她接受了時尚雜誌《i-D》的訪談並聲名大噪,之後與 Gucci 合作,也在紐約辦過展覽,換句話說,在這次個展之前,江宥儀早已是國際社群媒體上有名的網紅。

「目不見睫」是江宥儀與策展人岳鴻飛一同策劃的展覽,展出〈目不見睫〉、〈你只看到我〉與〈我愛我〉等多件作品。這些作品使用了許多藝術家的個人圖像,不管是在〈你只看到我〉這件作品中,隱形眼鏡的瞳孔區滿滿的都是自己的臉龐,或是在〈愛你愛到殺死你〉刀面上的藝術家側臉與身影,江宥儀讓自己充斥在整個展覽之中。這迫使我們不得不問:觀眾之於這些作品的位置在哪裡?

漫射的眼光

詢問觀眾之於作品的位置,乍聽起來是個奇怪的問題。難道觀眾不就在展場當中走來走去嗎?尤有甚者,觀眾不是還可以在〈我愛我〉這個由兩面落地鏡相映所組成的空間中,看到無限個自己嗎?不!我們可以想像,如果戴上〈你只看到我〉的隱形眼鏡,除了被江宥儀圖像所遮蔽,因而模糊甚至漆黑的整個世界之外,我們什麼也看不到;在原本應該能夠反光的刀背,我們無法像在懸疑或恐怖電影出現的殺人道具一樣,透過反光看到持刀人的反射;縱使是在〈那一葉,我們眼神交會〉這個作品中,眼睛布滿在樹枝上的每片葉子,但由於空間中的樹枝持續旋轉,以及眼睛同時布滿在許多葉子上,所以作為觀眾的我們並未真正被哪隻眼睛專心地看著。換言之,在這個展場之中,觀眾並不是作為某個作品真的想要「對話」的對象,被認真地「凝視」並成為「主體」,而是處於這些眼睛「漫射的眼光」之中。

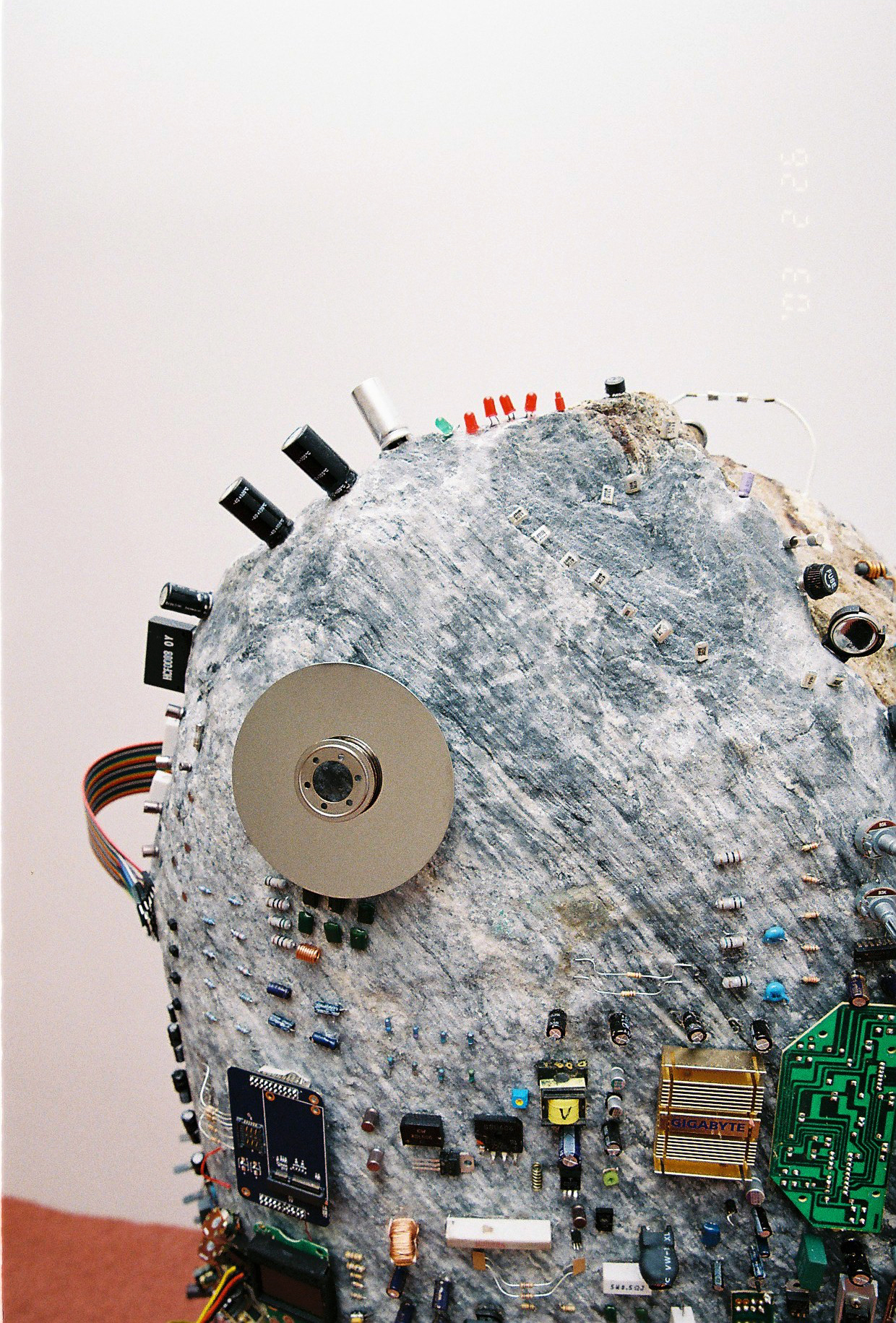

如果真的要說,觀眾在哪個作品中能夠「看到自己」,能夠面對自己的形象,可能就只有在〈電光火石〉中,透過插在石頭上各種金屬電子元件的反射,才有機會。不過,這種「透過金屬表面,觀看者才能看到自己的影像」的現象,並不是位於一個專門為觀眾而準備的世界中,而是一個根本不在意「個別觀眾的個體性」的世界,個別觀眾自身所具有的獨特性並不重要。也就是說,〈我愛我〉中,觀眾自己的形象不是「單一的」,或者,觀眾並不是「凝視」著「自己唯一的形象」,而是在面對自己形象的同時,自己的背後與前方都還有「無數個自己的形象」,正無限地向外反射著。

物與圖像

「被漫射的眼光所看著」這個現象,讓我們想起拉岡(Jacques Lacan)的沙丁魚罐頭。拉岡跟當漁夫的親戚小路易出海時,在陽光照耀下,發現海中有個閃閃發光的罐頭,這時小路易對拉岡說:「這個罐頭,你看見它是因為你盯著它。但它可不需要看見你就可以盯著你。」對拉岡而言,不需要看到他們就可以盯著他們的沙丁魚罐頭,打破了「透視」這種繪畫常用的單一視角理論所預設的主體與客體對立關係。透視理論預設著,「世界」就是從某個觀看者眼中看出去的世界,這個世界的「盲點」就是這位觀看者,觀看者並不在這個世界中,但是這個世界因為他而存在。

相對於透視理論的世界,漁夫小路易發現「世界」除了「他(漁夫)眼中的世界」之外,還存在著另一個世界,也就是沙丁魚罐頭眼中的世界,在沙丁魚罐頭眼中的世界裡,有著小路易的存在。就此,從拉岡的角度來看,在小路易與沙丁魚罐頭沒有對望到而出現的「世界」裡,小路易發現了「自己」。但是這個「小路易自己」與小路易之間的關係並不是鏡像式的、反思式的、自己與自己的面對面,而是在沙丁魚罐頭眼光所及的視域中,小路易發現自已所無法進佔的觀看位置,這個位置與小路易自己的位置具有一樣的、建構世界的能力,而且更重要的是,小路易眼中的世界範圍與沙丁魚罐頭眼中的世界範圍並不相同。

這樣的沙丁魚罐頭因而不能從透視理論的中央視角當中被推論出來,換句話說,它與小路易的關係並不是一個「主體與客體」的關係,而是透過它所反射的光線(也就是沙丁魚罐頭的「看」),把也正在看著罐頭的小路易納入了某個「具有深度的場域」之中,換方式來表述的話就是:觀看是來自外在的。

漫射的眼光與這樣一種外在的觀看是一體兩面。在這樣的眼光中,作為觀眾的我們如果在作品中看到了自己的圖像,那並非眼光原本就意圖要看到的,而是作為觀眾的我們自己想要看到的。如果我們覺得〈那一葉,我們眼神交會〉中的眼睛某個時刻看著我們,那麼我們也很清楚,這個眼睛並未打算一直盯著某處或某人,我們只是某個眼神交會的時刻,把自己的觀看慾望投射到這個眼睛上。

〈目不見睫〉將這樣一種「物」與「圖像」的「投射」轉換機制清楚地展現出來。透過藍色頭髮與藍色睫毛之間的連續性,江宥儀將「(以立體方式加以表示的)物一般的我」與「圖像一般的我」連結在一起。對我們來說,這個連結不應該被當成是「從物到圖像」持續的變形過程,相反地,由於整個擴展開來的裙面所具有的、「臉」一般的辨識效果,我們認為,在這個作品中,可以將看起來像是「物」與「立體」的現象,只視為多視角的「圖像效應」。在這種理解下,圖像不再作為從屬於「物」的「再現」而存在;而「自我」,就像齊澤克(Slavoj Žižek)所指出的,不過是圖像般的「表面效應」而已。

如此一來,我們就很容易能夠藉由「目不見睫」這個展覽,理解迪克‧赫伯迪格(Dick Hebdige)在《隱在亮光之中:流行文化中的形象與物》中所說的:「不是他們建構了形象,而是形象建構了他們。」