一人餐桌:獨自用餐如何劇烈改變我們的飲食

吃著早餐的通勤族、行程相撞的家人、少有訪客的寡婦,獨自用餐已成為現代生活的一種定義性特徵。而儘管獨食以各種形式去污名化的現象是種解放,我們新的飲食習慣正將我們帶往未知領域 ……

您的數位閱讀序號權限期間為

吃著早餐的通勤族、行程相撞的家人、少有訪客的寡婦,獨自用餐已成為現代生活的一種定義性特徵。而儘管獨食以各種形式去污名化的現象是種解放,我們新的飲食習慣正將我們帶往未知領域 ……

這正是此片最大的力量所在:我們在脫口秀上看到的,不是過去任何一版小丑的蘇格拉底式的「惡魔」之雄辯,而是一個脆弱靈魂的顫抖,以及他平庸的、甚至孩童般的恨。「你就是一個糟糕(awful)的人。」事實上這個恨是如此平庸。

深知難以超越原作,續集的創作策略看來另闢蹊徑,前作中符號與視覺超載的未來城市不再是電影的重心,鏡頭更多時候帶領觀眾來到城市之外的農田、荒野、廢墟,氣候變遷造成的陰冷雪景與輻射落塵反射的橘紅大氣成為主要的視覺。

契訶夫筆下的人物,從來無法在時間巨輪下尋獲希望;他們也不能互相理解,只能懷抱各自痛苦,在生活碎嘴間冀盼有人能解決問題。而且,並非「多數時候」,而是「總是」如此。他的故事都如同欲掙脫時間泥沼的三妹,無論如何妥協、努力,最後仍只換來幻滅。

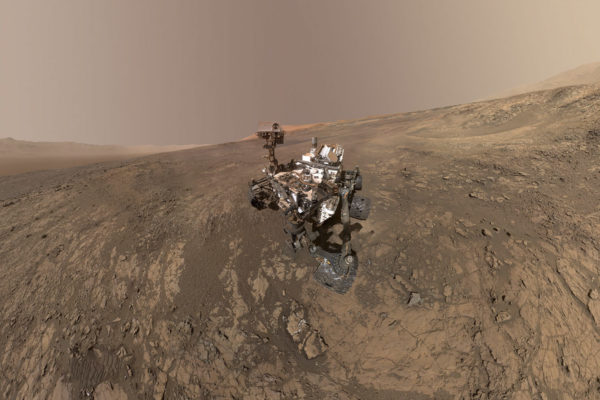

今年 7 月,地球與火星間的距離為 15 個年頭以來最短的一次。人類在地球上面對著龐大氣候變遷與環境災害,無力感與末日恐慌夾擊之下,更不曾停止遙望千萬公里外的那顆紅色星體,無數幻想伴隨著一次次的外星探測油然而生。然而,在這冉冉紅星上,真的有人們亟欲尋覓的生命痕跡嗎?

1986 年9 月,我坐在橫亙一片鄉野綠意的板凳上,地點是北愛爾蘭阿馬郡的貝斯布魯克村,試圖鼓起勇氣敲上艾倫‧布萊克(Alan Black)家的門,他是世稱金斯米爾屠殺(Kingsmill massacre)唯一的新教徒生還者——那場悲劇發生在 1976 年 1 月。

死別總紊亂不堪。報刊上充斥著某個孩子的最終時日、醫院外的抗議、記者會、官司案件、跨國求援,以及生命之終的憤怒和謾罵聲。一場暴力命案之後,悼念物掛上郊區的籬笆。扯下,又掛了上去。一位悲痛的母親在廣播中講述著她的幼子之死,懇求暴力能終結。這是會帶來改變的那種死亡。她對兒子說話,也是為兒子說話。她的言語在不同時態間跳躍。