苔類(moss) 或苔蘚植物(bryophyte)是最原始的陸地植物,它們經常被拿來跟常見的高等植物比較,其形容多半著眼在它們所缺少的:沒有花、沒有果實、沒有種子、沒有根系、沒有維管束、沒有木質部(xylem)以及韌皮部(pholem)來輸送內部水分。它們是最簡單的植物,靠著一些基本的莖葉構造,便演化出 2 萬 2 千多種散布於世界各地,蘊養樹木、保護土壤、涵養水分,為昆蟲遮風擋雨,也讓鳥類與熊取用築巢⋯⋯在許多我們意想不到的地方,細細密密地支持起了一座森林的運行。

以下文章節錄自《三千分之一的森林》作者、美國苔類研究專家、印第安波塔瓦托米族(Potawatomi)熊族後裔羅賓‧沃爾‧基默爾(Robin Wall Kimmerer)對照隔壁鄰居寶琳經營農場的方式,觀察記錄著台灣見得到的四齒苔

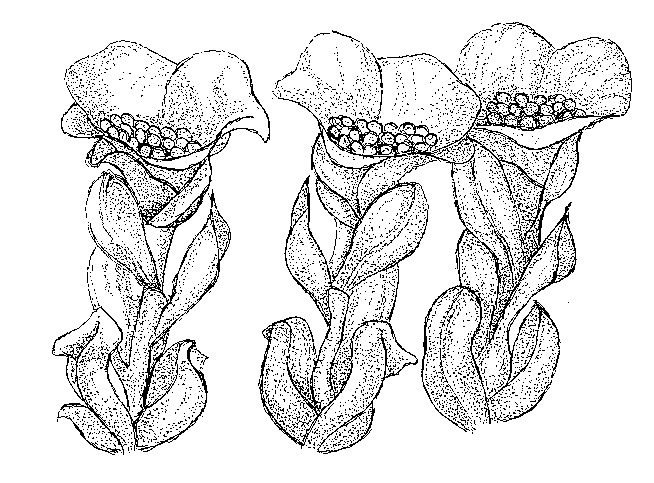

我家和寶琳穀倉的建材都是鐵杉木,是好幾個世代以前在這裡砍伐的。舊木和腐爛的樹墩上覆滿了一種我最愛的苔蘚,四齒苔(Tetraphis pellucida),沒有哪個苔蘚比它更充滿幸福感的了。它的嫩葉像露珠一樣閃耀著光而且吸飽水,種小名 pellucida 指的就是這種透明如水的特質。它的新芽結實簡潔,充滿希望站得直挺挺的樣子,每根莖幹都不到一公分高,連接著差不多一打湯匙狀的葉片,排列得像是開放式螺旋梯沿著莖部一路往下。

大部分苔蘚有特殊的固定生存方式,相比起來,四齒苔的特殊之處就是繁殖選擇的彈性,它可以選擇有性繁殖或其他方式。四齒苔就站在繁殖選擇的十字路口,有能力進行有性生殖和無性生殖。

大部分苔蘚都有能力透過破掉的葉子或其他碎片來自我複製,這些碎塊會長成新的成株,因基因類似親代,在穩定的環境裡對生存有利。複製的子代還是長在親代的附近,沒有能力去開拓新領域。透過支解來複製可能很有效,但顯然是簡略且隨機延續基因的方法。不過四齒苔是無性生殖的貴族,擁有能夠自我複製的精巧設計。我蹲下仔細看樹墩上四齒苔的斑塊,看到群落的表面分布著星星點點看起來像小綠杯的東西。這些芽胞杯(gemmae cups)長在芽部的頂端,很像迷你版的鳥巢,長滿一窩極小的翠綠色的蛋。這個巢/芽胞杯是一個圓形的碗,由葉片堆疊形成,裡頭有長得像蛋的芽胞。每個芽胞是一個圓型團塊,只有 10 到 12 個細胞,能夠捕捉光線和閃爍發光。芽胞本身潮濕,可行光合作用,每個芽胞從親代無性繁殖而來,都準備長成新株。它們在巢裡等待,等著某個機緣讓它們遠離親代,來到一個可以成長和建立新家庭的地方。

天色暗了,雷聲轟隆作響,時間緊迫。斗大雨滴落在森林的地面,螞蟻、小蟲躲進苔蘚下,以免被雨滴的衝力給壓扁。但結實的小四齒苔卻滿懷期待,它天生就是要來駕馭雨滴的。當芽胞杯被滴到的時候,雨水會把芽胞沖散推往外,巢就空了下來。芽胞可以被濺到 15 公分之遠,對於只有 1 公分高的植物來說,這距離還不壞。當芽胞來到好位置,只要一個夏天就可以生長出新的植株。孢子得仰賴莫測的微風把自己帶到其他地方,像是岩石上、屋頂上或湖中央;芽胞很容易就落在和親代同樣的環境裡。因為是無性的繁殖芽,芽胞帶著一些已經在這個樹墩證明可以存活的基因。

相較之下,由親代有性繁殖所產生的孢子有無數種基因組合,這些粉末充滿各種可能性,被送到樹墩之外的未知之地去面對接下來的命運。也有同一個樹墩上其他斑塊的四齒苔長成跟紅杉一樣的肉桂色。這個鏽紅的色調來自下方綠芽長出的成片密集孢子體,每個孢子體的頂端有個孢蒴,形狀像個打開的罐子,罐口圍繞著四顆生鏽的牙齒,這也是四齒苔名字的由來。當孢蒴成熟的時候,數百萬的孢子會被釋放到風中。作為性結合的產物,孢子身上帶著洗過牌的基因,跟親代很不一樣。雖然它們充滿變異又可以散播得很遠,但成功率卻微乎其微。小小的孢子就算能夠成功落在適合的地方,像是另一株鐵杉樹的樹墩,但 80 萬顆孢子才會成功長出一株植物。體積和成功機率之間肯定得有些權衡。芽胞比孢子大上好幾百倍,生長新植株的效率也多好幾百倍。比起孢子,芽胞的體積夠大,新陳代謝活躍,因此有比較高的機會成功繁衍。做實驗的時候,我發現十個芽胞裡有一個會長成新植株。

乾草耙的聲音停下來了,寶琳走下陽光灑落的小徑來看我在幹嘛,她很高興能在夏日豔陽下偷個閒。我把自己的水壺遞給她,她喝得很急,用手背擦擦嘴,彎腰坐在鐵杉樹的樹墩。我指了兩種四齒苔給她看,無性的那群,長著可靠的「宅在家」芽胞;另一群是有性族群,甘願讓下一代跟著微風去冒險。她點頭笑了,她很熟悉這一切。寶琳女兒跟媽媽很像,畢業後決定留在爸媽附近生活工作;但她的大兒子卻離巢到州的另一端當老師,說到在日出前擠奶來開始每一天、牛群回家之後一陣子才結束一日,他可是一點興趣也沒有。

我細看長滿了四齒苔的原木和樹墩,發現一個驚人的規律:芽胞和孢子這兩種形式出現在截然不同的地方,幾乎不會混在一起。無性和有性這兩種生殖策略經常和不同生存環境及個別物種有關,我很好奇造成這個規律的原因。就算同在一個樹墩,為什麼同樣的物種在這個斑塊選擇無性生殖,在那裡卻選擇有性生殖呢?為什麼天擇容許兩種截然不同的行為共存於同一株植物上?這個問題讓我和四齒苔建立了深遠的關係,四齒苔教會我很多科學研究的事情,讓我既著迷又尊敬。

我立刻想到造成繁殖不規則的原因是因為一些外在環境的因素,也許是濕度的差異或腐木上的養分造就了不同的繁殖形式。所以我卯起來測量環境因子,想看看哪個因子跟有性或無性的繁殖行為密切相關。我拖著一堆酸鹼度測定計、測光表、空氣濕度計和裝在袋子裡的腐木,準備帶回實驗室分析濕度和養分。資料分析幾個月下來,我發現它們彼此之間一點關聯也沒有。四齒苔的生殖選擇似乎毫無道理可言。但如果要說我從這些森林學到什麼,就是每個規律都有它的意義。為了找到這個意義,我得不斷嘗試用苔蘚的眼光而非人類的眼光來看事情。

傳統原住民部落跟美國公立教育系統的學習方式非常不同,孩子們透過觀看、聆聽和體驗來學,他們得跟每個部落的成員討教,不管那個成員是人類或非人類。直接問問題是魯莽的舉動,知識無法拿取,只能被給予。只有在學生準備好要接收時,知識才會由老師給出來。

很多學習都仰賴耐心的觀察,靠經驗來分辨事物的規則和意義。要知道,真相有很多種版本,每種真實對述說它的人而言都是實在不虛的,所以必須要瞭解每種知識源頭的觀點。我在學校被教導的科學方法就像直接問問題,無禮地索取知識,而非等待知識顯現。從四齒苔身上,我學到要如何用不同的方法學習,讓苔蘚自己說故事,而不是幫它們把故事寫出來。

《三千分之一的森林》在 2020 年 7 月由漫遊者出版社出版。