四年前的美國大選,Facebook 動態消息淪為假訊息的溫床,二年後該部門負責人入主 Instagram。唯恐重蹈覆轍,也擔憂網路人氣指數的負面影響,他戮力推動改革計畫之際,也在與母公司、網紅經濟,和用戶們的觀感間步步為營

美國‧紐約——今年初的一個午後,Instagram 總裁亞當‧莫塞里(Adam Mosseri)召開會議,與員工討論隱藏按讚數這項重要決策背後的祕密。各位親愛的 Instagram 用戶們,未來你還是可以看到你的貼文獲得了多少讚,但將再也看不見其他人的。公司內部稱此計畫為「雛菊專案」(Project Daisy),得其名自「她愛我?她不愛我?」的拔花瓣遊戲。

社交媒體上的按讚數可謂驅動著整個網紅經濟,更扮演著你我日常生活的「腦內啡」角色,為數百萬名夢想躍上人氣枝頭的平凡人注入生活動力。但最近,莫塞里開始對於此平台在無意間成為「名氣仲裁者」一事感到憂心。

他反覆想起英國反烏托邦影集《黑鏡》中某一集,劇中人們會互相評價生活中接觸到的對象,給予 1 到 5 顆星的評分(結局不怎麼美好)。

關於對應這種反烏托邦的科技惡果,莫塞里有過親身經歷。在 2018 年 10 月加入 Instagram 之前,曾在 Facebook 工作數年的莫塞里所負責的「動態消息」,已然成了假新聞、煽動性言語和假資訊的集散地。因此,他想要避免 Facebook 旗下的 Instagram 重蹈覆轍。

不過,隱藏讚數將對於逾 10 億 IG 用戶產生莫大影響,尤其是那些每天都要查看自己熱門程度的人。

因此,Instagram 十分謹慎地考慮未來發展,花上數月進行俗稱「吃自家狗糧」(dog-fooding)的員工試用,對這項新功能進行不同形式的實驗。貼文可能仍會公開顯示「數千讚」或「數萬讚」等訊息;也可能只要用戶稍微花點力氣,仍可以在 app 內找到其他人的讚數。但那些汲汲營營於人氣的平凡青少年們,將再也不用對於只有自己媽媽按他玩滑板的照片讚而受挫。

莫塞里將 Instagram 預計於今年內推出的「雛菊專案」視為一項傳遞給世人的信號,證明他已從 Facebook 的經驗中學到教訓,切身體會到社群媒體可能對人類造成的巨大危害。

會議中,莫塞里問員工「如何降低 Instagram 給人們帶來的壓力?」品牌仍需要看讚數來投放廣告,那怎麼辦呢?沒人會想去拆散廣大的 BeyHive 軍團(碧昂斯 1.38 億粉絲的暱稱),或是得罪有 1.66 億粉絲的賽琳娜‧戈梅茲(Selena Gomez),但這代表有 1,000 名粉絲的一般青少年的頁面上也看得到讚數嗎?美國外的用戶會如何反應?莫塞里在一名設計師旁駐足,問道:「在其他語言的界面會怎麼顯示?」他呼了一口氣,將手臂往頭後伸展說:「我只是不想要惹毛任何人。」

在這之前,我跟莫塞里見過好幾次。他所懷有的這份擔憂之情令我印象深刻,而或許這份擔憂,也是對他這份迷人、卻時而危機四伏的工作最好的概括。這個試圖拿走讚數的男人,其實很想要人們心裡的「讚」。

微妙而脆弱的平衡

莫塞里和 Facebook 執行長馬克‧祖克柏(Mark Zuckerberg)私交甚篤,他知道自己就任總裁一事備受 Instagram 員工質疑,在他們眼裡,這證明了古板的「藍色方塊平台」已正式吞沒了他們時髦繽紛的平台。

自從 2012 年被 Facebook 以 10 億美金併購之後,多年來,他們努力維持至少表面上獨立於母公司外的形象。接著,凱文‧斯特羅姆(Kevin Systrom)和麥可‧克里格(Mike Krieger)與祖克柏產生衝突,離開了他們一手創辦的 Instagram。

數十名員工也跟他們同進退。工程及產品管理這兩個獨立運作的部門合併。Instagram 甚至一度改名「Instagram from Facebook」——讓許多打死不用 Facebook 的網紅們相當震驚(對他們來說,Facebook 只不過是叔叔伯伯爭論政治的戰場,或是發高中同學會合照的平台)。在莫塞里上任後的第一場員工問答大會上,有人問「為什麼要將一個搞砸 Facebook 動態消息的人調來領導 Instagram,」一名當時在場的員工回憶道。

「當凱文和麥克離開時,員工們都十分傷心。因此當我接任後,自然出現了懷疑的聲音,」莫塞里說道。當時無論公司內部或忠實用戶們都十分擔憂:這個改變了我們的拍照習慣、更把一整代人都變成為自拍機器的軟體,是否會因為與 Facebook 的關係而名聲敗壞呢?

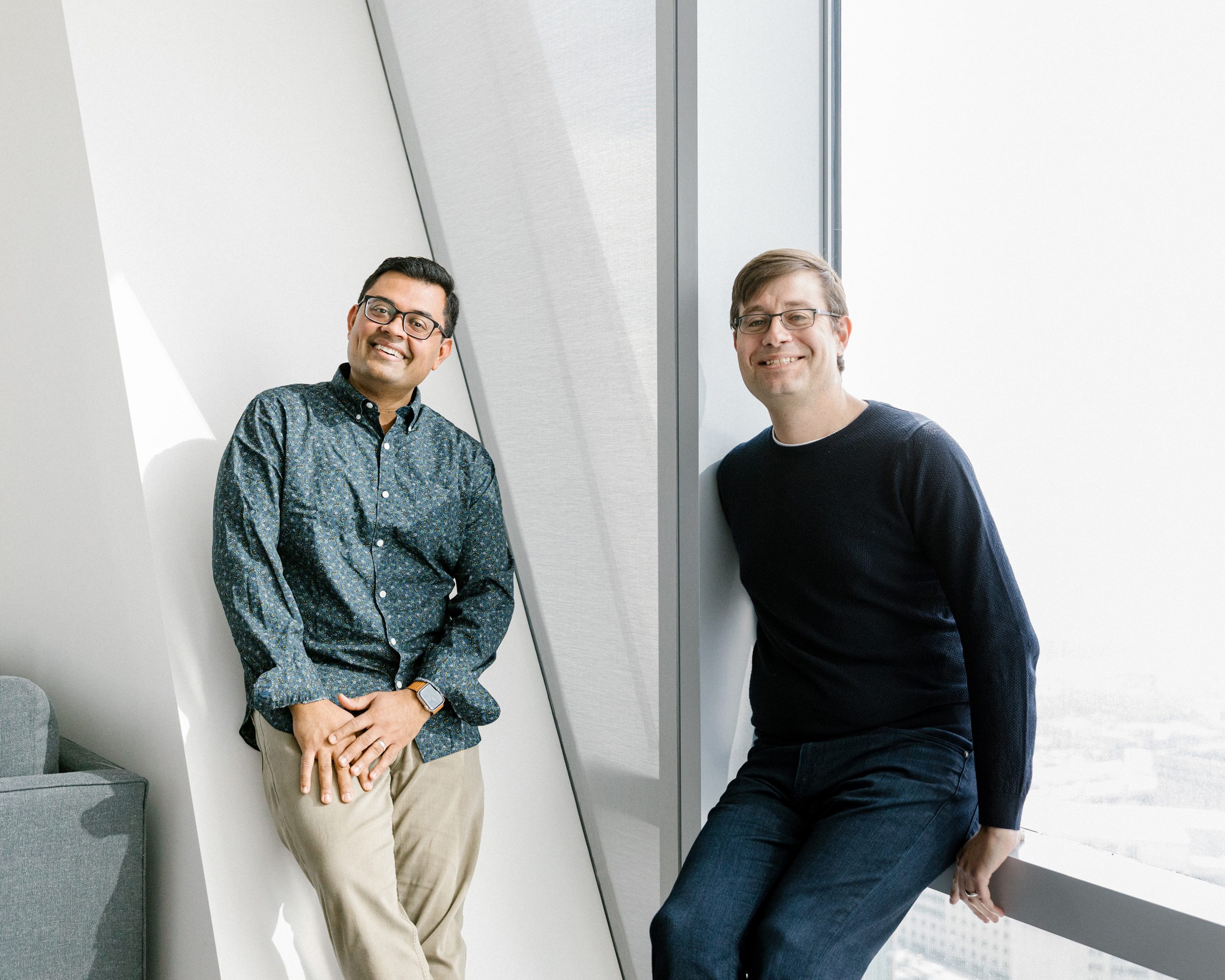

2019 年秋天,祖克柏在美國國會就 Facebook 用戶數據、選舉廣告投放、假資訊和兒童色情內容等議題接受審問。兩天後,他去了趟 Instagram 辦公室,莫塞里發了一張兩人的勾肩自拍,寫著「馬克到 Instagram 一遊!」用戶紛紛留言吐槽:「Instagram 已迷失自我」、「Instagram 已死」和「讓 Instagram 再次偉大」。

外界通常認為,祖克柏對媒體的批評持防衛及保守態度;但 36 歲的莫塞里與之相反。他親切隨和、落落大方,渾身散發著一股隨性態度。莫塞里經常接受新聞媒體的採訪,面對常為《紐約時報》撰寫科技評論的作家卡瑞‧斯瓦沙爾(Kara Swisher)在 Twitter 上時不時丟出的辛辣提問也毫不畏懼。他常大秀親情,狂發兒子照片(#DadLife),也常在自己帳號發起「任你問」的活動。如此吸引人的外向個性,加上打擊霸凌、移除自殘相片,並祭出其他 Facebook 望塵莫及的安全措施,已然為莫塞里贏足掌聲。儘管如此,這些都還未能平息在母公司旗下所帶來的隱憂。

「出現了更多焦慮與擔憂:在這個大企業中我們佔什麼樣的位置?我們與 Facebook 是什麼關係?與 WhatsApp 又是什麼關係?對我的疑慮反而減少了,」莫塞里說,又補充道:「但我想小心看待可能的盲點,畢竟即使人們對我有很多疑慮,也不一定會跟我說。」

Instagram 替購物帶來革命性的變化、為女性雜誌帶來致命的一擊、把影視明星帶到我們指間、讓西施犬和私人健身教練一夕成名。這天,為了探討這一照片軟體的未來,我與莫塞里坐在紐約總部採光良好的食堂裡。這棟建築曾是沃納梅克百貨公司,也曾是 Facebook 辦公室。

縱使是一間提供分享服務的公司,Instagram 禁止訪客和基層員工向外透露任何事情,並要求有訪問權限的新聞媒體工作者簽署保密條款(我幸運豁免)。工業風的白色空間彷彿是社交媒體界的威利旺卡巧克力工廠,每個角落都自帶「自拍打卡」的完美背景——色彩繽紛的蜂巢裝置藝術、供應免費義大利冰淇淋和脆餅的櫃檯、以及布滿 @shop(Instagram 提供給小型店鋪的最新服務)貼文的環繞牆。

即便莫塞里努力地說服 Instagram 全球上千名員工,他不僅僅是那個「Facebook 來的傢伙」,同時他也得讓祖克柏相信,他所做的一切能為母公司帶來益處。在 Facebook 高層眼裡,要是沒有 Facebook 的用戶及支持,Instagram 不會如現在這般廣受喜愛。如今在莫塞里的領導下,該是這個快速成長的資產回報母公司的時候了。

「自從被收購以來,人們對 Instagram 的發展歷程存在一種誤解,」曾任 Facebook 資深高層主管許久、現為 Instagram 營運長的賈斯汀‧奧索夫斯基(Justin Osofsky)說道。「有一種說法:這是個原本只有13人的團隊,而他們的新創之旅帶著 Instagram 走到如今必然的成果。但我認為,之於 Instagram 的成長,Facebook 功不可沒。」

在一封電子郵件中,祖克柏說 Instagram 創始團隊「創造了十分特別的東西,並將之轉變為全世界人都喜愛的東西。」但他也說,「我們還得做更多努力,讓這項體驗持續進化,確保我們不讓外界失望。」

要確保 Facebook 和 Instagram 都滿意,又要對應雙方之間的敵意,這種微妙而脆弱的平衡讓莫塞里想起了他父親——一名以色列裔美籍心理治療師,操著美國口音的希伯來語,和以色列口音的英語。「我感覺這就像是會說二種語言,卻都不精通,」他說道。「就好像無論你去到哪,人們總是會問:你是哪裡人?」

邊緣到核心

就像許多科技公司高層一樣,莫塞里人生起飛的階段是在大學。他就讀紐約大學的頭一年,就已經開始靠設計網站來繳房租,當時他與五名室友合租只有一間浴室的公寓。他與錫尼‧布朗克(Sidney Blank)合夥開了間小型網頁設計工作室,布朗克曾形容那是「兩個男人與一群員工混日子的時光」。接著,他創立音樂共享應用程式 Boombox,就在收到美國錄音產業協會的禁業令前, Facebook 發現了他這號人物。

雖然妻子莫妮卡(Monica Mosseri)就在 Facebook 營運部門工作,但莫塞里投了好幾次履歷,都未能取得面試機會。這回,Facebook 看中了音樂共享這塊版圖,莫塞里終於拿到了一席職位 。2008年,莫塞里加入 Facebook 的設計團隊,全心投入工作,有時寧願與其他早期高層一起擠在矽谷辦公室的沙發上,也不回家好好睡一覺。

前 Facebook 產品設計師索雷歐‧古瑞佛(Soleio Cuervo)説,莫塞里既有工程師的程式編寫技能,也有設計師的創意思考方式,完美體現了 Facebook 渴望員工擁有的「盡情工作、盡情玩樂」的精神。「 Facebook 向來有『矽谷宅』的惡名,但我覺得這是一個十分崇尚社交的文化,亞當就參加了我們的男女混合足球隊,」古瑞佛說道。

如同許多 Facebook 的早期員工,莫塞里與祖克柏的關係十分友好。他們社交圈類似、孩子年齡相仿,且經常一起晨跑。祖克柏最後更將動態消息的重棒交到了莫塞里手中。動態消息是 Facebook 逾 20 億用戶以 100 多種語言轉發連結、照片和各式各樣牢騷文的平台。

俄羅斯網軍在 2016 年介入美國總統大選,導致川普勝選,而選舉期間被用來散播假資訊的正是 Facebook 的動態消息。此事遭披露後,引起了美國國會 Facebook 進行一連串調查。社交媒體本是為了串連人們而生,如今成了撕裂我們的終極武器。

在檯面上,矛頭看似只指向了祖克柏,但實際上,莫塞里才是那個在公司內部解答許多問題的人。2016 年選舉結束後,莫塞里花了數月研究這些事如何發生、未來又如何預防。

「我跑遍全球各地與犀利毒舌的名嘴們對談,試著在一片吵雜爭論的聲音中找尋清晰的信號,以幫助我處理這些議題,並帶領這艘船穩健地繼續航行。」

儘管 Facebook 所受批評帶來不小的震盪,尤其是美國年輕人可說是棄之如敝屣,但 Instagram 仍然在這場風暴中站穩腳步,繼續成為讓人安心上傳生日照或酪梨土司照的平台。

2012 年, Facebook 收購擁有 3,000 萬用戶的 Instagram 時,僅將它視為一項副業,而非搖錢樹。但隨著 Instagram 以意外迅速的步調成長,機靈地模仿對手 Snapchat 推出爾後備受歡迎的全新功能——限時動態;只有用戶才知道「誰看了自己的限時動態」這項功能,也替這次的「雛菊專案」提供了不少資訊。

那些覺得隱私被 Facebook 給犧牲了的用戶,轉而用 Instagram 發私訊及分享個人時光。社交媒體調查公司 eMarketer 的報告指出,2018 年 Instagram 在美國的廣告淨收入達到將近 60 億美元(近 1.8 兆元新台幣),比起前一年增長了七成。

據一眾產業分析師們估計, Facebook 收購 Instagram 堪稱是科技史上最成功的案例之一;Instagram 不再是戴著兔子耳朵濾鏡的調皮「繼子」,而是如今 Facebook 最賺錢的資產,更是 Facebook 在美國發展的未來。

「Instagram 從一個邊緣角色蛻變成公司的核心要角,」創投公司 Menlo Ventures 的總經理文奇加納森(Venky Ganesan)說道,「那個我們熟知且喜愛——或者熟知但不再喜愛——的 Facebook 已漸漸走入歷史。」

祖克柏開始關注他所謂「App 家族」:Instagram、WhatsApp 和 Facebook 的整體藍圖。 Facebook 像個忌妒的大哥,比如將 Instagram 的捷徑 Logo 從側邊目錄中移除,切斷了從 Facebook 導引至 Instagram 的流量。反觀 Instagram 用戶則能選擇將限時動態同步分享至 Facebook 上。

就在 Instagram 創辦人離職的數個月前,WhatsApp 共同創辦人簡‧庫姆(Jan Koum)才在 Facebook 獲取該軟體使用者數據的爭議聲中掛冠而去,並離開 Facebook 董事會。

而祖克柏指派莫塞里為 Instagram 產品負責人的舉動,讓斯特羅姆與克里格更深信,他們的心血結晶逐漸落入祖克柏的掌控。不久後,這兩位創辦人便宣布離開,留下一場紛亂。

「沒有人會因為事事順利而離職,」斯特羅姆曾這麼告訴科技媒體 Recode。

莫塞里入主 Instagram 後幾乎是重組了一個全新的領導團隊,並將 Facebook 的幾個高層挖角過去。他鼓勵幾無交集、分別負責用戶健康及公司道德的兩個團隊緊密合作,有效監督、確保即時移除含有不當內容的貼文。「我們花太多時間自己埋頭苦幹,卻沒有充分利用母公司的龐大資源,」莫塞里說道。

化糞池

儘管在 2016 年大選後的指控中全身而退,但根據去年美國眾議院情報委員會發布、由多個獨立團體執行的二份報告指出,Instagram 同樣曾被俄羅斯網軍用來干預美國政治體系。這些戰術包括製造有數以萬計粉絲的假帳號,用以鎖定非裔美國人、反移民偏激分子、持槍權支持者等族群。在 2020 年大選前,或許我們能在 Instagram 見證到,更進一步的干預已然成熟。

「我可以根據以前在 Facebook 的經驗,試著減輕其中一些風險,」莫塞里說道。擅長緩解緊張氣氛的他,笑著提及與住在東岸的自由派親戚談論 Facebook 如何影響川普勝選的話題,而這樣的爭辯也讓他學習反省。

「我試著退一步,盡可能有效率地看待眼前的事物,並誠實承認我們犯了什麼錯,」他說道。「好幾次我捫心自問,如果能回到 2015 或 2016 年,我會給當時的自己什麼建議?」

他也附和著公司內部更普遍的想法,認為川普只是單純地善用了 Facebook 這個平台。「川普像名廣告投放員一樣很會使用 Facebook ,我相信這點是他勝選的原因,」他說道。

莫塞里總喜歡說「科技沒有絕對的好與壞。」但他怎麽能如此確定?長期下來 Instagram 會對社會造成什麼樣的影響,沒有人能知道,因為它太新了。「我認為,社交媒體能將善與惡都放大,」莫塞里說道。

換句話說,社交媒體有時只是個化糞池,因為人性就是個化糞池。而莫塞里的工作就是確保髒汙穢物不至於溢出至地下道(以免像《魔鬼剋星》演的那樣,把鬼怪給引了出來)。Instagram 在全美深受喜愛,但在英國,卻被當作上傳自殘照片的平台,並造成一名 14 歲少女自殺的悲劇。

莫塞里迅速採取行動,禁止這類照片且下令研發其他工具,以預防霸凌行為。當我在撰寫這篇文章時,莫塞里寄電子郵件給我,表示他想將 Instagram 青少年用戶的「健康重點範疇」放在首位,「其中包括濫用問題及孤獨感」。

確實,對於這個把每個假期、晚餐派對和親子時光都化為一場場線上大秀的平台,比起那些不為人知的長期影響,情色、自殘、假訊息等最顯而易見的各個黑暗面,似乎是更為簡單的議題。Instagram 是這般地激勵了人們去扭曲現實,以致於它吸引了富裕的千禧年世代飛往荒島,參加從一開始就注定失敗的 Fyre 音樂節、導致了在懸崖邊捕捉完美自拍照的情侶墜崖身亡、使一位網紅媽媽發文抱怨 6 歲兒子不如其手足受歡迎,因為他的照片總是得到較少讚數。

Instagram 時尚總監陳怡樺(Eva Chen)強調,Instagram 應該是生活的附屬品,而非必需品。她說,「依照別人對於『酷』的認定標準過日子,並不是一個好的生活模式。」然而,當科技將所謂「酷」的概念交到我們手上,無時無刻挑逗我們、嘲弄我們,又該怎麼辦呢?

「不少文章都清楚列出了不該信任 Instagram 的有力原因:無止盡的廣告、為 Facebook 賺錢、將用戶數據提供給 Facebook ,」時尚部落客妲薇‧蓋文森(Tavi Gevinson)在《紐約》雜誌中寫道。「最可怕的是,它使我開始懷疑自己。」

營運長奧索夫斯基以雛菊專案為例,說明公司高層多麼重視這個平台在無意中帶來的影響。「在 Instagram 走入下一個十年之際,我們很樂意去質疑、分析這項服務的核心層面,」他說道。

莫塞里則更沉著冷靜了,他問我:「可以講點行內術語嗎?」我答可以,沒有告訴他,其實他之前已經說出「變量」和「即席定性研究」(ad hoc qualitative research)了。

「當一個新的媒介出現時,首先會有亢奮感,接著是歇斯底里,之後我們則希望保持某種程度的平衡,」他說道。「廣播和電視都發生過這樣的現象。也曾有過一大波質疑該不該讀柏拉圖著作(多為對話形式)的聲浪,因為寫的人是他,而且沒人能跟公共廣場上的咆哮爭論。」

如果 Instagram 是福特 T 型車,那麼莫塞里正在經歷著替它裝上安全帶、安全氣囊和其他安全裝置的階段。

「人們持有強烈懷疑是很自然的,」他說道。「但我認為,我們確實為這個世界帶來了不少美好。」