採訪整理 編輯部

布麗吉・盧斯滕伯格(Brigitte Lustenberger)作品中的主要議題圍繞著她對凝視研究的興趣、攝影圖像中缺席和存在之間的相互作用,以及圖像閱讀經常被集體記憶觸發的事實。她也探索攝影本身和其與衰敗、記憶、死亡及暫時性之間的關聯。

盧斯滕伯格創造出一個既現代又帶巴洛克風格的宇宙,她繼承巴洛克靜物畫傳統,透過選擇與展示特定物品、面部表情及姿勢來喚醒意義。這些圖像關注存在的短暫性和人類不斷參與其中的作用——以及由此形成的命運變化。照片中大部分的光線來源都是穿透窗戶射入的自然光,面孔或靜物的陰暗畫面為觀者留下了詮釋的空間。

為什麼從紀實攝影轉向美術攝影?是因為紀實攝影傳達「真實」的能力有限嗎?你想探求怎樣的世界?

我很喜歡加拿大藝術家傑夫・沃爾(Jeff Wall)說過的一句話:「我活在攝影的兩個創始神話中,並且深受影響——第一、攝影創造真實,第二、攝影不是真實。」

當我們想到攝影時,真實和操縱的概念會同時出現,這就是我喜愛攝影的原因,攝影是最模稜兩可的媒介。我猜你說的是對的:對於攝影這種模棱兩可特性的迷戀,把我引導向美術攝影的世界。

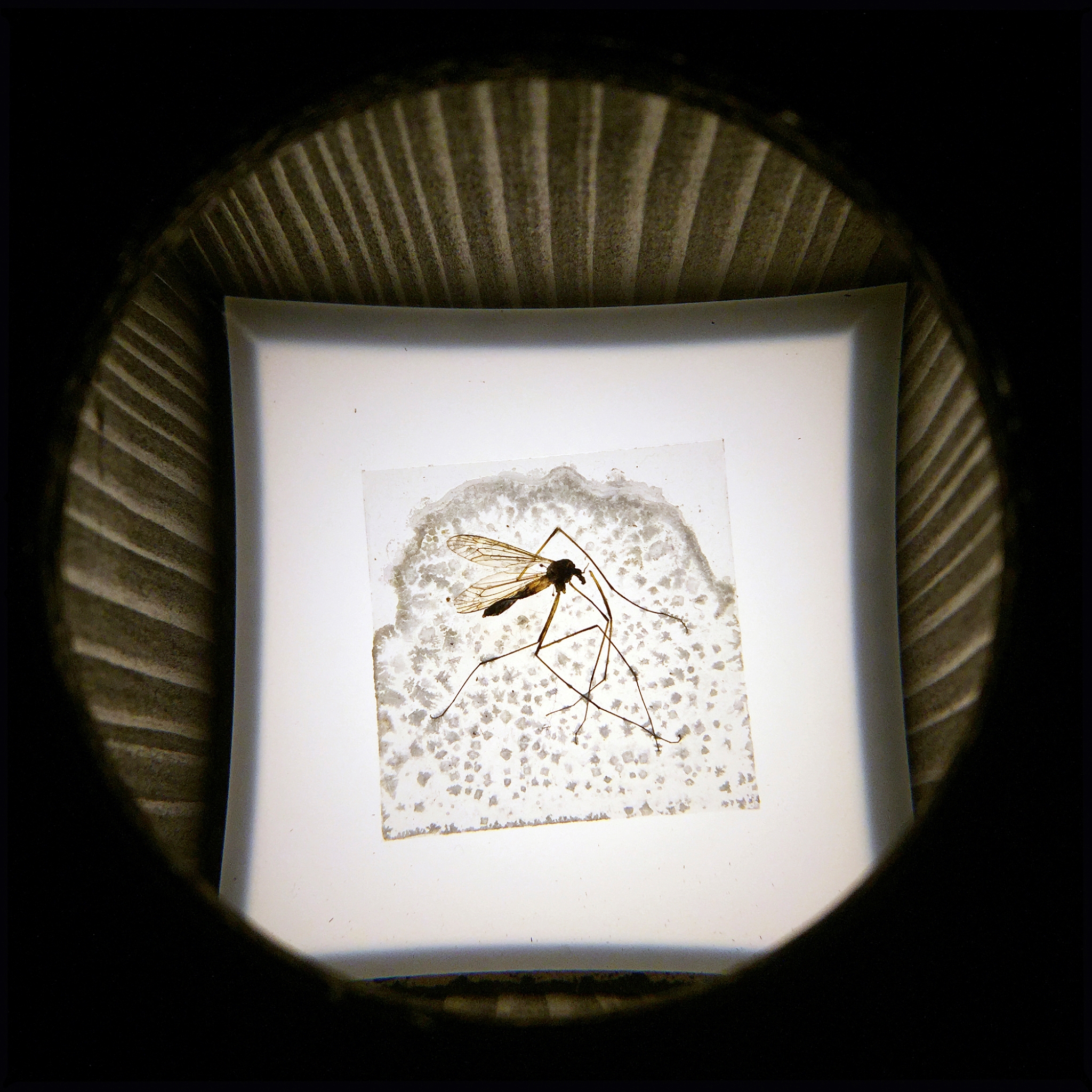

我作品最大的靈感來源,是光影的稍縱即逝和攝影捕捉瞬間的能力。我著迷於時間的流逝,我熱愛見證事物的消逝和枯萎頹美的話語,例如凋零的美麗花朵、飄搖的昆蟲翅膀、一個幾乎被遺忘的世界裡透出的一絲曙光。

讀歷史的背景如何影響你的攝影方式?

研究歷史的其中一部分就是尋找故事,然後將他們傳達給更廣泛的受眾。這和我正透過美術攝影所做的事很類似——說故事,挑起情緒。

我碩士論文的研究題目是西班牙內戰期間,德國戰地攝影師格爾達・塔羅(Gerta Taro)和戰地攝影記者羅伯特・卡帕(Robert Capa)的攝影作品。為了說出任何我想說的故事,我學習閱讀圖像、研究視覺語言,及分辨不同的視覺工具。我仍像以前作為歷史學家一樣書寫概念。

我仍對攝影這個媒介的理論層面很感興趣,例如攝影到底是什麼,以及攝影如何影響我們。

請分享幾部你喜歡的電影或電視劇。

我從小就喜歡黑色電影。希區・考克、奧森・威爾斯(Orson Wells)的懸疑片,或是麥可・鮑爾(Michael Powel)的《偷窺》(Peeping Tom)。我也很愛華萊士(Edgar Wallace)(註)的系列故事和阿嘉莎・克莉絲蒂(Agatha Christie)的珍・瑪波謀殺事件,這些電影的燈光設計讓我學到很多。王家衛的《花樣年華》也影響我很深,你可以猜到導演在鏡頭外放了很多東西和設計動作,但你沒辦法真的看見;他沒有揭露太多,反而可以表達更多,色彩的選用和單一鏡頭的拍攝角度也都很完美。這些電影教會了我使用不同的視覺工具,並讓我開始試著把它們運用到作品中。

近期最喜歡的電視劇是《英國恐怖故事》、《獵魔士》 或 《噬血真愛》,除了參考畫面視覺之外,我也會把對話或台詞用到作品之中。

你如何選擇要拍的花?

我對花朵的選擇幾乎都是意外,第一組靜物照是我在生日時收到的一束百合花。

我會很直覺地選擇要拍攝的花朵,有時候是一抹顏色驚豔了我的目光,有時候是花瓣特殊的形狀觸發了我內心的某種東西,使我摘下它。大部分的花朵都是在我去工作室的路上蒐集的,我的工作室在瑞士的伯爾尼市工業區,我通常會騎腳踏車沿著一條穿過城市郊區的小路過去。

請分享《記憶的幻影》(An Apparition of Memory,暫譯)的攝影流程。

就像個科學家一樣,我用膠帶、髮膠或樹脂將找到的花朵固定在舊的載玻片上,然後把它們放在鹹水或鈣質水中晾乾,花朵會在玻片上變乾,然後光束會穿過半透明的花瓣匯聚成影像。由於拍攝的主體已死,明亮的光線與死亡的概念並陳,我對於這種光與暗的奇特共存很感興趣,放大圖像可以顯示出人眼看不到的華麗細節,玻片亦成為自行設計的燈檯及燈箱中的裝置。

你說過創作過程中會發生一些令人驚喜的意外,有沒有印象特別深刻的?

我創作的方式介於「刻意安排畫面」與「等待偶然的瞬間」,這種方式可以回溯至我紀實與街頭攝影的背景。我不會想控制花的一切,我會選擇要拍攝哪種花,但一旦它開始晾乾,我也沒辦法控制花瓣乾燥後的模樣,從這方面來說,《記憶的幻影》裡的所有圖像都是意外。

最讓我驚豔的是蒲公英的照片(也是這系列的同名照),蒲公英是很難處理的花朵,它們非常脆弱,一絲微弱的空氣都可能使種子立刻飛走,光是種子能安穩地待在玻片上就很難得,我到現在還是很愛這張照片。

你怎麼看人與植物的關係?

沒有什麼能像花一樣有力的傳達情感,它們看起來很普通,但是能夠觸動靈魂。人們用花朵來祝賀、致敬、哀悼、慶功和紀念,花朵陪伴我們度過一生、治癒我們,是我們生活中的一種象徵。

在我的創作中,我試著將花朵轉化成更多的東西。看著我的花,你會感受到一股流動的能量,它們好像都擁有自己的個性、自己的故事。

我在工作室裡也放了一些花,養最久的開花植物已經超過15歲了。

你如何在《這驚奇之心》(This Sense of Wonder)中調度光線?光影如何影響你的敘事?

在自然光的照拂下,花朵從陰影中綻放,獨特且自足。明暗對比的靜物攝影參考自肖像(portriat)一詞的原意,來自拉丁文「portrahere」,意為「把東西帶入燈光中」(to bring sth to light)。 我抽空了情境化內容的形象,在黑暗中留下很多東西,並且專注於短暫的跡象,盡可能地留給觀眾想像,我把光影的入射當作一種戲劇性的視覺工具,試圖創造一個能夠激盪夢境的神祕宇宙。

在「花 XXII」(Flowers XXII)中,明暗對比的燈光使花朵的姿態極具戲劇性。我們看不到這些是誰的花或這些花被放置在哪,這樣一來,觀眾就可以完全專注在花朵本身,並去思考它們的短暫性。

而且在這系列中,我用了很多投影,我很愛這樣的概念:投影是稍縱即逝的,就像為投影機提供燃料的電子燈一樣,只要能量來源被切斷,影像就會消逝在黑暗中,不留痕跡。

你會用哪三個詞來形容你這兩系列的作品?

虛無、脆弱與頹美。

一直以來,無數的藝術家試圖透過藝術(自畫像、攝影、錄像)來觀看自己、探討自己與自身肉體的關係,你的作品則似乎透過客觀地觀看女體,將女體從男性凝視中解放。你如何在(不可避免地)被男性凝視制約的狀況下,摸索出觀看自己的方式?你目前與身體的關係如何?

我很愛我的身體,但男性凝視的確仍影響著我。我的作品幫助我欣賞身體本來的樣貌、數年來的轉變,以及它將來可能變成的樣子。

透過以過程為導向的作品,我在攝影中質問女性身體的展演。我很努力打破自身對於女性裸體應該要長什麼樣子的刻板印象,我拍攝自己,因為我無法客觀化自己,拍攝和創作圖像幾乎成為一種表演的姿態。我想反映出我所看見的東西:一個人看到了什麼?如何看見?何時看見、又為什麼看見?並透過藝術使這些變得可見。

如何超越男性凝視與性別展演?甚至說這是有可能的嗎?是可能的——如同英國電影理論家勞拉・穆爾維(Laura Mulvey)所述:「終極挑戰是如何在陷入父權語言制度的情況下,對抗像語言一樣結構化的無意識。」

你如何看待死亡?你的作品是透過「面對」死亡,以「回溯」生命嗎?

轉化、時間的流逝與衰敗是我作品的核心,我並不覺得害怕或噁心,而是目睹了一個令人迷失又陶醉、關於枯萎和消逝的宇宙。我認為我的作品開啟了對衰敗和衰老過程的詩意詮釋,並展示出對生命短暫性的不同看法。

光影的短暫性和攝影的保存性是我作品的重要元素,我的圖像暗示一種攝影的悖論,它讓我們意識到時間流逝的不可避免,又呈現出攝影作為一種技術媒介正是為了保存生命。

隨著資訊快速傳播與非同質化代幣(NFT)的興起,你覺得攝影正經歷怎樣的轉變?你怎麼適應?

我喜歡顯影的過程,也還是用膠卷拍攝大部分的作品。但我也經常結合新舊科技,例如整合膠卷與數位攝影,這樣做很適合我。

數位世界為我們提供了愈來愈多文化經驗的共相,不僅占據了我們更多的日常,也提出了觸及本質的問題——我們與圖像或現實主義之間的關係如何變化。所以同樣的問題又來了:什麼是攝影?攝影如何影響我們?我突然想到了《駭客任務》的主角尼歐(Neo)。電影裡,尼歐對於他居住空間的本體構成失去了認同與確性,他被迫思考莫菲斯(Morpheus)提出的下列問題:「尼歐,你是否曾經做過一個夢,而你非常確定那個夢是真的?如果你永遠無法從那個夢裡醒來會怎樣?你如何分辨夢境與現實世界的差別?」

請分享你未來的計畫。

我很高興能和大家分享這個消息——《記憶的幻影》即將在2023年的秋天出版成冊。

我也很期待投入我的新項目《A Gaze of One’s Own》,我將以我的身體為創作場域,試著去解構男性凝視。我會有點瘋狂地去打破既有的創作形式,使用過期的膠卷、切割底片、把雷射影本黏在一起、製作石膏模型、使用透鏡式投影儀、製作拼貼畫或把印刷品留在水中溶解等。這會非常有趣。

我還有一整架的乾燥百合⋯⋯我們可以看看它們會引領我去哪。

註:從五〇到七〇年代,丹麥電影公司里亞托影業(Rialto Film)為德國觀眾製作了一系列大受歡迎的華萊士電影,這些電影改編自著名英國懸疑與犯罪小說作家華萊士的作品,以黑白方式拍攝,搭配戲劇性的燈光效果,創造出濃厚的懸疑氣氛。

布麗吉・盧斯滕伯格

Brigitte Lustenberger

出生於瑞士蘇黎世,就讀蘇黎世大學,並於1996年取得社會及攝影歷史(Social and Photo History)碩士學位。在接下來的幾年中,她將自己定位為美術攝影師,並搬到紐約,於2007年取得帕森斯新設計學院(Parsons The New School of Design)美術攝影和相關媒體藝術創作碩士學位。

布麗吉獲獎無數,包括國際性的金光獎(Golden Light Award)和促進瑞士本土及國際攝影藝術的帕斯夸特攝影論壇獎(Photoforum Pasquart),並於2013年獲得著名的蘭吉爾基金會(Landis & Gyr Foundation)瑞士居留權,此居留權為擁有傑出成就的藝術家提供工作室與生活津貼。