01

文森‧梵谷(Vincent Van Gogh,1853 – 1890)與保羅‧高更(Paul Gauguin,1848 – 1903)

梵谷和高更於 1887 年相識,二人一拍即合。隔年秋天,梵谷邀高更住進家中,二人不斷互相切磋、學習,並發明各種新技巧、嘗試各種新顏料。這段期間內,梵谷創作了 36 幅,高更也創作了 21 幅,包括這一幅描繪「梵谷在畫向日葵」的作品。然而,高更形容,當時他和梵谷就像二座蓄勢待發的「火山」。果不其然,他們開始爭吵,梵谷的精神狀態也愈發不穩定,最後高更決定離開。這兩位印象派的大師,當了63天的室友,然後各自走向不同的路。

儘管如此,他們之間的友誼並未決裂,分別後雖沒能再見,卻依然欣賞著彼此。高更在自傳中這麼評價梵谷:「儘管這一切失序與混亂,他的畫布上卻有某種東西在閃閃發亮……他擁有最大的溫柔,或更確切地說,那是福音中所說的無私。」

他們也持續以信件來往——高更離開後,梵谷給他的第一封信寫道:「我責備我自己,也許是我讓你選擇離開的……但我希望我們仍然相親相愛,能夠重新開始。」此後的信件,內容有對彼此的歉意與思念,但更多的是各自的近況、給對方作品的意見和關於藝術的討論,也經常附上構思中的新作草稿。到了1890年,梵谷在生前最後一個月,都還想再和高更一起創作,卻無緣在天人永隔前碰面。回憶起摯友的死,高更這麼寫道:「他躺在床上,抽著菸斗,完全控制了自己的思緒,裡頭只充滿對藝術的愛,沒有對別人的憎恨。」

02

摩西奶奶(Grandma Moses,1860 – 1961)與諾曼‧洛克威爾(Norman Rockwell,1894 – 1978)

在諾曼‧洛克威爾 1948 年的《聖誕回家》(Christmas Homecoming)中,描繪了他自己、他最親愛的家人與朋友:妻子擁抱剛回家的長子,諾曼抽著菸斗,二兒子(格紋襯衫)和小兒子(最左邊戴眼鏡)則在一旁興奮地看著。不只如此,在二位兒子中間,是諾曼親愛的鄰居好友:摩西奶奶。

摩西奶奶是位大器晚成的畫家,76 歲時因為關節炎無法工作,才拿起筆自學繪畫;而已小有名氣的諾曼搬家到佛蒙特州時,正好住在她家附近,二人因此成為好友,摩西奶奶 88 歲大壽時,諾曼甚至親自買了個大蛋糕給她。「我認識摩西奶奶時,她已經85歲了,是個滿頭白髮、個頭嬌小,卻精力充沛的女性,像隻活潑的麻雀,」諾曼在自傳中描述道。「她仍舊在自家農舍三樓她的臥房裡畫畫,仍用著便宜的筆刷和家用油漆,即便這些畫都賣出了很好的價錢。」

年紀差了 34 歲的二人,在藝術中找到了共同點:二人都喜歡描繪日常的點點滴滴。諾曼的作品往往關乎美國當代生活與文化,搬到佛州後也熱衷描繪小鎮生活,並往往帶有直接的觀點和精闢的細節;摩西奶奶則是在農家出生長大,作品也關注農村生活,以豐富多采、純樸懷舊的鄉村景色最為人熟知。二人都是多產的藝術家,也皆在商業上取得成功,但重點是他們都用畫筆記錄下了 1950 年代左右的美國:那簡單純粹,洋溢人性色彩的場景。而摩西奶奶大器晚成的藝術生涯,和她與諾曼的忘年之交,都印證著她的名言:「人生永遠沒有太晚的開始。」

03

芙烈達‧卡蘿(Frida Kahlo,1907 – 1945)與喬治亞‧歐姬芙(Georgia O’Keeffe,1887 – 1986)

芙烈達和歐姬芙,是 20 世紀其二最知名的畫家,二人分別出生於墨西哥和美國,在 1931 年紐約的一場展覽中相遇,她們互相支持與欣賞 —— 在那個女性仍然受到諸多打壓的年代,她們都用堅定的意志和驚人的才華,在藝術界闖出一片天。

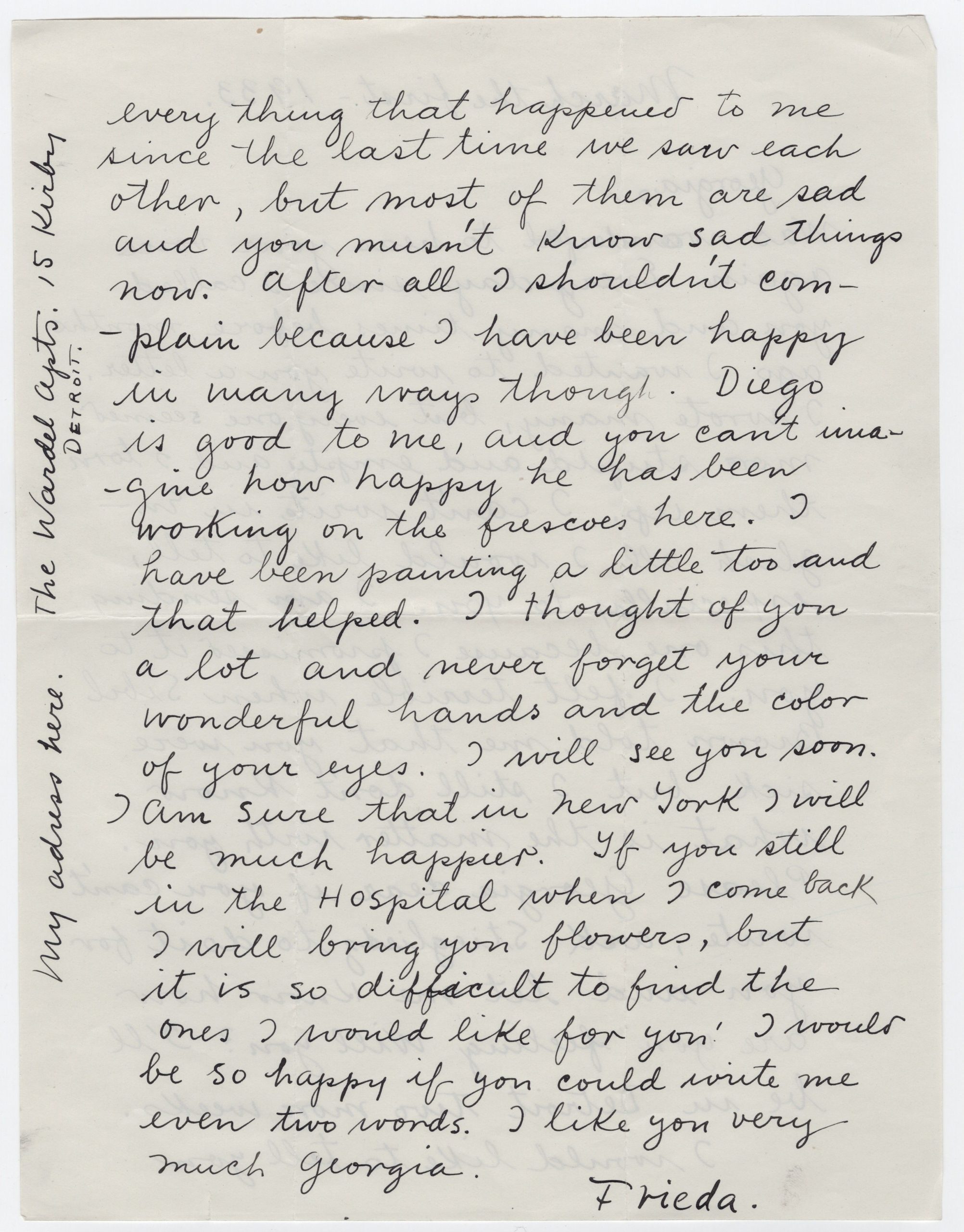

她們有許多相似之處:活潑也愛美,喜歡時尚的打扮,且都和年紀較長的藝術家結了婚,但也奮力追求自己的事業。芙烈達搬去底特律後,兩人仍以書信來往。「自從上個月我們通電話後,我每天都想寄信給妳,也寫了很多,但每一封都看起來愚蠢又空洞,就又撕了。我想說的話,尤其是想對妳說的話,實在難以用英文全部寫出來……」這是芙烈達 1933 年寄給歐姬芙的信,一封她終於滿意到寄出的信。娟秀的字跡,和對內容的嚴格,她是珍惜這段友誼的表現。

當時,她聽說歐姬芙因精神疾病而住院,心急如焚地想知道她的狀況,卻又不想給予好友太多壓力。於是,她在信件最後溫柔地寫道:「我很想你,也永遠忘不掉妳美麗的雙手、和妳眼睛的顏色。我們很快會再見……若妳那時還在住院,我會帶花去看妳,但真的很難找到我覺得適合妳的花。若你能寫點什麼給我,二個字也好,我會非常開心的。喬治亞,我非常喜歡妳。」

信件送達兩週後,她們順利見了面。隔年,歐姬芙也康復如初,繼續創作。

這封信,彷彿是一份提醒,告訴我們:在藝術的歷史中,布滿了這些看似細小的羈絆和善意,它們匯聚在一起,成為了支持每一個創作藝術的靈魂,最堅定的力量。

04

伊東豊雄(1941 – )與塞西爾.巴爾蒙德(Cecil Balmond,1943 – )

2002 年,倫敦的蛇形藝廊(Serpentine Pavilion)一登場便震驚各界 —— 整個四方形建築內不見柱子,而是用許多縱橫交錯的直線,拼湊出許多不規則的塊狀,支撐起天花板與牆面。看似「隨意」的結構,其實經過非常縝密的計算,才打造出這棟長寬 18 公尺、高 4.5 公尺的建築。這是建築師伊東豊雄和結構設計師塞西爾.巴爾蒙德(Cecil Balmond)團隊合作的成果。最初接下這份工作時,伊東得知報酬很少,而且要以「蛇形」為主題——吃力又不討好,但很有趣。於是,他和塞西爾一同接下這份挑戰。

「我喜歡塞西爾看待社會的角度、他的思想,那比起他的工程背景更讓我著迷。我和他合作了不少次,他認為這個世界是流動的、不固定的存在,而那種流動性與不穩定,也和建築息息相關,」伊東受訪時,曾這麼評價這位工作夥伴。

「我們從一個盒子的概念開始……然後想出一個點子:這個藝廊,會是線條的集合。於是,我們開始用演算法測試……」被問及做過最有挑戰性的案子時,塞西爾侃侃談起蛇形藝廊的發想過程,而成果就如當時一篇知名建築評論的標題所説:「為什麼不能讓所有的新建築都這麼棒?」(Why can’t all new buildings be this good?)

05

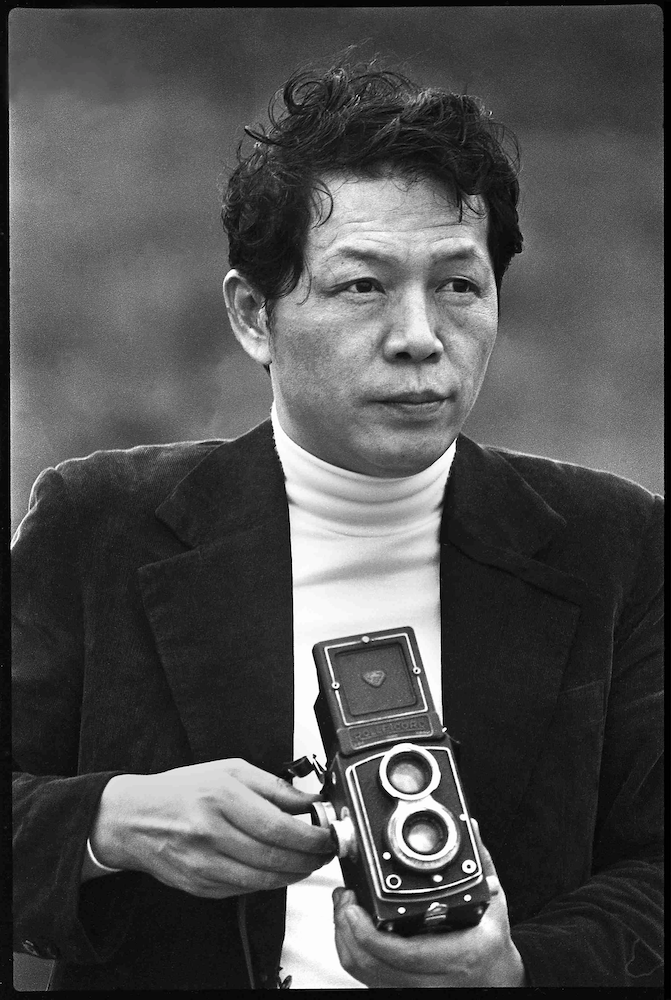

黃華成(1935 – 1996)與張照堂(1943 – )

在 1960 年代尚未解嚴、民風保守的台灣,有那麼一群藝術家致力打破人們對於藝術想像的界線,為台灣的前衛藝術開疆闢土,黃華成和張照堂就是其二。

1965 年,張照堂舉辦首場攝影展時,那太過前衛的作品不為當時的人接受,黃華成特意寫了篇〈無聊的張照堂〉登報替他出聲:「他不拍攝風景動物或是美女,他關心人在人世的遭遇……由於他的見證,或許人類自覺而新生。」字裡行間,盡是對這位好友的欣賞。

然而,黃華成尚未得志,便於 1996 年罹癌早逝。十年後,已被譽為攝影大師的張照堂在部落格上一連發了「黃成歲月」與「歲月黃成」兩篇文章,裡頭沒有懷念故友的煽情文字,卻劈頭就寫道:「黃華成是誰?他狡兔八窟……」

為了這位跨足影像、設計、繪畫、寫作的全才好友,張照堂翻箱倒櫃、四處求援,才終於蒐足資料,分門別類地回顧他的創作軌跡,希望「藉此向這位被淡忘、失意的……台灣現代藝術的高亢號手致意。」

近年受訪時,張照堂憶起好友告別式當天,風雨交加:「好悲壯,跟黃華成的命運一樣。」也許,他真的太前衛了 —— 走得太前面,也走得太快了,在人們還來不及看懂他的藝術時,便先一步離世。

慶幸地是,北美館去年舉辦《未完成,黃華成》大展,讓這位曾被埋沒的藝術家再度被看見。這次,換張照堂為他的展覽出力了。他擔任展覽顧問,爬梳黃華成的藝術生涯,也提供珍貴文獻,這張他拍攝的黃華成肖像照,更貼在展廳入口處的一整面牆上 —— 而那正是黃華成 1965 年在報上寫的,張照堂的一大願望:「將作品放大到跟展覽會場牆面一樣大。」