普丁入侵烏克蘭,導致人們爭相避開俄羅斯的商品、名人,甚至貓咪。然而,受影響的人中,有許多人反對戰爭,還有些根本不是俄羅斯人。但過去250年的歷史證明,這種原始粗暴的方式,也可以很有效

俄羅斯入侵烏克蘭幾週後,阿列克謝・日明(Alexei Zimin)意識到,他在倫敦的餐廳 Zima不妙了:在餐廳入口上方那個大寫的字母 Z。日明來自距莫斯科以北2小時車程的小鎮,這場令他厭惡的帝國主義進犯,其一大象徵,竟和這個字母有關。他嚇壞了,派人把招牌給拿了下來。但即便這麼做,也不足以讓他和他的餐廳不受抵制,因為抵制已經成為各界對這場戰爭表達憤怒的一大重點。

Zima 菜單中的俄羅斯料理,有羅宋湯、皮羅什基(俄式小餡餅)、布利尼薄餅佐酸奶,最近還加了一道「基輔雞」,但生意開始慢慢變差了。員工輪流接到隱藏號碼打來的辱罵電話,一口咬定他們是普丁的支持者,渾然不知這間餐廳有八成的員工都是烏克蘭人。日明沒有把這件事看得太嚴重,但為了以防萬一,還是在門上裝了保全系統。

日明想找個方式來表達自己的反戰立場,他在 Instagram 上傳了一系列影片,片中,他在自家餐桌前邊抽著菸、邊唱著反戰歌曲。不久後,他在俄羅斯獨立電視台(NTV)主持了12年的烹飪節目就被腰斬了。雖說是意料之內的事,但他前陣子在 Zima 餐廳中喝著伏特加通寧時,想了很多,他覺得,自己現在大概回不了家了。「我從來不想變成移民,」他說。「但我不傻,每個行為都有其後果。」

Zima 餐廳把一成的收入捐給紅十字會,以聲援烏克蘭難民。日明還為一場特別的募款晚會,煮了一桌烏克蘭菜——他口中「超級好吃,也是世上最肥的食物」。儘管如此,還是有人會要求這家餐廳做出進一步澄清,以示忠誠。「食物棒極了!」一位 Instagram 用戶以俄文寫道。「很不幸地,普丁入侵烏克蘭,壞了我們的胃口。起身反抗你的獨裁者,停止殺害無辜的人!」

對於一個性格溫和、有點邋遢,這輩子沒投給普丁半張票的廚師來說,這一切既痛苦,又超現實。但即使抵制是一把鈍器,日明也能明白箇中原因——他也很清楚,跟基輔或馬立波居民遭受的重大災害相比,他的煩惱微不足道。雖然他不確定取消 Zima 訂位的人想達到些什麼效果,但他懂得那種急著想採取行動的心情,因為他也有過。「那其實沒有什麼幫助。在俄羅斯受苦的是小人物。但我想不到別種方法了,你懂嗎?」

俄羅斯的運動員、指揮家、貓

日明所述的,是抵制運動,或說「杯葛」面臨的核心困境。作為一個旨在引起政治變革的工具,抵制可以很有效地表達厭惡之情——但這,正是因為它優先考量的,是「有沒有效」,而非「公不公平」。倫敦大學伯貝克學院反猶太主義研究所所長、曾編輯《抵制行為的昔與今》(Boycotts Past and Present,暫譯)的大衛・費德曼(David Feldman)認為,「抵制運動往往會試著區分,對責任實體(如政府或企業)的抵制,和對個人的抵制。這是一個很好的原則,但在實踐中,這種區分通常很難維持下去。」

政府制裁也是抵制的一種,特色是聯合協作、且相對謹慎;由平民、公民社會和企業所發起的抵制活動,則更為嘈雜、混亂和外顯。而且,戰事開始以來,即便跟俄羅斯有關聯的英國企業,正開始感受到反普丁運動的影響,類似的狀況,也發生在俄羅斯消費者、俄羅斯名人,甚至俄羅斯貓咪身上。

一系列大品牌,從 Apple、Uniqlo到路易・威登集團(LVMH)等,都關閉了他們在莫斯科和聖彼得堡的店面。英國超市不再進俄羅斯產品,最新一集《蝙蝠俠》和皮克斯電影《青春養成記》紛紛從俄羅斯電影院下片。俄羅斯運動員被禁止參加國際賽事,世界跆拳道聯盟也撤回了普丁的榮譽黑帶。

從一部新黑色(neo-noir)偵探劇,到托爾斯泰小說《安娜・卡列尼娜》的改編劇,Netflix 中止了多部俄羅斯影集的製作。英國比價網站 ComparetheMarket 撤下了他們的狐獴廣告,免得這隻名叫「亞歷山大・奧洛夫」的俄羅斯裔虛擬角色引發反感。俄羅斯藝術家被要求表態,與俄軍入侵的行為做切割,而之於某些人而言,如果沒照做,便不再會受邀亮相重要場合——比如「最偉大在世指揮家」、也是普丁友人與支持者的瓦列里・葛濟夫(Valery Gergiev)。

英國卡迪夫愛樂樂團,把柴可夫斯基的《1812序曲》從曲目中刪除,因為此曲乃是為了紀念俄軍的勝利而作。而國際愛貓聯盟禁止了任何俄羅斯人養的貓參加其主辦的國際貓展。

就批評者看來,這似乎是在「取消」1.44億俄羅斯百姓——與普丁本人的宣言相同。但對於支持抵制運動的人而言,如此廣泛的反響,是個強而有力的訊號,表明俄軍入侵烏克蘭一事激怒了全世界。

為集體憤怒命名

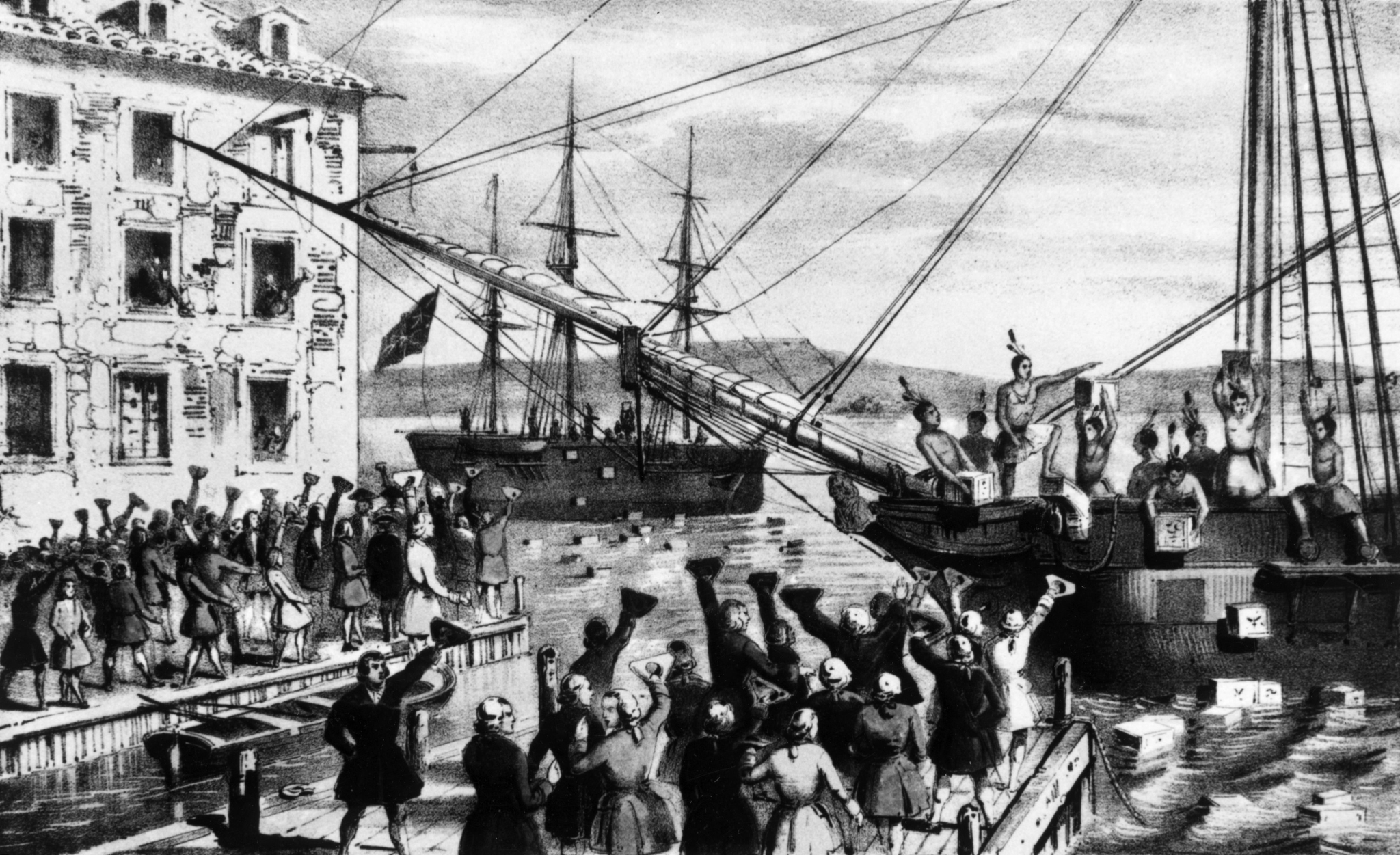

杯葛(Boycott)得名於1880年,但在那之前至少一世紀以來,抵制運動就一直是表達異議的重要手段。1773年波士頓茶葉黨事件(Boston tea Party)就是一例,當時,憤怒的美國抗議者將342箱進口茶葉倒進波士頓港,以抗議英國政府對美國殖民地徵收的不公平稅款。

幾年後的自由生產運動(Free-produce Movement)亦是,這起在英國和美國發起的運動,抵制使用由奴隸製造的砂糖。重要的是,這些抵制原型「既能表達意見,又有實用價值」,是一種達到目的的方式,也同時表明你是怎樣的人,費德曼寫道。「這是以對方妥協為目的的策略⋯⋯但同時也得以建立並鞏固某種政治認同。」

今日我們使用的杯葛一詞創於1880年,當時因為全球農業蕭條,愛爾蘭的佃農瀕臨破產,他們要求政府降低付給英國地主的租金,停止驅逐那些付不起租金的人——並且最終把那些地主都趕出去。愛爾蘭土地聯盟(Irish Land League)主席查爾斯・史都華・巴奈爾(Charles Stewart Parnell)呼籲支持者,若有人接手被驅逐佃農的土地,別讓他得逞,要「把他孤立於整個國家之外,就好像他是漢生病人一樣。」

一週後,英國房地產經紀人查爾斯・杯葛(Charles Boycott)因為驅逐了11位付不出地租的佃農,而成為抵制目標。他寫了封信給《泰唔士報》抱怨說,甚至「我的洗衣女工也被人指使,不再幫我洗衣服。」

當第一位參與抵制的神父約翰・歐麥利(John O’malley)邊和來訪的美國記者喝威士忌,邊考慮該給這種手段取個什麼名字,他提議道:「不如就稱之為『杯葛』怎麼樣?」兩年後,這個詞被編入字典,並迅速傳遍歐洲。

若我們傾向把抵制視為一種爭執手段——一種民眾集中資源、反對政策或政權壓迫的方式,我們也該注意到,這種手段也被用在更險惡的目的上。在美國,極右翼試圖抵制那些支持「黑人的命也是命」運動的企業。在納粹德國,對猶太企業的抵制,更是某種「仇恨」的早期宣言,而這種仇恨,最終導致了種族大屠殺。

然而,形塑了今日我們對「杯葛有何用」之瞭解的,是英國的反南非種族隔離運動,那場運動道德清晰(moral clarity)得無懈可擊。一切始於1959年,在南非農村貝薩爾(Bethal)近似奴役狀況下生產的馬鈴薯遭到抵制,而這波運動逐漸發展,到了1990年曼德拉出獄時,已經變成對南非各種產品、服務和文化輸出的嚴重排斥。

在1960年代,當時26歲的克莉絲塔貝兒・葛尼(Christabel Gurney)加入了抵制的行列,並擔任《反種族隔離新聞》(Anti-Apartheid News)編輯長達21年,當時她以為,這次也會像多數抵制行動一樣——以失敗告終,或說至少不會真的達成其正式目標。「這是一場漫長的比賽,」她說。「我從來沒真的想過,那會不會帶來改變,(因為)政府看起來是如此強大。但那是一種行為準則。我們覺得,自己是在聲援一場人民的奮鬥。」抵制本身並不會真的讓改變成真,「卻是一種很好的運動策略,因為拒買南非水果,人人都能做到。這有助於創造一種更普遍的氣氛。」

葛尼說,在抵制俄羅斯一事上,反種族隔離的例子會是一個有益的思考框架,原因與其說在於其相似之處,反而更在於其相異之處。他們花了好幾年的時間對大公司施壓、迫使他們排斥南非政權;相反的,如今這個時代,連一個最沒血沒淚、利潤至上的企業,都會想擦亮自己的道德證書,許多企業在多數客戶都還沒想到之前,就切斷了與俄羅斯的關係。

我們還可能注意到另一個關鍵差異,一個幾乎史無前例的差異:通常,參與抵制的人,是想說服自己的政府改變立場。但這次,抵制和制裁步調一致。問題是,這是否會讓抵制者更有可能成功?或者這根本毫無意義。

受反種族隔離運動啟發、旨在讓以色列停止佔領加薩地區和約旦河西岸的「抵制、撤資和制裁運動」(Boycott, Divestment and Sanctions,以下簡稱 BDS 運動),卻備受質疑。

BDS 運動連番針對了幾家公司,像是 SodaStream(因其在約旦河西岸非法定居點的一家工廠)和 Caterpillar(向以色列政府出售用於拆除巴勒斯坦房屋的推土機);還提倡對以色列大學進行學術抵制,並呼籲藝術家拒絕到以色列演出。支持者表示,BDS 運動從2006年開始以來,在動員全球反對以色列政府方面發揮了重要作用,也讓巴勒斯坦人民知道他們並不孤單。但批評者則認為,這場運動既沒有讓巴勒斯坦人獲益,也沒有對以色列經濟造成什麼嚴重影響。而以色列及其盟友則說,這是場「反猶太主義」的運動。

對於 BDS 運動,費德曼持中立態度。「有一點很重要,就是抵制發生時,政治就會變得關乎個人——抵制迫使人們做出痛苦的選擇,」他說道。但他認為,雖然部分參與這項運動的人抱有反猶主義思想,但他們不能代表整個 BDS 運動;許多猶太人覺得這場運動反猶,雖然這種感受不容忽視,但感受本身並不足以證明這個說法。他的這個觀點,也可以延伸到如今俄羅斯人面臨的抵制:「總是有可能落入種族主義形式的敵意,但即使沒有發生這種情況,遭到抵制的人也會覺得自己受到了人身攻擊。而有時候,這正是抵制的目的。」

「我只是開了家店」

在寫這篇報導時,我聯絡了7名因俄軍入侵烏克蘭,而在英國遭到抵制的人,除了日明以外的人都拒絕受訪。其中一位女性受訪者的店名中,雖有「俄羅斯人」這個字,但也販賣來自拉脫維亞、立陶宛和烏克蘭的商品。她希望那些打電話來說不會再光顧的人,能夠知道她本身就是立陶宛人。有一位先生還對著她連喊了三次「Slava Ukraini」——榮光歸烏克蘭。「我已經沒有從俄羅斯公司進貨了,」她補充道。「我還能怎麼辦?我只是開了家店。」

還有位受訪者播放了一段語音留言,電話那頭的人罵她是「俄羅斯婊子」並威脅要殺了她。另外一位受訪者的公司,最近改了旗下食品業務的名字,拿掉跟俄羅斯的關聯,轉而強調產品的品質。

相對於這些嚴峻案例的,是一個逃不掉的事實:隨著這些普通民眾的權利日漸被剝奪,即使是鎖定範圍最狹小的抵制運動,也必然會靠著附加傷害,來對真正的目標施壓。攻擊那些不小心把公司「取錯名字」的人,與共同抵制大公司或大機構,這兩者幾無相同之處。而若謹慎執行,並與排外心理切割,抵制運動就能產生一種迫切的道德力量。

比如,印度街頭小吃和啤酒連鎖店 Bundobust 的老闆馬爾科・胡薩克(Marko Husak),就有家人在烏克蘭——他的一位表親參軍了,另一位則被迫帶著年幼的兒子逃離家園。戰爭開始後,他開始組織餐旅業共同抵制俄羅斯產品。「這只是件小事,」他說。「但這是為了聲援、展現團結心,也是做給那些有同感的俄羅斯人看的。」

他在 Twitter 上分享了一張宣傳自身想法的照片,裡面有一瓶被畫上叉叉的蘇聯紅(Stolichnaya)伏特加——這種酒跟俄羅斯有著複雜的過去,直到最近仍在用俄羅斯產的穀物釀製。但正如該品牌一直拼命表明,他們的老闆反對普丁、酒產自拉脫維亞、公司總部位於盧森堡,而且已經聲明反對戰爭。

該公司的 CEO 達米安・麥金尼(Damian McKinney)在巴貝多家中受訪時表示,抵制運動的影響之大,以致在頭一週,「我們感覺就要完蛋了」。即便如此,他也能理解這種反應。「當我看到人們把伏特加倒掉,看到美國州長說他們要抵制,老實說,我的反應是:我懂,我完全不會怪你們。」

麥金尼隨即著手打起一輪電話澄清,其中一通裡,一家英國超市的老闆還誤以為他是法國伏特加品牌灰雁(Grey Goose)的 CEO。現在,來自塞爾維亞的穀物,正漸漸取代俄羅斯穀物——而公司也重塑品牌為「蘇托利」(Stoli),以強調此一變化。麥金尼說,「在這個情況下,抵制運動就好像有一幫暴民說,『大家一起力挺吧!』的感覺。」他在一面烏克蘭國旗前說道。「我認為這是我們需要冷靜一點的地方,聲援是好事,但大家一起試著理解我們為何而做吧。」

對試圖改變現況的人來說,蘇聯紅的⋯⋯抱歉,是蘇托利的故事,乃是一則寓言,反映了全球供應鏈令人費解的本質——但這間公司的回應也凸顯出,無論抵制運動多麽雜亂無章,它確實能夠帶來改變。

在 Zima 餐廳,日明啜飲最後一口伏特加之後,帶我去一家酒吧會見一群俄羅斯僑民,他們對這個世界的看法都有點被動搖了,但也願意接收自己的不適應該有其必要,或至少無法避免。「失去一切的烏克蘭人所面對的問題,要糟糕得多,」日明說道。「我不該在蘇活廣場哭的。我明白你的感受。我不覺得連坐處罰有意義,但我能理解集體憤怒。」