黑水攝影的潛水員正在協助海洋科學家更進一步瞭解幼魚生態。而有些時候,他們能早科學一步,捕捉到某種從未被觀察的生物

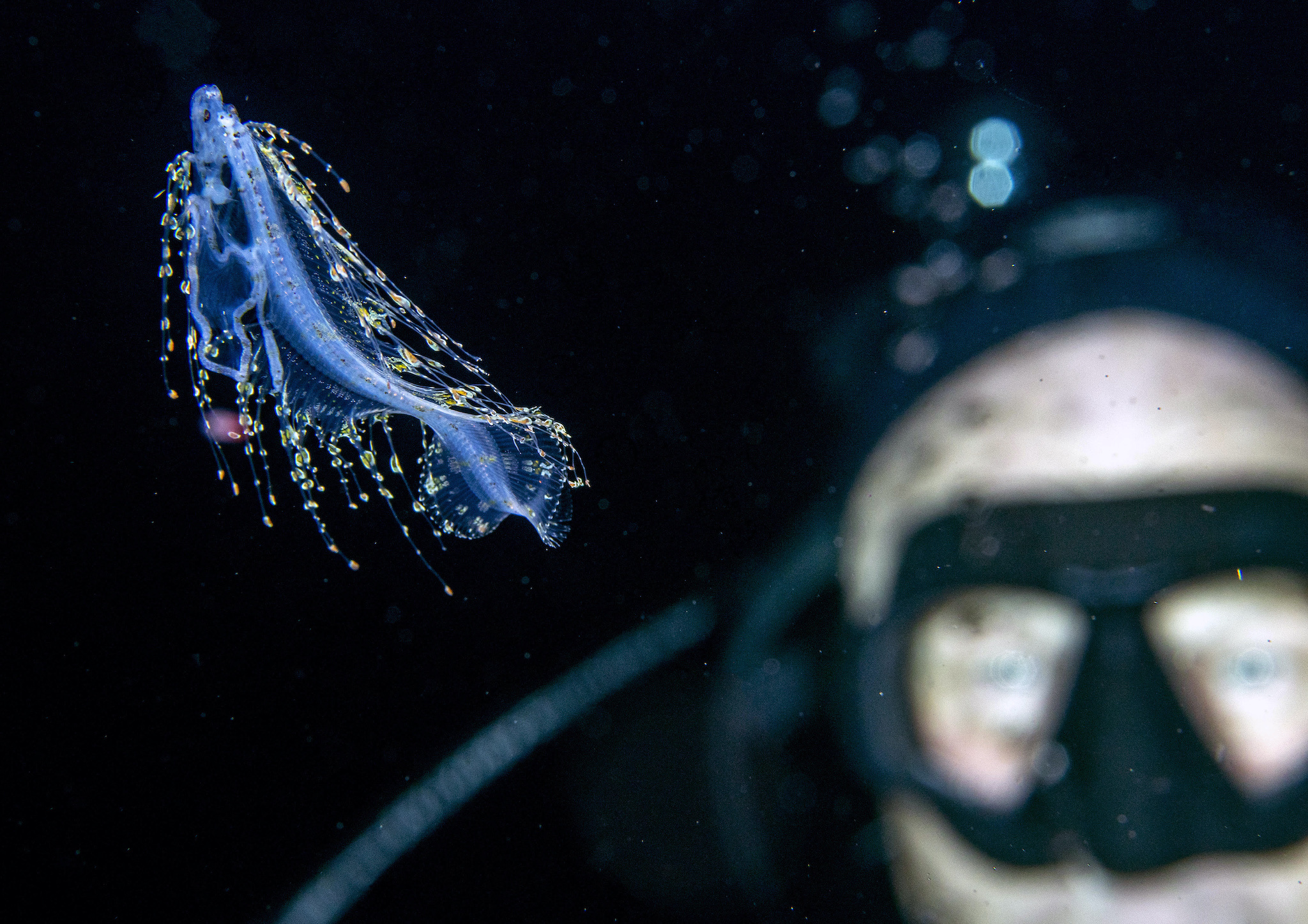

傑夫‧米利森(Jeff Milisen)和鼬鳚幼魚合影。(Jeff Milisen via The New York Times)

位於佛羅里達州棕梠灘海岸外海域中的大棘鼬魚。(Steven Kovacs via The New York Times)

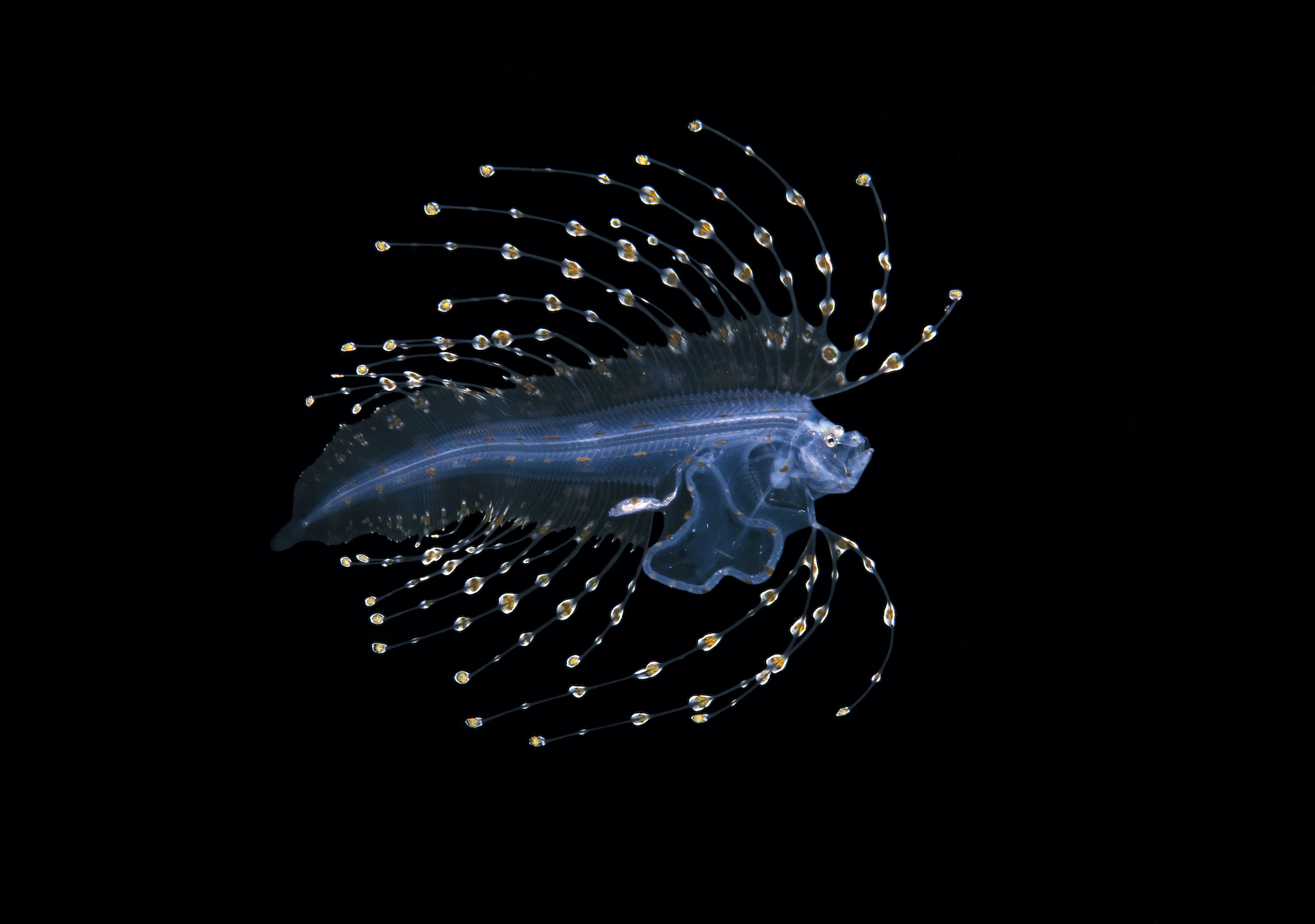

位於佛羅里達州棕梠灘海岸外海域中的鼬鳚幼魚。(Steven Kovacs via The New York Times)

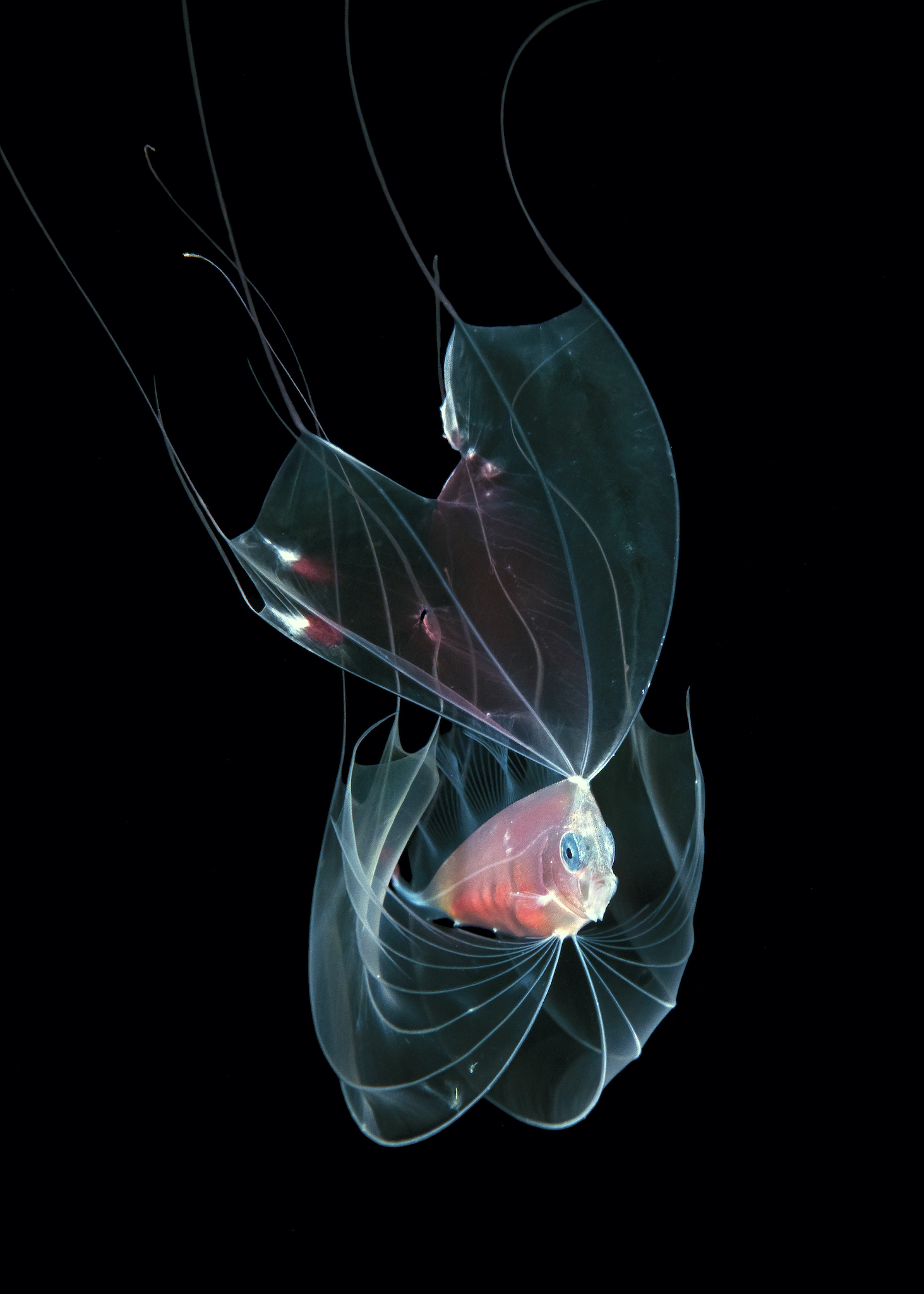

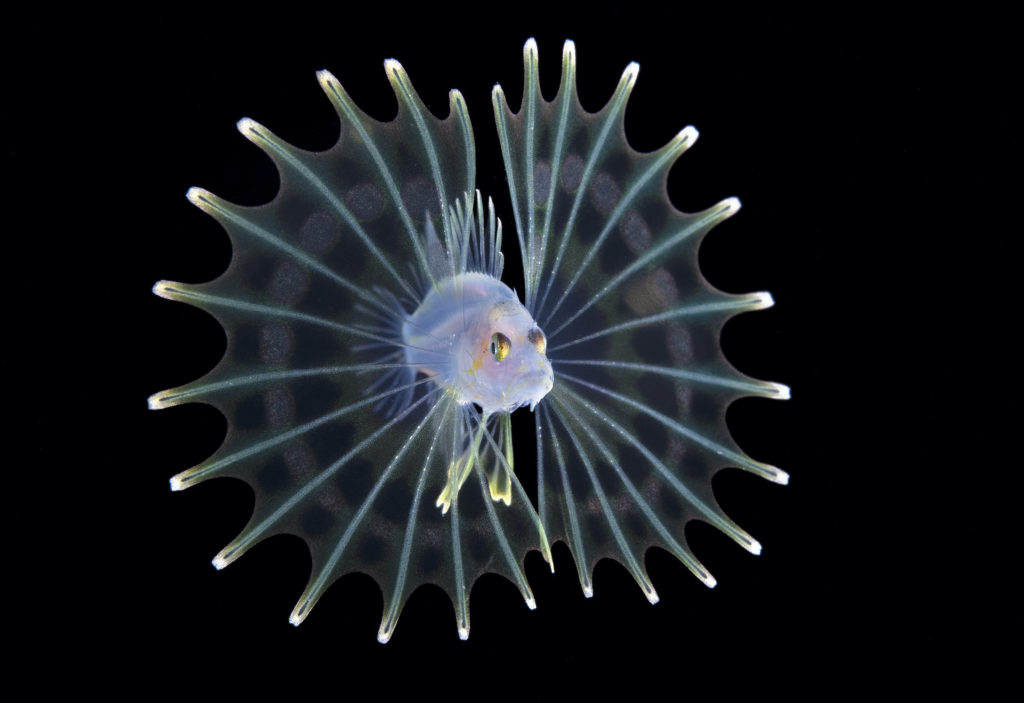

位於夏威夷大島海岸外海域中的鮟鱇魚。(Jeff Milisen via The New York Times)

對大多數水肺潛水員來說,水面下很少有地方能比得上千姿百態的珊瑚礁,以及彩色魚群穿梭其間的視覺刺激。對夏威夷科納市的海洋生物學家兼攝影師傑夫‧米利森(Jeff Milisen)而言,沒有比開放的深海水域更好的潛水場所了。而且要在晚上。

「那底下什麼都沒有。」他說。「沒有底部、沒有牆壁,只有這個無垠的空間。你會發現一件事,就是那裡有很多海怪,但牠們非常小。」

當然,也有像鯊魚這樣的大怪物。但米利森所指的生物是幼魚和無脊椎動物,牠們每天會進行一種日常移動,在傍晚從海底深處上升到水面,是地球上最大的生物遷移群之一。而拍攝牠們的新興風潮被稱為「黑水攝影」。

大部分的幼魚大小不超過指甲,其他的生物甚至更小。而且很容易將牠們誤認為海藻碎屑或有機物的漂流碎屑。但當近距離使用特殊微距相機鏡頭拍攝時,這些動物和你在野生動物旅行中所看到的動物一樣巨大,感覺就像你在另一個星球上去了一趟野生動物之旅。

5 年前,米利森開始在一個Facebook社團中分享他拍的照片,在那裡他發現一群熱情的夜間冒險者,他們正在拍攝過去很少見到的生物。米利森和「黑水攝影團」(Blackwater Photo Group)的其他成員對於他們所拍攝的照片感到困惑和驚奇,便開始聯繫魚類科學家,尋求幫助來辨別他們所看到的東西。

即便是最有經驗的專家也對此感到不可置信。

「那到底是什麼玩意?」

「人們(甚至包括科學家)問的第一個問題是:『那到底是什麼玩意?』」經驗豐富的水下攝影師奈德‧德洛奇(Ned DeLoach)說。他與妻子安娜(Anna)以及作家保羅‧休曼(Paul Humann)共同出版了 8 本關於海洋魚類的書。「這些照片為何如此壯觀、如此受歡迎,是因為它們超凡脫俗。人們從未想像過這樣的生物存在,而這點吸引了許多攝影師。」

史密森尼國家自然歷史博物館的魚類策展人大衛‧強森(David Johnson)是黑水攝影團成員聯絡的首批科學家之一。他說自己立刻著迷於這些照片。

「這些照片裡可以看出行為、色彩,」他說。「就我們對魚類早期生活史的瞭解而言,這確實是非常大的進展。」

隨著黑水攝影愛好的興起,全球追隨者逐漸增加,愈來愈多攝影師捕捉到令人驚嘆的照片與影片,揭露這些奇異微小動物的祕密世界,為了更瞭解他們,科學家們已耗費數十年的努力。許多照片已在社群媒體上風靡一時,還有一些照片近期獲得重大水下攝影獎的肯定。

現在,像強森這樣的科學家希望與黑水攝影師正式合作。

在今年 3 月底發表在期刊《魚類學與兩爬學》(Ichthyology & Herpetology)的一篇論文中,來自夏威夷的科學家以及強森,和史密森尼學會的同儕概述了他們希望如何招募更多夜間水下攝影師(其中大部分人沒有科學背景)來參與海洋研究。如果攝影師可以蒐集他們拍攝的微小動物樣本,就能提取和分析牠們的 DNA。

到目前為止,統籌這項計畫的科學家已經招募大約 12 名潛水員,他們蒐集了 60 多個標本進行分析。還有更多計畫正在籌備中。

「我們正在建立一個首次擁有活體圖像的典藏。」強森說。「我們得到樣本,並建立跟這個樣本有關的 DNA 紀錄。」

他希望熟稔水下攝影技巧的科學家也能參與這項計畫。海洋研究人員表示,藉由檢視自然環境中拍攝的動物照片,並將這些照片與從解剖、DNA 條碼等技術獲得的數據配對,將能大幅增進人們對這些動物如何隨著時間變化以及其行為模式的認識。理想情況下,這項工作還能讓我們更理解這些生物神祕的日常遷移,也稱為晝夜垂直遷移,這種遷移每天晚上在全球海洋中進行。

晝夜垂直遷移包括數以萬億計的微小動物,其中許多仍處於幼體階段,牠們從海面下 1,000 英尺(約 304 公尺)或更深處上升到海洋表面進行覓食。科學家們相信,這趟旅程之所以在夜晚進行,是因為能避免被以視覺定位獵物的大魚捕食。幼魚在日出之前會回到無光的深海。

像許多昆蟲和青蛙一樣,大多數海洋魚類和無脊椎動物在幼體階段的外觀和行為與成年時截然不同。魚的幼體通常裝飾著豔麗、流線型的附屬肢體,以幫助牠們穿越洋流或模仿其他物種,例如有毒的水母。而有些幼魚眼睛很大,閃爍彩虹般的光芒,甚至放在珠寶品牌 Tiffany’s 的玻璃櫃裡也毫不違和。

大部分海洋魚類和一些海洋無脊椎動物都經歷這種兩階段的生命週期。科學家認為,身體形式的劇烈變化是演化和天擇的結果。

「幼體和成年動物各自生活在完全不同的發展場域裡。」強森說。「幼體生活在遠洋帶中,那裡與牠們後來會定居的地方,例如沙質海底、珊瑚礁或深海,截然不同。」

位於佛羅里達州棕梠灘海岸外海域中的多斑扇尾魚。(Steven Kovacs via The New York Times)

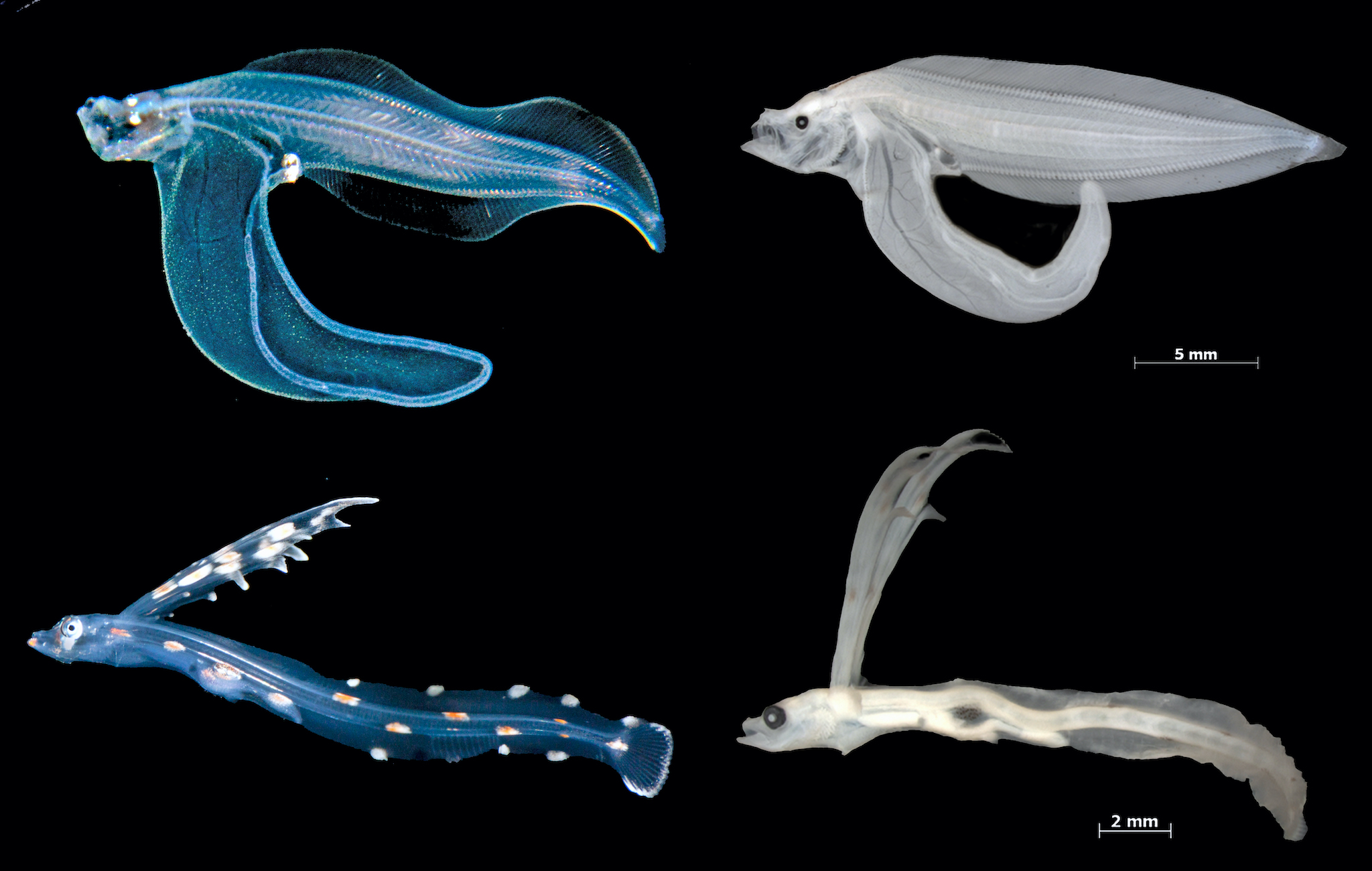

鼬鳚幼魚(矛鼬鳚屬)與深海三棘魨(小眼淵魚屬)的活體(左)以及標本(右)。(Smithsonian Institution via The New York Times)

位於佛羅里達州棕梠灘海岸外海域中,一吋(約 2.54 公分)長的魔鬼簑鮋幼魚。(Steven Kovacs via The New York Times)

網囊、藍水到黑水

許多海洋生物的幼體階段都在遠洋帶發生,這是很難研究的。過去對這些動物樣貌的瞭解,幾乎全部來自於「浮游生物網」—— 一種拖在研究船後方的大型圓錐形裝置,作為蒐集這些生物的探險工具。這項技術誕生於 150 年前,在 1872 年至 1876 年由英國政府組織的「挑戰者」遠征隊中備受關注。此後,該技術有一些重大進步,但基礎技術沒有太大改變。

浮游生物網將生物吸近一個大的開口環中,然後將牠們導入一個稱為「網囊」的罐狀裝置中。當水被強行注入罐中時,生物很容易被壓碎,通常在到達水面之前便會死亡。

許多生物非常脆弱,例如水母、樽海鞘,和閃閃發亮的圓球狀動物櫛水母,以致於船上的研究人員將牠們從罐子中拉出時,牠們會變成一團像漿糊的膠狀物質。保持完好無損的生物會被儲存在酒精溶液中,防止牠們分解,但同時會使牠們變成像幽靈一般的慘白。通常,脆弱的細絲和鰭會折斷,因此無法知道這些生物在活著時的外觀和行為。

「那些像細絲的附屬肢體非常重要。」沒有參與這項計畫的加州科學院海洋生物學家以及魚類策展人路易斯‧羅察(Luiz Rocha)說,它們可用來模仿、移動或偽裝。

「當這些生物被蒐集到浮游生物網中時,所有資訊都會喪失,因此這些照片能夠開拓一個全新的研究領域,讓我們更瞭解這些附屬肢體以及它們的功用為何。」他說。

在遠洋帶觀察幼魚並不是什麼新鮮事,但大多數情況下是在白天進行。這種技術被稱為「藍水潛水」,始於 1980 年代,當時一群加州科學家希望克服浮游生物網的問題,開始在陽光直射頭頂的時間點乘船出海。

威廉‧哈姆納(William Hamner)是加州大學洛杉磯分校一名退休生態學家和演化生物學家。他是藍水潛水的先驅,並開發了許多如今黑水潛水者在遠洋帶使用的漂流和潛水技術。

「我們當時開始藍水潛水,僅僅只是因為沒什麼人這麼關心浮游生物,甚至會全力以赴去野外觀察牠們,而我去了。」哈姆納說。

在藍水和黑水潛水中,水肺潛水員通常會到離岸邊很遠的水域,通常 16 公里或更遠,海底可能位於幾百公尺深的地方。他們會從海面下降 15 到 30 公尺,同時緊貼從船上或海面浮標垂下的繫繩。

但是,在黑水潛水中,將強大的水下燈連接到繫繩上以照亮水底,通常會吸引包括鯊魚在內的動物——這種嗜好並不適合所有人。

「當頭上腳下皆空無一物時,會有一種全新的感官體驗。」其中一位攝影師安娜‧德洛奇(Anna DeLoach)說。「我認為這是我最接近身處外太空的感受。」

一扇新的解謎之窗

對攝影師而言,捕捉某種從未被觀察、更不要說拍攝的東西,這件事幾乎讓人上癮。

「最吸引人的地方是,當你寄了某些照片給科學家,他們卻不知道它是什麼。」已有5年黑水潛水經驗,佛羅里達州棕櫚灘的牙醫,也是黑水攝影團撰稿人的史蒂芬‧科瓦奇(Steven Kovacs)說。「或者這是某種生物首次現身。那是最大的快感之一。」

攝影師們確實有理由洋洋得意。一些科學家說,這些照片與蒐集到的幼體 DNA 配對,有可能徹底改變幼體魚類的研究。

「我們相信這個方法為我們對這些幼體的理解打開了一扇新的窗,並為未來的研究提出令人振奮的問題。」史密森尼學會研究員以及論文的主要作者艾‧諾娜卡(Ai Nonaka)說。

強森希望這項計畫能夠激勵新一代水下攝影師成為公民科學家並參與研究。

「這件事我們已經做了 4、5 年,但它仍是個嶄新的領域。」奈德‧德洛奇(Ned DeLoach)說。2019 年他開始與妻子為史密森尼博物館蒐集標本。「至今還有許多尚未被發現。在史密森尼博物館典藏中有個標有你名字的標本,是件很有用的事。」

其他研究幼體魚類的科學家很高興給予攝影師他們應得的榮譽。

「水下攝影師先於科學一步,意識到有一些非常有價值和吸引人的事物,我認為這是個很特殊的案例。」轉而使用黑水攝影的佛羅里達州海洋生物學家湯姆‧史萊辛格(Tom Shlesinger)說。「這真的使我大開眼界,因為我們實際上對夜晚的海洋活動一無所知。」