我差一點點就能成為歐洲太空總署的太空人,但我的最後一堂課苦樂參半

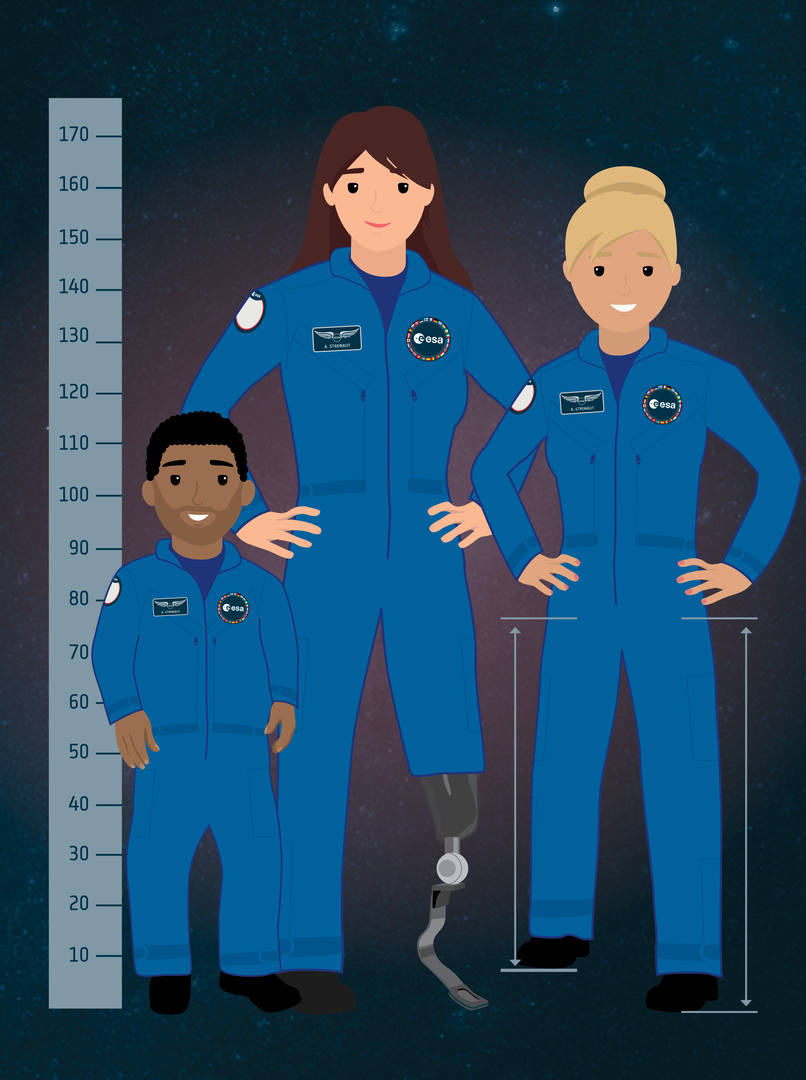

2021 年 2 月,歐洲太空總署(European Space Agency,以下簡稱 ESA)宣布,它將招募一批新太空人,這是 2008 年以來首次招募。它鼓勵來自更多樣的性別光譜、身體能力、年齡和種族的申請者,所以我送出了一份申請,加入了志同道合者組成的 WhatsApp 群組。總共有 2 萬 3,000 名申請者,以及一些顯而易見的標準。要進入這串長長的名單,你需要有幾個科學學位,最好是在不同領域,附帶至少一個碩士或碩士以上學位。至於其他能夠造就一個優秀太空人的特質,我們並不確切知道他們想找什麼,但我們可以猜:他們看起來想找喜歡戶外活動、有一點運動系、擅長團隊合作,且能夠容忍諸多不適的人。

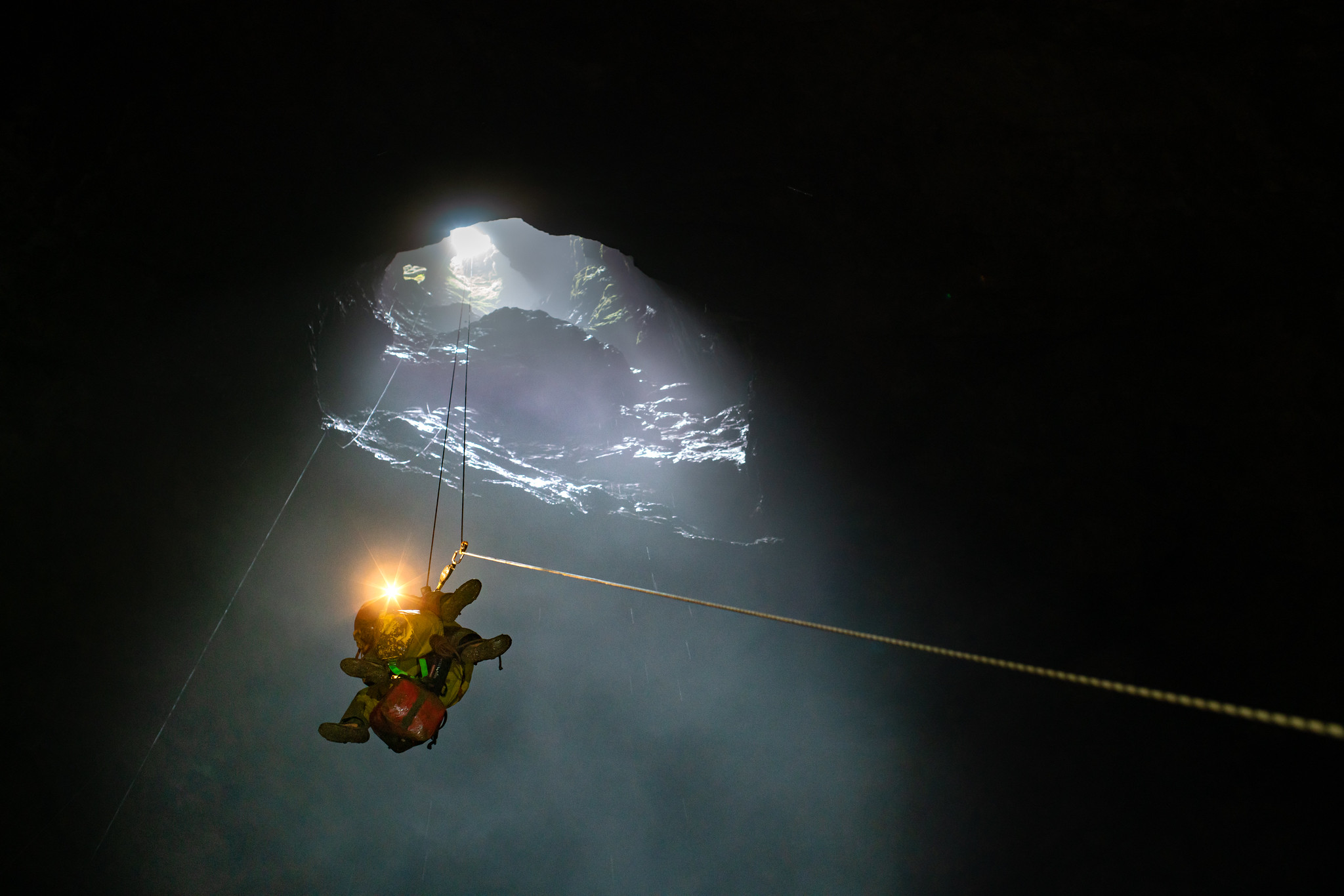

最重要的是,ESA 似乎偏好那些擁有他們所謂「操作性經驗」的人,指的是你曾為了追求自己的目標而做下帶來切膚之痛的重大決定。後來,我進入了 1 萬 7,000 名申請者的長名單,也進入了下一階段在德國漢堡近 1,500 人的名單。我們在那裡做了班級測驗和打電動:數學和物理考試,一些心理測驗和一堆極度困難的飛行能力測試。我在雅達利 2600(Atari 2600)前度過的童年沒有白廢,而房間裡的競爭者也毫不懈怠:無畏的海洋學家、粒子物理學家、軍事試飛員和南極探險家等等。

其他的申請者如此才華洋溢,讓我在幾週後接到科隆 ESA 太空人中心下一階段選拔的電話時大為震驚。只剩下 400 人了。當我和其他候選人在旅館的酒吧裡相識,我們都納悶著會是誰有天能走在月球上。考試那天相當殘酷,它被巧妙調整過,讓你一開始就耗去許多力氣。隨後是冗長的面談、心理評估和專業的客廳遊戲(註),有時單人、有時團體,我們離開時都有些混亂和虛弱。

下一輪考驗是在法國土魯斯(Toulouse)。我想,我打開邀請函時有大喊出聲。現在到了最後的 91 人。我們前往 ESA 的醫藥評估中心,在一家醫院住了大半個禮拜,一連串的檢查嚴格又讓人筋疲力盡。當我在連接著心電圖監測儀的跑步機上使勁奔跑時,我注意到一陣短短的心律不整,測試團隊也注意到它了,我們不自在地交換了眼神。

但人們誤會了選拔過程的這個部分,他們不是在找超級英雄,這些測驗是設計來確保你在任務中得到重病的風險非常低——而且在未來 15 年,你幾乎不會得什麼大病,讓 ESA 投入的心血化為烏有。在健康檢查完的那幾週,我明白一切都取決於完美無瑕的健康證明書,而對我來說,事情就是在那個階段開始變得危險:我開始懷抱希望了,連我的孩子都變得有些興奮。但我總會想起那段心律不整,我知道它可能會讓我完蛋。

接著,去年 9 月的某天,ESA 又篩掉了一些人。那個 WhatsApp 群組釘選了一串候選人,他們一個一個收到落選通知的電子郵件,就像《駭客任務》那幕,壞人四處走動,依序拔掉尼歐(Neo)信任的同儕的電源。我滿懷希望,期待自己能偷偷逃過,但我的電子郵件大約在中午寄到了:一個簡短的說明,感謝我的參與,但出於我無法控制的醫療原因,我無法進到下一階段。遊戲結束了。

我申請、並面試了這份我從 5 歲就夢寐以求的工作。我通過了能力測試和面試。我從 2 萬 3,000 位候選人,走到最後的 91 人。但木已成舟,而我的太空人頭盔就此躺在籃子裡。在經歷這 18 個月後,我很難放下這段旅程。但我一生都在追逐星星,這激發了我對科學和醫學的抱負,最終引領我找到自己熱愛的工作(雖然是在地球上)。疫情期間,我在英國保健署國家臨床顧問服務的緊急應變小組工作,並為此感到自豪,我也持續在英國東南部擔任直升機緊急醫療服務的醫生。沒錯,這比我理想中的時速 3 萬公里慢,但我們的工作很有意義。所以,這個安慰獎其實很不錯,幾乎與太空人這個大獎本身一樣好。

這個故事的結尾苦樂參半。ESA 大肆宣揚這次選拔的重點是多樣性。但事實證明,這個承諾並沒有完全被實現——又一次,我們無法在這個全新的太空人名單中看見種族多樣性,這實在令人費解。綜觀歷史,人類對太空的探索已經向我們展示了,未來可能會有個地方,人人都能有一席之地。這激勵了新的世代挑戰「尋找新的宜居星球」這個幾乎不可能的任務,並在新發現的星球不宜人居時,依舊把它們視為美好的發現。我就是受此啟發。

但新一代的孩子們在注視著這個最新的 ESA 太空人名單時,有些人將看不到自己的影子,這令人非常悲痛。其中許多孩子,將會由此學到這個古羅馬哲學家塞内卡自古就告訴我們的道理:從地表到星星,沒有捷徑。但我希望,他們能繼續不灰心、不喪志,並因此受到激勵。

註:parlour game,一種盛行在維多莉亞時代的英國和美國的室內遊戲,種類繁多,如字謎、誰是殺手等。