插畫/Jean

阿亮從小家境貧寒,父母從白天到晚上努力工作,卻也僅能維持一家溫飽。他最好的朋友 —— 阿瑜,則是附近大地主的小孩。阿亮和阿瑜從小一起長大,兩人都是學校裡的風雲人物,但在他們將升國中之際,阿瑜的爸媽決定將阿瑜送進縣裡有名的私立雙語中學,而阿亮則只在附近的公立國中就讀,從此他們也就斷了聯繫。一直到多年之後的某一天,阿瑜才在阿亮繼承來的小麵攤中重逢。阿瑜此時已經是大學裡的教授,今天是為了參加國中同學會才回鄉。阿瑜雖然沒有特別強調,但還是聊到同學會當場冠蓋雲集,每個人看起來都相當有派頭。相較之下,阿亮的同學幾乎都沒有升學,要不是留在當地,就是到大都市打零工尋找機會了。在兩人互訴情懷之時,阿亮不禁感嘆,要是當年他也能去那間私立國中,是不是也能有像阿瑜那樣精采的人生呢?

的確,要是我們光看這兩間學校的畢業生在畢業之後的表現,似乎可以看出非常明顯的差異。可是,這個相關性,真的就代表國中的選擇,決定了阿亮和阿瑜往後的人生嗎?其實未必。舉例來說,因為私立中學的學費較高,所以只有像阿瑜這樣家庭背景較好的學生能夠去讀私中;而這些私中畢業生未來的成就,可能更多是源自他們的家庭背景。

要區分相關性以及因果並不是一件容易的任務,但今年諾貝爾經濟學獎的其中兩位得主們:計量經濟學家約書亞‧安格里斯特(Joshua Angrist)和吉多‧因本斯(Guido Imbens),在他們的研究中,發展出了一整套區辨因果關係的研究架構。這個研究架構 —— 自然實驗 (natural experiment)—— 影響了一整個世代的經濟學家,讓經濟學家終於有強大的武器能夠離開因果與相關性的泥淖。經濟學帝國主義之所以能夠成立,不只來自蓋瑞‧貝克(Gary Becker)等一眾經濟學家的野心,更需要仰仗這些因果關係分析工具的革命性發展,才讓實證資料真正發揮威力。

在現代的實證研究中,都非常講究因果關係的成立與否。不過在此之前,到底什麼是因果關係呢?這個問題在哲學上有一些討論;但在科學哲學以及自然科學界中,有一個類型的因果關係是許多人都能接受的:「在其他條件不變下 (ceteris paribus)」。以最近相當熱門的疫苗為例,我們要怎麼知道某個疫苗有沒有效呢?最理想的辦法,就是比較兩個幾乎一模一樣的人 —— 身高、體重、年齡、性別、生活習慣等 —— 在其他條件都不變的情形下,一個施打真正的疫苗,另一個則施打安慰劑。如果我們事後發現這兩個人一個被疫苗感染,另一個則沒有,那我們就可以說:因為其他條件都沒有差別,而唯一的差異就來自於疫苗接種與否,所以疫苗與是否染疫有因果關係。

賭上人生的實驗

我們也可以用類似科學實驗的架構,也就是反事實推論,來討論阿亮的升學問題。假設在某個可能世界中,阿亮意外進入了那間私立中學,和阿瑜繼續當同學,而 20 年後,他的年薪為 A 元;另外也看原本阿亮念公立國中的世界線,發現阿亮 20 年後的年薪為 B 元。因為在國中這個分水嶺之前,阿亮不變。這邊唯一的操縱變因(treatment variable),就是不同世界線的阿亮有沒有念過私中。那麼當我們比較兩個世界線,看到他們20年後的薪資差異(B-A),就是私立中學對於薪資的操縱效果(treatment effect)。也就是說這個操縱效果是在「其他條件不變下」,單純來自學校差異的因果關係。

但光是這樣看下來,就知道問題在哪 —— 現在所處的 21 世紀,根本還沒辦法讓我們同時觀測到兩個不同世界的阿亮,更不用說比較並找出操縱效果了。畢竟阿亮只有一個,我們不可能讓同一個阿亮體驗兩個不同的人生。(幾乎每個經濟學家講到這邊,就要炫出同一句佛洛斯(Robert Frost)的詩句:「未行之路」 (The road not taken…)。

既然沒辦法讓同一個阿亮體驗兩個人生,那我們不只找阿亮,也找阿瑜、阿英、小美來,不就好了嗎?確實,如果我們在選學校的時候,讓大家完全靠抽籤決定,每一個人不管背景如何,都不會影響到抽籤的結果,這時我們若是比較念私中和念公立國中的同學們 20 年後的平均薪資差異,就可以看到一個「平均操縱效果 (average treatment effect, ATE)」。這個平均操縱效果正是完全按照科學實驗的架構進行。正如我們會同意疫苗實驗去比較安慰劑組和疫苗組,平均來說可以找出因果關係,這種抽籤實驗也可以讓我們找出學校對於學生未來發展的因果影響。

巴納吉(Banerjee)、杜芙洛(Duflo)和克里莫(Kremer)正是因為透過現場實驗來找因果關係,而在 2019 年得到諾貝爾獎。然而像學校選擇這種賭上人生的實驗只能說可遇不可求;更何況,並不是所有問題都能設計實驗來回答的。但如果沒有辦法做實驗,我們有沒有可能做到「如同實驗般幾乎隨機且清晰」的控制呢?

「有無補貼」當成工具

我們考慮以下這個情境:這間私校為了招收更多不同背景的學生,決定補貼身分證號碼尾數是0的縣內學生,讓他們可以用公立學校的價格,就讀這間私立學校。如此一來,我們就有了一個「幾乎是隨機」的補貼。這個補貼,就彷彿是一種非人為設計的自然實驗 (natural experiment),卻仍然把人們隨機切成兩邊。因此,我們就有機會把「有沒有得到補貼」當成工具,比較獲得補貼的人,和沒獲得補貼的人,他們的未來會否因此不同,最終透過這個來找出是否就讀私校的因果影響。這種透過另外一個隨機的因素,來定位因果關係的技術,一般被稱為工具變數法 (instrument variables)。

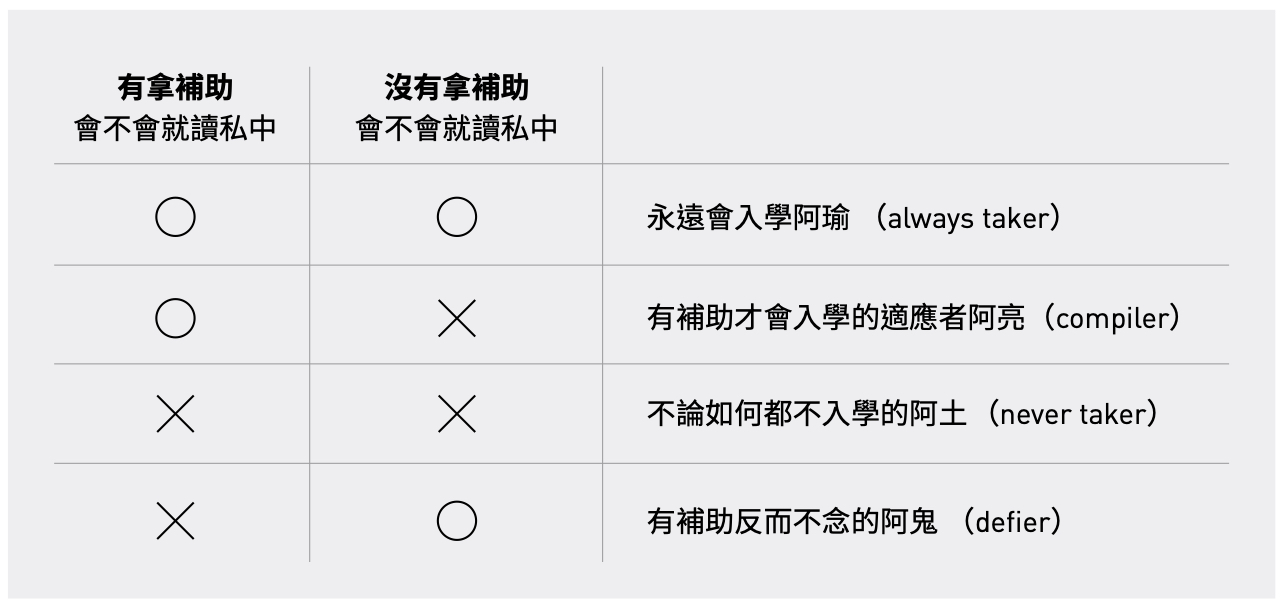

不過,即使有補貼,有些人(例如阿土)的家長可能還是覺得「我才不要讓我的小孩去給那些田僑仔糟蹋!」所以不願意讓自己的小孩去念私中;同時,也有可能有像阿瑜那樣的學生,他們的父母不論有沒有收到補助,都會讓阿瑜上私中。因此,學校的補貼政策真正會影響到的,只有像阿亮那樣可能會因為學費而改變行為的適應者(compiler)。

但問題是,如果我們單純比較有沒有拿補助的人未來的薪水,仍然沒有辦法排除阿瑜和阿土個人選擇的影響,因此我們很難直接通過收到補助與否來推論就讀私中的影響。安格里斯特和因本司,以及先前過世、來不及獲獎的克魯格(Krueger),在此最大的貢獻,就是透過幾個假設,精確定位出補助的差異,究竟討論了哪種因果關係。

第一個假設很直覺:用來當作介質的工具必須是隨機的。假如學費的補助特別只給鎮長家的小孩,或者只給清寒的優秀學生,我們就很難區分出學生未來的表現,到底是因為補助,還是因為他是身分特殊的補助生;第二個假設也很理所當然:工具變數跟操縱變因必須相關。假如有無補助完全不影響同學要不要念私中,那我們自始根本就無法用補助來間接推論念私中的效果;第三個假設是:工具變數對操縱變因的影響是單向的,也就是不會有沒補助就去報到,收到補助之後反而跑回去念公立學校的這種搞怪阿鬼。假如存在這種搞怪阿鬼,我們就無法得知補助到底會不會增加學生念私校的意願。

前幾個假設看起來都很合理,但第四個假設就非常關鍵了:工具必須「只」通過操縱變因影響最後的結果。如果私中提供了 5,000 萬的補助,規模大到甚至會影響學生未來的人生,那這個工具反而對因果分析造成了反效果!我們不只沒有清除掉不確定性,反而加進了更多混雜的因素,讓我們更難看出學校選擇的影響。(在實務上,這是最難以檢驗的一個假設,最後通常都會變成經濟學家說故事大賽。)

在這些假設之下,安格里斯特和因本司就能夠用有收到補助和沒收到補助的學生未來的薪水差距,精確定位出「阿亮這樣的適應者們」就讀私中的平均操縱效果。直觀上來說,因為補助是隨機給的,而且補助只會透過學校選擇影響大家未來的收入,所以當我們把拿到補助的人和沒拿到補助的人相減之後,那些永遠會就讀的阿瑜和永遠不會就讀的阿土剛好就都被排除了!不過因為這個方法只會定位出阿亮們的平均操縱效果,其他人就不是很清楚,所以如此定位出來的平均操縱效果又稱為「局部平均操縱效果」 (local average treatment effect, LATE)。

安格里斯特就使用了同樣的技術,檢驗參加越戰會不會影響未來收入。1970 年,美國透過抽籤來徵兵,因此就有了一個自然實驗的環境。在他的估計中,被抽中而參戰的越戰士兵,退伍後平均少了 15 % 的收入。雖然這篇文章的假設是否成立有受到一些質疑,但這個透過政府的政策改變當作操縱變因的自然實驗策略,就此開始被廣泛接受。從此各路經濟學家便瘋狂尋找各種可能的隨機斷點 —— 上至政策,下至天氣 —— 就是為了要模擬一個好的自然實驗。這篇文章先著重在自然實驗與工具變數法的討論。不過現在流行的各種因果定位技術,很多也都參考了安格里斯特和因本司的架構。

阿亮本來就頭腦聰明,很快就理解阿瑜在解說的研究。然而,對於阿亮來說,若是回到那個關鍵的分岔口,就算他真的有幸得到補助,他真的會選擇繼續和阿瑜成為同學嗎?阿亮在阿瑜離開後,一個人一邊站在攤位後洗碗,一邊重新思考這件事。或許,這個問題的答案,不論是桂冠學者,或甚至他自己,永遠都不會有人真正知道。