在《地獄之刃:賽奴雅的獻祭》(Hellblade: Senua’s Sacrifice)中,有一個關卡是凱爾特女戰士賽奴雅進入邪靈 Valravn 的領域中。在那裡,一切並不如我們所想,樹林裡煙硝後的石牆廢墟迷宮中,是懸吊著薩滿圖騰和骷髏的一系列木樁「拱門」,而玩家會發現,若以某種特殊的順序加上方向穿過拱門,橋梁會在木樁劃過銀幕的霎那憑空出現、阻擋我們去路的石牆和懸吊於樹枝間的薩滿圖騰則憑空消失,我們彷彿踏入一個「空間破裂」中,彷彿「跳過」一段空間,而我們甚至可以退出這個由門形成的「框」,並從不同的角度,觀察到木樁內外的「不連續」和「景象破裂」,彷彿透過玻璃的裂痕觀看玻璃後的景物,或是一張被撕碎的圖片被「不正確」地用膠帶拼貼在一起。但我們如果沒有用某種特殊的方式穿過或抵達這些木樁拱門,只是毫不留意地隨機走過它們,就觀察不出它們和一般的拱門有什麼不同,它們不再是景象的「破裂點」,即便來回穿越它們,我們也不會感知到任何的不連續,他們就只是一些人造物罷了,它在剛才「顯現」的空間「破裂」,神奇地消失。

現在,想像我們同時是 Valravn 也同時是賽奴雅,並且手上握有一張能用來操弄賽奴雅周圍空間景象的魔法地圖,這便是台灣本土團隊日頭遊戲(Sunhead Games)2020 年推出的《Carto》中,小女主人翁卡朵正在做的事。生活在一艘空中的飛行船上,卡朵的製圖師阿嬤有一張神奇的地圖,透過像拼圖一樣重新組合這張地圖,世界的樣貌便會隨之改變。在一次無知的淘氣中,卡朵導致飛行船被雷擊中,與阿嬤失散並掉入地面的世界中,但她手上還留有那張神奇地圖的碎片,於是啟程尋找與阿嬤重逢的方式。

在《Carto》的第一站,一位漁民居住的海島,卡朵的第一個任務就用簡潔而精湛的方式向玩家展示它美妙的遊戲核心:一位健忘的老漁民站在海岸邊向卡朵描述自己位於東海岸的家,但他忘了哪裡是東邊和怎麼回家。於是卡朵攤開地圖,我們看到一系列圖繪著自然地貌的小版塊們隨機拼湊成一個「看似不完整」的圖景(每個版塊至多有兩種地貌),我們能在地圖上看到卡朵和一些人物的所在位置,然而玩家發現這個島的東方並沒有海岸,事實上版塊根本沒有延伸到那裡,那個地方「空缺」在「邊界」之外。於是玩家選取卡朵與老人所處在的版塊,轉向、移動、拼接到地圖的東方,當地貌對齊,一個家屋便「憑空出現」在地圖上。我們將地圖收起來,發現卡朵和老漁民已經「處在」他東海岸的家屋旁,而老漁民感謝你「引路」帶他回家。

也是在這個海島上,卡朵碰到一個比她稍長的女孩、她之後的旅伴夏南,部落正要為她舉行成年禮,而這意味著她必須依照島上習俗離開家鄉並永不歸來,夏南告訴卡朵她期待自己的航行,但其實並不想永遠跟家人分開。在夏南與親人道別的擁抱中,我們聽見虞敦華譜作的搖籃曲以各聲部漸次探步加入的方式美妙和音,隱隱感到分離焦慮的母題被種在這個充滿新生氣息的故事土壤核心,而它將被卡朵生動美妙的和善與直觀,轉化成旅途上與各種朋友們相遇的熠熠光芒。

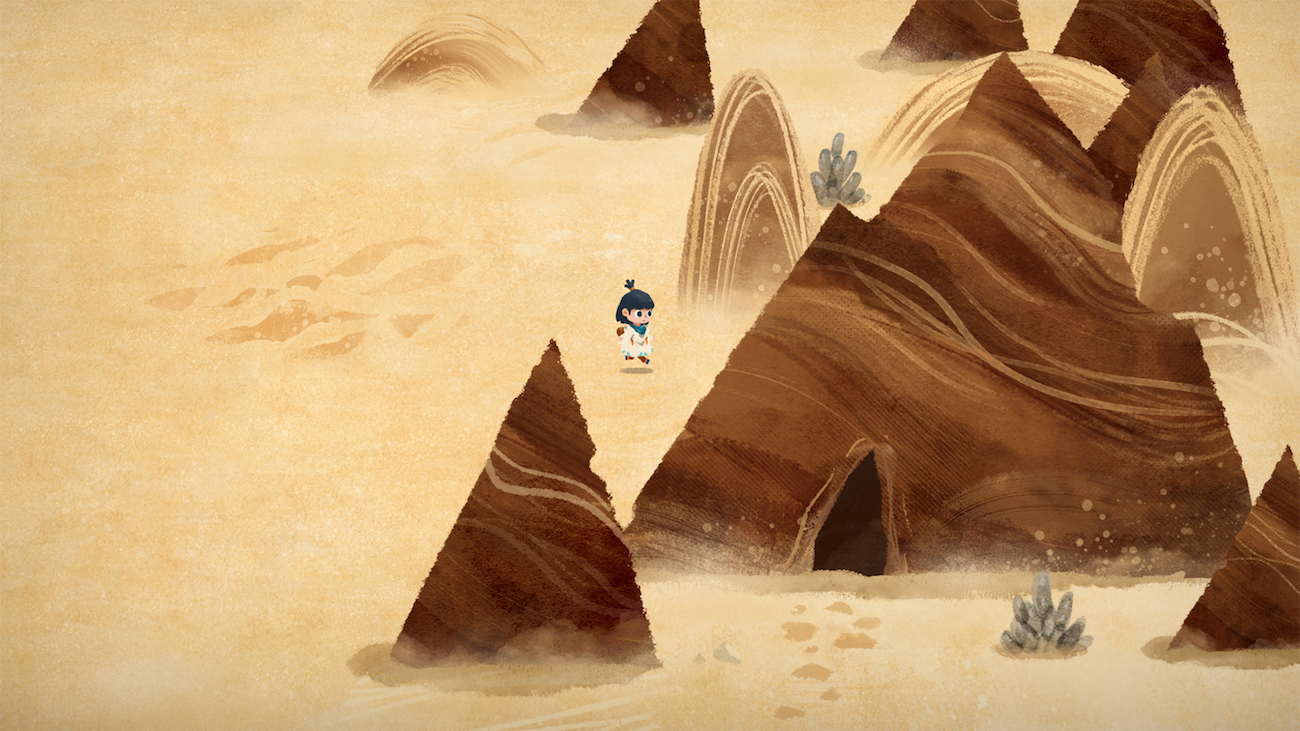

從草原、森林、沙漠、火山到冰川,我們碰見森林看守者和他們的動物夥伴,碰見擊鼓鳴歌的種稻人、沙漠中的找水人、火山飯店的滑稽店東和冰原移居後裔,《Carto》攤開它兒童繪本般的世界,這個世界充滿童趣並連結著大地,它告訴我們角色如何生動地克服生存的艱難與自然共存,而沒有輪廓線的水彩顏色鮮明而溫柔地,彷彿彼此互不打擾卻又親近的相互問候,像是卡朵和大熊的擁抱,在美術陳冠宏的筆下,他們隨著卡朵探索的步伐輕盈地舞蹈著,而每遇見一個新色彩、撿到一個新版塊,都宛如遇見一個新朋友般喜樂。玩《Carto》是一場饗宴,我們彷彿回到一個簡單無雜的世界,並被可能性無時無刻地豐盈誕生所擁抱,這個世界充滿艱難,卻也充滿愛。

然而真正令《Carto》不凡的是,它在令人震驚的簡單和精煉裡與故事融合的遊戲運作:在《Carto》中只有相對位置而沒有絕對位置,而世界的地貌透過玩家之手不斷在卡朵的前行中改變。想像經典的水管接通遊戲,但方塊的四面不再只有接通與否而是隨時保持正極性,並且不再安於一室,而是在不同的時空中四處為家。我們聽聞一座被森林圍繞的湖存在,攤開地圖發現只有一些包含樹林切面的版塊,於是我們集合並翻轉這些版塊的樹林面,讓他們包圍著一個「空缺」,湖便「憑空」顯現!往森林和沙漠的深處走僅需要兩片版塊的不斷前後拼接,而森林中的風和沙漠上的腳印引導玩家在狹路前行,我們窮盡洞穴中的死路然後遇見寫著「不要放棄」的招牌,然後我們發現只要將版塊轉向,咫尺相隔的出口可以被直接拿來湊在一起,頓時豁然開朗,迷霧與風暴散去,失散的夥伴相逢,他們在隱藏的「空缺」中顯現:土地平曠、屋舍儼然、良田、綠洲、森林中的參天巨樹。遊戲因而是透過拼、拆、拼的動作,在獲得新版塊與舊版塊的新生中達到前行,並且不斷地改變謎語的形式。而遊戲真正的規則是他人的話語,傾聽。「你似乎是個很好的傾聽者」,傾聽 NPC 的話語,傾聽大自然的聲音。

它最美的地方在於,儘管我們不斷重新組裝地圖,版塊的性質本身是不會變的,它並沒有被遊戲的推進所取消,它只是在不同的時空間中用新的方式重現自身:草原依然是草原,冰川依然是冰川,而 NPC 的家屋依然還在原地,只是我們不斷透過不同的「視角」去讓他們扮演新的身分和相對位置,而它通常關於某個神話或回憶。當卡朵將湖泊組裝成不同魚的形狀時,其他正在釣魚的 NPC 依然靜止,宛如被凝視於一幅畫作中。卡朵看到的,其實正是梅洛‧龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)在《塞尚的疑惑》(Cézanne’s Doubt)中所描述的塞尚(Paul Cézanne)所看到的「正在顯現中的世界」:

「塞尚並不認為他必須在感情與思想間抉擇,在秩序與混沌間取捨;他也不想將我們眼見的靜物和它們顯現的變化樣態割裂開來。他希望將事物描畫得如其外觀所呈現的樣貌,在自發的組織中引生出秩序來。……大多數時間,我們只將這些人造物置於人文活動的使用角度來看它們,我們變得慣於認定這種物的存在是必然而無可動搖的。塞尚的繪事將這些思考習慣置於質疑中,而揭露了非人文性的自然,它是人類安身立命的基礎。……塞尚說:『地景透過我來思考自身,我即它的意識。』……表像的顫動即是事物誕生的搖籃。這種畫家只可能有一種情緒:陌生感;只可能有一種抒情的主題:存在的不斷重生。」(註1)

這難道不就是卡朵正在做的事嗎?不正是《Carto》神奇地捕捉到的訊息?透過 NPC 的描述和卡朵的傾聽,地景透過玩家思考自身,並在玩家/卡朵的地圖上不斷透過操作遊戲重生。卡朵不斷變動的地圖所體現的,正是現象學意義上的「在世存有」(Being-in-the-world),是「正在感知中顯現」的「顫動的世界」,卡朵讓世界永遠保持「正在顯現」的「懸而未決」狀態,地圖這個普遍被視為實用、科學化的工具與「cartography」的一般日常意義,便在遊戲性地「重組」與「拆卸」之中被徹底翻轉,在卡朵對地圖的一次次重新排列中,被「還原」成對「原初世界」的持續表達,而這正是塞尚試圖捕捉在畫布上的東西。卡朵/玩家依據不同 NPC 的描述對地圖進行的一次次重組摺疊,因而就像是一次次不斷發生在塞尚畫作中的「落筆」。卡朵的地圖因而像塞尚畫作中的景緻和物件一樣不安地顫動著(甚至連同賽奴雅的譫妄),在他們的看似「不連續」與「破裂」之中(一個不斷懸而未決的地圖、一盤被從不同視角組合起來的蘋果與桌面)表達著「正在顯現之世界之整體」,卡朵因而是在現象學意義上「製圖」,而且是就字面意義上「讓世界湧現」,卡朵正是我們的塞尚之眼。「世界順著我的視角呈現,是為了獨立於我存在,它為我而存在,以便無我而存在,成其為世界而存在……種種視覺所見,雖然個別有分,卻仍然以一維度發生作用,因為它是做為大寫存有的一個開裂而展現的結果……可見者的本性嚴格來說是出自於不可見者的裂縫,不可見者給出了猶有空缺的當下現前。」(註2)

註1:梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty),〈塞尚的疑惑〉,龔卓軍譯。頁4~7。

註2:梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty),《身體現象學大師梅洛龐蒂的最後書寫:眼與心》,龔卓軍譯。2007 年 10 月。台北市:典藏藝術家庭。頁 134~135。