一枚墜向地心的螢光,也是逆升的星芒 —— 讀羅伯特・麥克法倫《大地之下》

羅伯特.麥克法倫

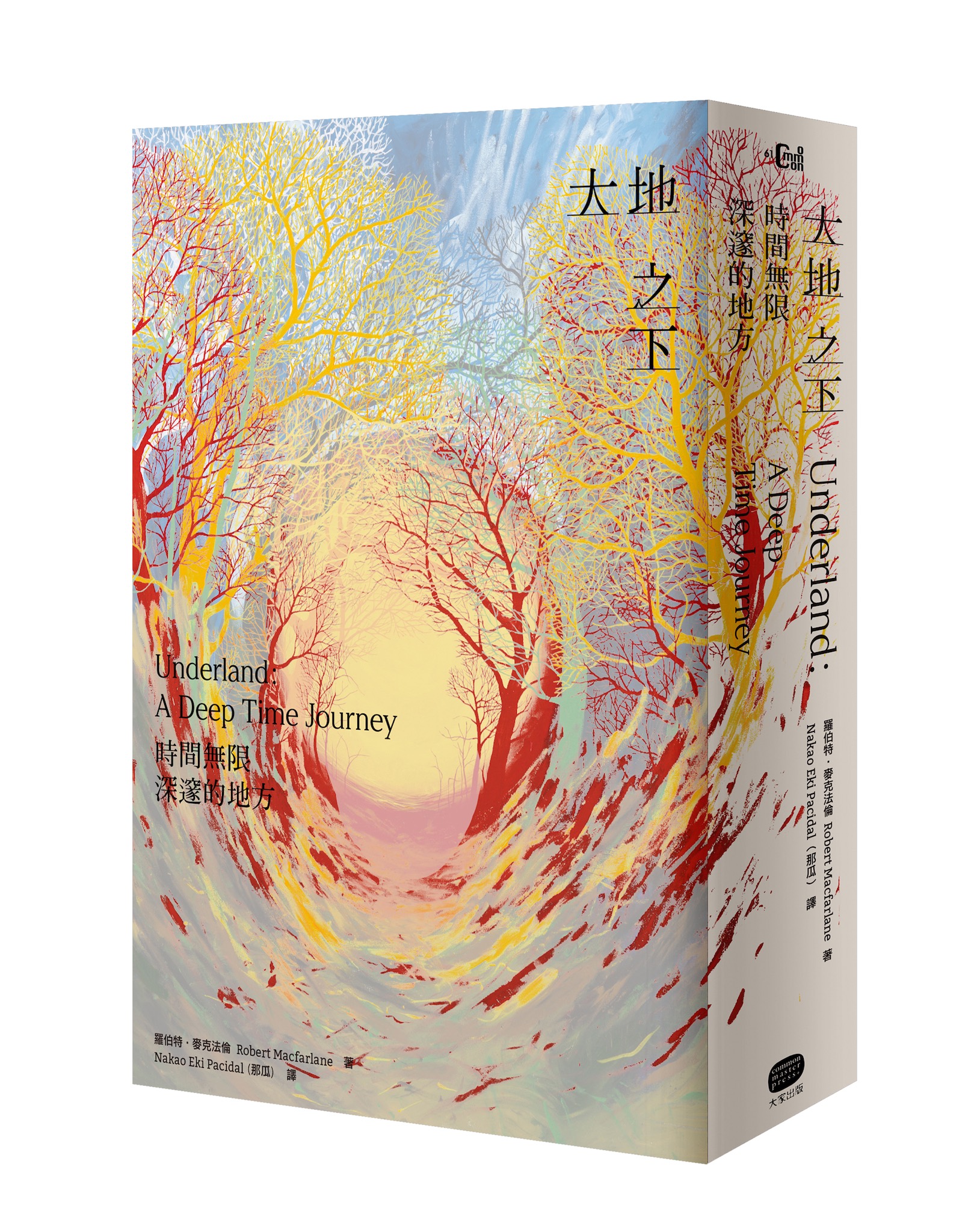

大家出版

NT$500元

平裝 / 488 頁

航行到最遙遠的點,我的經驗已到極致。……他的黑暗是不可刺穿的黑暗。我看著他,就像你向下窺視著一個人躺在懸崖底部,而太陽從不會照到的地方。

約瑟夫.康拉德,《黑暗之心》

你們不是鷹,因此你們不知道精神在驚恐中體會的幸福。不是鷹的人,不能在深淵之上做巢棲息。

弗里德里希.尼采,《查拉圖斯特拉如是說》

詩,表達的不只是體驗的意義,還有意義的體驗。

泰瑞.伊格頓,《如何閱讀文學》

2019 年出版的《大地之下》是羅伯特.麥克法倫自然書寫系列的第五本。在寫完「鬆散的行路文學三部曲」後,麥克法倫顯然有個新的計畫,如果前三本書分別指向自然裡某個特殊地景——險峻拔高的山岳、隱隱作祟的荒野、凐沒在時空中的故道,這新的一本當然也會有個相對應的宏大主題;顧名思義,《大地之下》深入的是地底——黑暗、幽閉恐懼、未知,而且是更加粗礪、荒涼、時空相忘的自然世界。

先來看幾則評論:《衛報》的威廉.戴倫坡(William Dalrymple)為文〈一場向著深度時間(deep time)的眼花撩亂旅程〉,他說《大地之下》為了探究暗黑裡交錯的地下路徑,作者再度將數個知識領域迷宮般交織在一起:歷史與記憶、文學和地景、地底觀察加上高妙散文,但這些學問最終之所以得有一種啟明(illuminated)的結果,在於麥克法倫「對語言進行了發明(inventive way of language),最好的狀態是」,他說:「這本書有著既是史詩,也是咒語的品質。」

《紐約時報》前書評版主編都艾.加納(Dwight Garner)說它讀了「有種刺痛感,閱讀麥克法倫就像閱讀戴爾(Geoff Dyer,以《然而,很美》成名的英國全方位作家)一樣,當你讀著讀著穿越一道圖書館的門、一具下水道人孔蓋、一條蓊鬱林中路,它引領你抵達的卻不是最終章節,而是另一場嗑藥大會與銳舞派對」。

一百種描繪大地的方式

讓我難忘的,是在美國紐約巴德學院(Brad College)發行的文學期刊《連結》(Conjuctions,雜誌有一個副標題:讀得危險一點/Read Dangerously),一篇由資深自然文學作家黛安.艾克曼(Diane Ackerman)訪問麥克法倫的對話集。黛安的書《感官世界》與《鯨背月色》曾是上個世紀自然書寫領域中的引路之作,但她訪問 43 歲的麥克法倫時已經 71 歲,也是準老奶奶級的前輩了。

黛安說:她發現麥克法倫所有的書都有「大開眼界」(eye-opening)的特質,特別是針對地景敏銳調控出一套「可口、激賞,有時近乎法醫般」的細節描繪,這些描寫都有一種身體覺察感,彷彿它是一種地球上的生命形式,能夠同時感受與思考,「一個人的心智和身體,怎能如此精緻地與地景交織」,不論在地的感受是崇高、怖懼、骯髒、痛苦或是致命的,「地景將它自己烙印進(inks onto)你的身體,一點一滴(dot by dot)。」而麥克法倫總能將激情和無法言喻的誘惑,轉譯成文字,這些文字雄辯滔滔,常常帶有詩意,而且也被迫豐富了英語的字庫,因為作者必須往古代或稀有詞源(但非常精準)去考掘,找出符合眼前大地最恰當的形容,「如果一個作者可以用一百種字來描繪雪,那他肯定是一位與眾不同之理解雪的人。」

同樣身為自然文學作家,黛安說她明白這類型寫作有特殊難處:在現場體驗是一回事,回到書房,要把經歷寫出來讓讀者感受,則是另一件事。她說自己寫作,就有一個麻煩之處,稱之為「修改的冰河化」(glaciation of revisions),點點滴滴,冗長而無休止,別人認為乏味,但她卻認為在字詞上不斷修整,找尋辭意更多的弦外之音,是她志業所在,不管得花掉多少時間,「發現一種方法讓世界能『說出話來』(make the world sayable),讓人感受到一種『礦物氣息般、內在的』(minerally, viscerally)滿足。」她也用一種「麥克法倫式」的修辭,來比喻此類作者拉鋸的兩種內心世界:一種是旅行時「用手指感覺世界」(fingering the world),讓感官來閱讀它,另一種則是寫作時「像僧侶般入定」(monk-like remove),兩種都需要對當下投以高度專注,雖然前者更可能包含讓人毛髮直豎的困局和驚嚇。接著她問麥可法倫:地下的時間和地上的時間,感受有何不同?曾經去過地下,是否對時間的概念有所改變。

在對話中,麥克法倫謙遜地說:黛安的問題本身其實就是一篇優美回答的散文,他的回應不會更好,但他也承認,自身也是一個修辭的完美主義者,光是《大地之下》正文的第一句話:「進入地下世界的途徑,是穿過皸裂的老白蠟樹幹」(The way into the underland is through the riven trunk of an old ash tree),就花了好幾個禮拜才寫出來,整本書的前 15 頁和關於格陵蘭與芬蘭的章節都花了同樣長度的時間,重寫好幾次,才最終定稿。麥克法倫說他對散文中的韻律節奏和聲音模式非常執著,他矢志讓他的每一個句子——橫跨 13 萬字的整本書——都擁有近似的韻律魅力和聲響質地(prosodic attention and acoustic life),讓英語讀者讀起來會毫不猶豫地想到十四行詩的「商籟體序列結構」(sonnet sequence)。

感受時間尺度

「深度時間」是《大地之下》的一條情感主軸線,相較於人類城市生活中的分分秒秒、生老病死,深度時間是地球洪荒造陸至今,以迄太陽五十億年後熄滅,捻熄生命最後一口氣息間的時間尺度,由岩塊、冰、鐘乳石、海底沉積物與漂移中的地殼板塊來紀年。這時間在陸地表面上難以感受,但當麥克法倫深入地表以下,以身體認識這巨大時間造就的孔洞與穴室,思索最早的人類在石壁上留下的赭色手印,對比巴黎地穴裡探洞者留下的綠手印,又細看當今人類如何將核廢料塞入地底的霸王式布局,這個抽象時間便具備了巨大的存有論哲學意義——既然人的一生對比起這深度時間渺小得近乎無意義,那我們是就此虛無享樂地過掉一輩子,還是自己模塑出一種渴望搏戰的生命意義,為止住人類毀滅世界的部署,在暗夜中奮力燒出一點螢光?

《大地之下》的空間軸線是高度立體的,它的第一章取名「降下」,最後一章則是「浮現」,橫亙這兩者之間的是46億年的地球歷史旅行,從一腳踏入英國門迪丘陵的墓葬場起,經由巴黎地下穴室、倫敦地底菌絲森林到斯洛維尼亞的空心之地;由挪威羅弗登群島史前洞穴、格陵蘭的融解冰帽,再到芬蘭西部晶亮的核子廢料儲存槽(麥克法倫說他從小就是個「北方控」[north-minded〕),終曲是回到英國劍橋郡麥克法倫家旁林藪中的九道湧泉,與四歲幼子相偕攜行。這趟旅行,除了空間經歷,還包括歷史探求——祖先們總是把最珍貴與最羞恥的埋入地底,知道先人在此發生了什麼事,可讓身體銘刻進更多的感受,反芻人性中複雜和不可說明的質地。而同時,在當今的「人類世」(Anthropocene)中,由於人類大量開發抽取,許多過往永恆被埋葬(burial)的事物開始陸續出土(unburial),也帶來許多巨大不可測結果,整本《大地之下》的行文都可探測到這種不合諧音的嗡鳴,匍匐潛行在商籟體的底層。

因而,相較於「鬆散的行路文學三部曲」,《大地之下》是快節奏與幽暗的驚悚劇,它們相同之處在於內涵都是「身體的詩劇」,麥克法倫竭心盡力設法——要讓讀者感受到他所說的,人類面向地下世界的「癡迷、費解、強迫症、啟示錄」,在地底,即使戴著岩盔,他也努力要讓讀者頭部直擊岩壁和坑道,在通篇清幽、玄思的《湖濱散記》中,梭羅最暴力的一段話如下:「我的頭就是手跟腳,我覺得最好的能耐都集中在裡面,我本能告訴我:我的頭就是一個挖洞的器官,正如某些動物的鼻子和前爪。」在〈隱形城市〉這一章,麥克法倫描寫地鐵列車開過穴道頂端,帶著比梭羅更強悍的硬派風格:

我感覺我周遭的岩石,包著我的岩石,彷彿棺材一樣測量我的岩石,開始振動。……我想叫喊,但是不能;想回頭,也不能,於是只能繼續一寸寸向前爬,口中含著灰塵,手指扒著粗糙的石面,身後拖著背包,一切都在靜默中進行,唯有響起又退去的火車隆隆聲,以及粗重的喘息、如鼓震的心跳,如此度過腸胃因恐懼而翻攪的五分鐘後,空間變寬,我們可以跪著了,然後我們能站立了,然後我們能行走,然後我們快到旗廳了。

《大地之下》,頁 194

但在遙遠距離外的另外一章,彷彿為了平衡恐怖、眩暈和暴力,他也可用這樣的文字寫道:

我們所有人身上都帶有生痕化石——亡者和故人留下的痕跡。信封上的筆跡;踩踏磨損的木階;記憶中故人熟悉的手勢,那記憶如此反覆出現,在空氣中和心靈上都磨出刮紋。這些也都是生痕化石。其實有些時候,失去所留下的一切都是生痕,也有些時候,空無比存在本身更容易留在我們心頭。

《大地之下》,頁 98

對於中文讀者如我,也許無法察覺到商籟體行走的韻律,但是三段主述結構,佐之以明暗閃爍的地上地下穿越,時空如幻似夢,閱讀過程有如聽完一曲在鬆緊、簡繁、動靜上皆有對比與拉鋸的交響曲,十分享受,這是可以感受得到的。在我有限的閱讀經驗裡,可以這麼說:如此這般在散文中能有如此「時間之技藝」全面調控能力的,在麥可法倫之外,暫時沒有第二人。

當代地圖

《大地之下》於 2019 年上市之際,出版書商與英語世界評論者都看重它對當今世界的警世意義:隨著地球暖化,許多地下事物浮上地表;滾動時光流轉,被掩埋的黑暗殺戮重見天日;要經濟更多成長,大企業有各種像地底抽取的新計畫。麥克法倫指出:自然學者愛德華.威爾森(E. O. Wilson)所說的「孤寂年代」(The Age of Loneliness)即將到來,人類大量消耗超過我們需要的事物,最終地球將被掏空,僅餘回聲,因此,他呼籲一種燃燒自己小宇宙的入世淑世行動方案,作為對深度時間的積極回應。

但身為中文讀者如我,卻更著迷他的文字抒情世界裡,藉著自然地景的描摹,對東方讀者的內在身體自性,作出啟蒙與開光的那種現象學作用,也許我們都先得讓身體連接上周遭的萬物,讓情感的脈衝電光石火重整起對世界全然新鮮的認識,如此,「人類世」往「資本世」(Capitalocene)的荒謬轉折才不會僅是抽象的道德訓斥,而能成為生命真理。譬如《荒野之境》裡對當代地圖的批評,比任何政治經濟學的析理都更吸引著我:

道路地圖,它無視於達特摩爾荒原上的迷霧,它像牛奶一般黏稠、流動,以及蘭諾克的黑泥炭,它是如此接近流體,幾小時內就能把人的腳印抹掉。它不知道蒼鷹栖息在黑峰山的森林,也不知道雀鷹在劍橋郡的獵食路線。

我也是在《荒野之境》的最末一章,才對麥克法倫的書房有著驚鴻一瞥。那時他剛剛完成為寫作整本書的全部旅行,在書房裡靜靜整理思緒,他把最後一趟旅程拾起的一塊石頭——帶著雲母斑點的卵形淡色花崗石,是一位創造荒野朋友的遺物——排入先前蒐集的幾顆在地石頭,先是以發現它們的地點,排成一張地圖,排著排著,麥克法倫發現他開始用時間序排了起來:寒武紀、奧陶紀、志留紀、泥盆紀、二疊紀、侏羅紀……,接著他抬頭看看,書架上還有一些別的紀念物,靜止在這浩大的時間之流中:猛禽的羽毛、木刻的海豚、帶缺口的蛾螺、風乾的柔荑花。

這大概是《大地之下》本書的最早發源之處了。

本文轉載自《大地之下》,2 月由大家出版社出版。