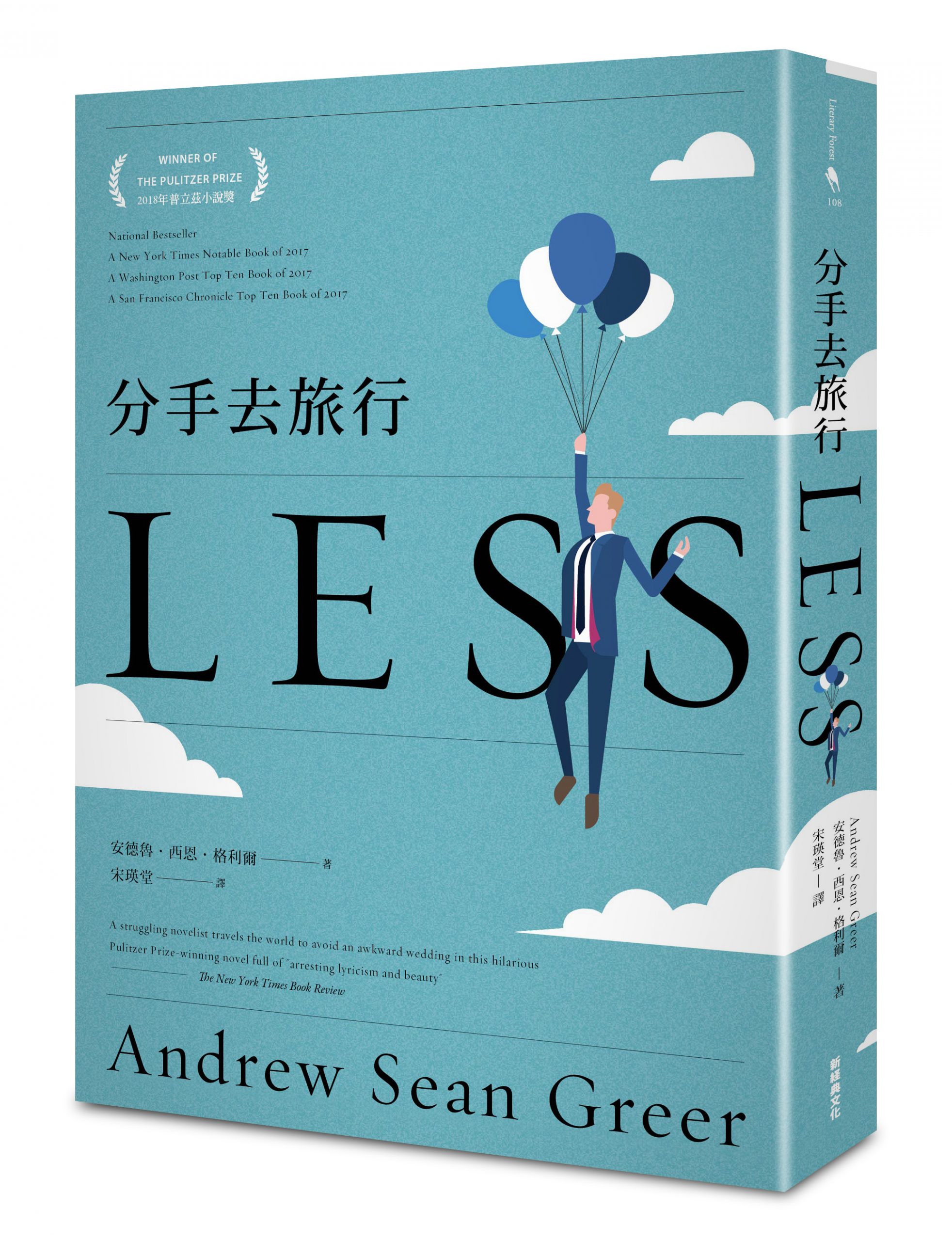

先是一位作家,才是一名同志 ——《分手去旅行》

安德魯・西恩・格利爾

新經典文化

平裝 / 312 頁

NTD $360

依據司法院釋字第七四八號解釋,台灣的同性婚姻在 5 月 24 日合法化。即便它帶起的爭議仍未止歇,對於支持方而言,目前不是最理想而只是妥協後尚可接受的版本;於反對方而言,同性婚姻帶來的衝擊可能才正要挑動他們的神經。這個議題仍在持續,並非走到了終點;然而,不可諱言的是,無論結果將是如何,但就一個議題、一個社會運動來說,在幾十年的努力後能獲得這樣實質的成果,確實是里程碑了。尤其,並不是所有議題、所有社會運動,或所有社會少數族群,都能走到這一步,就此而言,同志運動確實是處於相對主流、相對優位之上。

不過,也就是在如今這樣的背景之下,不免要讓人反思同志文學、文藝,還有什麼意義——這當然不是說同志文學或文藝已經沒有意義,而是,誠如紀大偉《同志文學史:台灣的發明》所論述,若(過去的)同志文學史是一種「公眾歷史」、是「非主流的『在野』歷史,站在主流『在朝』歷史的對立面」、是「『由下而上』發揮的抵抗力」。

那麼,在同志族群獲得國家機器與法律保障、愈漸平等之際,未來,同志文學還能發揮同樣的抵抗力嗎?

確實,這可能是一種杞人憂天的假設,縱令同志族群逐漸獲得平等,並不意味就此成為「主流」,也終究不可能是社會的「多數」,同性婚姻更不會是同志運動和性別運動的終點。只是,同志文學本來就不只是文學而已,它既然與現實處境息息相關,則現實處境一旦改變,即使不會令它完全失去意義,卻勢必促使它做出反省與改變。用一個更白話的講法來說:過去的同志文學,讓人看見生活在暗處的同志,其感情、壓抑、思想與生態,那麼當同志不再需要透過文學(或其他方式)而能直接被大眾與社會看見,同志文學還要、還能寫什麼?

如果同志和一般人一樣,那特別標舉「同志文學」又能產生什麼意義?在閱讀《分手去旅行》時,心中的探照燈竟時時從國外回照本地,上述這些疑問一一浮現,卻也彷彿隨即獲得解答(或說,一種解答的態度)——懸置它,存而不論。

《分手去旅行》是一部(加上括號:關於同志的)愛情喜劇小說。男主角亞瑟・勒思即將步入知天命之年,卻是一位二流作家,寫作高不成低不就,又碰上前男友即將結婚,面臨這來勢洶洶的窘境,他決定參與那些來自世界各地、二流乃至三流的文學場合邀約,以旅行來逃避各種狼狽與失敗;不過,正因為這是一部喜劇,所以在逃避的過程裡,只會面臨更多狼狽與失敗。就敘事而言,最好看的部分在於那些舉重若輕的諷刺與高明的幽默,特別是對既有同志文學境貌的挖苦,以及人物之間的對話,例如,男主角勒思將過往戀情的經驗改寫成小說,卻遭到出版社婉拒出版;轉而和文學經紀人討論,經紀人說:「太強說愁了、太深刻了⋯⋯這種城市漫遊的主題,這種人生中的一日剪影,我曉得作家們都很喜歡寫,不過我認為,要讀者同情這個姓斯威夫特的傢伙滿難的。拜託,我認識的人當中,沒有一個日子過得比他爽。」重點在於男主角回應的問句:「同志味太重了嗎?」這一問一答之間,第一層諷刺的擬仿經典(《尤里西斯》)的呆板與無趣,第二層諷刺作家的中產階級性,第三層則諷刺同志生活樣板與同志文學的中產階級性。

一如我在前面提及的,如今這個時代,確實好像沒有哪個邊緣的族群能夠過得比同志爽。除此之外,後面的故事情節中也反諷了同志文學的研究、教學與傳播。另一位成功的同志作家告訴勒思,他的作品始終得不到同志圈媒體青睞的原因是:「我們的職責是呈現圈內美好的一面。可是,在你的書裡面,你把角色寫成吃盡苦頭卻得不到回報。要不是我認識你,我會以為你是共和黨人。」換言之,這裡諷刺了在同志驕傲的政治正確風潮下,文學也只能呈現那些值得驕傲的面向,若不如此,則就將被批評成所謂開放進步的對立面。

小說中也觸及許多更貼近當前的同志議題,諸如「同妻」,即和男同志結婚的女性,將會怎樣或是該如何面對婚姻伴侶關係與家庭;此外更重要的,則是「老年同志」的議題:絕大部分同志膝下無子女養老與陪伴,其該如何面對生活中的種種壓力與孤獨感?這是外在的問題;並且,年老也帶來色衰與性慾消退,這對於過往經常將強調肉體與性愛作為顯性形象的同志族群而言(並竟同「性」「戀」最大的差異與特徵就在於其「性」與其「戀」),勢必也將經歷一陣內在自我認知與認同的調適。

更甚,小說中也花了不少筆墨去探討婚姻與伴侶關係的意義。交往或結婚,一定要天長地久嗎?人們眼中的「模範情侶」,又代表什麼?小說裡,勒思和一位與前任交往二十年後卻突然分手的男同志,有下面的對話;後者說的話,都令人深思,尤其是對於同性婚姻合法化的台灣同志族群而言。

「⋯⋯我想說的是,我們的婚姻很成功。二十年的喜悅、扶持、友誼,算是成功。任何事情能和任何人維持二十年,都算成功。如果有樂團一合作就是二十年,那算奇蹟。如果有喜劇兩人組合作二十年,可喜可賀。今晚的美景如果只維持一個鐘頭就結束,就算失敗嗎?太陽照耀十億年然後黯淡,算失敗嗎?不算,太陽是他媽的太陽。婚姻為什麼不能相提並論?以人性來說,兩個人不適合被終生綁死。連體嬰是悲劇。牽手二十年,最後歡樂開車遠行一趟,嗯,還不賴嘛。我們見好就收吧。」

「你不能這樣,路易斯。你倆是路易斯與克拉克。媽的,路易斯與克拉克啊,路易斯。男同志愛情能不能天長地久,我以你們為指標啊。」

「哎唷,亞瑟。我們天長地久了啊。二十年夠久了!而且這事跟你沒關係。」

不過,即使有這麼多「同志議題」,小說的開頭,卻是先將亞瑟・勒思描繪成一位作家;也就是說,在讀者的認知裡,他先是一位作家,才是一名同志,而整部小說的調度也是如此:勒思並未因為同志身分,而被框限在同志社群當中。這和過往典型的同志文學正巧相反。畢竟,當同志相關的文學還被期待要肩負社會性的功能與意義,那麼「同志」這件事,則理所當然總會被放在第一順位,也似乎總得要給出什麼解答,或至少得揭露某些重要的真相才行。

然而《分手去旅行》的處理,就如前面段落我所提及的,關於同志文學的下一步:「懸置它,存而不論」,或者說,把這一切責任重擔,都放到第二順位。那並不是指視而不見。只因為擁有同志的這個身分,所有的經驗就都會因此而有不同於主流的殊異性,不必因堅持保留抵抗性而刻意站在主流的對立面。這一方面是平權的進展,一方面也預示了一個可能的進向。回過頭來,台灣的社會或多或少也朝著這個方向前進,而台灣的同志文學,亦可以此為參照。