若非疫情之故,雲集世上最頂尖運動員的夏日盛會,應該才剛於東京落幕。時光倒流至半世紀前,當世界的目光隨著那些運動員一起踏足東京,他們會發現一個憑藉設計脫胎重生的超現代大都會

今年夏天,東京奧林匹克運動會原應如火如荼展開,全球頂尖的賽跑、跳高、投擲、舉重運動員,以及首度入賽的滑板運動員,本都會雲集於這個世上人口密度最高的城市。希望西蒙‧拜爾斯(Simone Biles,美國體操選手)的粉絲團原諒我,但原本最令我興奮的是手球比賽。

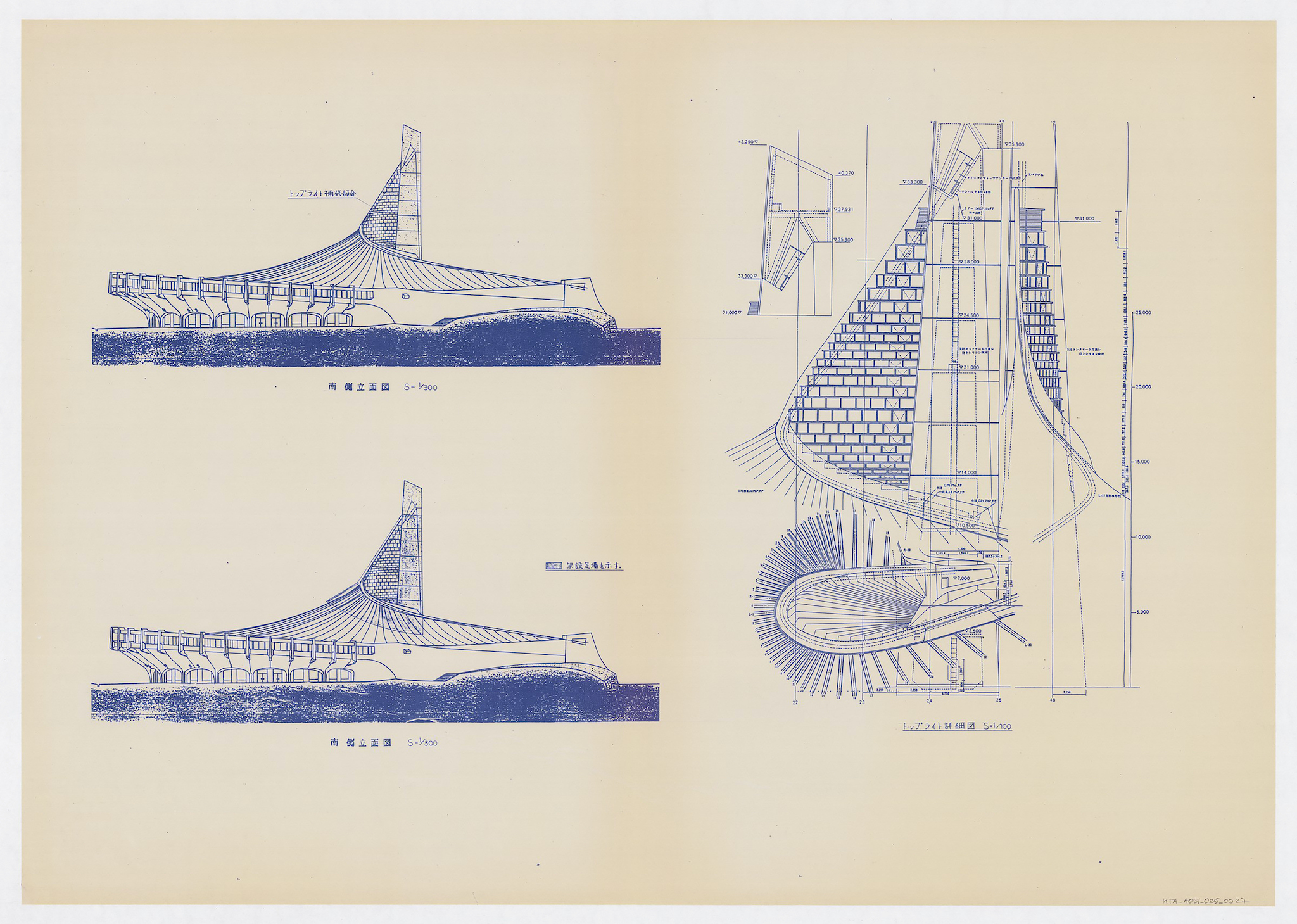

我期待的不是手球這個運動本身,而是其比賽場館:國立代代木競技場舉行,丹下健三設計的日本現代建築里程碑。這座場館標誌性的巨大斜屋頂由兩個懸鏈結構組成——鋼索牽繫在水泥樑柱間,宛如一座吊橋,而垂直的肋拱則從這些軸線向下延伸到地面。

多年以前,我騎著腳踏車穿越代代木公園,還記得我在這座體育館的焊接屋頂板前突然停下,驚嘆於它的鋼製頂篷。儘管落成至今已逾半個世紀,但它可能仍是 2020 年奧運會最迷人的一座場館。

全球大流行疫病迫使奧運首度延期:名稱不變的 2020 年東京奧運,將改於 2021 年 7 月舉行(若真能舉行的話)。不過在東京都內,四處都是另一屆奧運的遺產:1964 年的夏季奧運會,替東京從飽受戰火摧殘的廢墟到一座超現代大都會的二十年轉型,劃下了圓滿句點。(實際上,那屆「夏季」奧運是辦在秋天;主辦單位認為比起熱汗淋漓的七月,十月的東京會是較明智的選擇。)那是東京首次主辦的奧運,對戰後的民主日本而言是初試啼聲的舞台,不僅藉由體育活動,也透過設計,向世界重新介紹自己。

改變一座城市、一個國家

籌備工作讓東京成了一個以全市為規模的建築工地。作家羅伯特‧懷丁(Robert Whiting)曾於 1962 年與美國空軍一同駐紮東京,他形容打樁機和電鑽簡直是「難以忍受的五感攻擊」。行人慣於戴上口罩和耳塞,上班族則在被塑膠防塵布裹住的酒吧裡暢飲。不出幾年,日本便會成為世界第二大經濟體,而 1964 年的奧運會,就是一場經濟復甦與重拾光榮的盛會。

路面電車漸去,高速公路湧現。東京擁有了新的下水道系統、一座新港口、二條新地下鐵路線,以及嚴重的污染。貧民窟和其居民遭無情地清除,好為新建築騰出空間,其中某些建築十分宏偉——比如谷口吉郎(就是設計紐約 MoMA 新館的谷口吉生之父)於 1962 年設計、做工精細的大倉飯店——而大部分的建築則波瀾不驚。就在奧運開幕式前一週,新幹線(或叫子彈列車)首次穿梭於東京和大阪之間。一場奧運會如此深刻地改變一座城市和一個國家的景況,要到 2008 年奧運會在蓬勃發展的北京開幕時,才再次出現。

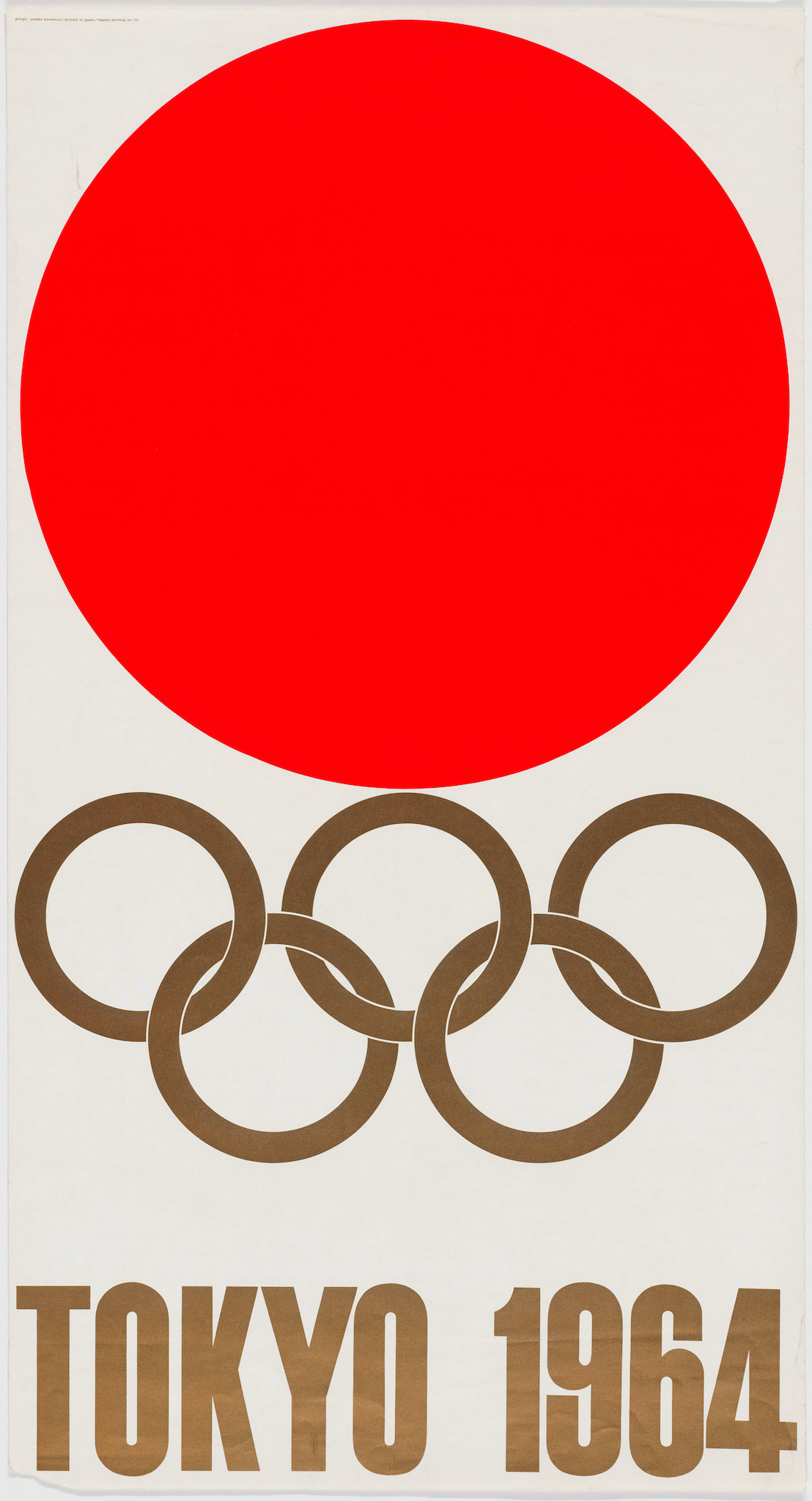

東京早前就曾獲得一次奧運主辦權——接棒 1936 年納粹主辦的柏林奧運,最後(因二戰)被取消的 1940 年奧運。因此,1964 年奧運會的建築師和設計師們,必須滿足一個明確的意識形態目標:要展示一個和平主義、朝向黎明的新日本,並大舉拋開古典日本美學或傳統國家意象。沒有富士山,沒有櫻花,沒有書法——任何關於民族自豪感的表述,都須盡可能與舊時的帝國軍國主義切割。

操刀 1964 年東奧主視覺的,是時任日本平面設計家協會會長龜倉雄策,他在東京新建築與工業美術學院(新建築工芸学院)就讀時,從那些包浩斯出身的教授們身上,汲取了現代設計的養分。彼時,奧運海報歷來多是以具體形象表現,通常是明確的希臘羅馬圖像,龜倉雄策卻反將東京的野心濃縮為最簡單的象徵:五個相扣的金色圓環,上頭是一個巨大的紅色圓盤,代表著那初升之日。

龜倉的海報斷然摒棄了西方期待的「異國風情」東方形象,轉而追求堅硬簡潔的現代性。不僅如此,它更令人驚豔地重啟了(在盟總時期(註1)早年幾近遭禁的)日本國旗,作為一個民主國家的象徵。同樣大膽的美學風格也體現在龜倉設計的第二張奧運海報上(且就 1964 年而論,那技術實在令人敬畏):一張運動員在黑色背景前拍下的滿版瞬間(split-second)照片。

主要儀式和賽事在一個平凡無奇的體育館舉行,後來這個體育館也被拆除了。而在世田谷區的駒澤奧林匹克公園,一座外型如同 50 公尺高水泥樹、由蘆原義信設計的管制塔則屹立至今,雖然它那野獸派的坦直風格,已因遭長年洗刷的白漆而柔和下來。

然而,真正以鋼筋水泥具體表達出龜倉等設計師在紙上所做的,是在代代木那座較小的場館,設計者是丹下健三——這位建築師接下來還會蓋起高聳的東京都廳舍,及蘇菲亞‧柯波拉(Sofia Coppola)認證的東京柏悅酒店(Park Hyatt Tokyo)(註2)。

1964 年,游泳、跳水與籃球賽事選在代代木競技場舉辦,將筋肉與活力合而為一,比任何活動都更響亮地宣告了日本的復興、甚或重生。

從外觀看,它就像對切後又錯接在一起的兩半,以鋼筋與水泥呈現出來,但這棟建物真正的創新之處是其屋頂。它的張力延展結構,進一步詮釋了埃羅‧沙里寧(Eero Saarinen)當時甫完工的耶魯大學冰上曲棍球館、甚至是他偶像勒‧柯比意(Le Corbusier)替 1958 年布魯塞爾世界博覽會設計的飛利浦館。

更不為人知的是,這座體育館與丹下最意義非凡的一件作品相呼應:廣島和平紀念公園的拱形紀念碑(原爆死歿者慰靈碑),另一座以鋼筋混凝土打造的曲形建物。丹下的拱形水泥,在廣島成了埋葬日本至暗時刻的陵墓;在東京,它則環繞著一個新國家生活的慶典。(而廣島的遺緒也瀰漫該屆奧運開幕式:於 1945 年 8 月 6 日,也就是第一顆原子彈墜落地表那天出生的短跑運動員阪井義則,點燃了奧運聖火。)

現代性,一種嶄新的時代意識

1964 年奧運,是透過全球首顆商用同步衛星,首次向全世界轉播的一屆,而家戶消費力不斷增加的日本家庭甚至能收看彩色的奧運會。儘管如此,該年東奧最歷久彌新的畫面,仍是出現在電影院裡——在市川崑執導、長達三個小時的紀錄片《東京奧林匹克》(Tokyo Olympiad)中。

該片以寬幅的「新藝綜合體」格式(CinemaScope,福斯於 1950 年代推出的弧形寬螢幕系統)、新奇的長焦望遠鏡頭,與飽和的色彩拍攝而成,是有史以來最偉大的奧運電影。

不同於蘭妮.萊芬斯坦(Leni Riefenstahl)在《奧林匹亞》中以希臘諸神扮相的雅利安運動員為柏林奧運紀錄揭開序幕,《東京奧林匹亞》從一開頭就讓我們置身現代性之中:一顆熾白的太陽高掛紅色天空——一面顏色對調的日本國旗——然後鏡頭跳切(smash cut)至一顆砸進塔樓的鐵球。建築物表面坍塌化為粉末,推土機移走碎石。我們看到霧中的代代木競技場,然後是聖火傳遞,再接著是為一睹抵達成田機場的年輕外國人而相互推擠的人群。在體育館內,望遠鏡頭讓市川崑得以拍攝到短跑選手的汗珠、游泳選手身上的雞皮疙瘩等令人驚豔的特寫,但他也同樣頻繁地拍攝那些近乎抽象的鏡頭,讓畫面中的劍擊選手與自行車手逐漸模糊成一條條色塊。

《東京奧林匹亞》中有冠軍和破紀錄者,但是他們和最後一名的選手共享入鏡時間。奪金賽穿插著一些被忽略的細節,如服務生清掃三級跳遠跑道,或是鉛球比賽工作人員推走鉛球。當時日本奧委會不喜歡這部電影,並委拍了另外一部;民族主義者稱此片不愛國,或甚至比不愛國更糟。但市川崑將民族抱負昇華為抽象形式之舉,乃是 1964 年奧運的獨特標記,而《東京奧林匹亞》也一舉成為日本國內史上最賣座電影,位居影史冠軍寶座近四十年之久(2001 年才被《神隱少女》打破)。

無論 2021 年是否如期舉辦,眼前這屆東京奧運的文化影響,肯定比上一屆來得靜默。2020 年東京奧運的第一個 Logo 因涉嫌抄襲遭撤。第一座體育場命運相同,薩哈‧哈帝(Zaha Hadid)的原設計遭棄,取而代之的是隈研吾更清澈幽靜、也更經濟實惠的木造體育館。

若說丹下的鋼筋水泥表述著日本 1964 年的雄心壯志,如今的天然建材則是指向一個對未來的展望,這一個未來所面臨的不僅是經濟挑戰,生態挑戰也同等艱鉅。但在孩提時曾親臨現場觀看 1964 年東京奧運的隈研吾,將丹下的體育館視為觸發他建築生涯的火種。「丹下像個魔術師般處理自然光源,」兩年前接受《紐約時報》採訪時,隈研吾回憶起童年初見代代木競技場的時刻。「從那天起,我就想成為一名建築師。」

註1:指由美國為首的同盟國在日本實施軍事佔領的時期,自日本於 1945 年 9 月 2 日投降後開始,1952 年 4 月 28 日《舊金山和約》生效後結束。

註2:蘇菲亞‧柯波拉執導的《愛情,不用翻譯》裡,東京柏悅酒店為重要場景。