那些「足以成為普通的新奇」

現代社會專業分工細膩,不需要像人類學者飄洋過海蹲點在遙遠的國度,單單在國境之內跨個產業就足夠感受到「文化衝擊」(cultural shock),從此過去視為當然的事物不再天經地義,但弔詭地愈是融入「新文化」,原初的自我認同反而更加敏感,有了對比,原本普通的變得新奇,這才意識到「我原來這麼不正常啊!」三年前我從中研院社會學所跨界到實踐大學工業產品設計系(簡稱實踐工設),從專注抽象學問的政府研究機構一步跳到「斜對角」強調動手實作的私大設計學院,從分析群體的社會學踏入物件創作「一個一個來」的工業設計,兩個知識社群間風格移動的距離不可謂不大。

剛開始設計圈朋友初見面,他們總先誇實踐工設「有膽識」聘用社會學者,但我很快意會到那應該只是客套話,因為通常對方會接著問:「社會學者在工業設計系是要教什麼啊?」顯然聘與不聘跟「魄力」無關,社會學在台灣的設計圈裡仍是不知「有啥路用」的異類啊!在實踐開課的第一年,《自由時報》出現一則標題是〈新趨勢:實踐工設請社會學老師上設計〉的報導,這標題在國外會被當成舊聞,我自己短短幾年內就認識不少在英國、芬蘭、德國、荷蘭著名設計學院擔任教職的社會學同行,但在國內三年過後回頭看,可以確定是後繼無力的虛張聲勢。

有趣的是,相較之下就算不懂心理學,設計系的師生大多直覺認定心理學與己息息相關。這想法不難理解,畢竟設計物件不管大小軟硬,總是要給人用的,而不是藝術家孤芳自賞,人們對設計師千辛萬苦設計出來的產品有沒有好感,東西能不能輕鬆上手。更重要的,能不能激發內在的購買慾,都跟消費者「心裡頭」的動機、情緒、認知、記憶⋯⋯有關,這些不是心理學不然還會是什麼?講起來,社會學學者跑到設計系攪和確實還欠一點解釋。

不過,我拿外人的疑惑請問同事,得到的回應是一臉狐疑的「這還需要什麼解釋?」連我都出乎意料。講到底,實踐工設作為台灣極少數從「人文學院」誕生的設計系所,多年前聘了專任心理學家還覺得不夠,對於「人文」魅趣橫生的複雜景致有更開放的理解,或許解釋了這個落差。我這社會學者「滲透」到設計學院跟跨領域的夥伴們一起培育台灣未來更好的設計師,如果問我這幾年在「部落」裡蹲點參與觀察的最深感受,我想應該是設計文化裡「新奇」(novelty)占據的軸心位置。把這個「業界祕密」講得最淺顯直白的就屬深澤直人(Naoto Fukasawa)與莫里斯(Jasper Morrison)了:

設計師們一般都不想設計出「尋常」的東西(the ordinary),如果要說他們有活在怎樣的恐懼中,那就是聽到人家說他們的設計「沒什麼特別之處」(“nothing special”)。

是的,就跟一句「非比尋常」便能把設計師快樂地捧上天,你也可以用「毫無特色」(加一點漠然的眼光)輕易激怒尤其年輕的設計師,甚至直接送他/她們下地獄。為什麼?這跟設計「面向未來」的本質有關,設計的目標永遠是在「創造出到目前為止還沒有在世上出現過的事物」。設計一個早就「已經存在的東西」是一個自我矛盾的設計反命題,設計師的工作無非是透過構思、草圖、模測、量產「讓」一個未來的可能「得以」實現(let things happen),不管那是一個杯子、一張海報、一棟建築、還是一個體驗。

聽起來很讓人興奮,但卻是設計師形影不離的存在焦慮。「每個嶄新的一天」到了日暮之際最終證明只是重複熟悉的過去,就像《傳道書》所言「太陽底下沒有新鮮事」,世上大同小異、不足為奇的微小差異充斥,真正夠稱得上「新奇」(novelty)的事物極為有限,「沒什麼特別」是所有上進設計師的夢魘,一次過得了關,下次不會那麼幸運。設計師是上帝之後的「造物者」,週末無休仍舊加班為「下一個新事物」接生。為了消解這龐大「證明創意」的不安焦慮,以環繞著看待與處置「個案」的方式,形成了設計特殊的「部落文化」。從設計大師到設計學院的菜鳥,設計師們靠「談 CASE」、「接 CASE」而存活,他們經手參與的「個案」構成了「作品集」(portofolio),身不由己、不願提及的作品當然「不具代表性」,不論偉大或者微小,設計師的一生無非在經營由他們經手參與的設計個案所組成,而他們也活在其中,由幾顆新奇耀眼的「主星」帶領撐起有時候被稱為「個人風格」的「星座」。

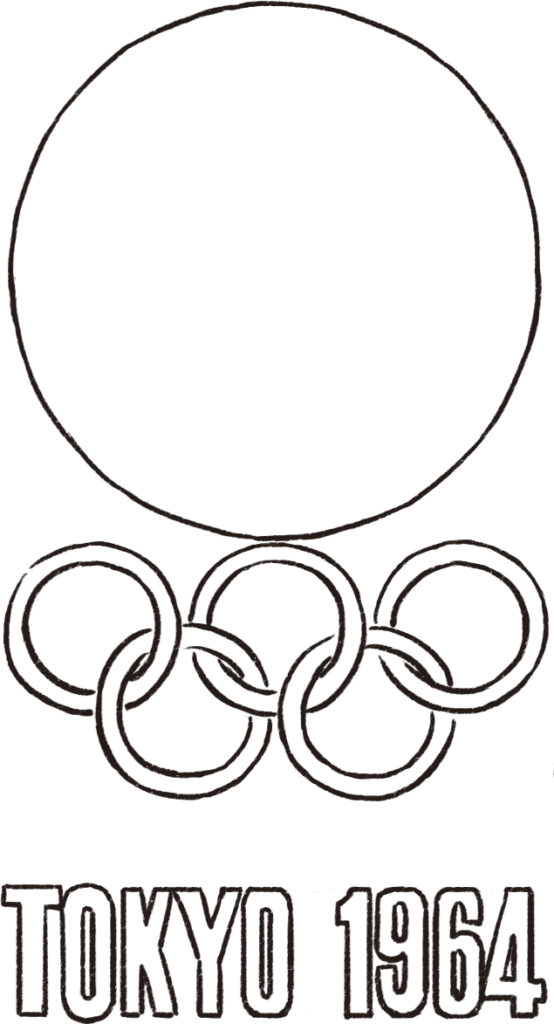

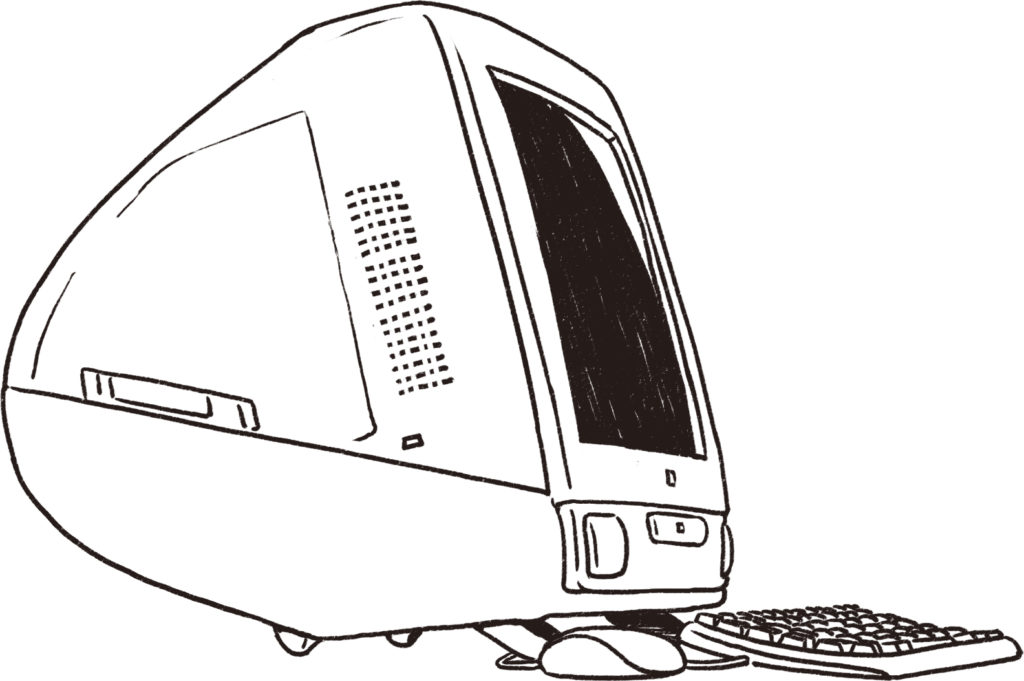

如果上帝之手創造的是自然生態系,那麼滿布夜空人造物的繁星就是一個「物態系」,站在生物鏈頂端的是高等生物君臨天下的設計經典:位於巴黎近郊普瓦西鎮的薩芙伊別墅(Villa Savoye),由柯比意(Le Corbusier)設計,1931 年落成,現代國際主義建築原則的完整體現,至今仍是全球建築愛好者的聖地。1964 年東京奧運的海報,五輪之上日昇再起的紅太陽,龜倉雄策簡潔有力的設計語言,是日本戰後從廢墟中重新站立回返國際舞台的榮光,也是日本設計邁向現代世界的關鍵時刻。1998 年,蘋果設計師喬納森‧埃維(Jonathan Ive)的作品 iMac 3G,包著 bondi blue 透明膠殼的個人電腦迷人問世,標示了 Apple 從此開啟了賈伯斯霸主回返的新時代,建築、平面、產品的宇宙裡這些具有「標誌性」(iconic)特質的少數是夜空中「真正的個案」。

「to seem or to be like」

Icon 一詞,源自希臘文的 eikenai,意思是「to seem or to be like」(看似或相像),它是在我們的凡俗世界裡最接近至高神聖的一種「替代」,所有的設計經典都被「等待啟示」的設計者相信具有脫俗的魅力,接近與凝視它們有可能開啟靈光。維蘭‧傅拉瑟(Flusser)在《事物的形狀:一個設計哲學》(The Shape of Things: a Philosophy of Design)中開門見山就說:「設計是人類的自我欺騙(self-deception)」。他這話的用意並非左翼的道德指責,而是強調設計文化具有「自我指涉」(self-referential)的特質。總部位於德國科隆的 TASCHEN 是一個很好的例子,透過珍藏 TASCHEN 的設計書,經典的價值變得實然可感,按照設計風格、設計史年代,或者設計大師的名號編排,版型大方印刷精美,通常出現在客廳的書架門面,或者咖啡店與樣品屋的牆上。你趨前翻開書的扉頁,放在手心厚實沉重,映入眼簾的是散發明星光芒的作品們,爭奇鬥豔「代表著」曾獨領風騷的秀異手法。TASCHEN 不僅 to seem or to be like「彷彿」客觀地見證 (witness)經典,它實際上直接搬動促成(make possible)「物態系」裡設計物件的地位昇華。

往「物態系」的最低底層看去,小學徒們在設計學院的工廠裡連日熬夜,忙著在「死線」(deadline)來臨前趕出大半在期中評圖時將被檢討「稱不上作品的作品」。在菜鳥與大師之間是廣大幅員的物件世界,布滿著設計師們錯綜複雜的生涯路徑,並非所有的個案都生而平等,作品的創意「含金量」必須通過許多制度的關卡被一一烙印認證,參展經歷、競賽得獎、雜誌報導、圖鑑收錄、客戶清單⋯⋯每一個項目都帶有細膩且分「秀異」與「庸俗」的層級,被國際頂尖獎項「提及」(honoralbe mention)的榮耀遠比菜市場競賽獲得的冠軍獎杯更能打開往上一層市場移動的升級機會。如果你仔細觀察高手參與遊戲的玩法,就會發現拿捏「普通」跟「新奇」的辯證分寸藏著許多「眉角」。

埃維的果凍電腦 iMac G3 是個很好的例子,我的日本工業設計師好友跟我斬釘截鐵地保證,這樣的設計絕對不可能在日本出現,即便他的閱歷豐富,我還是請教了更多的日本設計師印證,他們都高度有默契地給了我「再明顯不過」的一致理由:iMac 浪費了太多機殼內的空間,在以精密巧妙地壓縮眾多零件與機能到狹窄空間內為設計真本領的日本文化中,如果連這「基本設計 sense 都沒有」的設計師竟然還敢用透明外殼刻意裸露自己的設計「無能」,甚至會讓同儕感覺到道德上的「無恥」。換言之,這些設計老鳥都清楚,只有合乎市場定義新奇的「普通」潛規矩才會被認可為「新奇」,菜鳥耗神費力「過度新奇」結果只會快速滅頂。

我在實踐工設負責大學部與研究所「設計個案研討」的課程,我跟學生他們通過「觀看個案」享受社會學與設計難得的交流對話。而我許多田野跨界的「文化衝擊」來自於準備教授這門課的經驗。精神醫學佛洛伊德的小漢斯(Little Hans)、人類學馬林諾斯基的超布連島、生態學達爾文的加拉巴哥象龜、史學家查爾斯提利的法國范地(Vendee),我在「外頭」所理解到的「經典個案」突破了我們既有「看世界的框架」;或者哈佛商學院個案的推敲、英美法庭判例的辯證、病毒案例的醫學突破、科學辦案的犯罪深究、兵棋推演的戰役模擬,這些個案研究的應用邏輯也是如此。相較於量化研究對少數模型變數的變異量操作,「個案研究」雖然凝視的對象數量有限,但正因為它們是複雜糾結又豐富統合的整體,「一粒沙一世界」為文明提供了打開「新視野」的探測線頭。

「失去純真」

設計的「新奇國度」根本是由恆河沙石的個案們所搭建起來的文化,但單純將「設計個案」看成凝視尋求創意啟發的靈感通路,對「普通」避之唯恐不及,生怕看多壞了設計師的「美學品味」,莫里斯認為無視於「普通」已經是設計文化的危機,年輕的設計師們跟作為他們專業前身的工藝職人日漸疏離,他憂心警告:「失去純真」(Loss of innocence),這也是他跟深澤直人於 2007 年的那場策展 《超級普通: 感受尋常的美妙》(Super Normal: Sensations of the Ordinary)所想要傳遞的重要訊息。

官政能老師是創立實踐工設系、開啟台灣人文設計教育的前輩,是我在校園日常裡對話設計、肯定教育價值的熱情好友。我在開課前特地向他請益「設計個案」的教學法,他回憶起自己當年在普列特藝術學院(Pratt Institute)求學時的經驗。當時兩位老師用完全不同的方式運用個案在課程中,設計史的老師羅列各種建築樣式、美術運動,與設計風格在不同國家、時期的代表性個案,同學們學習辨識這些設計個案在設計史中承先啟後的特質與意義,這也是我們最常看到透過「經典」喚起設計專業認同的歷史敘事。另外一門課,對官政能而言更加有趣,那位老師每一堂課都用成百上千的個案投影片,讓學生密集不斷地暴露在個案的的視覺轟炸,目的是讓學生習慣從材質、色彩、手法、形體、構造、機構、功能、語意等各種面向,描述並拆解一個個設計物件的構成,讓「設計語言」逐漸熟悉上身。

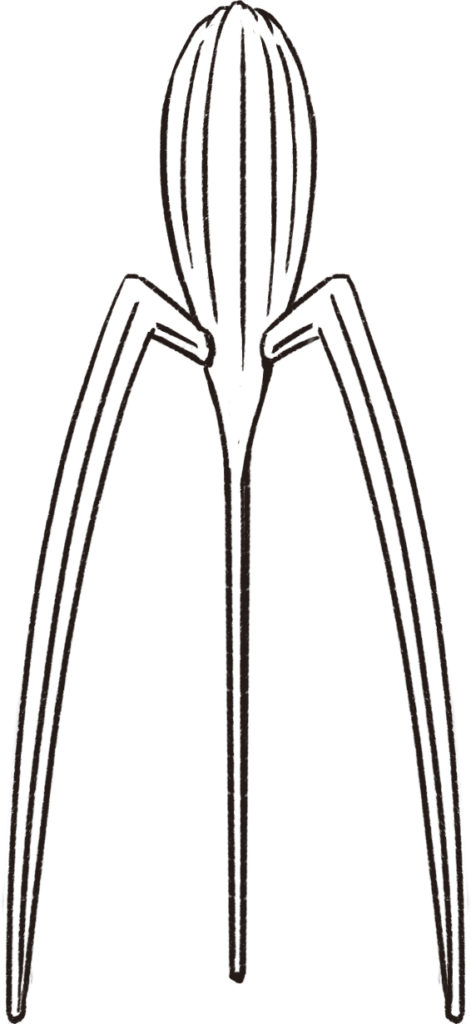

追求「新奇」毫無疑問是設計的本質,深澤與莫里斯都不會反對,站在「藝術」與「工程」交叉口上,自由的心靈確實是設計不可或缺的原動力,我一直很欣賞官政能主張的「一個人的創作性」,強調設計教育最終還是要回到「創作的個體」所持有的豐沛熱情與纖細感性。「經典」的背後預藏著天才的創意靈光,凝視這些個性耀眼奪目的偉大經典,理解它們背後的創作故事,為「解碼」天才的創意提供了「逆向工程」的想像線索。設計系學生最喜歡提及的少數作品,飛利浦‧史塔克(Philip Stark)的外星人檸檬榨汁機「Juicy Salif」,是證明「設計師」代表脫俗出眾、創意自由的象徵。它超乎尋常的「話題外型」以及擺明「非實用」的灑脫,跟「普通」毫不妥協強烈對比,也是設計圈提點大眾設計專業不可小覷,可以「點石成金」的創意案例。

但總愛強調「見樹又見林」的社會學家我,更希望學生能用「新奇」與「普通」的雙眼看世界。是的,「真正的新奇」確實困難無比,但困難所在真的是捕捉不到那獨一無二的靈感乍現嗎?深澤與莫里斯聯辦《超級普通》展的 2007 年,蘋果推出了徹底改變世界的 iPhone 手機,當年的許多報導對這怪東西充滿狐疑,但幾年後當三星改弦易轍發表一系列神似 iPhone 的新手機,被笑稱「向蘋果致敬」後回應:手機不就一塊玻璃面板,然後總要有個外框、有個順手的下方按鈕,手機不長這樣「還能怎麼樣?」我聞言恍然大悟,「為了新奇而新奇」只是單行道的死胡同,我們應該認真學習的是那些「足以成為普通的新奇」,迴避了「普通」,我們不可能理解「真正的新奇」,那些「超級普通」到甚至連設計師是誰都已不可考的設計個案,比起素人心想「明明貴又不好用」,但如果不讚賞崇拜就會露餡自己「沒有設計素養」的檸檬榨汁機,豈不更值得我們虛心凝視、用心學習?