現工作與生活主要以英國為據點的藝術家張碩尹,近期在台北市立美術館舉辦「Kosmos」個展,主要展出同名錄像作品《Kosmos》與《南冥有鳥、其名為鵬》、《雅克・迪・沃康松的消化鴨 1739》這兩件裝置作品,以及《子非魚,焉知魚之樂》、《斜紋夜蛾》與《棲息地》等幾件以鱘魚、斜紋夜蛾與白線斑蚊培育來發想的作品影像紀錄。

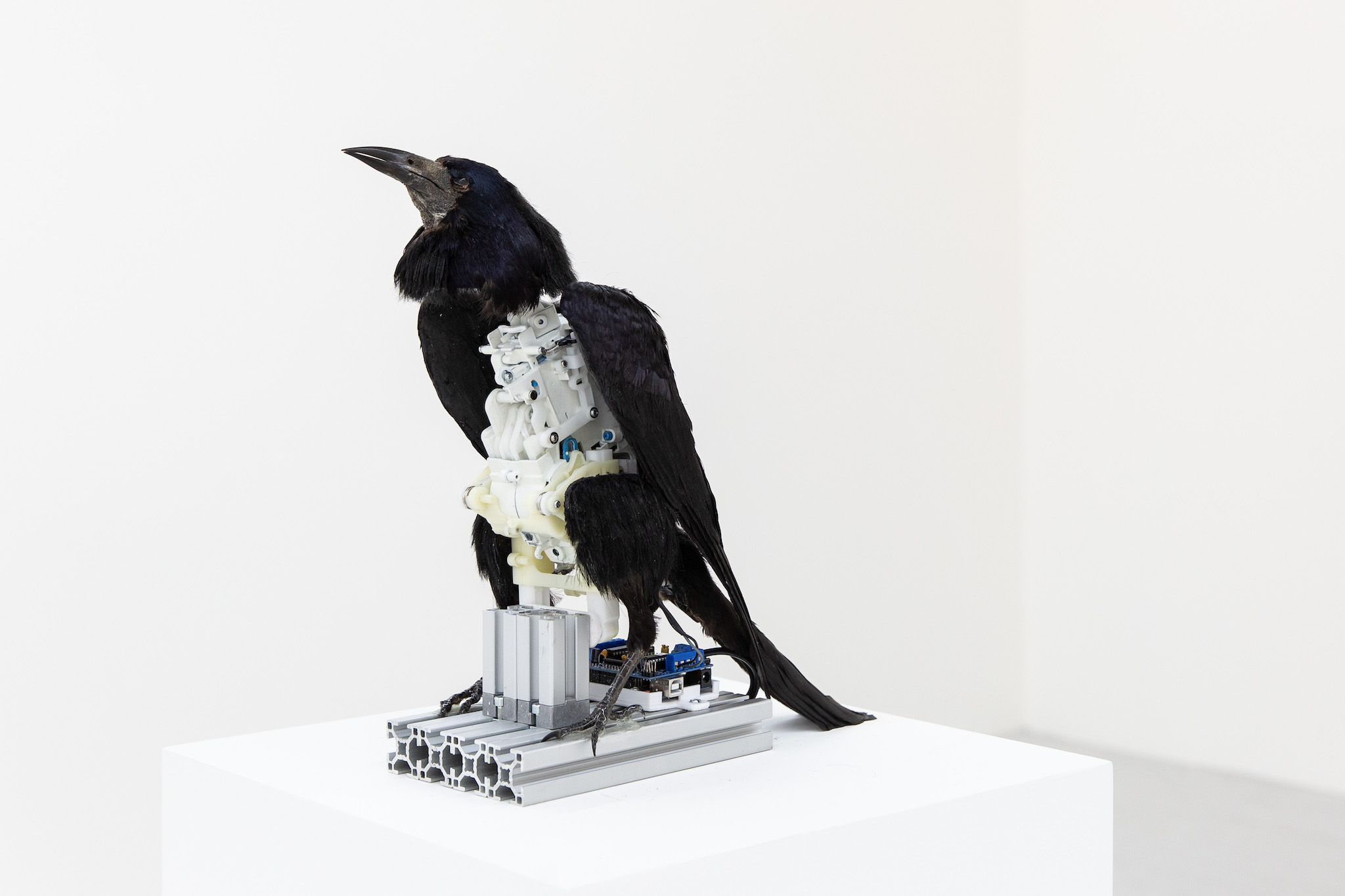

這次個展的作品圍繞著「技術」與「科學」這個軸線加以發展,《南冥有鳥、其名為鵬》將烏鴉標本加上明顯外露的動力機械裝置,在有人接近的時候,烏鴉會搖頭晃動身體並張嘴說話。《雅克・迪・沃康松的消化鴨 1739》則以 18 世紀法國科學家雅克・迪・沃康松(Jacques de Vaucanson)製作的機械鴨為發想藍本,用「機器人」的概念轉換「機械」這個18世紀的概念。此展迫使我們面對這樣的問題:為什麼要在藝術領域中處理技術與科學的問題?藝術的操作與科學思維難道有什麼不一樣嗎?

或許法國哲學家阿蘭・巴迪歐(Alain Badiou)對於當代的診斷是個很好的起點。從哲學的觀點來看,巴迪歐認為 20 世紀整體而言花了很大地力氣在面對「科學」的提問與它所導致的後果。巴迪歐區分了三個不同的發展脈絡,一是相信(自然)科學(註)在社會中典範性位置的盎格魯撒克遜傳統;二是將科學視為形上學裝置並導致虛無主義後果的海德格(Martin Heidegger)傳統;三是精神分析與左翼政治所在意的實踐傳統,主要以佛洛伊德(及其後的拉岡)與馬克思為代表,強調科學概念所預設的主體必須在實踐中才能實現自身。

臨床的自然

從一般人日常生活中對於科學的理解與想像,多半是將科學視為是客觀的、是理性的、是對於事物與世界本質的探索,也就是依循著巴迪歐診斷中的盎格魯撒克遜傳統。在面對這種將科學研究等同於客觀的、世界本質的發現的習慣時,追隨海德格傳統的研究者往往會特別強調,多數人對於「科學」的理解往往是「自然科學式」的。這種科學觀認定「自然(或,世界)」的秩序先於科學研究,所以科學研究的「方法」與科學研究的「對象」兩者並未被區分開來,很大程度上這就導致「科學」成為一種「信仰」。

唐娜・哈洛威(Donna Haraway)清楚地指出了這種對科學的信仰態度將「自然」作為神祕化並封閉起來成為一種不可質疑、甚至是神聖的「本質」。在《猿猴、賽伯格和女人:重新發明自然》書中,她透過爬梳靈長類研究、免疫學研究等不同的學門的建立過程,揭示了被每個學門設立為基礎的「自然」,其實是某種命題性的「假定」,而且往往在學門發展的過程中遇到來自不同案例的挑戰,這些假定可能透過進一步限制對象或補遺、或修正研究方法來回應這些挑戰,與此同時,在發展的過程中,每個學門所謂的「自然」(或者更清楚地說:被學門設立為本質的「對象」)就改變了。

我們或許可以這麼表示:這是一個透過「(科學的)方法」與「(實驗室)技術」所製造出的、「臨床的(clinical)自然」。方法成為保證並形塑自然的框架,技術則是在實踐層面上實現被宣稱為自然的「對象」的媒介。

恰恰是在將「自然與科學」、「對象與方法」兩組差異區分開來的理解下,我們發現張碩尹《子非魚,焉知魚之樂》、《斜紋夜蛾》、《棲息地》這三件與科學家及實驗室合作的作品,都是採借了實驗室所發展出來的方法與技術,將自己放回鱘魚、斜紋夜蛾與白線斑蚊得以產生的小型生態系統,讓藝術家成為改變這三種生物由生到死的生命軌道的重要環節。這些作品基本上遵守實驗室開發出來的科學方法與技術,卻在最基礎的預設上,以「將藝術家包含在內、被藝術家所擾動的自然」取代了「被神祕化的自然」。

機制與表演

「將藝術家包含在內、被藝術家所擾動的自然」之所以重要,就在於這個命題提醒了我們:我們對於自然的建構與認識,無法外於觀察者(也就是被置入小生態的藝術家)位置、及其對於對象建構的影響。「自然」因而不是神學意義下的「創造」,「藝術作品」也非「天才」觀察者才能從事的事業:事物層面上的「創造」與觀察者層面上的「天才」這兩個文藝復興時期以降、科學與藝術所共享的神學預設,不僅在「物質性與精神性」這個軸線上成為「科學/藝術」分野的假定,也在「人性/動物性」上支撐著人類中心的思維方式與對動物的貶抑。

然而,正如我們可以小心區別的:動物與動物性不同。從沃康松的消化鴨,我們可以發現文藝復興時期的動物性在很大的程度上被等於「機械性」,也就是不經過「意識」的自動反應,「刺激-反應」甚至到了 20 世紀還成為行為主義的基本公式,以及人因工程致力的方向。不管是《南冥有鳥、其名為鵬》還是《雅克・迪・沃康松的消化鴨 1739》,張碩尹將外露的動力機械與鳥類標本結合,凸顯了「機制」(mechanism)這個動物性、機械性甚至是人工智慧共享的「人造物」(artifact)基礎。

這種以「人造物」與「機制」為基底的科學所面對的,不再是神祕化的自然,而是在意義層面上讓「對象」與「認知」兩者一起被生產出來、並依賴對方來支撐自身的人造物。換句話說,科學家不再假托神祕化的自然來隱遁自身在意義製造上的決定性,他必須揭露自身的位置來支撐他的命題,而這樣一種「位置揭露」被理解為是「表演性」(performative)的。張碩尹在《Kosmos》中將這樣的表演性追溯到亞歷山大・馮・洪堡(Alexander von Humboldt)這個 19 世紀「全知人」(universal man)的典範,之所以這是「全知者」的「宇宙」(德文:Kosmos),恰恰就是沒有更高的「象徵」或隱藏的「後設」(meta)層次,因而也只能表演著的科學。

作者註:以自然科學為預設的科學。