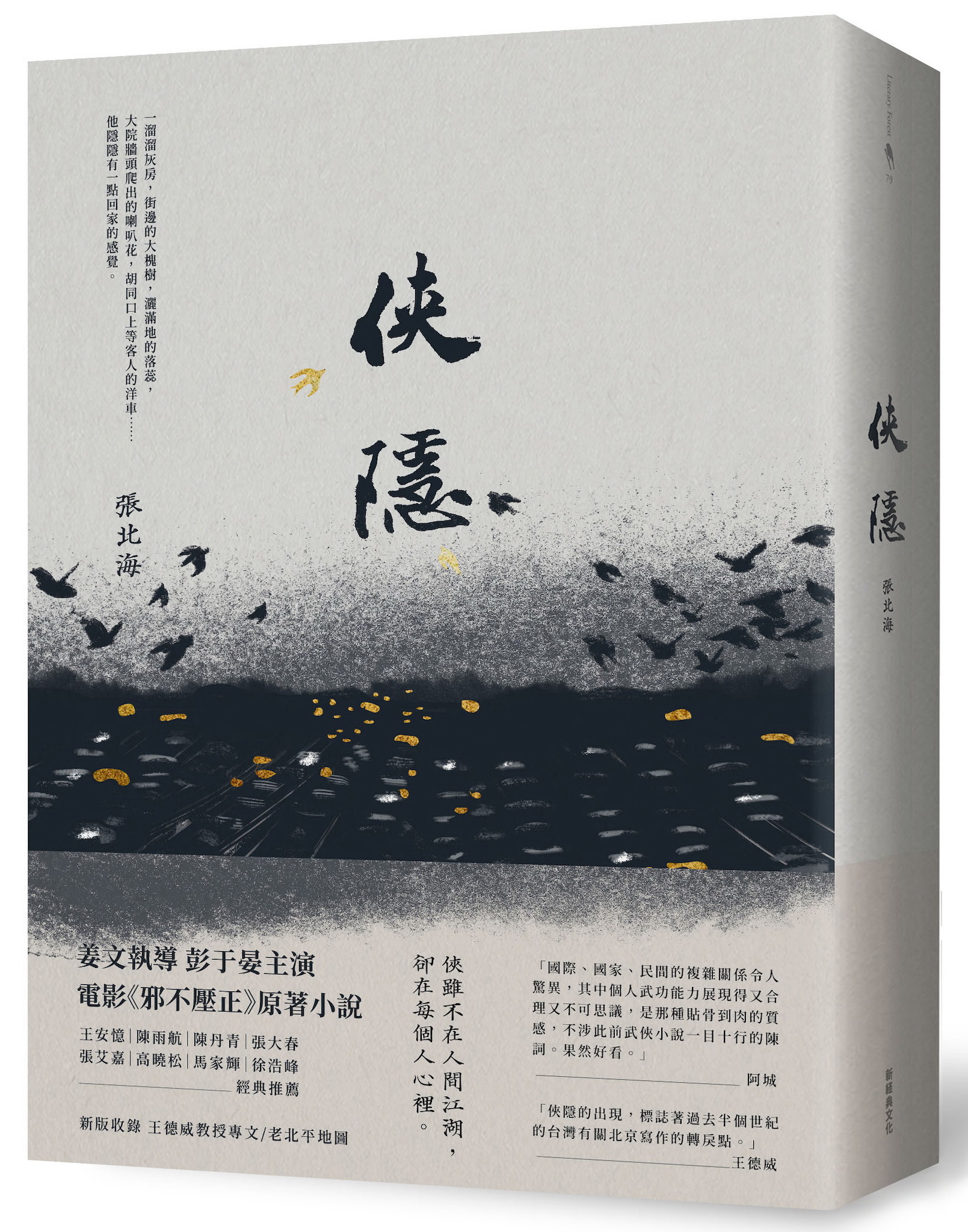

當你明白什麼是幻覺的時候——《俠隱》的北平過客故事

張北海

新經典文化,NTD $480,平裝 / 510頁

(新版 將於 5 月 16 日出版)

因師門血仇被迫離鄉去國的太行派少年李大寒,也因對血仇的執念,在中日戰爭(1937年)前一年自美返抵北平(北京),化名李天然。在無計畫地依賴機運尋訪仇人的過程中,李天然分別與美國人醫師摯友馬凱一家、心懷國運的實業家藍青峰一家、市井底層的溫婉寡婦關巧紅、坦率機靈的美國記者羅便丞等人頻密過從,也周旋於職場上的漢奸主編、豪門小開、歡場名媛間,在各方立場、勢力、信念與道義、情感友誼互相傾軋的詭譎算計與關係變化之際,逐漸迎來不得不面對的,家恨與國仇進入新階段的關鍵時刻⋯⋯

這是長篇小說《俠隱》以悠緩節奏敷衍的復仇故事——復仇之為志,關乎情感、秩序乃至正邪力量的平衡,以對加害者的恨與決裂,來修補、延續被迫中斷的愛——表面情節中,作家張北海先生以小說中的一年時光,自初秋始,至盛夏終,在他少年時光曾親身經歷(並繼而失去)的老北平食衣住行活感的恆定譜調裡,呈現一個時代的終結,也迎向另一個更艱難的時代序章。他並且以迥異於傳統武俠類型的書寫方式,論證也見證了,作為古老中國傳統價值與傳承的「俠」,存續的困難;但那卻是李天然必須背負的身分印記。那麼可有其他出路?江湖之外世界的遊戲規則顯然更森嚴殘酷,江湖中人可還有選擇玩或不玩的條件?

張北海等於一口氣攬下了幾個寫作的難題:武俠類型,童年記憶場景與時代背景的重建,亂世之際的各方動機與勢力傾軋。

當然,複數難題也可能成為更吸引人的絕妙契機:亂世使得回憶與眼前人事風物更彌足珍貴;回憶、經歷的細節,將豐厚類型人物的深度;武俠類型則與亂世不得不面對的大是大非,遷就個人或者集體,充滿深刻的辯證。

從容整合這一切的,正是使復仇故事憑依於相當單純,卻無損小說可讀性的單一主線:找仇人,找到他,解決他,完。只是小說中的主要復仇對象,在大部分篇幅中卻是蹤跡無著且未及發揮的──這明顯逆反了(無論是戰爭或武俠)類型小說的書寫慣例──如此整體觀之,名義上的最終大魔王既乏戲分,我們的主角(們)到底執著、對抗、完成、積累收穫(同時也失去)的,都是些什麼呢?小惡背後更有大惡,身負一身絕藝還是沒轍(這或許是小說家難得讓李天然正式動手過招的緣由之一?),更非一部小說能說完道盡。

那麼,小說家想說的,究竟是什麼?

是「俠」為何隱(但隱了還能行俠、配稱俠嗎)?如何隱?如何不得不隱?自然是有的,但全書最使我有感的,卻非這樣理性清明的思辨,毋寧是對於一種「存在於當下,活著」(吃喝、閒逛、乘涼、走路、看報、交談、為了某件心事躊躇煩惱懊悔、愛憎⋯⋯)的感受與依戀狀態。就算是赴約、竄房頂探敵營動靜,李天然出門前總先安排吃喝,或出了門路上吃喝,會面或任務完了,路上或到家後,還是照樣吃喝(但他並不胖);與女主角的最初交往,也多繫於試衣料、做衣服、拿衣服、補衣服的簡單往返,盡是「接地氣」的描寫。散心就是散心,練功就是練功,沒有目的,沒有足以影響他人與情節的進展,只跟自己對話,也讓自己跟世界靜默對話。

那或也像是多年來素以散文書寫名世的張北海筆下紐約雜事瑣聞中,最讓讀者津津有味感受到不帶功利包袱,「無用地活著」的單純生之喜悅,是亂世尤其難得的小確幸。因此,我們的主角李天然,帶著這份小說家賦予的易感性情,以及實踐復仇使命過程中泰半無所用武之地、只能「看著辦」的處境,就不能不時時分裂地感受到挫折。

體現於李天然身上的,更有張北海文字一向的素樸誠摯:人如何注視、思索與回應,他所置身、經歷過的時代。李天然是在充滿徬徨的復仇旅途中,對衝突角色間的轉換有所體認;而張北海則也暫借李的青年之身,咀嚼他自己童騃時尚無可如何的複雜情感,以及可經由書寫補償、重現生命軌跡的平淡日常。

那樣的日常,其實多半無事,甚至徒勞、荒謬,理想、目標什麼的總還有些遙遠,算計、顧慮只能勉以想像與恐懼維繫。而詹宏志所說「一個耐性的老友的口吻,不慌忙、不賣弄,不感情氾濫,更不會道德教訓,他的好奇心代替了我們的好奇心,他的研究卻補救了我們的怠惰⋯⋯像飲年分老酒,初時只覺得順口,後來就知道是真滋味了。」則的確是知情者的準確側寫。這印證於張北海唯一一部長篇小說亦然。

張北海顯然有意讓即將奪去、毀棄這樣的日常的時代危局,僅藉由李天然一人的觀點來呈現,而非全觀式的,李不知道的事,讀者也無從知道。作家阿城的觀察則略進一步:「粗看是第三人稱,其實是以第三人稱的李天然觀點去看其他。」因而人物不再是作者的傀儡或代言,便容易在現實感那樣強大的日常當中,與作者、讀者一同陷入、經歷迷惑。張北海總不著急讓那些迷惑被解釋、解決,而是任其細細鋪陳——這讓我想起阿城用以總結張北海文字特色,三位一體「三義:分說、沒辦法、線性語言」的「風度」——而小說的懸念則多來自敘事觀點有意的侷限,而不盡然是情節、動機交織的影響。在《俠隱》中,如彩色玻璃紙般為現實覆上、疊錯各種色彩的,無非復仇、日常(生活與空間),以及困惑。

且不應遺漏小說中各種「人」的動人色彩:尤其女性與外(美)國人。周旋於李天然身邊的幾位女性,如小說家王安憶所見,「不纏人、不壞事、有豪氣」,總那樣爽淨、善解人意,她們與李天然的互動都純淨美好,雖有唏噓,卻少算計(就算是八面玲瓏的唐鳳儀)。其實她們無一真正進入李的武林祕密世界,反倒像是她們為他時時提醒著褪色古都最後的旖旎風情。小說中還常藉這些美國友人之口,傳達一種客觀而非介入的視角(而李也是過客),節制地著墨、提問(就算是 1936 年到 1937 年間足以翻覆天地的幾件歷史大事),對於那樣一個利己、崩壞中的時代,中國人/江湖中人當局者迷的荒謬心理狀態。

張北海的節制,也尤其見於對武俠或武術元素的安排。全書近五百頁,李天然卻僅對敵三場:第一回對羽田是赤手空拳;第二回對山本動上了兵器,卻僅是刀鞘;第三回對血仇兇手朱潛龍,竟不得不僅用手槍──雖然合乎「以眼還眼」的傳統江湖默契(李的師父一家皆死於朱的手槍下),但畢竟也不免傷感地讓他坐實江湖雖在,藝業不失,卻已然江河日下的窘況認識。幻滅是成長的開始。

與此呼應的,是偌大北平城,彷彿武林已然銷匿,並無任何打著其他門派名號的武人出現,而僅餘太行一脈;古城卻更像一隻熱騰騰、活色生香的生活大鍋子(強烈建議別空腹看小說,很難不為覓食的衝動拉扯)。或更準確地說,江湖或武林,其實從來只在李天然的心中,是不能割捨的虛構。對張北海來說,在現實空間與回憶舊址上虛構北平故事,則是他歷時六年才完遂的一個心願。

也如一個現代江湖遊俠的瀟灑客途,「一了恩仇,穿雲而去。」

最近看到中國的《單讀》雜誌,在封面專題(恰好是「新北京人」)外收錄一篇哈米德‧伊斯麥洛夫的俄文小說譯作〈莫斯科地鐵〉,裡頭句子頗有幾分公案意思,竟像註腳似的,與小說對鏡:

那幻覺又是什麼?

要等你長大後才會懂。

那我什麼時候才能長大呢?

當你明白什麼是幻覺的時候。