台灣山友普遍的觀念是「摸早黑」好過「摸晚黑」,因為同樣是面對黑暗,兩個時間點要承受的心理壓力卻截然不同。「摸晚黑」的意思是行程延宕至天黑,這是大多山友不樂於面對的窘境。失去日照光線後,辨識方向與路況的能力會大打折扣,很容易有失足或迷途的風險,再加上體力下滑導致行進速度變慢,心情會越來越煎熬。看不到終點的焦慮、被黑暗包圍的恐懼⋯⋯這些負面情緒足以動搖一個人的感官,並幻化為千百種樣貌擾動一時脆弱的心智。

這不是誇飾。我曾在幽暗的濃霧中摸索回到登山口的路徑,在精神不濟且體力略顯不支的狀況下,強烈感受到四面八方襲來的壓迫感,有好幾棵環繞在身邊的大樹變成張牙舞爪的巨獸,有好幾段如履薄冰的險路讓我懷疑下一步將墜入深淵。後來,一段時日過去,我在晴朗無雲的大白天重回相同路段,發現那一片黑壓壓的樹林,原來只是一片略高過頭的芒草堆,而腳下的山徑既平坦又好走,沒有任何失足的風險。那一晚的迷失宛如惡夢一場,我自認是堅強的人了,卻還是得向暗夜低頭。

「摸早黑」是指在天未亮前就啟程,心境上和摸晚黑完全不同。會想在凌晨時分出發通常有特定需求,也許是為了抓好時間在山頂觀賞日出,又或者是路程太長不想摸晚黑,單純想要早點抵達目的地而已。如此基於自己的意志,主動選擇迎向黑暗,生心理會比被迫接受來得堅強,這是兩者之間最根本的差異。面對黑暗也有點類似面對寂寞,若出於自願將自我隔離,主動隱居於世的人可說是將孤獨當作飯後甜點一樣品味;但若是非自願性地遭到單獨監禁一段時間,這種自古老時代便傳承至今的懲罰,將會輕易摧殘一個人的靈魂。

接受黑暗

釐清之後,可以發現關鍵的分水嶺並不在摸黑的時間點,而是心態。如果調適得好,不管摸早黑或晚黑,應該都能在過程中找到樂趣或慰藉。回溯到 2016 年的秋天,台灣應該還處在炎熱的酷暑中,但對我來說,北美已經有了嚴冬的溫度。走在彷彿沒有盡頭的太平洋屋脊步道,為了在大雪來襲前結束這段徒步之旅,有段日子時常得受迫於時間壓力,不甘不願地在夜裡趕路。但實在是太睏太疲倦了,走了一整天的路,或者說,已經連續重裝走了四個多月,累積的倦怠感與全身關節的疼痛,隨著光線逐漸黯淡,像不討喜的蟑螂從四肢各處竄逃出來。為了振奮精神,偶爾我會打開手機播放音樂,顧不得此舉會消耗珍貴的電力,也不願思考這是否會打破夜裡的寧靜,只為了能再多撐過一張專輯,甚至僅僅是多一首歌的時間。

事隔近七年,那天確切的位置與許多細節都忘記了,是走在華盛頓州的哪一段山區呢?路上經過了什麼風景?遇見了什麼人?回憶像陽光曝曬太久的照片逐漸褪色,但腦海裡仍存有一點片面卻深刻的畫面。例如,雙腳跨過一道涓流,因為月亮照映在水面的反射光很美;以及那個烙印在記憶深處的夜晚,大衛・鮑伊(David Bowie)〈Starman〉的歌聲迴盪在伸手不見五指的黑暗中,那是荒野裡的一盞明燈,來自火星的 Ziggy Stardust 在星空中指引一條前行的路徑,滋潤了長距離徒步的苦澀,也撫平黑夜裡的惶恐。

那段回憶是許多令人煩躁不安的夜行經歷中少有的甜蜜。相較之下,清晨摸黑出發的心情通常都很接近,可以比較從容、優雅地面對黑夜。多數情境是出發時一行人成縱列前進,頭燈點亮了漆黑的森林,像暗夜公路上一排寂寥的車流緩慢向前行駛。差不多同時間出發的隊伍可能有兩三組,我會盯著前後方不遠處排成一列的頭燈光線,盡量和其他人保持適切距離。溫度越低,聲音的傳導效果就越好,但反而沒有人想要說話,幾乎都沉浸在自己的世界裡,因為在黑夜中行走不受景色干擾,視線僅聚焦在頭燈光線所及之處,而寒夜裡冷冽的空氣也能讓大腦清醒冷靜,思緒會完全集中於步行本身。前進一步、再前進一步,喘息,然後再前進一步。偶爾會聽見風聲,還有遠方人群輕聲細語的交談,除此之外,只剩下雙腳鞋底踩在碎石子和泥土的聲響。這個時候,黑暗不再是恐懼的來源,反而變成提供慰藉的一張毛毯,將人輕裹在保護殼裡。

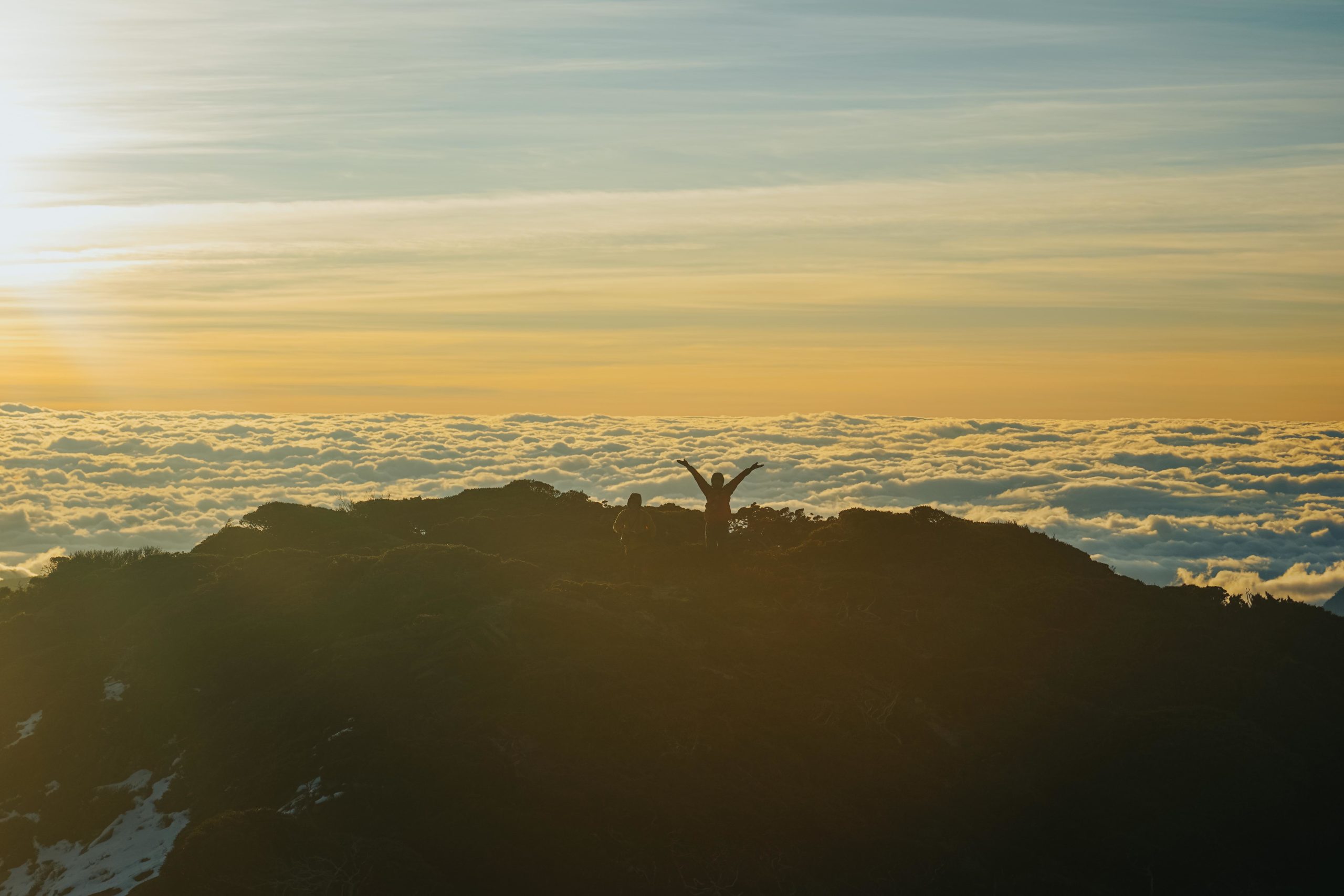

高山上的氣溫很低,嘴巴呼出的空氣都變成一縷白煙,在身體熱起來之前必須先將速度放慢徐徐前行。等到身體暖和了,呼吸與步行的節奏合拍,精神會進入一種更純粹、更篤定的狀態。在這條僅容一人通過的幽暗長廊,時間之河會以不同的流速把人帶到遠方,漂呀漂地,不知過了多久、走了多長,直到清醒過來時,才隱約察覺周圍環境出現了變化。朝陽的光線從層疊山巒的谷底向上滲透到夜幕的底端,點點星光漸漸消失,只留下最耀眼的幾顆恆星和月亮。這是我喜歡的時刻,空氣很乾淨,呼吸平緩順暢,思緒清澈透明。我會迫不及待關掉頭燈的電源,讓雙眼適應後挨著稀微的光線緩緩前行。如果天氣不差,天空會先呈現濃烈的橙黃色,接著是淡淡的粉紫色,維持一段時間後,在日昇後瞬時刷上一層魚肚白,隨後在頃刻之間,視線範圍內的萬物都染上一片耀眼的金黃。

光的名字

大自然是畫家,光線是素材與顏料,讓它得以為地景重塑一種新的型態。羅伯特・麥克法蘭(Robert Macfarlane)在《心向群山》書裡,提到一種在山上會看見的「邁達斯光」(Midas Light),具有深黃光澤,能夠將所有接觸到的物體都染成金色。我沒有查到具體的資料,但合理推測這名詞應該是源自希臘神話,人稱邁達斯王的弗里吉亞國王,因為幫助酒神戴歐尼修斯照護了他的老師西勒努斯,於是從酒神那邊獲得點石成金,也就是被稱為邁達斯觸摸(The Midas touch)的能力,只要是邁達斯王觸碰到的萬物都會變成黃金。若真是借用這個典故,那實在是再貼切不過了,原來所謂的邁達斯光就是曙暮光,有在爬山的人應該都看過,日出時灑滿草坡的金黃,以及日落時照耀峰頂的餘暉。

他還提到另一種光,但沒有專有名詞,是白日將盡之時才會出現的光,「將整片地景化為單一的質地。這光擁有一種溫和的明晰,隱含了平靜、完整與無所不在。」書中寫到馬洛里(George Mallory)在 1921 年遠征聖母峰時,也在圖博體驗了這種光的洗禮。深受感動的馬洛里在給妻子的家書中描述:

「在薄暮的光線中,這個國度變美了,雪山和萬物的嚴峻轉為柔和,陰影安撫了山坡。紋路與皺摺相融,直到深夜。於是我開始頌讚這片全然的荒蕪,感到眼前的型態中有一種純粹的美,一種終極的和諧。」

我確信那是什麼光,也用各種感官去「接觸」過,但它其實沒有固定形象,需要一段時間去體會,而每個在山上待過一段時日的人,都有一套詮釋它的方式。我所認知的這種「光」存在於光明與黑暗的過渡期,在邁達斯光褪去後,大地會染上一層透明無暇的光線,將所有景物調和成均一的質地,沒有明顯的色彩、沒有澎湃的情感。然後,它的消逝就如同沉睡前的空白,無聲無息、無知無覺,直至萬籟俱寂。這種「光」不能有名字,否則會失去神祕感賦予的能量,一旦變成可以用科學角度詮釋的布羅肯幽靈(Brocken Specter),便不再讓人感到敬畏。

人與夜

光能折射出許多美麗的顏色,但黑就是黑,常被認解為只有深淺的不同,即使它能襯托出最美、最耀眼的星空,仍常常被貼上負面的標籤。可是如果用另一種觀點看待晝夜,答案可能會和許多人想得不同

根據「夜行瓶頸假說」的解釋,大多數哺乳動物屬夜行性動物,但少部分經過演化後取代恐龍的生態地位,變成習慣在白天活動的日行性動物。其中有一個物種在 300 多萬年前以雙腳挺直站立後,「牠們」跨過野性和人性的分水嶺,先是學會用火,成為現代人類的遠祖,最後演變成「我們」—— 爾後「我們」在文明的巨大齒輪啟動後,以手中的那把火炬點燃科學革命的烈焰照亮了世界,從此不只主宰白晝,也將權力範圍擴張至黑夜。

然而人類與黑暗的依存關係有些複雜。我們為了不想屈於黑暗所以想盡辦法克服它,但天性使然,體內那只難以違逆的生理時鐘,又得讓人類必須依賴它的存在。舉例來說,人類大腦中的松果體會分泌名為褪黑激素的賀爾蒙物質,這種激素是掌管生物鐘的關鍵,分泌濃度與接受日照時間的多寡息息相關。白天時間,大腦會減少褪黑激素的釋放;到了夜晚分泌量會增加,從而降低血壓、血糖和體溫,幫助人類更容易進入睡眠,藉此獲得生心理的休息和修復。但是這種穩定的生理機制在現代社會屢屢遭到挑戰,先是日光燈、霓虹燈,再來是電視、電腦以及手機螢幕藍光的干擾,人類變得愈來愈難入睡、愈來愈憂鬱,對身心健康造成的影響日益增加。

褪黑激素解釋了人類為什麼喜歡盯著篝火,以及本能地熱愛日出和日落。因為如燭火般昏暗的燈光能刺激激素的分泌,這個道理和人類需要陽光的照射一樣,都是為了健康、為了生命延續而演化出來的運作模式。換言之,光明與黑暗缺一不可,晝夜的循環輪替不只是天文現象,也是許多生物為了生存必須仰賴的節律。

人類理所當然熱愛著光明,但常常不自覺的是,我們其實也在用同等的愛去擁抱黑暗。