珊瑚礁上的機器人、支撐冰河的大量冰架、模擬火山噴發以抵銷地球暖化……科技能夠修補我們帶來的麻煩嗎?美國科學作家伊莉莎白‧寇伯特不以為然

伊莉莎白‧寇伯特(Elizabeth Kolbert)最愛的電影是末日喜劇《奇愛博士:我如何學會停止恐懼並愛上炸彈》(Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)。給那些需要快速回顧一下的人:這部冷戰電影講述一位精神錯亂的美國空軍上將,使用由彼得‧謝勒(Peter Sellers)飾演的瘋狂納粹科學家研發的武器,下令對蘇聯進行核武攻擊。最後一刻的小差池,幾乎就要阻止一場毀滅性戰爭,但一位狂熱的 B-52 轟炸機飛行員卻另有打算。他打開炸彈艙門,像是騎馬一般騎在氫彈上,一邊揮舞著帽子高喊,一邊騎著導彈衝向世界末日。沒有任何英雄主義能比這更誤導人了。沒有哪部電影的結論比這更直白:人類怎會相信自己擁有改變地球的技術?

同樣荒謬且嚴肅的問題也是寇伯特新書《白天之下》(Under a White Sky,暫譯)的核心。她的前一本書《第六次大滅絕:不自然的歷史》調查了人類如何破壞自然,並獲得普立茲獎。而現在,她將眼界放寬,思考我們能否以精巧的科技補救這個狀況,又或者讓事情變得更糟。「絕對有一個懸而未決的問題:現在我們已然成為地球上的主導力量,並在侵略過程中製造了這麼多問題,那接下來呢?」她表示。

《白天之下》一書中,她仔細檢視了一些先進的科學進展:我們能對基因改造、地球工程和輔助演化寄予多少希望?我們能解決我們造成的混亂到什麼程度?多虧人類,地球正以危險的速度升溫,現在大氣中的二氧化碳比百萬年來的任何一刻都多,其他物種的滅絕率都是自然狀態的數百倍甚至數千倍,而幾乎所有關於地球的數據都朝著紅色警戒前進。面對這些巨大的問題,有任何相對應解法嗎?

其中一個研議中的先進地球工程計畫,是每年在大氣中注入 100 萬噸二氧化硫,模擬火山爆發,將太陽的熱力反射回太空。科學家估計,這種降溫效果會抵銷人類造成的全球暖化,但其效果短暫且分布不均。為了防止溫度反彈,會需要反覆施作,這可能導致我們犧牲某些地區,以拯救其他地區。寇伯特指出,最好的情況下,這能讓我們賺到一點時間,但在最壞的情況,這可能會讓數百萬人殞命。潛在副作用包括國際衝突、酸雨、臭氧層損耗、太陽能板發電量降低,而這對光譜改變的影響之深遠,會讓藍色的天空褪色,讓我們全都生活在白色的天空之下。

上一次世界的大氣充塞著如此多的微粒,是在 1815 年印尼坦博拉火山(Mount Tambora)爆發時。這起事件在世界上的某些地方,帶來了整年的無盡寒冬。在美國,一位作者觀察到:「大自然的面孔似乎籠罩在死亡般的陰霾中。」

寇伯特的書是一本研究嚴謹、構思精巧的新聞著作,探索著我們這個時代最大的挑戰,同時也設法維持頑皮詼諧的敘事口吻。有些段落讀起來像是一本由寇特‧馮內果(Kurt Vonnegut)或約瑟夫‧海勒(Joseph Heller)所寫的荒誕主義小說。就像在馮內果的著作《貓的搖籃》或海勒的《第二十二條軍規》中,由於自身扭曲的邏輯及對科技的依賴,人性被困在一個益發惡性的循環中。就像作者先前所寫的,這是「一本關於人們嘗試解決『由嘗試解決問題的人們所造成的問題』的書。」

「我希望這本書帶有一點黑色喜劇的感覺,」寇伯特說,這位《紐約客》撰稿人從她位於麻州的家透過 Google Chat 接受我的採訪。「我試圖去把那種『奇愛』的感覺,套用到這個嚴重且令人沮喪的問題上。我想讓人們思考,但不是以絕對無情的方式。要笑或要哭,一直都有一條微妙界線。」

目前為止,人類世(Anthropocene)(註1)的進展並不順利:人類,她註記,改變了地球上一半的無冰面土地,為世界上多數的主要河流修建水壩、施作河流改道,排放出大約是火山一百倍排放量的二氧化碳。在生物量來說,人類和家畜動物對比野生哺乳類動物的數量,是令人咋舌的 22:1。從核彈試驗微塵到塑膠微粒,我們存在的跡象無所不在。

《白天之下》反映出「我們的習慣思維——當我們遇到這些問題時,我們會試圖用科技去解決它。這在人類近代史中根深柢固。而它所帶來的,可能是這個世紀的關鍵問題。」

無盡的解方

科技本身並不壞。其中大部分,例如疫苗技術,至少對人類來說極為傑出且有益。但發明常是源自於短期或孤立的思維。更常見的是,科技的應用失敗是因為沒有考量到非人類和未來世代的政治和經濟決策。

即便是偉大的環境人士瑞秋‧卡森(Rachel Carson)也難逃歷史的諷刺。書中一個段落語帶欽佩地援引了一段她的觀察:「『控制自然』是一個由傲慢而生的詞,出自尼安德塔時代的生物學和哲學,當時認為,自然是為了人類的方便而存在。」然而,幾頁之後,我們卻發現卡森對殺蟲劑和除草劑的警告,被美國阿肯色州河流管理處當作刪減成本的藉口。他們並未升級污水處理廠,而是進口了亞洲鯉魚去吃掉含氮過量的藻類。這理應是一個「自然解法」。但不幸地,那些鯉魚逃離了處理池,破壞了密西西比河的河流生態。

隨著亞洲鯉魚的問題愈漸嚴重,解方也愈來愈稀奇古怪:實體障礙、電擊、投毒、用氣泡和噪音威懾、賞金捕魚,以及由美國陸軍工兵部隊起草,耗資 180 億美元的水文分離計畫,寇伯特一路追蹤這場災難的開展。軍隊干預在這本書中一而再、再而三地出現,顯示征服自然的老觀念,從未真正消失。

美國阿肯色州漁民們於 1970 年代進口亞洲鯉魚,以用來控制含氮過量的藻類,然而鯉魚輕鬆秒殺美國的原生魚類,給當地水域生態帶來了難以預料的危害。圖為漁民在密西西比河主要支流的伊利諾伊河捕捉泛濫成災的亞洲鯉魚。(Getty Images)

我們沒有改變自己,而是讓環境來配合我們。寇伯特寫道:「去想像改變那條河流……比改變河流周圍的人們的生活,要簡單得多。」

我們對方便的追求正加速對自然界的摧殘。寇伯特的研究擴及 19 世紀的局部滅絕(註2),如美洲野牛、駝鹿、美洲獅、美洲河狸、北美狼獾、野生火雞和東部麋鹿。她認為,這有部分要歸責於鐵路和連發步槍的發明。那時,物種滅絕仍被視為令人震驚的事件。為了紀念旅鴿的滅絕,著名生態學家奧爾多‧李奧波(Aldo Leopold)寫下:「一個物種哀悼著另一物種的消亡,這是太陽底下的新鮮事。」然而,如今這現象普遍存在,乃至於平淡無奇。科學家計算,由於用地轉換、道路擴建、化學品使用及全球暖化,每天約有 150 個物種消逝。

對許多物種來說,生存不再是野外的適者生存;而是誰最適合與人類共存。因此大量存在的物種,包括家畜、家寵和半寄生的共居物種,如老鼠、烏鴉、狐狸,牠們以我們的廚餘維生。而儘管人類有能力維持某些瀕危物種的生命,大多數其他物種的數量都在急遽下降。

其中一個令人瞠目結舌的章節,探究了美國為了保護魔鬼洞鱂魚所做的努力。這個迷你生物在內華達州的一個地底水池中生活,而這個水池在 1970 年代時被周遭農田灌溉系統抽乾。魔鬼洞鱂魚的數量因而下降到幾十隻,引發一場汽車保險桿貼紙運動、一場國會辯論,以及美國高等法院發布的一條保護禁令。自此,總重量比一個麥香魚堡還輕的魔鬼洞鏘魚群體被移到一個耗資 450 萬美元(約 1 億 2,300 元新台幣)打造的模擬環境中,由攝影機及 4 名全職工作人員組成小組監測,人魚比一度高達 1:16。

過去兩個世紀,我們大幅毀去物種與其棲地的集體價值,再慶賀自己在人工環境中拯救了一小部分倖存者。魔鬼洞鏘魚是數千種同樣「依賴保護」物種中的一種,需要人工飼養、醫療輔助、由封閉環境保護,或在遷徙時需要指引。另一件荒唐的事是,「保護」野生動物愈來愈等同於把牠包圍起來。

「我們都聽過這類故事,當一個物種數量下降到僅剩幾個倖存者,才會出現巨大的推力。這就是人類思維運作的方式。我們只有在到達危機點時,才會給予關注,而屆時情況已經變得極度困難。」寇伯特說道。她將需要生命維持的動物稱之為「斯德哥爾摩物種」,也就是習慣了監牢的俘虜。同樣的詞或許也能用以描述人類,人類被困在尋求更多主控權的追求中,而這需要發展出更多具破壞性的技術。這是一個我們無法脫離的手扶梯。「我們深陷於此,」寇伯特說。「這沒有簡單的答案。我們無法回到狩獵採集的社會。這不可能。」但當然還是有別的選擇。我告訴寇伯特我喜歡這本書,但我希望它能深入探究其他選項,例如政治、經濟、文化、教育,或以自然為本的解方。在 18 世紀末,由碳驅動的資本主義到來之前,人類就是用這些槓桿在處理問題。

儘管美國對其工業化前的歷史不甚在意,但這個國家的身分卻與科技深深相連,並將科技視為進步和自由的偉大推力。長久以來,它也被用來當作對氣候變遷沒有作為的藉口。1980 年代末期,老布希(George Bush)放棄石油燃料的管控,當時部分原因即是認為氣候問題可以由未來的發明解決。自此之後,這就成了共和黨黨員的宣傳口號。川普在任期間,美國氣候官員關注的是大多是未來未經證實的碳捕捉技術,而非減少現在的排放量。

地球工程

近期出版的三本關於氣候危機的矚目新書,《白天之下》是其中之一,而另一本的作者則是比爾‧蓋茲。他在新書《如何避免氣候災難》中提出了一個毫無悔意的美國科技資本主義方針。這本書讀起來就像地球說明書和「給笨蛋的地球暖化指南」的綜合體。為了修補地球的漏洞,並透露他投資了大多數已提案的技術解方(包括直接空氣採集技術、人造肉、排泄物分解肥料),這位微軟共同創辦人提出了某種或可被稱為地球系統升級的計畫。他為改變提出了強而有力的商業企畫。但幾乎沒有任何證據顯示蓋茲願意考慮他協助打造的科技經濟體以外的選擇。有人會反駁,他只是比較務實。畢竟,比起從零開始重新創造一個系統,升級更為容易。對當權者來說,這種提案的政治接受度當然更高。但如果系統本身就是問題所在呢?

當我對寇伯特挑戰她的科技宿命論時,她同意她看待這些技術的眼光,「帶有偏見和一定程度的恐懼。但我確實把它視為大勢所趨。我沒看到我們有往其他方向移動的跡象。」雖然「能有像比爾‧蓋茲這種知名人士在評估哪些技術是我們所需要的,絕對是一項進步。」

她的書以試圖操控地球的極端案例作結:那種可能製造出白色天空的地球工程。這一段幾乎可以用紅字印出來,加上一個警告標誌,「請勿打開,除非災難發生,即便如此,也請三思。」太陽輻射管理、人造海和其他為修補世界溫度調節所做的努力,都不是簡單的微調,不是簡單的重新拉線。參與這些計畫的一些科學家告訴寇伯特,他們希望他們的研究永遠不會被實際應用。其中一人表示,他現在會研究這個主題,純粹是為避免往後要在所知不足的情況下做出決策。她也援引了兩位哈佛大學科學家之間一段揭露內情的對話。「地球工程不是一件簡單的事。我們會去思考它,是因為現實世界給了我們一手爛牌,」一位倡議者說道。「我們自己發的牌,」另一位回答。

註1:人類世,用以描述地球最晚近的地質概念,目前未被正式認可。人類世並沒有準確起始年分,一般認為是由18世紀人類活動對氣候及生態系統造成全球性影響開始。

註2:局部滅絕,表示一個物種的生存狀態,在一塊選定地理區域中已經消失或者滅絕,但此物種在其他地區仍然存在。

當我問寇伯特,她是否認為我們會在她的有生之年看到人造白天?她回答,這首先取決於仍舊不確定的氣候變遷速度,接著還要看決策者是誰。「如果我們很幸運,事情發展比較慢,或是暖化速度是預測範圍的低端,那或許我們可以免去這樣的討論。但我不知道這樣的討論究竟會不會出現。可能會是由少數強國為所有人做決定。所以,我們會在有生之年看到『白天』嗎?我不認為。但我孩子的有生之年呢?這不無可能。」

她顯然對情況的發展方向惴惴不安。科技無法帶我們回到不受干擾的世界。反之,我們正朝著一個人性將不斷重造地球的未來前進。她的書也研究了用機器人維護珊瑚礁,以及建造混凝土冰架固定格陵蘭冰川的計畫,但這些爭取時間的努力,卻無法永續。就像一個言簡意賅的丹麥與談人所說:「尿在褲子裡,只能讓你暖這麼一下。」很快地,人類會需要另一個補救方式,而那可能製造另一個問題。

「我們就像神一樣,我們可能也能扮演好這個角色,」《全球型錄》的編輯史都華‧布蘭德(Stewart Brand)在該雜誌第一期寫道。這個觀點後來被知名的生物學家愛德華‧威爾遜(EO Wilson)摒棄,他強調:「我們不像神。我們沒有足夠的智力和知覺能成為任何類似的存在。」近來,英國作家保羅‧金斯諾斯(Paul Kingsnorth)再次帶起不同風向。「我們就像神一樣,但我們當得並不好……我們是洛基,為了好玩而殺戮美麗的事物。我們是農神,吞噬著自己的孩子。」

我問寇伯特,這三個觀點之中,哪一個與她的想法最相近?「這個問題是這本書的核心,」她回答。「我們是神?還是糊塗的、擁有先進科技的生物?就像愛德華‧威爾遜同樣說過的:『我們有著舊石器時代的大腦、中世紀的制度,和太空時代的技術。』那是一個非常危險的組合,而我們也發現了。」

這類哲學上的思考使得這本書與眾不同。而我希望寇伯特能更進一步。我們已然忘記或忽略,我們的星球早已是一個科技奇蹟:在我們所知的宇宙中,它是唯一一個生命維持系統。強化這個自然系統,理當是人類最睿智的腦袋該關注的目標。畢竟,早已有人這麼做過了。考古學家的發現證實,大部分的亞馬遜雨林是人為的產物,在那裡居住千年的原住民部落種植了果樹和草藥。這類非破壞性的技術,或許也可以稱為智慧。

新出版的三本環境巨作中,第三本是由麥可‧曼恩(Michael Mann)所寫的《新氣候戰爭》(The New Climate War,暫譯)。這本書在這方面走得更遠,它有策略地、廣泛地概述人類現在的困境,並探究走出困境的可能路徑。他支持系統的整體改革,好讓我們的文明去碳化。這牽涉到倫理、政治、金融、傳播、心理、行為和信仰。以風、太陽能和其他再生能源的形式出現的科技,是整個局面中重要的一部分,但身為一名資深氣候科學家,曼恩對過度依賴未經證實的補救方式提出警告(如地球工程),這會分散我們對更簡單、更便宜、更安全選項的注意力。

「地球工程對自由市場的保守派深具吸引力,它迎合了某種觀念:市場驅動的科技創新,可以在沒有政府干預或限制的情況下解決任何問題,」他寫到。「碳定價或再生能源的獎勵?太難,風險太高。至於為了拼命抵銷全球暖化效應,去參與一個大規模且不受控的實驗?完美!」

感受世界

寇伯特採取一種挖苦的超然新聞立場,曼恩則是社會政治倡議者。我問寇伯特,她可曾考慮過追尋比爾‧麥奇本(Bill McKibben)的腳步。麥奇本曾是《紐約時報》撰稿人,現已是一位重要的氣候運動人士。「當然,我也想過要這麼做。我能做的最有用的事情是什麼?」她說。「麥奇本有驚人的影響力。他非常擅長於發揮影響力,以及鼓舞人心。但我不認為那是我的長處所在。」

我問她,拜登勝選是否有改變她的心境?「過去四年來我的心態一直是:『我們在現況中,做著最蠢的事』。現在,至少在美國,我們有聰明、盡忠職守的人們在思考這些問題。我們有歷史上首位原住民內政部長。我想,她的優先順序會與歷來內政部長們非常不同。但光是一位總統可以在歷史的洪流中產生多少影響力呢?」

這本書的寫作,是否有讓寇伯特對人為干預的熱情增加或是減少?「我與一些科學家的奇遇,確實有迫使我去面對一些自己根深柢固、未經檢視的心理習慣。這些科學家研究著非常先進的計畫,像是基因編輯、二氧化碳清除、地球工程,」她答道。

「至於要如何去感受的這個問題,無論我們是要進入一個令人興奮的美麗新世界,抑或是讓人恐懼的美麗新世界,我希望能將這題留給你思考。」

2020 年 7 月 20 日,孟加拉,斯里納格爾烏帕齊拉(Sreenagar),一名婦人在家門外的洪水中清洗她的廚具。孟加拉官方於前一天宣布南亞季風暴雨造成的死亡人數已攀升至近 200 人。(Getty Images)

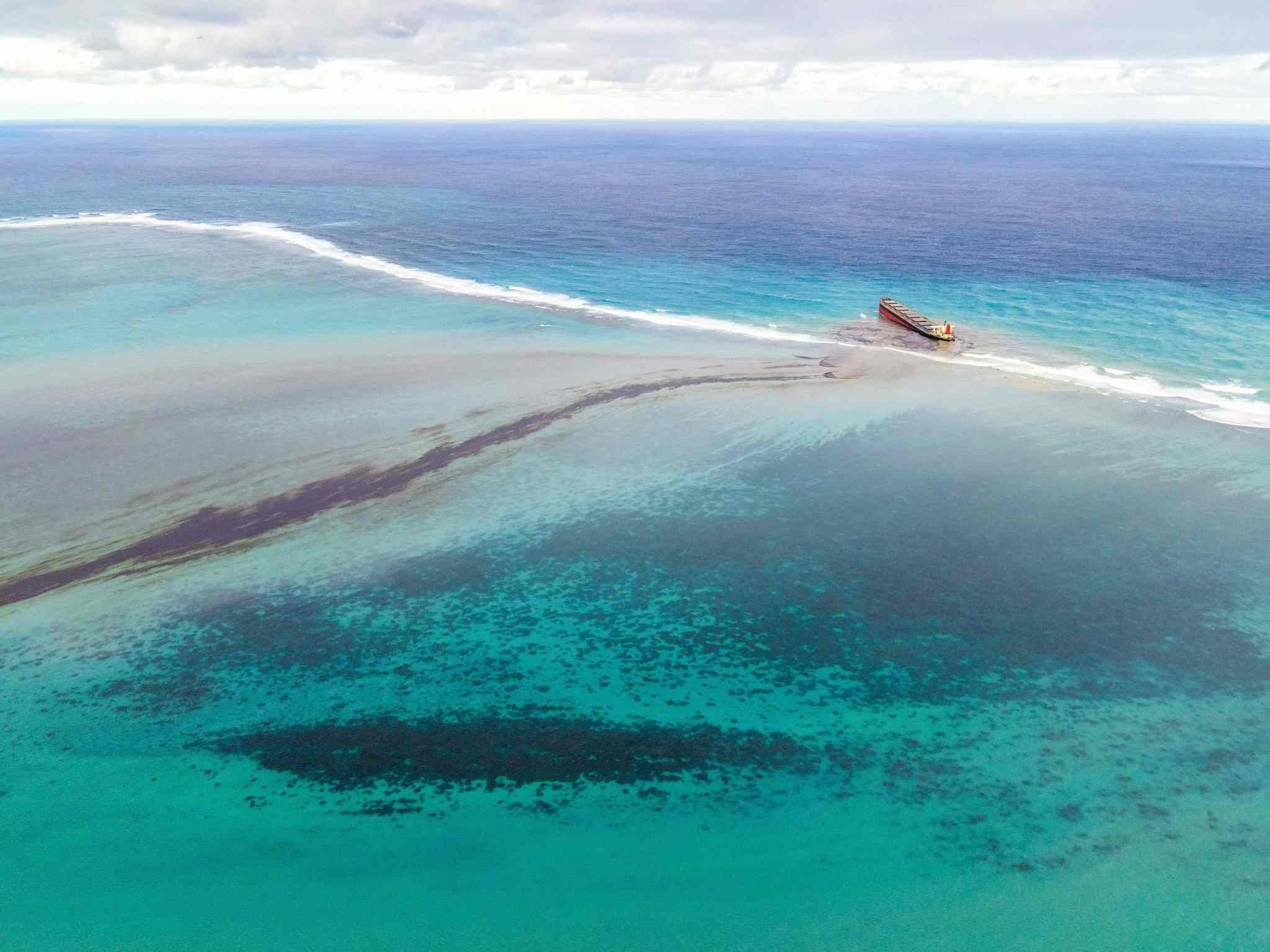

2020 年 5 月 29 日,俄羅斯的泰米爾半島(Taymyr peninsula)發生重大漏油事故,約 2 萬公噸的油流入河川及土地。(@Greenpeace on Twitter)

2021 年 2 月 9 日,肯亞,梅魯,一名農民在一大群沙漠蝗蟲中行走。這是幾十年來最嚴重的沙漠蝗災。(Getty Images)

2019 年 5 月 9 日,法屬波利尼西亞的社會群島,珊瑚礁白化的現象日益嚴重。(Getty Images)

2020 年 9 月 7 日,在加州大火期間,一名消防員在現場工作。加州林業和消防局表示,該場火災出動超過 500 名消防員和四架直升機。(Getty Images)

隨著冰川和格陵蘭冰蓋的消退,氣候變化對格陵蘭產生了深遠的影響。(Getty Images)