翻越埡口

「那座無名之山」是世人對它的崇敬,惡劣多變的氣候、懾人的垂直落差都在警告試圖攀登它的人:你必須做好萬全的準備。

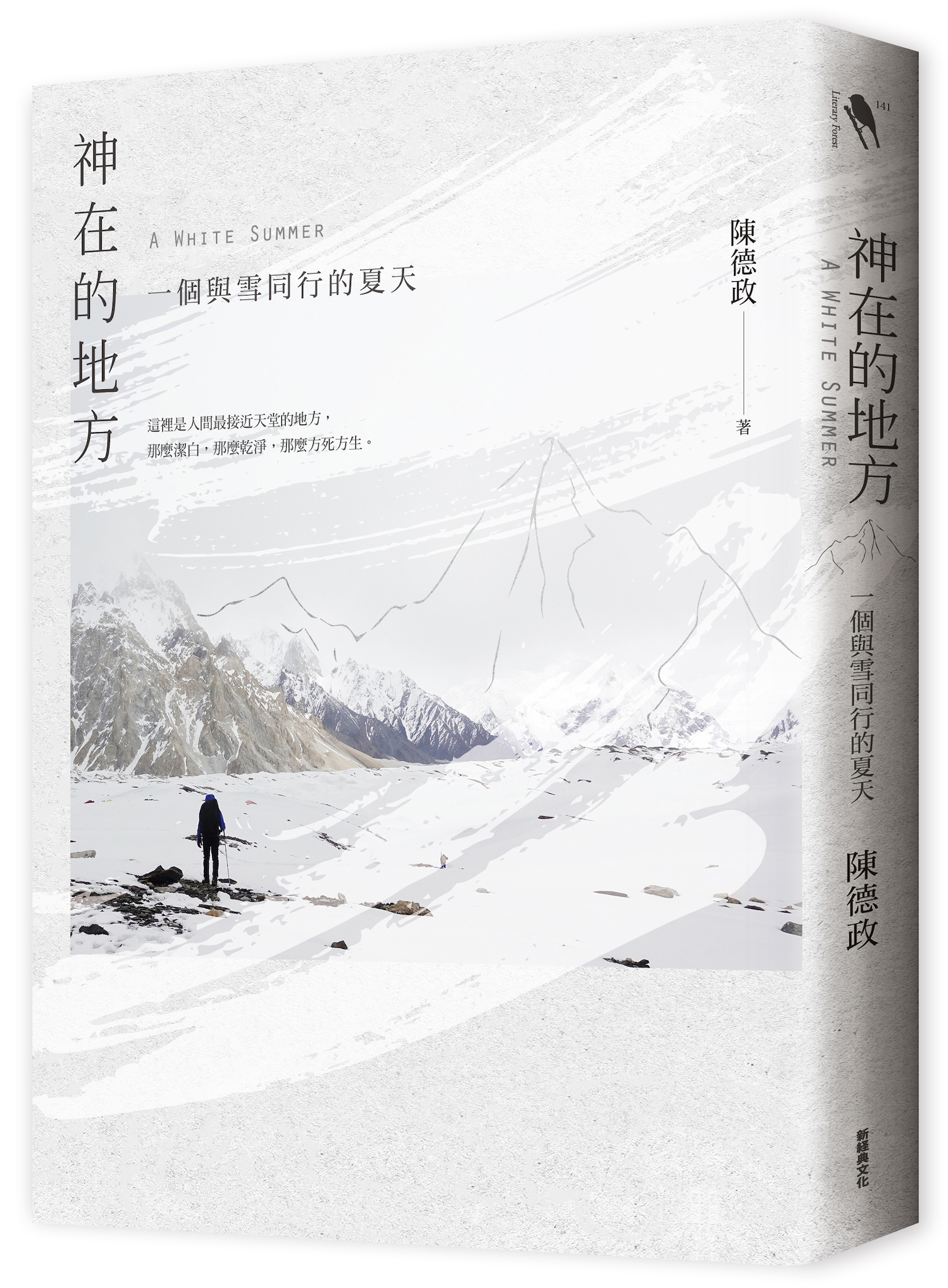

2019 年,8,611 公尺的高山群募行動「K2 Project」,在極短的時間內,號召出二千多位捐贈者,資助呂忠翰(阿果)與張元植二位青年登山家去遠方攀爬那座神聖的錐體,同年夏天,陳德政成為這支遠征隊的隨行報導者,跟著二人飛到巴基斯坦,歷經顛簸,抵達海拔 5,000 公尺的山腳,透過他對阿果與元植、雪巴人明馬與達瓦、巴基斯坦人胡桑等人的近距離觀察,以及爬梳人類如何跨越自身極限的過程,引領我們去趟神在之地。

以下轉載自新經典文化出版《神在的地方──一個與雪同行的夏天》,海拔 5,625 公尺,遠征第四十天

陳德政

新經典出版

NT$420元

平裝 / 360頁

遠征第四十天,又是冰河上的一日,循著流冰的方向,我們要向下游返航。

訂好的起床時間是四點半,明馬比其他人都早起,悄悄湊到我的帳門邊,問我有沒有東西要他幫忙背負。我環顧四周,取出營地用的厚底拖鞋和剛打包好的睡袋,這兩樣東西加起來大概快兩公斤。

「早餐,好了,可以去吃。」明馬把帳門掀到一半,彎身把東西給取走。

小達瓦被叫回山上當別人的雪巴了,不會隨我們出山。明馬要帶我們走一條神奇的捷徑,比進山路程少了好幾天的時間,那條路很高、很險,過不過得了得看運氣。對於元植和阿果,遠征最困難的階段已經結束了,對我卻才剛開始。

我在前庭把鞋穿好,回頭再看了一眼這間即將退房的單人寢室。腳下的感覺有點生疏,我上次穿登山靴已是六月底的事情,而今天是 7 月 23 日,自從那天跟他們從前進基地營歸來,我未曾再穿上它,平時在基地營活動就踩著拖鞋。實際上,我是一個很久沒運動的人。

有時整天都待在基地帳,唯一的「活動」是到冰河邊去上幾次廁所,一天加起來,可能走不到一百公尺。

三人的裝備袋都在廣場上疊好了,等駝獸運送出去。餐桌旁還有捷克人湯瑪士,他也是決定離開的一員,四個人坐在餐廳帳裡吃著基地營最後的一餐,外頭天色漸亮,達瓦為了送我們也提早起床了,正在石塔旁講著無線電。

拉菲拿了幾個餐袋進來,要給我們當午餐。我把電風扇和只抽了一根的菸送給他,他接過電風扇,說自己不抽菸。我把那包菸塞入他上衣的口袋,「有火,就有光。」我抱住他,謝謝他為我們所做的一切。

清晨五點,剛亮開的天空一朵雲都沒有,山谷裡靜謐無風,大地仍在安眠。我最後一次用這麼近的距離仰望 K0,山的殺氣消失了,或者,它隱藏在這片完美無瑕的假象裡。

達瓦和我們擁抱,拍拍我的肩膀。從今以後,我們就是共享過一段山居歲月的臉書朋友了,我會在他的動態中看見他開著好車帶妻兒去郊遊,到加德滿都最好的飯店喝下午茶,而攀登季一到,他又化身成那個神通廣大的領隊達瓦,率領另一梯次的人走入群山,進行下一次探險。

我多了個雪巴人朋友,但之於達瓦,我大概只是個和他玩過幾場牌,終究會被淡忘的客戶。

「祝其他隊員順利登頂!」

「也祝你們一路平安!」達瓦向我用力握了握手,再用大拇指比了個讚。

蘇克拉帶著伙房的人站在炊事帳前,列隊送別我們,隊伍中有拉菲、慈祥版賓拉登和幾個我喊不出名字的伙夫。離開的人和留下的人站成兩條線,像公路的雙向道,會車時一一擊掌、擁抱、道別。路還長得很,現在不是感性的時候,明馬在前方揮手要我們趕緊跟上了!我的心情都還沒收拾好,雙腳已經開始邁步。

K0 基地營,它收留過的人與發生過的事,一片片夢境般的時光……漸漸被我拋到了身後。

離山者自然會走在一起,彼此有個照應,明馬身前有個巴基斯坦挑夫,腳步又沉又穩,速度絲毫不亞於走起路來像頭豹的湯瑪士。台灣隊重回進山時的隊形,元植和阿果把我夾在中間。我快一個月沒認真走路了,得喚醒會走路的那個身體,讓它帶我重新去感覺,地面和腳底的關係,重新學習如何當一個孩子。

5點30分,我們經過應援團的營地,一堆石板錯落在雪跡旁,現場有埋鍋造飯的痕跡,但人與獸的氣味皆已消散。三天前他們拆帳回程了,據說要走相同的捷徑。

應援團的到來大大鼓舞了我們,眾人相約回台北要去海產攤聚餐,配著香噴噴的熱炒乾掉幾瓶台灣啤酒。但我發覺,此刻不宜去想那些「將來」的事,不宜幻想已回到家裡洗完澡了神清氣爽要去赴約,現在分心想那些事太危險了——出山的路比入山時更不好走。

連月的烈日把冰河照成了惡地,晃眼一個夏天,地貌徹底改變了,盤踞著巴托羅的蠍子敵不過酷熱,趁人不注意時脫了一層皮。河道上冰雪退了大半,滿目瘡痍的地表盡是黑色冰磧堆聚起的路障,一座座冰丘和香菇石在荒野中拔起,擋住了去路。

與記憶中完全不同的地景,讓喀喇崑崙變成一條跨越兩個次元的山脈,其中一個時空是上個月的我們,鑽過冰瀑的髮絲,按疊石的方位持續向上游走;另一個時空是此時的我們,避開岩石露頭和各種崩積物,踏著險要的小路在冰丘的縫隙間上上下下,彷彿衝著一道浪。

這道冰封的巨浪把人高高拋起又丟下,前一波它流向地勢的深淵,下一波又蔓延到冰壁的頂部。而這片凍洋的分水嶺,就是協和廣場。

最後一段陡上得翻過一條狹窄的冰脊,路跡又濕又滑,驢子在冰道上打滑,騾夫厲聲斥喝,要牠們再加把勁!阿果一見這種路況就知道我腿力不足以應付,先在下面推我,再由明馬和元植一同把我拉上去。翻上高處,眼前赫然重現會把人吞噬的空寂感,一圈冰峰圍住了廣場,像水晶宮殿的立柱。

廣場中央的厚冰上,正站了個人影向我們招著手,定眼一看,是胡桑!

他得知台灣隊今日會通過協和廣場,先到這裡等我們會合,要和明馬一起帶我們走那條捷徑;循著那條山路,徒步者會翻越貢多戈羅埡口(Gondogoro Pass),是巨峰之間的一塊鞍部,海拔高達 5,625 公尺。

從阿斯科里到 K0 山腳,我們用了九天,若捨棄原路選擇翻越埡口,最快兩日就能重返文明。胡桑用拐杖指著山裡的路,和明馬討論接下來的走向,兩人說著一種玄妙的語言,是巴基斯坦人和雪巴人可以互相溝通的烏爾都語。我們則和湯瑪士坐在一道淺層冰隙邊,打開了餐袋。

久違的冰河野餐,好像回到一個月前健行的日子。三名攀登者不約而同望向逐漸縮小的 K0,他們共患難的隊友正在山上做最後一次拚搏。廣場邊的一座冰湖反射著 K0 的倒影和蔚藍的天空,不知是不是巧合,今日竟是遠征以來天氣最好的日子。

天黑前,我們得趕到海拔 4,965 公尺的阿里營地(Ali),而協和廣場海拔 4,575 公尺,今天的高度升降像一個開口很淺,但底部很深的 U 字型。

接下來全是上坡了,離開廣場再也不算「來時路」,是從未涉足過的全新地域。眾人從蠍子頸部走向右側的大螯,拐入通往迦舒布魯姆一號峰的冰河支線,再向南轉進另一個冰河匯流口。

河道被日光照得晶亮,表層的冰融化為潺潺流水,在腳邊形成溝壑縱橫的水道。光線射入裂隙的深處,不同的光頻把冰面切割成一排亮度不同的鑽石,愈往裡走地表愈空曠,銀冰在我的鞋底裂開,裂成大大小小的冰磚。

老練的嚮導知道如何在這種地方找路,明馬在鬆軟的雪原上踩雪,擔任開路先鋒,腳程飛快的湯瑪士一溜煙就不見人影,而胡桑得先去營地準備,緊追在湯瑪士身後三兩下也飛走了。我在五千公尺的高度生活了一個月,身體適應了,體能卻退化了,我把電腦交給阿果,背包幾乎清空,依然走得步履蹣跚。

抵達營地前得橫越一片巨大的雪原,雪又深又黏,一腳插進去底下全是溢滿碎冰的水窪,瞬間鞋襪全濕並一路濕到小腿。跋涉者一旦停止移動,就會陷入冰涼的沼澤,跨步向前,又會踩入一個個氾濫成災的雪洞。

如此狡猾的路,挑夫卻像有輕功一樣,步態輕盈地在水上行走。他們維持正常的步速,腳卻不會掉到水面下,就這樣左點右點在融冰上跳著踢踏舞。阿果和元植順著挑夫的步跡先趕赴營地了,日落前,整片雪原只剩明馬和我。

他一直回頭看我,向我打著手勢,我的空間感在只有冰雪岩的黑白世界裡像一艘即將擱淺的船被徹底流放了。走到最後,雪溫柔地擁抱了我。

阿里營地位在冰河旁的一塊岬角上,帳篷與天幕凌亂地搭在石壁底下,挑夫三三兩兩在此整補、休息,宛如冰谷裡的一座露天客棧。我比他們晚半個多小時才到營地入口,太陽就快下山,明馬在淡灰色的岩面上整出一塊地,把我的登山靴拿去夕陽下曬,希望多少能乾一點。

胡桑端來熱茶,要我們安頓好了就去屋裡用晚餐,那是一間石頭和灰泥砌起的小石屋,入口低窄,來客得彎腰才能鑽進去。幾塊舊帆布遮住牆壁上的通風口,駝獸的體味和燒煮的油煙味斷斷續續從牆外傳了進來,屋裡有幾絲暖意,食物卻很清寒,只有飯、餅、豆豆醬,一片肉都沒有。

偏偏今天走了十個半小時,真想吃點肉來補充能量。替代方案是消炎止痛藥和肌肉鬆弛劑,這是別無選擇的做法。

大夥才八點就鑽進睡袋裡,我和元植一頂,他幫我把濕答答的鞋子拿進帳篷,避免結冰。我換上最後一雙乾襪子,把鬧鐘調到午夜十二點,晚餐時胡桑正色地說,埡口必須半夜走,夜晚的雪況比較穩定,一旦照到太陽,雪層就有崩落的可能。

沒有恐懼,就沒有勇氣。我戴上爺爺的錶,今晚夢沒有來。