1986 年,繼阿根廷和西班牙,世界盃已連續三屆舉辦在西語系國家,這屆的主辦國是墨西哥。

八年前,地主國阿根廷在延長賽擊敗荷蘭,拿下國史首座大力神盃。比賽結束的夜晚,上千萬阿根廷人湧上街頭慶祝,他們高唱國歌,呼喊國家隊球員的名字。海水似的人潮上街群聚,在當時的阿根廷是一件很敏感的事——軍政府的統治下,國內仍實施宵禁。

彼時的阿根廷軍隊就是一個政黨,但足球是這國家的靈魂,穿軍服的獨裁者決定網開一面,況且,實務面來說,要如何把上千萬陷入狂喜的人「請」回家呢?

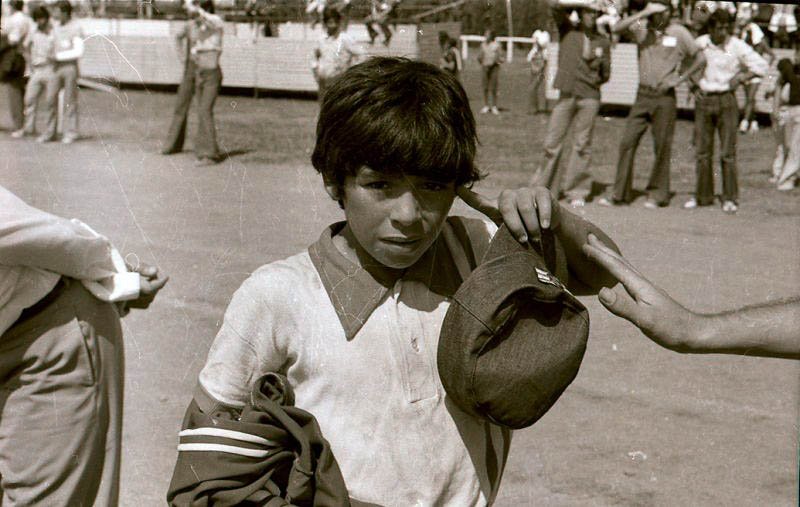

馬拉度納(Diego Maradona)也是上街狂歡的一員,他年方十七,前一年已入選阿根廷國家隊,但總教練認為他還沒準備好踏上世界盃的舞台,把他留在入選名單外。這個貧民窟長大的男孩並不氣餒,他知道屬於自己的時刻還沒到來。

1982 年的世界盃舉辦在西語的原鄉,馬拉度納穿著象徵王牌的 10 號球衣,首度在世界盃替國家出賽。他蓄鬍、留著一頭蓬鬆的鬈髮,模樣宛如吉普賽樂團的鼓手,而他的身高就一直固定在那裡了——165 公分。年少時,球場上馬拉度納力壓同儕的技巧與力量,常被對方教練懷疑是成年侏儒偽裝成少年來統治球場。

他的統治力老早被西班牙人看在眼裡,豪門球隊巴薩以當時最高的轉會費網羅馬拉度納,世界盃結束他將換穿巴薩球衣,在巴賽隆納替當地的球迷踢球。這屆世界盃之於馬拉度納,有一種在未來支持他的球迷前預先露個幾手的味道。

阿根廷的五場比賽中,馬拉度納只於首輪對匈牙利時攻下兩球,不巧那場比賽辦在瓦倫西亞的球館。第二輪與傳統勁旅巴西和義大利(這是後來的冠軍)對戰的比賽雖然都辦在巴賽隆納,馬拉度納遭嚴加看管一球未進,最終,他帶領的衛冕軍止步於第二輪。

「上帝」的化身

他的時刻依然還沒到來,卻愈來愈接近了。四年後,他將在世人面前「小露一手」,借助上帝的幫忙。

1986 年,25 歲的馬拉度納站上體能與技術這兩座山的巔峰,閱讀球賽的能力無人出其右;場上他敏捷、強壯,並帶著偉大球員必不可少的那股衝動。他以再次打破紀錄的轉會費從巴薩加入義大利的拿坡里隊,眾人眼中的足球天才不只從貧民窟脫貧了,更成為世界足壇的巨星,國家隊的超級王牌,那名化不可能為可能的魔術師。

最奇幻的魔術發生在 1986 年 6 月 22 日的墨西哥城,阿根廷遭遇英格蘭的八強賽,上半場雙方掛零,全世界焦急等待著下半場開踢,期待馬拉度納會變出什麼魔法。對這兩支球隊來說,這不只是一場足球賽而已。

阿根廷與英國是歷史上的世仇,英軍曾在 19 世紀初入侵布宜諾斯艾利斯,遭阿根廷人頑強抵抗。1982 年的福克蘭戰役更讓阿根廷軍隊傷亡慘重,舊恨加上新仇,底層是更複雜的歷史情結,這場為福克蘭戰敗而復仇的球賽,裁判還沒響哨,已替馬拉度納架起一座傳奇的舞台。

所謂情結,是帝國殖民主義的連帶效應。工業革命時英國人占據南美大地,替阿根廷帶來了鐵路、銀行與足球,首支阿根廷球會正是英國人所創立。詩人波赫士形容阿根廷為「船的孩子」,在足球場上,英國就是那艘大船,阿根廷人要做的,是擊敗自己的父親。

下半場進入第六分鐘,馬拉度納突破擁擠的人堆,攔截到英格蘭中場球員回踢給守門員的傳球,他頭手並用地把那顆高懸在半空中的足球「敲」進了英格蘭的球門裡,比數 1 比 0,阿根廷領先了!

馬拉度納先是遲疑了片刻,才衝到場邊振臂高呼。他得確認裁判剛才沒看到他順勢伸起的左手,有這「上帝之手」(Hand of God)的相助,球才躍過門將攔阻,騰空而入。英格蘭門將彼德‧希爾頓(Peter Shilton)足足比馬拉度納高了 20 公分。

這場創意十足的即興演出,畢竟是不大光彩的,雖然足球——許多人都說,是一門欺騙的藝術,想擊敗球場上的父親,不能只靠作弊。

短短四分鐘後,馬拉度納在阿根廷的半場接獲隊友傳球,從中場附近自右路開始帶球,他如入無人之境衝刺了五十幾公尺,一路甩開四五名英格蘭球員的包夾和干擾直達球門前,晃倒了門將再狠狠把球踹入網中!

他像名步伐靈動的探戈舞者,腳下盤著球,在不情願的舞伴一整支英格蘭隊的觀看下,左右變向並前後擺脫,完成這支長達 10 秒的獨舞。阿根廷二比零領先!波赫士稱探戈是「悲傷的丈夫之舞」,此時,英格蘭球員臉上盡顯憂傷。

這球後來被譽為「世紀進球」(Goal of the Century),足球史上最邪惡與最美麗的入球,就誕生在同一場比賽,僅相隔 240 秒。馬拉度納成為歷史的載體,世界盃最後一個個人英雄,他憑一己之力替阿根廷奪下金盃,並以整屆賽事五進球、五助攻的驚人表現,獲頒最佳球員獎。

那年我7歲,記憶的區塊間已騰出足夠大的位置,容納這個比所有人都活得更轟轟烈烈(larger than life)的人物。他是足球之王,是救世主,轉隊到拿坡里後,馬拉度納替那座被其他義大利人瞧不起的貧窮港市,奪下了兩座義甲冠軍。

1990 年世界盃舉辦於義大利,馬拉度納率領的衛冕軍在四強賽強碰地主國,要爭奪決賽的入場券。天注定般,那場比賽的球館就在拿坡里,當晚場內一半的觀眾「背棄」了自己的國家,倒戈支持馬拉度納,他儼然像是宗教領袖,在西方世界,唯有宗教的位階能大於國家。

阿根廷真有一支以馬拉度納為名的教會,信徒膜拜他,視他為神的化身,並煞有介事地訂出十誡,第十條戒律是:信徒的第一個兒子,取名為迪亞哥,那是馬拉度納的名字。

外界對他的狂熱,馬拉度納似乎樂在其中,又漫不在乎。他在飯店陽台接受球迷的歡呼,一如流行偶像麥可‧傑克森接受樂迷的擁戴;布宜諾斯艾利斯的脫衣舞俱樂部裡反覆播放著他的經典進球。球場下的馬拉度納像個演員,扮演一個眾人希望他扮演的角色。

他去古巴拜見卡斯楚,像個粉絲請他簽名。他的右手臂有個切格瓦拉的刺青,是叛逆(對抗帝國主義)的標誌,也是心裡真正的信仰。揚名立萬的馬拉度納,用少年般的促狹與頑皮,與阿根廷的貧苦大眾緊緊聯繫在一起,他「屬於」人民,而他的沉淪與墮落也必須由人民一起承擔。

永恆的 10 號

邁入九〇年代,球技開始走下坡,馬拉度納成了嗜食古柯鹼的毒蟲,不斷的負面新聞、屢屢遭到禁賽,他是小報上的麻煩人物,不再是當初那個有魔力把自己所在的地方都變成宇宙中心的天王。

多年後他同意塞爾維亞導演庫斯杜力卡(Emir Kusturica)幫他拍攝紀錄片,在一場對談(比較像懺悔)中他坦承,自己自始至終都是個演員,而他最崇拜《蠻牛》裡的勞勃‧狄尼洛,因為那種「想摧毀一切的慾望」(desire to destroy everything in his way)。

也許,人們會說,馬拉度納最終也摧毀了自己。但他從未假裝自己是另一個人,他的狡猾、不完美與黑暗面,數十年來就這樣赤裸裸地攤在公眾視野下,若仔細凝視,那一片巨大的幽黯中會升起一個熊熊的太陽,是足球場上馬拉度納甩開眾人奔跑時的背影。

那麼自由、明快,那麼光芒萬丈。

2020 年底,馬拉度納死於心臟病發,他剛過60歲生日。拿坡里市長建議把球館重新命名為馬拉度納,目前享有「冠名權」的人是聖保羅。阿根廷政府宣布國殤三日,他的棺木停靈在總統府大堂,人們帶著旗幟、海報和標語排了十幾公里的隊伍,要向這位國家英雄再說聲謝謝。

晚上十點,街上的車輛向來車互按喇叭,向神聖的 10 號背號致意。總統在舉國哀悼中發出悼文:「你帶我們站上世界頂端,帶給我們無窮的快樂,你是偉大的阿根廷人。」

馬拉度納是偉大的阿根廷敘事者,他的每個入球都帶著一段故事,出賽過的每一場球賽在他死後都成了奇蹟。阿根廷人在足球中找到自我,而足球找到了馬拉度納。

2001 年,41 歲的馬拉度納挺著大大的肚子,重返阿根廷博卡青年隊的主場參加自己的退休儀式,那是他最有感情的一支球隊。向滿場觀眾致詞時,他淚流滿面,說了那段名言:「如果球員犯了錯,足球不該受到懲罰。我犯了錯,而我已付出代價。球不沾污。」

禮成後,他穿上國家隊的 10 號藍白條紋球衣,現場數萬名球迷在淚水中高呼馬拉度納的名字,他不用向任何人道歉,愛他的人早已原諒了他。