2017 年 8 月台北世大運搖曳金色支翼扇葉的聖火台,搭配「台灣巨砲」陳金鋒驚天一揮,火球向上延燒點燃火焰的同時,不只讓人見證台灣精湛的工藝技術,也對背後的設計團隊——豪華朗機工更加好奇。一開始團隊四人昆穎、志建、耿豪與耿華各有專才,「混種」始然成型。近期在台中花博更與 12 個在地單位共創,以 697 朵機械花堆疊出《聆聽花開的聲音》大型裝置藝術作品,可根據日照、風向等環境變化,進行不同樣貌的演繹,比如微風吹撫,花朵隨之搖擺;人群聚集時,花朵會含羞蜷起。這次《週刊編集》一探他們位於北投的基地,深入瞭解團隊自始至今的創作理念與過程

(H:耿華/J:志建/K:昆穎)

請談談豪華朗機工成立的背景與起點

H:昆穎、志建、耿豪他們三個是北藝大科技藝術研究所的同學,彼此之間會互相協助,我跟耿豪當時的工作室在淡水,昆穎和志建的工作室在士林,所以我們常在兩個工作室之間往返。但我那邊像機械工廠,他那邊很像在做科技藝術,四個人所組成的狀態有點不一樣。

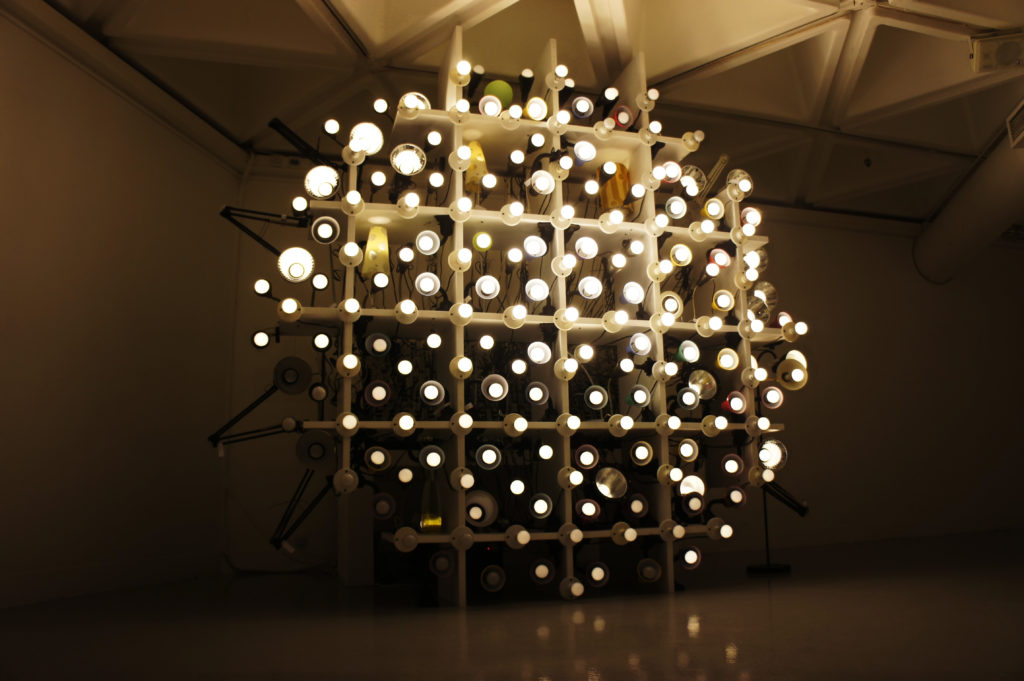

J:讀研究所時的創作氛圍非常有趣,老師會挑選不同領域的同學混在一起,希望做一個跨域的創作交流。畢業之後,我和昆穎組成「朗機工」,但我們蠻密集跟豪華他們討論裝置怎麼製作。直到 2009 年,我們一起合作電視劇,林昆穎提議再組成一個更大的團隊。那時候我們訂了「混種」的概念,第一年很瘋狂的試了很多不同類型的創作,像我們跟周書毅合作一個叫《一日》的表演作品;另一個《日光域》是透過募集燈具的方式,去集結一個蒐集式回收的創作,希望作品可以擴及到不只我們四個人,還能從彼此之間擅長的東西產生撞擊。這期間也因為不同單位的展覽邀約,我們開始去思考各單位的屬性,去想能不能有別於既有的創作類型,因此我們通常會把合作的可能導向成為一個計畫。花博對我們來講它是一個計畫性的創作,它不只是一個作品,我們在找尋一種跟不同領域對話與共創的可能性。

成立當時,你們認為台灣的藝術或科技藝術環境如何

J:畢業後面臨的台灣藝術環境,理論上大家覺得比較成熟的狀態就是進到畫廊,但我們對畫廊機制不熟悉,一方面團隊形式也有其特殊性。2014 年,我們跟「就在藝術」合作,把自己轉化成一個藏家的角色,去收藏九個不同類型的藝術家作品,像姚仲涵的聲音視覺、洪東祿的影像作品等,閱讀完他們的作品之後,再次創作,思考怎麼不破壞作品的收藏,讓作品的概念再擴展。慢慢地,我們進入公共藝術,對我們來講公共藝術就是作品直接被收藏的概念。民眾對公共藝術多半是沒有熱情的,公共環境裡沒有可以感動你的作品,很多藝術家也不想接受委託,我們近幾年反而轉到公共領域去發表作品。2016 年,在台電辦的公共藝術規劃,在視覺藝術體現外,還將表演帶進去,把表演變成一個公共藝術的可能性。近期公共藝術的法令要再做一次修整,這幾年慢慢也有蠻多藝術家投入,我覺得轉變成蠻好的一個氣象。

H:從個人到團隊,團隊再到組織,作品具有擴散的狀態,這不是一開始就設定好,而是在實驗的過程裡發現我們能夠產生擴散的能量。這裡說的「擴散」不會只有「從我們到別人的擴散」,而是我們彼此之間、在這個團隊裡面,會先有一種內部的擴散。我們四人相處的過程裡互相影響,可以去思考其他人在意的部分。來自不同領域的四個人,如果對一件事情要有準確的討論,就需要調整對話的模式,一起做「調頻」,內部這樣練習,當我們後續要跟不同的企業或是合作單位做一些整合或討論,溝通的靈活度變高了,而且因為我們好像有練習過,擴散就會自然而然地發生。

K:去創造擴散是沒有預期的,但是本身有這個企圖指向,要去擴散,我們就是一件一件作品去落實,才會找得到。像是《世大運》的時候,那個擴散已經遠遠超過我們能夠處理的範圍,跟宣傳和社會氛圍有關,我們只是把作品做好、做得切題,那就不一定是我們創造了什麼,而是我們被包含進一個更大的氛圍裡面,我們在其中完成一件具有核心使命、大家會看到的作品,像花博的狀態是一樣的。

2017 世大運聖火台後,從藝術圈進一步擴展到大眾開始討論你們,心境有怎麼樣的轉變

H:2015 年底接到邀請,那時我們還不清楚世大運的核心。後來朋友告訴我《打不到的勇者》這部電影,說 1995 年曼德拉因為世界盃足球賽重新凝聚了種族隔離造成的分裂狀態,他說如果透過世大運,好好的做,也許可以重新凝聚台灣的一種社會文化能量。 2015 年,太陽花學運剛結束,選舉也剛選完,有點紛紛擾擾,台灣的社會狀態容易用負面表述去看事情,習慣淺層評論、習慣隨性的酸兩句。世大運,因為是個國際平台,我們有一種使命感存在,如果能透過一個藝術作品發聲,也許能為大眾凝聚正面力量。

K:我想分享豪華朗機工在「世大運」跟《聆聽花開的聲音》中間很大的心態的差異。承接世大運,不管聖火或是導演的工作都是全新的,連承辦公司都是全新的,不用說一個聖火台怎麼做,或是一個開幕節目到底要探討什麼,才能把一個國家的標誌或象徵做出來,都是全新的。那時所有人、開幕儀典和活動都很不確定。當我們真的落實到在處理國家論述的時候,才明顯地感受到台灣一直沒有很明確的國家主張。台灣人很愛融東融西,這個「融」,應該就是我們的某種核心。漸漸地,十個月之後,製作群開始學會講出主張,懂得怎麼講出自己的東西,把主張講清楚的過程很痛苦,最後還是端出了一盤世大運的開幕表演。

看到《聆聽花開的聲音》,我認為最大的差異是,這次一開始我們就知道主張、我們要做什麼、要談什麼。我們用主張去回應內容,談合作、共創、混種,這些脈絡沒有不見。我對豪華朗機工也是這個想像,我們這群人要去經歷像《全面啟動》的一場電影情節、一場遊戲歷程,在我們打怪的過程,有各種故事會發生,包括各自分開打仗,包括耿豪生病,這些故事對我來說都像是一場電影或一本小說。世大運也在這樣的過程之後,在開幕的那一天就回到現實。

回想決定要做《聆聽花開的聲音》的那一天,我們心中的使命就確定了,耿華一定記得,我們寫了四件事情,其中一個是「為花博點題」,第二個是「在地共創」、「台中榮耀」,最後是「自然共生」。這就是我想説的差別,找出台灣的核心主張,我們認為核心主張就是共創,而共創的結果是榮耀共享,我們都會開心的說這是「我們」的作品。《聆聽花開的聲音》真的做到這件事,有一天花博設計長吳漢中就建議直接為花博點題,後來由市長正式確定,《聆聽花開的聲音》成為同名作品。這就是一個發酵、一個「全面啟動」的過程。如果我們一開始就説作品要取同名,沒有人會鳥我們,要真實透過一步一步提出草圖、框架,讓大家看到我們的熱情,當計劃開始往下走的時候,我們就要先有共識,接下來我們會遇到很多問題,如何一關一關的打,直到這個名字變成《聆聽花開的聲音》。

這次花博與機械、科技、景觀、文教等領域合作,作品原本需要耗時兩至三年,是怎麼縮短到八個月就完工的呢

H:豪華朗機工的「說」跟「做」是同時發生的,仔細思考與務實執行是並存的。當我們擁有執行力跟思考力的時候,說服人會變得非常容易。花博是一個 A1 等級的國際博覽會,我們能為博覽會帶來怎樣的可能性?剛開始得知真正能執行的時間,就是只有八個月,照這樣去看,政府的決策會是關鍵點。當時漢中帶台中市政府建設局開會,以往都是「策展人,我們聽委員的」,但那次局長說:「委員,這次我們聽策展人的。」,由於委託人相信藝術文化、也相信我們的專業,願意放手讓我們去整合,作品才得以在短短八個月中誕生。

我們提出結合台中的能量,透過市府找到厲害的企業參與,也許不可能的任務就會找到契機。透過市政府先溝通,我們再一家家跟企業分享聖火台經驗中的在地榮耀,很快達成共識,大家產生了使命感並願意去賭。以往大家會說:「你成功了就被收割,失敗了就會被切割」,老實說在這一局裡面切不掉,不管是資金或是物資都好,它已經不是單純的贊助計畫,而是延續世大運一直在談的「共創」,企業產生的使命感,延伸到花博就能完成更高的成就。際峰鈑金企業老闆就說:「安那共,馬西咱台中誒代誌(不管怎樣,都是台中的事)」我們跟企業之間的關係相當密切,我們一起做對的事情,對他們的產業都會有提升。

這個計畫所帶來最大的價值,漢中講得非常好:「我們都會覺得上一代掠奪了我們的財富,可是這一次他們加倍奉還,他們比我們玩得更瘋。」在共創的過程中,上銀集團提供了伺服馬達、驅動器,還協助組裝。我們缺人的時候,總經理直接讓他們工程師出馬,工程師們一開始只是像上班一樣,後來變得完全主動融入,他覺得完全參與到這件作品裡面。對我們來說這是大家的作品,透過這樣的可能性,企業跟我們之間彼此學習到更多的經驗,他們也發現原來透過藝術跟科技的結合,可以玩到這樣的層次,那是一種互相成長的狀態。每個人在這裡面的付出,結構性的改變,對於這件事的認同,才有辦法把時間壓縮成這樣。

K:我們挑戰的是跟政府合作的體制。因為花博有時間性,像世大運一樣,它就是那一天開幕、不能遲。幾天前,有人建議我們能不能把機械花的傘布再加大一點,我反而直覺想起,要決定一件事時,需要考慮它的拉力、張力、骨架的選擇等等,包括那個傘布上面要開孔、縫線,斜撐力等等,最佳狀態就是現在的傘布尺寸。我想說的是,每一個建議與評論,背後的連動關係,是需要被大眾充分理解。台灣需要更多明白連動關係的人,而少一點隨性斷章的觀點。

H:作品不一定是最好的,可是它一定是當下最適合的。在有限的框架裡面,不管是時間、預算、人、經驗、現實條件、智慧考量下,去相信最好的當下,因為相信,所以在事情結束之後,它會幫我們開出另一條路,能夠再出現新的發展。如果有人可以因為這件事情看到更多可能性,對我們來說也非常有價值。

K:以前很容易怕,怕人生氣,怕人眼光,所以就少講一些什麼;現在知道,我們應該要很直接了當地挑出問題核心,去解決它。《聆聽花開的聲音》的各種設計協調,我們從五月一路修正到成果,有機會去現場的話,你會看到那骨架是淡金色的、玻璃纖維是黑色的、那一朵花是紅色的、下面的機構是亮銀色的,這個配色聽起來很亂,對吧?但當你站在現場,你會看到大塊色面,那是整體的,穩穩的在陽光照耀下,會反射出壯觀的體感,而花一展開整個紅色就填滿了表面。尤其傍晚的時候,能發現黑色骨架不見了、它們透明了,傘布就好像浮在半空中。這是很特別的視覺,到清晨、入夜,在光跟暗轉換的中間,那個黑色的支架會不見,你就會覺得一塊紅色的好像小花瓣、或是數位的東西浮在半空中,那是很迷人的瞬間。

你期待民眾會怎麼閱讀《聆聽花開的聲音》?希望他們獲得什麼樣的感受

H:這個環境原本就設定為海拔 2,500 公尺的高山植被設計,整體視覺上偏綠。我們要從一塊 7,000 平方公尺的大面積去想,從后里車站一走進來的花馬道,第一個視覺感受是什麼?我們把植物的視覺想像放到一個巨型裝置裡,外觀上來看她像一朵花,她也像荔枝、像草莓,有媒體形容她像天上掉下來的一顆鑽石,怎麼想都可以。創作這件事情,本來就可以是充滿想像的。一朵花在綻放的時候,為了觀察到她的時間歷程,所以用縮時攝影去重現開花的瞬間,而為裝置裝上風速機,是為了讓風速、風向變化能跟大地的身體感受連結在一起,讓她是活的;同時,我們也把日光軌跡的 GPS 跟地球做絕對位置的設定,就可以把植物趨光性的特性表現出來。現在《聆聽花開的聲音》有一個含羞草模式,她就會變含羞草。所以說植物特性,必須思考的是如何透過程式編寫去注入靈魂。博覽會是一個教育的過程,小朋友們在那邊吶喊,他們抓到時間點,知道什麼時候會啟動含羞草模式,他就告訴旁邊的觀眾、拍手或大叫,小朋友充滿想像力。

K:如果一定要說希望觀眾看到什麼的話,我覺得一定要體會到「自然共生的狀態」,不是只講大地、土地長了什麼,科技也是自然共生,去感受全部組合在一起的狀態是什麼感覺。植物傳宗接代的過程,開花是植物整個生長過程中,細胞分裂最繁複的狀態,這也對應到豪華朗機工混種、整合的概念,或是我們跟企業、市府之間共創的概念。

剛提到這件作品能跟很多孩子互動,好奇你們怎麼看現在台灣的設計教育

H:台灣的狀態是現在流行什麼就做什麼,較少人能夠用長時間維度去規劃事情,一個完整的社會,需要兩萬多種職別,而少掉一些重要的人,基本運作就會出問題。想要蓋一間房子,專業的水電師傅,專業打地基工程,沒開怪手的人,請問房子就蓋不出來?可是現在的台灣教育,似乎認為不唸書的人才去從事這些職別。如果從世大運去拆解,裡面有導演、視覺設計、服裝設計和音樂設計等等,這樣一連串,光設計族群就聚集幾十種人才。如果用行政層面去看,就是橫向整合系統,台灣最缺乏的就是橫向整合的共識,想要把專業高手留住、創平台或聚集志同道合的人來共同創造,就會相當困難。

但我覺得不要追隨我們會比較好,你看我們失敗的經驗,可能你可以跳過,可是不一定可以用我們的方式再模擬一次成功經驗,我覺得很難。所以一定要抓到自己的時代性,用時間琢磨出這一切。

J:現在最熱門的就是新媒體和科技。可是台灣教育往往是慢社會一步的,學校才剛開始有新媒體科技相關的學院,這樣的教程,反而是跟不上的。如果你對於環境有敏銳度,就是一直順著直覺去學習想做的事情,當你覺得「這個東西可能是現階段社會思維需要被討論的」,那就是一個對的方向,而不用說跟著別人流行的事情。

K:設計教育,首先必須培養對維度的敏銳度,尺寸、空間、色彩的維度感知力,再來就是按部就班的將材料與工法做出手上功夫的建立。而學期過程中,觀察社會需求更是時時要注入的培養。實際上,台灣目前的設計教育,非常偏向商業應用,這只是一大面向,然而即使是商業應用,也必須日起有功的,所有的專業,最後都必須連在一起,才會有效。

目前有什麼可以透露的未來計劃

H:以「聆聽花開聲音」來說,我們近期做些開放性計劃,與年輕影音創作者交流,開放資源,讓他們能夠直接操控這朵花;中期的話,我們可以做電子音樂或光節;再來是國際連結,明年4月24日是花博閉幕前,我們期待衝突、跨領域、跨國的共創演出形式能發生。

K:團隊本體,我們正在邁向第九年,有不同的邀約正在進行,我們也正在籌劃十週年的計畫。敬請期待。

採訪整理 胡士恩 葉文琳 葉素雯

逐字稿整理 王姵霖