沒有終點的漫長旅途,

是從這裡開始的吧 ——

從全長 3,700 公里的育空河順流而下,再登上海拔 6,194 公尺的德納利峰,是石川直樹所有旅程的「起點」。高三考大學時,找不到自己的生涯進路、為了什麼而上大學的徬徨鬱悶充塞他的心中,而過去讀攝影師星野道夫、冒險家植村直己、划艇手野田知佑的作品在當下彷彿泛起了漣漪,他心一橫,一通電話找上野田知佑師習划艇,並藉此前往流經阿拉斯加中部的育空河遊歷了一個月。日日夜夜,唯恐沉船、糧食分配不均與野熊襲擊的危懼不曾平息,生而為人的不成熟與脆弱在無可度量的生命氣息面前無所遁形,阿拉斯加的荒野風景自此銘刻在身體記憶裡。

翌年,作為搬運行李的揹工,他參加由日本山岳協會年年舉辦、前往德納利峰設置氣象觀測機器的登山隊,第一次的高海拔登山,讓他的身體疲憊至極,然而登上北美最高峰德納利山頂的那一刻,無以名狀的喜悅與震撼打開了眼界 —— 原來,旅行並不限於朝往東西南北的水平遷移。經過育空河與德納利峰的洗禮,石川直樹始發覺親身體驗世界,就是與超乎預期的世界相逢,雖然還是會感到恐懼,但面對在酷寒之地生存的民族及嚴峻美麗的大自然,敬畏之心總能促使他步履不停。

本期轉載〈塔基特納與矽地卡〉節錄自石川直樹於 2018 年出版、2021 再版的旅遊隨筆《向極北》,石川直樹不帶著征服山的意圖前行,僅僅作為一個閱讀「自然」的讀者,如實向我們交代沿途的遭遇;疫情期間持續創作不輟的石川直樹更久違地接受了《週刊編集》的採訪。

塔基特納與矽地卡

文 石川直樹

2004 年初的早春,殘雪還未消融,我造訪了德納利峰(Denali)山麓的小鎮 —— 塔基特納(Talkeetna),目的是走訪建於德納利山塊(註)露絲冰川(Ruth Glacier)上的一幢小型山屋,這棟山屋是攝影師星野道夫相當中意的地方,星野道夫於俄羅斯堪察加半島(Kamchatka Peninsula)過世,生前曾多次以該棟山屋為據點,進行極光等自然景象的拍攝。山屋所有人是與星野道夫相當親近的越野飛行員唐納德‧謝爾登 (Donald Sheldon)。為了住進那間山屋,我透過熟人的介紹,事前進行了預約。

之前爬德納利峰的時候,我在塔基特納都只會待上短短幾天,而在我登頂德納利之後,約莫過了六年的時光裡,這座村莊都沒有什麼變化。地面上與其說是積雪,不如說是被堅硬的冰所封住,因此連在投宿前的那一小段路程,都要留意腳邊以免滑倒。

在村子中央的一家餐廳裡,掛著冬天在德納利去世的冒險家植村直己的照片,他吃了那家店的大漢堡後,搭上小型飛機塞斯納,進入嚴冬時期的山裡。

接著,在登頂成功之後,他就失聯了,原因眾說紛紜,一般都認為關鍵是頂峰正下方的德納利山口所刮來的強風。

餐廳牆上的照片則拍下尚未因風而逝的植村先生,在塞斯納裡露出無憂無慮笑容的樣子,那樣的笑容有讓相遇的人一瞬間敞開心房的魅力。他就是一個天生的旅人,也是獨一無二的冒險家,我到現在都還這麼想。

要前往德納利的營地和露絲冰川,是沒有定期航班的,因此只能租一架塞斯納前往,但是這時期天氣多變,稍有個風吹草動就會停駛。我抵達塔基特納後的幾天裡,塞斯納果不其然地停駛。我被困住了。

在等待塞斯納恢復飛行的這段時間裡,我去了一趟離我住宿的地方約幾十分鐘車程的河邊和森林,一邊等著天氣變得穩定,一邊用我的整個身體去感受阿拉斯加的冷空氣。附近蜿蜒的河川結了冰,如果一個人走在上面,絕對不會感受到冰層有任何要裂開的跡象。遠方的德納利和猶如它弟弟般存在的福克拉山(Foraker)山頂映入眼底,澄淨的空氣格外振奮人心。

有一天晚上,我從塔基特納的山屋裡溜了出來,再度往河灘走去。入夜後開始有雲了,我猜想搞不好會看到極光,便穿上手邊所有的衣服,小跑步地趕路,大一時在育空河(Yukon River)河畔第一次見到的極光,在我眼前時隱時現,那光景至今仍扎根在我記憶中的一隅。

我在馬路的盡頭處,為自己裝上頭燈,走上汽車無法開進的小路,周圍散布高大的雲杉林,穿過那裡就到了結冰的河流旁,我按捺住激動的心情,一步一步穩穩地踏著雪往前走,在視野逐漸開闊時,忍不住關掉頭燈。

當我望向頭頂的天空時,看到那淡淡的光勾勒出的微妙曲線,是雲嗎 —— 不,那是極光。但它不像窗簾那般清晰易見,而是像淡色的粉末,彷彿要被周圍的黑暗吞噬,它微微地動著、搖晃著。當我的眼睛漸漸適應黑暗,隱隱約約能看到德納利的剪影。那一天接近新月,本來見不著的德納利,藉著極光和星群的微光顯露出來,面對四周闃寂、微光照耀,我的身體靜靜地充盈了起來。

地球上極光最明亮可見的觀賞地,聽說北半球是在阿拉斯加的費爾班克斯(Fairbanks)近郊,南半球則是在南極昭和基地周邊。費爾班克斯近郊能看見極光,是因為就位於環繞北極磁層的正下方,而特別是在這個磁層的環狀空間變得更大時,甚至連南邊的安克雷奇(Anchorage)附近都能觀測到,塔基特納也位於這個磁層的正下方。

在過去,極光是一種令人畏懼的存在,人們懷著敬畏之心迎接它,而現在,它成為了一條令人為之傾倒的光帶。一看到極光,我就會想到阿拉斯加周邊形形色色的人。柔和的光與嚴酷的自然相映,那就是它的魅力所在。過了不久,微弱的光開始蔓布在天空中,如檸檬汁般滲出,覆蓋住整個夜空,讓那裡簡直就成了光照滿溢的夜空。隔天早上,天氣開始回穩,露出藍天,我在村子裡和植村一樣,吃完了漢堡,就前去淡季時冷冷清清的塔基特納機場。結果是我終於搭上了塞斯納,向德納利懷中的露絲冰川出發。

六人座的小巧塞斯納與其說是起飛,不如說是如漂浮般地離開地面。沒多久,窗外盡是無垠的荒野。蜿蜒的細河、高聳的雲杉林,以及到了春天就會探出頭的莓果園,都被光滑的雪毯覆蓋著。從遠處看,光彩奪目的陽光照映著雪白山塊,德納利旁邊是福克拉山和亨特山(Hunter)等山勢險惡的山峰相連,它們帶著壓迫感聳立於大地上。除此之外,你還能看到越野飛行員的肩膀,他坐在看來不大的位子上,頭左搖右晃地,好像是在仔細觀察雪和山的狀況,兩耳戴的耳罩式耳機不時傳來他喃喃自語似的解說。

我試著將耳機摘下,沒想到連自己說的話都聽不到,1998 年的春末,我第一次搭小飛機去爬德納利峰,心情很激動,在什麼都沒辦法思考的過程中,飛機就降落到了冰河上。但現在不同以往,為了不忘記這片風景,我想充分地將身體浸潤其中。我正身處在這輕鬆就跨越數千年時間長河的悠久大地上。如此寶貴的時間都不好好珍惜了,那你還要叫別人將什麼給記在腦子裡呢?

塞斯納最後飛進了德納利的懷抱。當我定睛凝視如絲綢般的雪面時,發現到處都有巨大的冰隙,看起來就像鯨魚的嘴。附近的雪像被吸向冰隙的裂縫一樣凹陷下去,我想像著自己近距離目睹會產生怎樣的恐懼感。

飛機從無名小山的山腰擦身而過。此時,機內所有人在一瞬間浮了起來,原來是有陣蜿蜒在山間的風吹過,導致飛機突然急速下降。

緊接著,飛行員將臉扭向我,並微微搖了頭,那是「無法降落在露絲冰川上」的暗號。天氣好像不壞,但機外的風卻感覺比想像中猛烈。我們不能一再反覆搭乘要價不菲的塞納斯。露絲冰川之旅又要延後了,雖然遺憾,但也沒辦法。這樣我就有了能再次前往塔基特納的藉口,好!那就放棄吧。

我帶著依依不捨的心情離開塔基特納,去了北方的費爾班克斯。

繞過德納利的喬治公園公路(George Parks Highway)是唯一的主幹道,它越過塔基特納,連接起安克雷奇和費爾班克斯,從空中眺望的那個德納利,現在擋在眼前。

當我從車窗仰望山頂被雲遮住的德納利的英姿時,思緒如熱水般溢出來,一個平淡無奇的記憶,卻牽引出各式各樣的回憶。在美國入侵伊拉克的時候,阿拉斯加與那股不安的氛圍毫不相干,這裡的人們變得沉默寡言且沉著冷靜。我想那是因為人們意識到自己或多或少也只是一個人類而已。

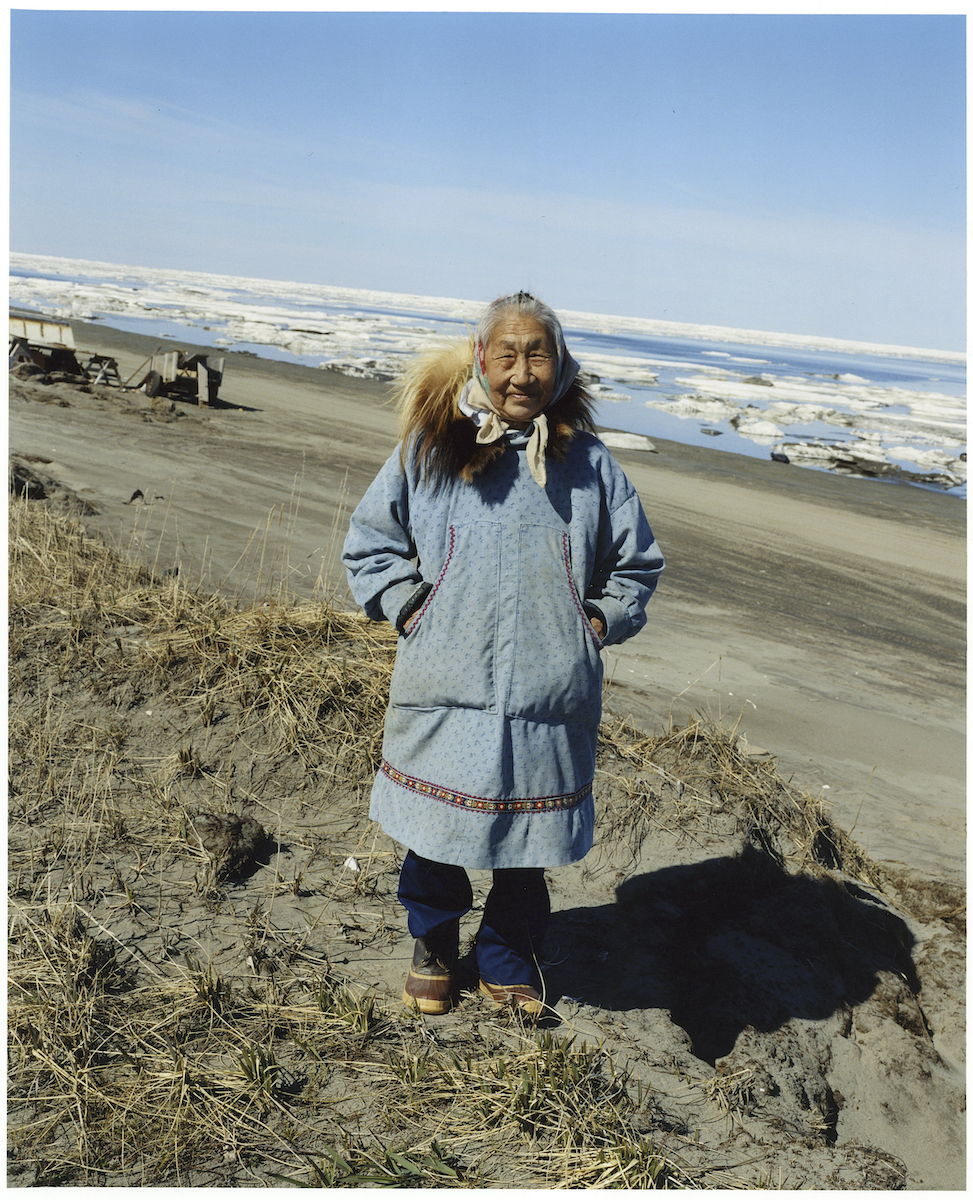

到了費爾班克斯,我前往阿拉斯加大學,當地的居民辦了一場慶典,今天來自阿拉斯加各地的人們齊聚一堂,聽他們說將有場舞蹈表演。他們是 2 萬 5,000 年前到 6,000 年前間,從西伯利亞渡過冰封的白令海的後代,如果追溯到源頭,你會發現他們與生活在日本的我們有很深的淵源。

穿越白令海的人之中,有些人接著向南前往南美洲大陸,也有些人則留在阿拉斯加內陸生活。

此外,還有一些人從堪察加半島附近乘船抵達阿拉斯加沿海地區,並在那裡定居,因此流傳在各個群體間的古典神話不盡相同。

阿拉斯加的原住民社會中,各個群體是分住在不同區域,彼此共生的,當中就有 20 種以上的民族混居。另外,目前約有 500 名日本人住在阿拉斯加,韓國人有 1 萬 5,000 人,也就是說,此處蒙古人的人口占比和其它地區比起來,壓倒性得多。

這次阿拉斯加大學舉辦的慶典,聚集了海達、阿留申、尤皮克、因紐皮雅特、特林吉特等原住民部落,會場上賣著他們的手工小物,台上則已經有人開始跳舞。

穿著傳統服裝坐在舞台上的人,大概不到 20 人,當中有老人、身材健美的女人、長相勇猛的年輕人、雙胞胎女孩,甚至有剛學會走路的小孩子。 如此和諧的氣氛,就像親戚和家人齊聚一堂般的溫馨共同體。

一對像是國中生的姐妹敲著太鼓、唱著歌,坐在後座的人則相應著唱喝。氣勢莊嚴的夫妻走上台,在感覺像是妻子的女人的暗示下,男人做出像熊一樣的動作,踏著緩慢的步伐前進。

這些動作之所以打動觀眾的心,是因為這不只是單純的表演,每一個動作都有意義,包含對那些無法用肉眼所見之物的「祈禱」。

接近尾聲時,坐在椅子上的人都敲著鼓,聲嘶力竭地唱了起來,而位在中央的老爺爺出了錯,在該停一拍的時候突然狂叫一聲,周圍聽到的人笑了出來,觀眾也都露出微笑。爺爺有些不好意思地再次跟著合唱。

不知不覺間,台上的人和坐在觀眾席的人之間產生了交流,我感覺到一股舒緩的心靈相繫。

深夜,我懷著某種幸福感離開會場,外面濕漉漉的雪下個不停。

我穿上在南極時穿過的 SOREL 黑色雪靴,藉著頭燈的亮光,在雪地上的道路走著,進入了費爾班克斯郊外的森林之中。臉頰感受到刺骨寒意的同時,尋找著可以燃起篝火的地方。鐵桶被白雪覆蓋,裡頭有著小樹枝,我將樹枝鋪平,當作薪柴使用,再把身上帶著的報紙捲成棒狀,用火點燃。燃燒的報紙,將我的手染成了橘紅色。

之後,我將燃燒的報紙插進堆疊好的薪柴之中,「呼呼呼」地對篝火吹氣。過了一陣子,火開始燃上樹枝,粗的柴薪也燃燒了起來,火焰順勢向上攀升,照亮了四周。伴隨著聽起來像是東西爆裂一樣的聲音,濺起的火星開始舞動了起來。我一邊坐在自己撿來的圓粗木上,一邊用木棒擺弄著篝火,毫不厭倦地注視著焰光。就算身旁感受不到人的溫暖,只要看著燎起的篝火,孤獨就不再是孤獨了。我被火光圍繞著,抬頭看著傾瀉而下的極北之光,不知不覺間,竟忘記了寒冷,也遺忘了時間的流逝。

在位於費爾班克斯的阿拉斯加大學附近度過幾天之後,我動身前往位於阿拉斯加東南方的矽地卡(Sitka)。上次來矽地卡已經是七年前的事了。大學一年級的時候,我曾在這個小鎮待過一段時間。這裡新開了一間詭異的中華料理店,除此之外,和我之前來的時候,沒有任何不同。如果說每隔幾個月街道景象就會改變的東京,是浸透著電子霓虹燈光,沒有生活氣息的城市;矽地卡就是大自然中無限延展的黑暗裡,人類和動物生活的大地。

矽地卡有間星野道夫先生每次來都會住的民宿,由來自虎鯨部落的特林吉特印第安人夫婦細心地營運。民宿開在原住民居住地的中心,偌大的窗戶可以看到海。各處的電線桿上站著渡鴉的情景映入眼簾。再往遠一點看去,杉木林的上方,英姿煥發的白頭海鷗正專注地凝視著天空。

我這次住的房間在三樓,窗外景色很好,這層沒有其他的房客。入住時雖然已經很晚了,但將民宿打理得很好的老闆娘,還是貼心地拿出印地安傳統餅乾和鮭魚乾來招待我。我一邊望著漂浮在海港上的點點光線,一邊啃著粗糙又大片的餅乾。我不知道還有哪個小鎮能像這裡一樣,讓外來的遊子有如此舒適的感受。

我每天都會在矽地卡的街道上到處閒晃。因為這座城鎮很小,只需要半天的時間,就可以逛遍大部分的地方。鎮上唯一的書店附設了咖啡店,我每天會細細地讀完一本書或是攝影集,也一定會用一個大大的馬克杯喝一杯咖啡。特產店陳列著俄羅斯製的娃娃,留著一絲俄羅斯殖民時的痕跡。矽地卡在1799年到1867年的68年間,是俄屬北美的首都。

港口附近擺著一個長達約 10 公尺的獨木舟木雕,船身上有著精美的雕刻,雕刻花紋則是圖騰柱以及許多大家熟知的動物。現在已經很少有可以拿來做這種船的大圓木了。究竟這世上到底有沒有人類曾經利用這種巨大的獨木舟,從北海道出發,經過堪察加半島,抵達阿拉斯加東南方,來到這裡呢?

走過港口,我朝著已被指定為國家公園的森林走去,這是我平時的散步路線。我從一般的馬路轉向海岸,來到了被藤壺覆蓋的岩岸邊。沿著海邊再往前走,就會看到圓粗木,再往前,就是國家公園了。

註:山脈相連形成的巨大山體。

之前來到矽地卡的時候,我幾乎每天都會前往這片森林。這裡和屋久島的森林很像,鬱鬱蒼蒼的樹木、枝木的縫隙間灑落下的陽光、時而吹起讓人感到寒意的涼風、不見其影的鳥鳴聲,還有經年累月佇立在那的圖騰柱。看到了動物的糞便和倒木上長出的新芽,我漫步走在宛如樹叢縫隙的小徑上。樹木砍去後留下的樹樁上,長出的新芽叫做「蘖」。這讓我感覺到,森林的循環生態就像是一個龐大的生命,小小的新芽散發出的生命力,賦予了這片森林更強悍的力量。

探索完森林後,我在回去民宿的路上,偶遇了星野先生的朋友 —— 鮑勃‧山姆(Bob Sam)。後來我才知道,原來鮑伯就定居在民宿的附近。關於鮑勃的故事,星野先生的《森林、冰河與鯨》 (Forest, Glacier and Whale,暫譯)這本書中已經有詳盡的介紹了,所以我不打算多談。不過,他是渡鴉部落特林吉特印第安人的口述傳承者。

我以前也曾在這個小鎮偶遇鮑伯。那是星野先生去世後的事了。我叫住了當時正緩緩騎著腳踏車,準備爬上斜坡的他。當初是因為星野先生的書,我才記得他的長相的。

「不好意思,請問你是鮑勃‧山姆先生嗎?」

他面無表情地答道:「是。」

那個時候星野先生的遺作《尋找光的旅程》(Northern Lights,暫譯)剛出版,我總是書不離身地隨時攜帶。當時離發售日也沒過幾天,我馬上從包包拿出來,問他:「你知道星野先生寫的這本書嗎?」

他接下這本書,然後張大著眼盯著封面瞧,表情漸漸有了變化。

「這本書,我不知道……」鮑勃說。

「你有出現在裡面喔。」我說完,然後把書翻了翻。他的臉上浮起了笑容。

「這本書送給你。你願意收下嗎?」聽到我這麼說,他對我說了聲「謝謝」,然後伸出了手。我和他握了手,他再度以十分輕鬆的姿態騎上腳踏車,爬上坡道。

這次再度相遇,我問他:「你還記得我們以前也在矽地卡見過嗎?」

他的語氣和七年前沒什麼兩樣,微笑著說:「嗯,我記得啊。」

也不知道他到底是不是真的記得。和他道別後,不知道爲什麼便開始有點在意 —— 那個俄羅斯人墓園的存在。

鮑勃花了數十年的時間,將荒廢的俄羅斯人墓園給整理好,這一段逸聞,刊載在星野先生的書上。那塊地在變成俄羅斯人墓園的數百年前,曾是特林吉特印第安人神聖的最終之地。在那塊土地上感應到與靈魂有所連結的鮑勃,幾乎每天都在打理那座墓園。

夜晚逐漸逼近的黃昏,我造訪了那座俄羅斯人墓園。它位在小鎮外的一座小山坡上。和上次來的時候一樣,看得出來有好好地整理,可是,現在墳墓上還增添了許多花朵作伴。花朵與生俱來的美麗顏色,為這座荒涼的墓園,渲染出更加繽紛的色彩。

枯木上纏繞著玫瑰,墓碑上綴有花圈。鮑勃獨自整理的這座墓園,漸漸開始有人造訪,讓這座墓園獲得了新生。曾一度被忽略的死者安息之處,不知從何時開始,再度開滿了花。

千年以前,這裡曾是特林吉特印第安人的安葬之地。化作塵土的人們,或許是遠古時從日本渡海而來的,也或許是從歐亞大陸跨越白令陸橋而來的。我一邊思考著這些事,一邊想起了以前鮑勃來日本時的趣事。鮑勃當時去了北海道小樽的郊外,造訪了被認為是前人作為祭祀的場所 ── 富極部洞窟。他將包含導覽員在內的所有人留在洞外,隻身一人進入了洞窟,好幾個小時都沒有出來。從洞窟裡面傳來了不知該稱為是祈禱還是叫喊的聲音。他應該是在那個洞窟當中,感應到了自己和祖先之間的連結吧。而那搞不好與他在矽地卡墓園時所出現的感應,是相同的也說不定。

下次還有機會遇到鮑勃的話,我一定要問問他。彼岸的死者並非塵封在過去,而是超越時間踏上旅途。而此岸的我們,則是在墓地上擺滿鮮花,同時也觸及到過去和未來間的滄海一粟。一陣風吹來,頭上的枝葉窸窸窣窣。晃動的樹枝之間,我感受到了一股悠遠的時光。矽地卡的這座俄羅斯人墓園,或許就是為了讓人能巡遊在悠長時光中,所留下的,宛如時光膠囊一般的存在吧。

interview with

Naoki Ishikawa

採訪整理 編輯部

在日本自肅這段期間裡,都用什麼方式去消解無法踏上旅途的空虛感?

在日本因應 COVID-19 疫情的「緊急事態宣言」狀態下,去不了國外,我就在東京澀谷進行拍攝。澀谷隨著東奧的再開發,每一週看到的景色都不太一樣。而且街上的人漸少之下,老鼠的數量增多。我一邊追著老鼠,一邊拍照,這兩年以來,我都一心一意拍攝與時推移的澀谷風景。

你曾多次提到星野道夫的書是你前往阿拉斯加的契機,當初受到他的哪些書影響?

他的全部著作。我在十幾歲時接觸到了星野道夫的書,只要讀了星野先生的書,我就有踏上旅程的動力。這些書在我想邁出第一步時像是推了我一把,進而啟程去了阿拉斯加。當然,不只是他的書,冒險家植村直己的書也是。

2004 年與 1998 年造訪德納利山相比,有著截然不同的體會,而現在再回頭看,哪些回憶仍常常湧現?

我經常想起白夜下(註)阿拉斯加的天空,以及除了白色以外,什麼都看不見的雪面。登上德納利是春天到夏初的時候,太陽幾乎不下沉,帳篷外一直都很亮,我每天都在這樣的光照下攀爬德納利,現在仍不時會想起那樣明亮的日子。

與當地住民相處過後,拍攝他們習以為常的生活風景的視角是否因此產生變化?

是啊。只要一瞭解當地人的生活,就會對他們的例行活動產生濃烈的興趣,例如狩獵,我經常跟著他們一同出門。與其說我喜歡阿拉斯加的自然,不如說我對「和人有關的自然樣貌」更感興趣。

你現在對攝影還有什麼樣的期待?對你而言,「攝影」是什麼?是從一而終的嗎?

「攝影」是和未知相遇的時刻、是自身有所反應的時刻。只要身體繼續對世界做出反應,我就會一直拍下去。

如果可以再去一次阿拉斯加或德納利,你會安排怎麼樣的行程?

冒險家植村直己長眠在德納利,我想知道他最後的行動,所以想透過常規路線外的「西坡路線」登上德納利,進行調查。

你怎麼提醒自己時常保持「以不瞭解為前提去感知世界」的心態?

好好地「看」,因為攝影師就是一種不停地、持續地「看」的工作。

你曾在訪談說到「雖然有很多想看想聽的東西,但目前也做到了許多想做的事。」,那現在呢?有沒有新的目標?

我預計在今年春天,登上世界第三高峰肯欽真加峰(Kanchenjung)並進行拍攝。

目前 K2 登頂計畫仍持續進行中嗎?你抱著怎麼樣的期待?

今年夏天一定要再去一趟。

註:黃昏還未過去,黎明緊接而來,是高緯度地區的一種自然現象。

石川直樹 Naoki Ishikawa

1977 年出生於東京。畢業於東京藝術大學美術學院博士、早稻田大學歷史民俗系,熱衷於民俗學、人類學。藉由《NEW DIMENSION》、《POLAR》獲得「日本攝影學會新人獎」、「講談社出版文化獎」;《CORONA》榮獲「土門拳獎」。2020 年《EVEREST》、《稀人》則獲日本寫真協會頒發「作家獎」。除了攝影,文學方面亦不乏佳作,《最後的冒險家》獲得了開高健紀錄文學獎。

而從 2020 年 COVID-19 流行至今,仍不斷地創作著述,將鏡頭轉向出生地的《東京 我出生的城市》與被日本海環繞的《奥能登半島》。