我走,故我在 ——《山之生》導讀

娜恩‧雪柏德

新經典文化

凱恩戈姆山(The Cairngorm Mountain)位於蘇格蘭東北端,算是英國的北極圈。每到冬天,時速高達 170 英里的暴風席捲山中海拔較高的諸郡,多次崩落的雪把山坡擦得乾乾淨淨。極光籠罩山頂,發出紅綠交錯的光芒。即便是在盛夏,積雪依舊覆蓋最深的山間窪地,緩緩凝結成冰斗。由於這裡一年到頭狂風不止,高原上的松樹最高長到 6 英寸,灌木叢則像刻意壓低身子擠在一起,挨著石堆形成一片片矮林。蘇格蘭的兩大河——迪河和埃文河均發源於此,水流從高處如雨落下,經岩石過濾,匯聚成我所見過的最清澈的河川,一路凝聚力量,奔騰入海。山由大量被侵蝕的岩漿殘留物構成,泥盆紀時期從地殼噴湧而出的岩漿冷卻成花崗岩,突出於周遭的片岩和片麻岩,形成山脈。凱恩戈姆山一度比今日的阿爾卑斯山還高,歷經上百萬年的侵蝕後,變成現在低矮荒涼的鯨背狀丘陵和破碎峭壁。生於火,塑於冰,再經風、水、雪打磨,最終形塑凱恩戈姆山的,就是娜恩‧雪柏德在這本薄薄的傑作中不斷提到的「原生力」。

安娜‧雪柏德(Anna Shepherd,即娜恩‧雪柏德)1893 年出生於亞伯丁,1981 年在那裡去世。漫長的一生中,娜恩曾在成百上千的日子裡走幾千英里路,徒步探索凱恩戈姆山。她的成名作包括三部現代主義小說:《採石林》(The Quarry Wood)、《晴雨屋》(The Weatherhouse)及《格蘭屏恩山路》(A Pass in the Grampians)。但是對我來說,她真正重要的作品是直到最近才有讀者接觸的《山之生》,這部她寫於二戰最後幾年的作品。

雪柏德是那種最出色的在地主義者,她對自己選擇書寫的地方再熟悉不過,這分熟悉非但沒有限制她的視野,還賦予該地更豐富的意涵。她成長於平凡的中產家庭,一生活動範圍大都在亞伯丁。青年時,她先後就讀亞伯丁女子高中和亞伯丁大學,1915 年大學畢業,之後四十一年裡她都在現在的亞伯丁教育學院擔任英文講師(雪柏德曾自嘲,她在那裡的「神聖任務」就是「試著阻止畢業生們乖乖遵從社會認可的生活模式」)。雪柏德雖然去過很多地方:挪威、法國、義大利、希臘以及南非,但她生活過的地方只有位於迪賽德北部的西卡爾茨村。對她而言,距離西卡爾茨僅僅幾英里的凱恩戈姆山就是她的心靈腹地。一年之中,無論春夏秋冬,無論清晨、白晝、黃昏還是夜晚,無論是一人獨行,還是朋友、學生或迪賽德俱樂部的徒步愛好者相伴,雪柏德始終在進山或離山的路上。和所有的登山愛好者一樣,平地待久了,她反而會出現高山症。

雪柏德從小就熱愛生活,每天過得興致盎然,也享受寧靜淡泊。在給朋友的信中,她提到一張蹣跚學步時站在媽媽膝上的照片,說自己「全身亂動,揮拳踢腿,就像要奮力抓住人生一樣——我發誓,光看照片就能感覺到我手舞足蹈。」雪柏德是詩人柯立芝(Samuel Taylor Coleridge)形容的那種「圖書館鸕鷀」,嗜讀如命,無所不讀。1907 年 5 月 7 日,年僅十四歲的雪柏德開始寫她人生的第一本「札記」,她在筆記本中抄寫文學、宗教和哲學書片段,從中可知年輕的她已閱讀廣泛。

雪柏德的創作高峰出現在1928到1933年間,一連出版了三本小說,緊接著又在 1934 年出版詩集《在凱恩戈姆》(In the Cairngorms)。這本詩集由於發行量小,現已難尋,卻是雪柏德最自豪的作品。對她來說,文類有清楚的品級,高居首位的就是詩。在她寫給小說家尼爾‧古恩(Neil Gunn)的信中(兩人鬥智、鬥才情,激昂論辯),雪柏德說:「詩以最激烈的形式呈現所有經驗的核心」,透過詩句,人們得以一瞥「生命熊熊燃燒的內核」。她感覺只有當自己被「附身」、當她「整個身心⋯⋯突然煥發生命」時,詩才能自筆端淌出。然而,她也曾向古恩坦白,她擔心這些「關於星辰、高山及光芒」的詩過於「冷峻」、「無情」。儘管如此,她說「當被創作的熱情驅使時,我能寫出的就是這些。」

雪柏德在六年中寫就四部作品,然後就陷入空白。其後的四十三年間,雪柏德再無作品問世。這段創作沉寂究竟是出於審慎還是文思枯竭,已無從得知。即便是在 1931 年的創作高峰期,雪柏德也曾因無法創作而憂鬱症發作,深受打擊。「我寫不出任何東西了,」那一年她寫給古恩的信中難掩消沉,「人(或許只有我)一生中總有說不出話的時候,除了任生活繼續什麼也做不了。話語可能會回來,可能再也不來。若它從此不來,我也只能接受。至少,不能為了製造噪音而放聲吵鬧。」 1934 年後,話語確實回來了,但是斷斷續續。她依舊寫得少,除了《山之生》——這本原文大概只有三萬字——就是偶爾幫迪賽德俱樂部雜誌寫文章。

有關《山之生》創作過程的確切狀況已難獲知。這本書的內容來自雪柏德一生的登山經歷,但創作時間主要集中在二戰末期。戰爭在書中彷彿一記遠雷:飛機墜落高原,機組人員喪命;施行燈火管制的夜裡,她走到山區唯一的廣播站想收聽戰局;若斯墨丘斯莊園裡的歐洲赤松被砍倒,徵用於戰爭所需。我們還知道雪柏德在 1945 年夏末就完成草稿,因為當時她將書稿送給好友古恩審讀。古恩從「親愛的娜恩,妳根本不需要我來告訴妳我有多喜歡妳的書,」如此狡黠的回覆下筆,隨後寫道:

完美之作。行文克制,有著藝術家、科學家和學者的準確度;下筆精準,無學究氣,字句到位。流露著愛,流露著智慧⋯⋯妳談的是事實,條理分明、平靜地在事實的基礎上陳述。在妳的世界裡,光和存在本身就是事實。

古恩一語道破本書風格獨特之處:抒情節制,極其專注,精確到位,採取有觀點的陳述,讓事實免於累贅臃腫,讀來輕靈有趣。不過,信中隨後的看法就有些傲慢了。古恩認為這本書恐怕很難出版。他認為對讀者來說,關於凱恩戈姆山的各種專有名詞毫無意義,他建議雪柏德插入圖片,並加上地圖輔助閱讀。他還建議她別找「一團糟」的費伯出版社,考慮在《蘇格蘭》雜誌上連載。信末他對雪柏德——他的「水之精靈」,寫出這樣能吸引山林鄉間愛好者的作品表達祝賀。

可能因為沒把握能出版,也可能是雪柏德不想出版,總之在之後三十多年裡,這本手稿都被冷落在書桌抽屜,直到亞伯丁大學出版社在 1977 年安靜地出版了它。同年,布魯斯‧查特文(Bruce Chatwin)出版《巴塔哥尼亞高原上》(In Patagonia),派翠克‧弗莫(Patrick Leigh Fermor)出版《時光的禮物》(A Time of Gifts),約翰‧麥菲(John McPhee)出版《到鄉間》(Coming into the Country);一年之後,彼得‧馬修森(Peter Matthiessen)充滿禪宗思想的山野史詩《雪豹》(The Snow Leopard)問世。在我看來,《山之生》可以和這四本名聲響亮的紀行經典齊名。在我所知的,二十世紀探究英國地景的作品中,只有J‧A‧貝克(John Alec Baker)的《游隼》(The Peregrine)擁有與它相提並論的飽滿,兩者都是此類作品中的異類,行文同樣是引人注目的散文詩,同樣展現出對「親見」的執迷(視覺上的,神諭的)。

這本書會吸引新一代讀者有許多原因,其中最重要的一點是「自然寫作」在當今社會形成熱潮。由於雪柏德終其一生都鄙視諂媚之言,我在談這本書時必須注意自己的措辭。雪柏德在 1930 年寫給古恩的信中,譴責對她早期兩部小說發表過評論的蘇格蘭媒體,說他們「過於奉承」。「你難道不討厭自己的作品被過度吹捧嗎?」她問古恩,「我非常討厭那些諂媚者。」我想像不出什麼樣的措辭對《山之生》算「過度吹捧」,我實在太推崇它,但雪柏德既然清楚發出過警告,我還是克制一點。

《山之生》是本難以明確描述的書。一本關於頌讚的散文詩?一次對地景的詩意探詢?一首地景讚歌?一場探討知識本質的哲學思考?還是長老派與道家的教義混搭?雖說這些描述或多或少都符合《山之生》的特徵,卻無法完整涵蓋它。雪柏德稱它為「愛的流通」(a traffic of love),「流通」在這裡意味著「交流」和「交互」,而非「交通壅塞」,甚至含有在「愛」裡的性的震顫。本書語言飽經歷練,既描寫不同類型的氣候,也是作者與「原生力」接觸幾十年的收穫。調性上,「心智清朗」與「情感湧現」並存;文類上,它囊括了田野筆記、回憶錄、自然史和哲學沉思。一方面,它湧動著令人興奮的唯物色彩,凱恩戈姆山堅硬的岩石兀自挺立,這樣一個大山世界「無為無言,徹徹底底,只是山的本體」;另一方面,對心靈與山脈互動的描寫又幾乎帶著萬物有靈的意味。

《山之生》應該最廣義地被理解為一部地方性作品,這一點很重要。過去一個世紀裡,「地方性」(parochial)這個詞已經變調了,因為被當作「教區」(parish)的形容詞,它漸漸被賦予地方教派主義、孤立、局限等意義,意味著一個心靈或整個群體轉向內,開始令人鄙夷地自我設限。但這不是這個字的本意。愛爾蘭偉大的世俗詩人派翠克‧卡瓦納(Patrick Kavanagh)就對地方教區的重要性深信不疑。對卡瓦納來說,教區並非界限,反而是個小孔,得以窺見整個世界。「地方主義(parochialism)是普世皆同的,」他寫道:「它處理的是最基本的問題。」值得注意的是,卡瓦納和亞里斯多德一樣,沒有把「普世」(universal)和「普遍」(general)混為一談。對亞里斯多德而言,「普遍」的概念寬泛、模糊且難以辨認,「普世」則源自對個體的密切關注,在經歷了細緻調整之後才能形成。卡瓦納一次又一次回到「普世」與「普遍」間的這種關聯,不斷提到一個觀點:我們透過仔細觀察近在眼前的事物來獲得新知。「所有偉大文明的根基都來自地方,」他這麼寫道:

哪怕只是想充分瞭解一個領域或一片土地,也需要耗費一生的時間。在詩的經驗世界裡,有價值的不是廣度,而是深度。籬笆間的一道縫隙,窄河道裡露出水面的光滑石頭,植被茂盛的草叢展現的一處風景,四方小牧場交接處的一灣溪流——這些差不多就是一個人能完整體驗的全部。

雪柏德對凱恩戈姆山的瞭解並不「廣博」,卻很「深刻」。對她而言,凱恩戈姆就像吉伯特‧懷特(Gilbert White)的塞爾伯恩、約翰‧繆爾(John Muir)的內華達山、蒂姆‧羅賓遜(Tim Robinson)的阿倫群島一樣重要。它是她陸上的島嶼、專屬的天地、鍾愛的領地,她用腳步丈量、探索,長期以來對這片土地的關注為她帶來對生活全方位的瞭解,而非局限的知識。雪柏德曾問古恩,有什麼方法能「使庸常之物散發出光芒」?她再進一步說明,她指的是「讓事物有普世性」。讓「庸常」(common)有了「普世」性,綻放光彩,這正是雪柏德在《山之生》中成就的。

大部分登山文學都出自男性作家,而大部分男性登山者都聚焦於高山之巔:在他們看來,山林探險的品質完全取決於有否登頂。然而,登頂並非爬山的唯一方式,描述攻頂過程也不是書寫登山的唯一角度。雪柏德這本書或許更適合歸類為山林文學,而非登山文學。她承認自己早期也常抵擋不了來自「高山氣息」的「誘惑」,在接觸凱恩戈姆山時以自我為中心,拿大山「對我產生的影響」為標準來欣賞它,每每登山都想著「直奔山頂」。在《山之生》裡,雪柏德敘述自己如何在時間流逝中學會漫無目的地走入山嶺,「單純想要和山待在一起,就像去拜訪一位朋友,除了與他作伴,再無其他意圖」。「我再度來到高原之上,像隻轉圈的狗一樣走來走去,想知道這是不是好地方,」她以聊天的口吻開始一章,「我想這是好地方,我要在這裡待上一會兒。」隨意走探的興致取代了登頂的狂熱,高原取代了山巔。她不再對探索那能讓人感覺無所不知、擁有上帝視角的峰頂有興趣了。這本書從此呈現出一幅清晰的圖景,也永久改變了我觀看凱恩戈姆山的方式。她認為要把山看作一個整體,而非一系列獨立的峰頂:「高原才是這些山脈的真正頂峰;所有的山必須被視為一體,而那些山頂⋯⋯不過只是高原表面的渦流罷了。」

自此,做為一個行走者,雪柏德所走的是一條獨特的朝聖之路。她沒有一路直上山巔,反而繞山漫步,跨越峰巒,走入山林。她在一次又一次翻山越嶺中心懷內斂的謙卑,和其他人登頂狂熱背後的自鳴得意形成對比。普通登山者期待俯視萬物,向外尋求無所不知的快感;這位朝聖者則滿足於向山林周遭、向自我內在探尋真正的神祕。

凱恩戈姆是我最早接觸的山,直到今天也依舊是我最瞭解的山。我祖父母在山脈東北端斜坡上一個林間小屋安家,他們打造的粗獷牧場一直延伸到埃文河岸。我很小的時候就常在夏天和家人一起去拜訪他們。屋裡有一面牆掛著一幅由英國陸地測量局製作、關於整個山脈的巨大覆膜地圖,我們會用手指在上面畫出走過的路,描摹下一次漫步的行跡。我祖父是位喜歡登山的外交家,一輩子都在世界各地爬山。正是他和他的凱恩戈姆世界在年輕的我心中埋下對高山的熱情。對幼年的我來說,他那三英尺長的木柄冰鎬和陳舊的鐵質攀岩冰爪就像巫師道具。祖父向我展示過他攀登阿爾卑斯山和喜馬拉雅山時拍攝的黑白照片;人類竟能登上這些山脈,在我看來簡直不可思議。對那時候的我來說,登山就如雪柏德所說,「是一項傳奇任務,只有英雄能達成,遠非每個人都做得到」。我和雪柏德一樣,童年時期與凱恩戈姆山的接觸「讓我一生都與大山緊緊相依」。從那以後,我多次徒步、滑雪越過山峰,我的區域地圖如蜘蛛網一般,布滿曾經嘗試過的路徑。我看到過幾十隻藍白色的雪兔,這些體形和狗一樣大的兔子從格拉斯莫爾山(Glas Maol)後的泥沼地裡跳出來;跟隨過一群群雪鵐越過布雷里厄赫山(Braeriarch)的高地;也曾在暴風雪肆虐時躲在北山凹(Northern Corries)的一個雪坑裡,度過了好幾個小時。

也就是說,早在 2003 年一位老友把《山之生》這本書推薦給我之前,我已對凱恩戈姆山所知甚詳。他說這本書的口氣儼然這是一本被人們遺漏的經典之作。我讀完它,被這本書改變。我以為自己非常瞭解凱恩戈姆,雪柏德讓我意識到這個想法是多自負。她的文章重塑了我看待這些熟悉山脈的視角,教會我如何看見,而不僅是看著。

《山之生》充滿了敏銳的洞察力,只有「在山上待過一段時間」、頻繁走過某些地形的人才能做到。「樺木只在雨天才釋放出氣味,」雪柏德寫道:「這種香醇的味道就像高年分白蘭地一樣濃郁,在潮濕而溫暖的日子裡教人醺醺然沉醉其中。」在讀到這些文字以前,我從未注意過樺樹的氣味;現在每當我站在夏日雨後的樺樹林裡,就一定嗅得出干邑白蘭地的香氣。還有,雪柏德在書中記錄並評論了金鵰「一圈又一圈」步步高飛的過程,地衣中微小的緋紅肉杯菌,有著白色翅膀的雷鳥騰空飛過池塘,「像挑圓片遊戲(tiddly-winks)裡的籌碼一樣跳躍的小青蛙」,以及一隻穿越陽光下的雪地、留下「古怪而可笑的狹長陰影」的白色野兔。她擁有類似安迪‧高茲沃斯(Andy Goldsworthy)的敏銳洞察力,能發現大山在偶然間展露的大地藝術:「山毛櫸的芽鞘被吹落在道路邊緣,彷彿潮水過境,為灰塵漫天的五月帶來了一絲明亮的色彩。」她在「綢緞般溫柔」的十月夜裡露宿在高原的火成花崗岩上,半睡半醒間感覺自己變成了石頭,「深深地沉入靜止狀態」,在火成岩的影響下轉變為全新的礦質版的自己。

由此看來,雪柏德可以算目光敏銳之人。和很多目光敏銳的人一樣,她也有點神祕主義傾向,極端經驗主義對她來說是通往內在世界的第一步。「觀看很久之後,」她寫道:「我才意識到自己之前從未真正看見過它們。」她的描述常帶有超越感,或者更準確地說,穿越了物質本身。在山上邊走邊看幾小時之後,她寫道:

雙眼看到之前錯過的風景,或者說是發現了觀賞原有風景的新視角;耳朵和其他感官亦然。這些超越時刻的出現難以預知,但似乎循著某種規律,至於其原理,我們仍所知無幾。

雪柏德——就像尼爾‧古恩,以及蘇格蘭探險家、散文家威廉‧哈奇森‧默里(W.H. Murray)——深受佛道兩教影響。禪宗如同花崗岩裡的雲母微粒,都在三位作家的散文中閃現。即便今天去讀他們融合了高地景觀與佛教形而上思辨的作品,依舊令人震撼,那意料之外的觸動就像在蔬果園裡遭遇一場能劇表演,或在冰斗間忽然見到野菊盛開。

「一座山」,雪柏德充滿禪意地寫道:「有它的內在。」她這個「首要的想法」跟常人的直覺違背,我們通常更傾向於從山的外在形態——峰頂、山肩、懸崖來思考。然而雪柏德總是在觀看凱恩戈姆的內在,我發現自己現在佇立山丘上也會做同樣的事。她的眼神一次又一次向表面之下的世界窺探,深入岩石裂縫內,深入清澈明亮的湖泊溪流裡。她的手浸入冰斗小湖,赤裸走進埃文湖的淺灘,將手指伸進老鼠洞和積雪裡。在《山之生》裡,「深入⋯⋯內」這個詞一再出現,甚至有了動詞的力量。她走入大山試圖尋找的不是雄偉的美景,而是深刻的「內在」、隱密的「凹陷」。各種隱而不現的風景令她著迷,比如阿登高地的「地下洞穴」,與凱恩戈姆山裡的「洞穴」與「壯觀的峽谷」。格蘭屏恩山區裡「小溪」與「湖泊」的水流如此清澈,在她看來,「好比晴朗的天空/天光匯聚其上」。冰斗之所以吸引她,在於它們創造的罩形空間裡,色彩和空氣都被賦予了「形體」和「內容」。寫到黃昏時在「陰暗森林」裡瞥見的生物眼睛,她好奇牠們眼球的「水綠色」是不是「人們看到的某種奇異的虛空綠色⋯⋯來自外界光芒的反射或是內部光線的閃爍」。

這種對大山「內在」的執著不是胡思妄想;相反的,它體現出這本書的企圖,也就是作者說的「接近內在」。在雪柏德看來,世界的外在與精神的內在之間始終不斷交流,不曾稍停。她知道長久以來地形地貌為人類提供了有力的寓言,是一種向自我解釋自己為何的好途徑,也是塑造記憶、賦予思想形體的有力方式。這正是她在書中探究的,實體的山與形而上的山兩者之間的關係。正如約翰‧繆爾四十年前所寫的:「向外走⋯⋯其實是為了向內探索」。

就在這篇文章寫到一半時,三月下旬,我離開劍橋的家,從倫敦坐上臥鋪火車,到北方的凱恩戈姆山旅行。在英格蘭南部,黑刺李的小白花爬滿了籬笆,鬱金香和風信子散落在郊區的花壇裡,已經是春意盎然的時節。但一到凱恩戈姆卻宛如回到嚴冬。背風坡的雪崩依然隆隆作響,埃文湖一片冰封,高原上暴風雪肆虐。歷時三天,在四位朋友的陪伴下,我徒步跨越山丘,從東南方的葛蘭希滑雪場抵達位於西北邊的莫利西湖(Loch Morlich),在班阿布林德(Ben a’ Bhuird)寬闊的山頂高原體驗到最純粹的「雪盲」狀態。爬過高山或去過南北極的人們對雪盲可能不陌生:雪、雲、暴風雪交織成一個白茫茫的世界,大小和距離變得無法辨別,既沒有陰影也沒有路標,空間顯得深不見底。甚至連地心引力在這裡也變弱了,只有當頭骨裡的血液倒流,才能判斷出陡坡和瀑布的線條。在班阿布林德山上那段令人驚異的時間,我們彷彿飛行在純白的世界。

山的世界就像沙漠一樣充滿幻象。雪、霧、雲和距離創造出不同的幻覺效果,比如光線和透視的把戲、幻日、霧虹、布羅肯奇景(Brocken spectres)、雪盲⋯⋯等。這些光學特效令雪柏德為之著迷。某個冬日,她看到一個「無所依附的雪骨架」,後來才發現那是一塊高聳峭壁上的黑色岩石,由於看不清下方的雪堆,它彷彿懸浮在空中一樣。盛夏時節,天朗氣清,她看到幾百英里外彷彿佇立著一座山峰,一座高大的布拉西爾島(Hy Brasil)。「我發誓,我曾看到一個青綠輪廓,清晰又渺小,比任何地圖有記載的山脈都遙遠,與地理學家繪製的地圖不同,我的同伴也不以為然,而且那次以後我也再沒有看過它。」雪柏德將這些幻覺一語雙關地稱為「拼寫錯誤的迷咒」(mis-spellings):某種擁有意外魔力、能夠提供啟示的視覺「混淆」。她喜歡這些時刻,毫不懷疑,也不更正。因為「我們輕信的雙眼」容易被山裡的世界「欺騙」,可是正是這些,讓我們得以重新閱讀世界:

這些幻覺,會因所處位置及觀看方式的不同而千差萬別;人們因而察覺平日所見並非事物的真實全貌,而是千萬種可能性之一。假如能發現另一種視角,就算只是短短一瞥,不至於改變我們,卻能厚實我們。

這樣的看法確實精闢。我們看到的從來都談不上正確,都是一時的。「幻覺」本身就是認識事物的方式。(這話讓人想起詹姆斯‧喬伊斯說過,錯誤往往是發現新事物的大門。)尤為重要的是,這樣的幻覺既不會應召而來,也不會依人類的要求現形。它們源自物質與感官難以預知的合謀,就像山這個整體,「可遇不可求」。雪柏德沒有系統地穿越山脈,也沒有試圖利用某種精神地理學策略來撬開它的祕密。她接受了無法「憑意志」獲得「意料之外的啟示」這一事實。山的優美遵循奥古斯丁教義,人無法透過主動尋求而獲得恩典。(不過值得注意的是,雪柏德對「艱難跋涉」的癡迷,透露出強烈的長老會信念:「繼續艱難跋涉,往大山深處走去」⋯⋯享受著「走起來實在不太容易」的經歷⋯⋯「向上跋涉」。)

在一段令人驚歎的幻覺描寫中,雪柏德敘述了在潮濕的天氣裡遠眺石頭穀倉的經歷。濕潤的空氣成為稜鏡,為她重新調整視角,帶來多元視野,使她彷彿能同時看到穀倉的各個側面。雪柏德的風格跟這有點類似,分散而多元。閱讀《山之生》常有應接不暇的感覺,你的視線被分散在不同事物上,好比突然獲得蜻蜓的複眼,一瞬間能看到成百個鏡頭裡的景色。這種複合效應,源自雪柏德拒絕給任何單一視角優先權。即便她自己的意識,也只是觀看大山的無數焦點之一。她一會兒採用飛鷹的視角,一會兒透過徒步者的眼睛描述,下一刻又變成蔓生的杜松。如此一來,我們看到世界如何「看待它自己」(這句讓人難忘的話出自她書裡)。這本書體現了生態學原理,但並不公然宣揚「環保」(我猜這個詞對於雪柏德來說沒有太大意義)。

生態學的第一定律是萬物彼此相聯,《山之生》全書就充滿、或說交織著相互關聯的意象:裸露著的樹根像「蛇群一般扭曲交纏」;山上高處的矮小歐洲赤松「匍匐在地,形狀幾乎像是玫瑰」;雌雄雙鴨一起露出水面時,看上去像擁有「一對巨大羽翼」的大鳥;被當地人稱為「蟾蜍尾」的多股地衣,擁有幾十個「獨立發展的觸角和側枝」;湖水將上千根漂浮在水面的松針編織成為複雜的球體,好似鷦鷯的鳥巢,結構錯綜複雜、緊密相連,以至於「打撈起來後仍可保存好幾年;對那些沒聽過這個祕密的人來說,可算得上植物界的大謎題」(當然,這些松針球也隱密象徵著這本由雪柏德自己「編織」的小巧精悍、「留存多年」的作品)。毫不誇張地講,讀完全書,你會意識到十二個章節透過色彩、思維與圖像的韻律感連結起來。它們要呈現的並非山的十二種面向,而是整座山的橫截面,全書讀來就像穿越一片矮刺柏林。書的形式結構因此道出作者的核心命題:世界無法被分割成清晰可辨的不同領域,世界不是可以切片細分的蘋果,而是一張難以用圖表標識、交錯互聯的複雜網路。

雪柏德曾描寫在一個漫長的冬季黃昏,兩隻發情期的牡鹿打起架來,雙方的鹿角在廝打中「交叉」,難以分開。她看著牠們「在冰凍的山谷地表來回拖拽對方」,等待答案揭曉:誰會贏?牠們會怎麼樣擺脫對方?然而黑夜降臨,雪柏德不得不返回室內,第二天一早再來到戰鬥場,既不見屍首也沒發現任何線索。這段插曲提供了另一個畫面,證明山會拒絕回答那些明確拋給它的問題。即便是對那些「屬於山的」徒步者,山的「連鎖」也極少打開。鹿群健步如飛,但牠們的動作依然「與大地緊緊相連,難以脫離」。一隻幼鹿躺臥在「隱密的山谷」,偽裝得如此嚴密,以至於牠不眨眼根本沒法判斷牠在哪裡。大山「不僅意味著岩石和土壤」,也有「自己的空氣」。早在拉夫洛克告訴我們「蓋亞」(Gaia)這一概念前,雪柏德就已提出,她在山裡的小世界是個不可分割的整體,應當用全面的眼光看待:「崩裂破碎的山岩、滋養萬物的雨水、令萬物復甦的太陽、種子、根莖還有鳥,皆為一物。」「所以我就這樣躺在高原上,」她寫道:

我身下是火焰的絕對核心,擠壓打磨著轟隆作響的火成岩;我頭上是一方藍色天空;在岩石之火與太陽之火間,是碎石、水土、青苔、草地、花木、昆蟲、鳥獸、風、雨、雪——是山的整體。

當然,雪柏德筆下的「整體」(total)不是總計意義上的總體(totalizing),也不是「極權主義」(totalitarian)的整體。而是只要我們的能力還沒能完全理解一個對象,譬如山,它就是個有待發掘的「整體」。

正因如此,《山之生》裡闡述的知識理解從來都是無止盡的,始終是等待完成、尚未抵達的狀態。山不是亟待破解的縱橫字謎,起伏跌宕間都充滿祕密。人類「耐心地搜集一個又一個事實」,但這些認識論意義上的積累只能帶你走一段路。已有的瞭解不是奧祕的敵手,而是同謀。對山間萬物的關聯瞭解愈多,真實世界就愈顯得不可思議,其他之前不夠瞭解的領域也慢慢展開:「人對土壤、海拔、天氣和有生命的植物、昆蟲之間那錯綜複雜的相互作用所知愈多⋯⋯這分神祕感就愈濃厚。」雪柏德提到自己喜歡「循著溪流直到源頭」的水文習慣,隨後說水源——池塘、山湖、內海——藏有更多不可思議的謎題。宇宙不過是在指引你繼續向前。出發吧!繼續向前!你將遇到「大山從未完全洩露的奧祕」的新鮮面孔。

雪柏德從中學到的——也是她在書中闡釋的——就是人一旦與某個地方建立長久關係,最終就會準備好隨時接受不確定性,接受無法獲得全部知識的現實。「人類從未真正理解大山,也從未真正理解自己與山的關係,」她寫道:「瞭解另一個個體的道路永無止境⋯⋯被探索的一方會隨探索者一同成長。」「慢慢地,我發現了進入的方式」,逐漸有了進展,但不完整,因為「假如還有別的感知方式,那我一定能知道更多」。這不是一本對已有發現津津樂道的書,而更喜歡展露對未知的無知,比如萬物身上那些「因為我們缺乏瞭解途徑而難以獲知的令人興奮的特質」,對她而言「內涵過於豐富」的水,以及「漸漸融入暗沉的雲,完全看不出牠們所在、卻又轉瞬間恢復隊形和方向」的雁群。雪柏德總是被山間無從標誌描繪的增量和盈餘驅動,「大腦其實無法消化大山能給予的,甚至那些能被感知的,人也常覺得難以置信。」

我擔心寫這些文字反而讓這本書顯得深奧、冷酷、過度知識分子化,這當然不是事實。《山之生》飽含智慧,結構嚴謹,但絕不費解。書中湧動著生命、死亡、軀體、熱情,以及——寫得很隱晦的——性。對她來說,山間的經歷與身體密切相關。她記錄下多少歡樂啊!在山上,她以野地食材維生,尋找蔓越莓、雲莓和藍莓,暢飲來自小河深處「強大白色」的水流。「我像隻狗,氣味令我興奮不已⋯⋯體會苔蘚的泥土氣息的最佳時刻,是挖掘土壤的瞬間。」她在湖中游泳,在山坡露宿,因知更鳥踩在裸露的手臂上或覓食中的鹿群抽動鼻子的聲音而驚醒。雪柏德精確記錄了霜凍是如何「凍僵下巴的肌肉」(我們通常不會把身體的這部位與肌肉想在一起,更別提它對溫度的敏感了)的過程;「讓手掌穿過杜松或樺樹林⋯⋯享受水滴緩緩流過手掌的欣喜」的樂趣;以及石楠的花粉從荒原起飛,「有著柔滑觸感」的體驗。毫無疑問,這本書裡有刺激的情慾挑逗,彷彿祕密進行的地下刊物;由於它是在肉體歡愉被廣泛質疑的時代與文化裡被一個女人寫就,這更令人興奮。雪柏德享受著大腿、小腿、腳底和雙手被世界觸摸的感覺,整個身體因走路的節奏而變得「柔軟」。「赤裸」一詞多次出現,比如「赤裸的樺木」、「赤裸的雙手」、「赤裸的雙腿」。

「這就是我們觀看世界的方式:通過自己的身體。」集詩人、佛教徒、護林人於一身的蓋瑞‧史奈德(Gary Snyder)這麼寫過,這句話非常適合做為本書的題詞。是的,雪柏德清楚知道大山對人體來說多麼粗野惡劣,人類有時甚至得付出生命為代價。她寫到高原上以百萬計的蠓蟲齊在夏天出動、花崗岩上空升起滾滾熱浪的那種源源不斷的折磨」;對傾盆大雨連續肆虐好幾小時後,大山變成「可怕的地方」而深感痛惜。她還描述了被雪地強光灼傷雙眼,淚流的經歷,她感到身體不適,在那之後好一段時間裡曬傷的臉都「紫得跟酒鬼一樣」。和許多登山者一樣,她也展示出對山中之死那令人毛骨悚然的迷戀。雪柏德提到在低矮雲層中撞上班阿布林德山而墜機身亡的五名捷克飛行員;在她初識凱恩戈姆的那些年裡墜亡的五個人;不幸遭遇暴風雪而死的四個「男孩」,其中兩人在埃文湖西側盡頭的庇護石留下一本「興致高昂、無比歡快」的防水日誌,凍僵的屍體後來被發現在山坡上,膝蓋和指節因攀爬巨石而滿是擦傷,看得出來是拚命在暴風雪中掙扎了很久。

對雪柏德來說,身體在山野裡是十分危險的,但也是種獎勵,是無與倫比的感官體驗。此外,它還是對智力的補足。她在山上寫道,依靠感官的生活是如此純粹,「可以說身體也在思考」。這是全書最激進的主張。

之所以說激進,因為以哲學立場來看,它極其超前。雪柏德寫《山之生》的那些年,法國哲學家梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)正在發展其影響深遠的身體主體理論,這個理論首次出現在他 1945 年發表《知覺現象學》(The Phenomenology of Perception)。梅洛龐蒂當時在巴黎出任職業哲學家,享受著這一職位帶來的機構支持和職業信心。他被培養成為法國哲學菁英之一,與沙特(Jean-Paul Charles Aymard Sartre )、西蒙‧波娃( Simone de Beauvoir)和西蒙‧韋伊(Simone Weil)一起在巴黎高等師範學院求學,並於 1930 年在那裡取得哲學教師資格考試。雪柏德是亞伯丁一所職業專科學校的老師,但她關於色覺(colour-perception)、觸覺和體驗性認知的哲學論點現在被認為與梅洛龐蒂有相似之處。

在梅洛龐蒂看來,後笛卡爾時代的哲學在身體和心靈間劃上了錯誤的分界線。終其職業生涯,他都主張感官知覺是我們對世界的理解與感知的基礎。他認為知識是「透過感覺獲得的」,身體在意識之前已擁有獨特的思考和理解方式。意識、肉體和現象世界密不可分地交織。肉體使我們的主觀意識「具象化」,我們因此「嵌入」了世界的肌膚。他將這種嵌入式經驗描述為「手中的知識」;我們的身體幫我們「抓住」世界,是「我們能夠擁有世界的普遍媒介」。因此,世界不是自然科學呈現的不變物件,而是無止境的關係之網。它只有在各種視角裡才能顯現,而我們之所以能看見它,依靠的正是我們的身體及感官功能。我們與世界同在,反之亦然,但我們永遠只能看到它的部分樣貌。

在本書中,你將看到雪柏德與梅洛龐蒂在思想和用詞上的相似。她寫道,在山裡的某些時刻,「空間與心靈能彼此滲透,直到雙方的性質皆因而改變。這種動態難以辨別,我只能經由敘述,說給你聽。」在另一處,她表示「此時身體並非微不足道,而是至關重要。」這種表達完全可能出現在《知覺現象學》裡。雪柏德認為,「肉身非但沒有被消滅,反而得到了實現。人不是無形之物,身體是必不可少的一部分」:

雙手間有著無窮樂趣⋯⋯事物的感覺、紋理、外觀,粗糙如毬果、樹皮的物體,光滑如秸稈、羽毛以及被水打磨的鵝卵石,蛛絲般的輕度挑逗⋯⋯青苔的搔癢感,陽光的溫度,冰雹的刺痛,水流翻滾時的一記撞擊,以及風的流動:無論是我能主動觸碰的,還是只能任由它們撫摸我的,都會在手中留下和眼中同等重要的印記。

雪柏德對肉體凡軀的信仰為《山之生》賦予了當代意義。愈來愈多人和自然離得愈來愈遠。我們已漸淡忘,我們的思想正是由真實存在於這世界的身體的經歷所塑造,無論是它經歷的空間、紋理、聲響、氣味和習慣,還是我們繼承的基因特徵、吸收的意識形態。我們對觸覺的把握比此前的任何一個歷史時期都少,脫離肉體經驗愈來愈遠。早在六十年前雪柏德就發現了這個趨向,她的書既是哀悼,也是警告。她在寫給古恩的信中果斷指出,人應當用「整個身體去指導精神」。「這是我們早已失去的天真,」她說:「每一次都應將某種知覺運用到極致,直到能體驗出所有方式。」這本書正是對「體驗所有方式」的一首讚美詩,涉及對世界的觸摸、品嘗、嗅探和傾聽。如果你能做到這一點,就可以「擺脫肉體限制,走進大山」;如此一來,你會短暫地化身「一塊石頭⋯⋯一把大地的泥土」。那麼,在那一刻,「人走進了大山」。「這就是全部,」雪柏德寫道,不要帶著遺憾看待這裡的「全部」,因為它是不斷擴展、內涵廣泛的概念。

直到漫長一生的晚年,雪柏德都在不斷走「進」凱恩戈姆山。然而,在最後幾個月的生命裡,飽受衰老摧殘的她不得不住進班科里(Banchory)附近的療養院,開始遭受幻覺、「混亂」和「拼寫錯誤迷咒」的困擾。她產生了幻覺,以為整個病房都被搬到德魯莫克(Drumoak)的樹林裡:「我能看見那片林子,我像孩子一樣在裡面玩。」 她開始看到「字母大寫」的格蘭屏恩山區的地名,像一道發光的弧線,橫跨「黑暗而沉默」的臥室。即便是在疾病纏身的狀態下,雪柏德依然在努力思考感知的本質,以及如何呈現在語言中。她給朋友、蘇格蘭藝術家芭芭拉‧巴爾默(Barbara Balmer)寫信:「到老我才意識到,時間是一種體驗的模式,可是怎樣才能傳達出這種內在的體察呢?」她閱讀真正的文學作品,反思:「就像你正站在那裡體會,突然間作品就出現了,像成熟後自然掉落的蘋果⋯⋯生命在瞬間迸發,堅韌而豐富,聞起來,噢,實在太美好了!⋯⋯普通的世界因而變得神奇,開始震顫、發光。」雖說雪柏德從未想過讓世人承認自己身為作家的傑出天賦,但她的作品的確具備令日常世界「發光」的魔力。

因此,《山之生》之「生」源自我們「向外探索」大山的努力。對雪柏德和梅洛龐蒂來說,物質「浸潤在精神中」,世界存在於持續「活躍的情緒⋯⋯遵從當下的語法,處於現在時態」。某些特定的關注有助於「在非存在(non-being)的浩瀚空間裡拓寬存在(being)的領域」。雪柏德當然明白這一切在很大程度上都是錯覺,事實上花崗岩不會思考,冰斗也無法察覺我們進入了「它們的」領地,河水在緩解我們的饑渴時既沒有快感也不帶怨恨。讀者不要誤以為雪柏德在鼓吹泛靈論的迷信,這也不是懶惰的擬人論(anthropomorphism)(「我不會把感覺歸因於大山自身」),她為我們提供的是一種嚴謹的、脫胎於現象學的人文主義視角;令人驚訝的是,比起閱讀,她的思想根源更主要來自漫步。

對雪柏德來說,當頭腦停止運轉、與身體「脫鉤」時,身體將達到最佳思考狀態。她細膩描繪「不被大腦信任」的時刻:「它們最常降臨在我從戶外醒來的時候,我一面出神地望著流水,一面聽著它的歌聲。」不過,將大腦與身體鬆綁的最佳方式還是步行:「穩步前行幾小時後,運動的節拍被長時間維持著,直到大腦和其他器官感受到運動就是一切存在的平穩中心⋯⋯你會感到肉身在行走時十分通透。」「在山裡,」她在全書的最後寫道,「有那麼一瞬,我超越了欲望。這不是跳出自我的宗教極樂狀態。我沒有擺脫自我,依然是我自己。我存在。認識到存在本身,就是大山賜予我的最大恩典。」這是雪柏德對笛卡爾「我思,故我在」的挪用:我走,故我在。步行的節奏,「我在」抑揚頓挫之中,我在雙腳一靜一動的節拍裡。

《山之生》讀得愈多次,我的收穫就愈多。截至目前我可能已經讀了十幾遍,就像雪柏德每一次進山都會找到新的途徑一樣,我每次重讀都能發現新視角;不求窮盡其含義,而是對它賜予的新收穫感到驚喜。新的觀看方式由此出現,至少我被展示了如何從不同的角度重新閱讀。本書如同一位守護神,它守護的不是任何一種體系、程式、精神或宗教信仰。書中沒有莊嚴的宣言,沒有預言,沒有能照本宣科的道德規訓。閱讀《山之生》如同攀登凱恩戈姆山,它們提供的知識都非直線式,而是來自意想不到的方向和角落,無窮無盡,待人探索。你愈來愈瞭解它,這本書的內涵也會愈來愈增長。「不管我在山裡走過多少次,」雪柏德在描寫凱恩戈姆山時寫道,「這片重巒依舊能為我帶來衝擊⋯⋯我永遠不能說自己對它們已熟知於心。」同樣,不管我讀過多少遍《山之生》,這本書依然會給我震撼,我永遠不會將其視作尋常。

寫於 2011 年,往返劍橋和凱恩戈姆期間

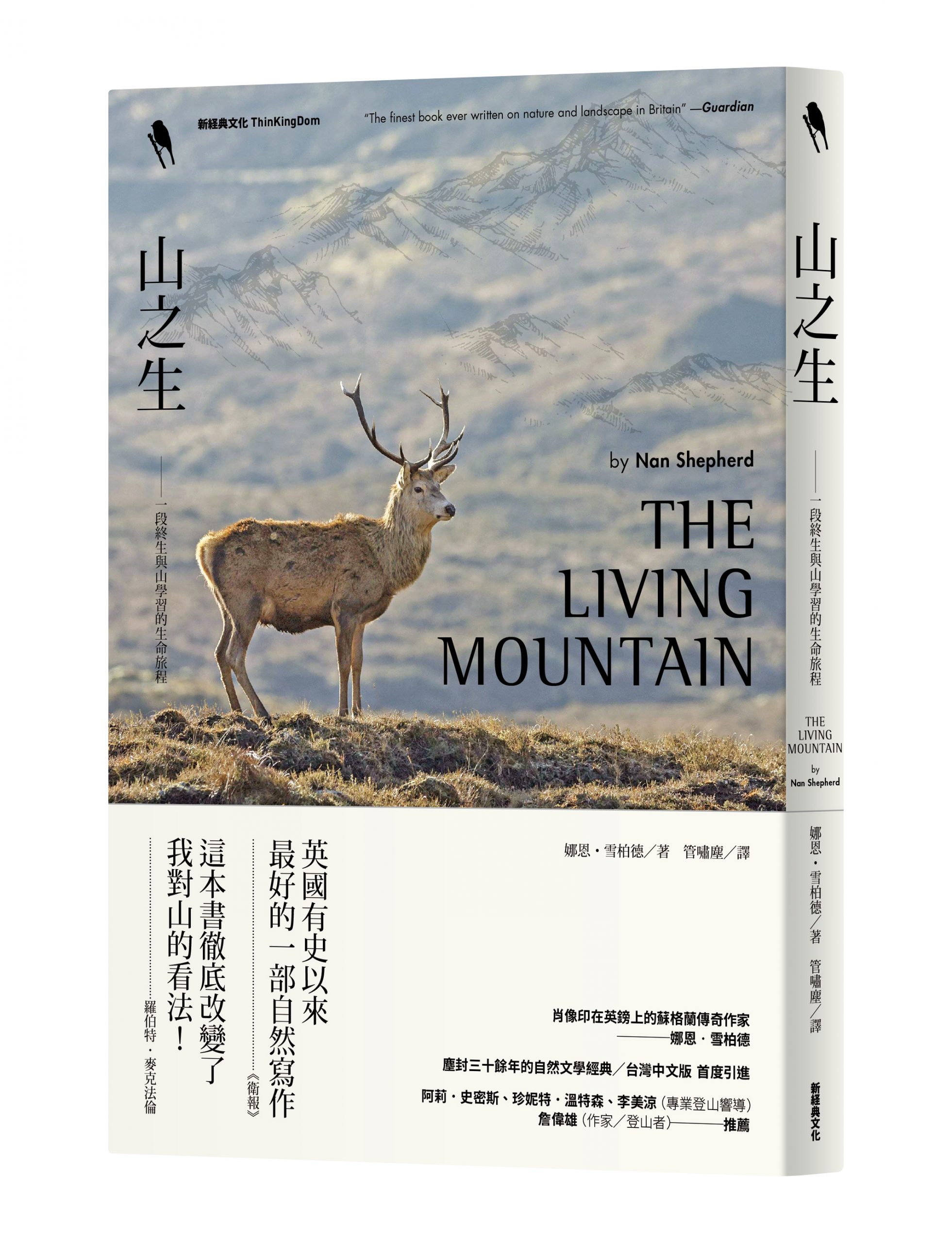

本篇導讀轉載自《山之生》,即將在 3 月 27 日由新經典文化出版。

冰鎬 / Grivel – The Light Machine

主要為技術攀登與攀冰而設計。可替換式的鎬尖為 3 毫米的錐形尖頭,即便在凍冰上也能輕易鑿擊入冰。4.2 毫米的堅固混合刀片,能使冰鎬能鉤掛在岩石與冰窩裡。活動卡扣能在你拉動時支撐手部,方便握持,並能調整其在鎬柄(shaft)上的位置;當你將冰鎬按壓入雪時,能讓柄尖(spike)和把手插入冰雪中。彈力連結腕帶讓你不會丟失冰鎬。