你最早跟藝術/動漫有關的經驗或記憶是什麼?

第一個讓我真正想開始畫畫的人是科幻插畫家布萊恩‧佛羅德(Brian Froud)。當時我八歲,我母親給了我一本佛羅德和阿倫‧李(Alan Lee)合著的經典繪本《妖精》(Faeries,暫譯),她告訴我這是我父親送她的,而她已經不想要這本書了。這是一段已逝婚姻遺留下來的信物,被祕密與不忠所摧殘,它有股怪異的力量。

書裡有些圖片把我嚇壞了,我只敢在白天、睜開一隻眼睛看它們。這是我第一次看見全裸的成人身體。這本書將繪畫、魔法、性愛、未來與過去綁在一個非常緊密、幾乎虔敬如宗教的結裡。我試著畫出那樣的畫。我施展法術,並成為了一名小小異教徒。我四處詛咒浸信會教友。

你從何時開始以插畫為業?又是如何成為一位插畫家的呢?過程中是否有一個特定的轉捩點或動力促使你做出這個職業選擇?

我會去念藝術學院,是因為當時交往對象的前任也念藝術學院。我想證明自己,我想被愛。而我在整個高中時期都在追求藝術。我非常想進入這樣的學校。不知道為什麼,但我認為我可以接受自己選擇一條比較商業的路。我的父母希望我能賺大錢,他們也建議我成為牙醫或專治馬的獸醫。而我覺得,插畫就是讓我賺到錢且建構人生的方式。考量到當時學院的學生數量,羅德島設計學院的插畫學系面臨資金不足的問題。不過,去羅德島設計學院唸完書後,我仍然得到了一份工作。

我第一份工作受僱於一家叫 PLANSPONSOR 的商業出版公司,而這間公司的藝術指導——秀真‧巴札利(SooJin Buzelli),正是我其中一個老師的妻子。我因此得以在在學時就開始準備我的作品集。在那之後,我搬到紐約,試著做過遛狗員、妓女、零售業,但後來我的職涯漸有起色。

誰的作品啟發你最多?請與我們分享你最愛的藝術家,以及他們對你與創作的影響。

我最愛的藝術家總是不斷在改變。他們隨著時序、隨著我的生命經歷以及這個世界而改變。我現在用兩種風格作畫。我以前會用大量筆刷在牛皮紙做數位上色,所以當時我很愛像米爾頓‧卡尼夫(Milton Caniff)、諾爾‧希寇斯(Noel Sickles)、奈森‧福克斯(Nathan Fox)和保羅‧波普(Paul Pope)這類的藝術家。但等我年紀稍長,我的口味改變了。就在我深受白銀時代(註)的卡漫作家所吸引(像是Hilda Terry、Marty Links)時,我也蒐集老期刊上的蝕刻版畫和石版畫。

我也喜歡看瑪姬‧漢布林(Maggi Hambling)談她的作品。我喜歡安娜‧門迪耶塔(Ana Mendieta)、凱利‧詹姆斯‧馬歇爾(Kerry James Marshall)、康妮莉亞‧帕克(Cornelia Parker)和李昢(Lee Bul)。我喜歡格特魯德‧阿伯克龍比(Gertrude Abercrombie)的畫作。相較之下,我沒那麼想做插畫,所以我開始轉向漫畫、寫作和藝術。

你是如何發想你的作品主題?什麼樣東西會抓住你的目光,給你靈感?

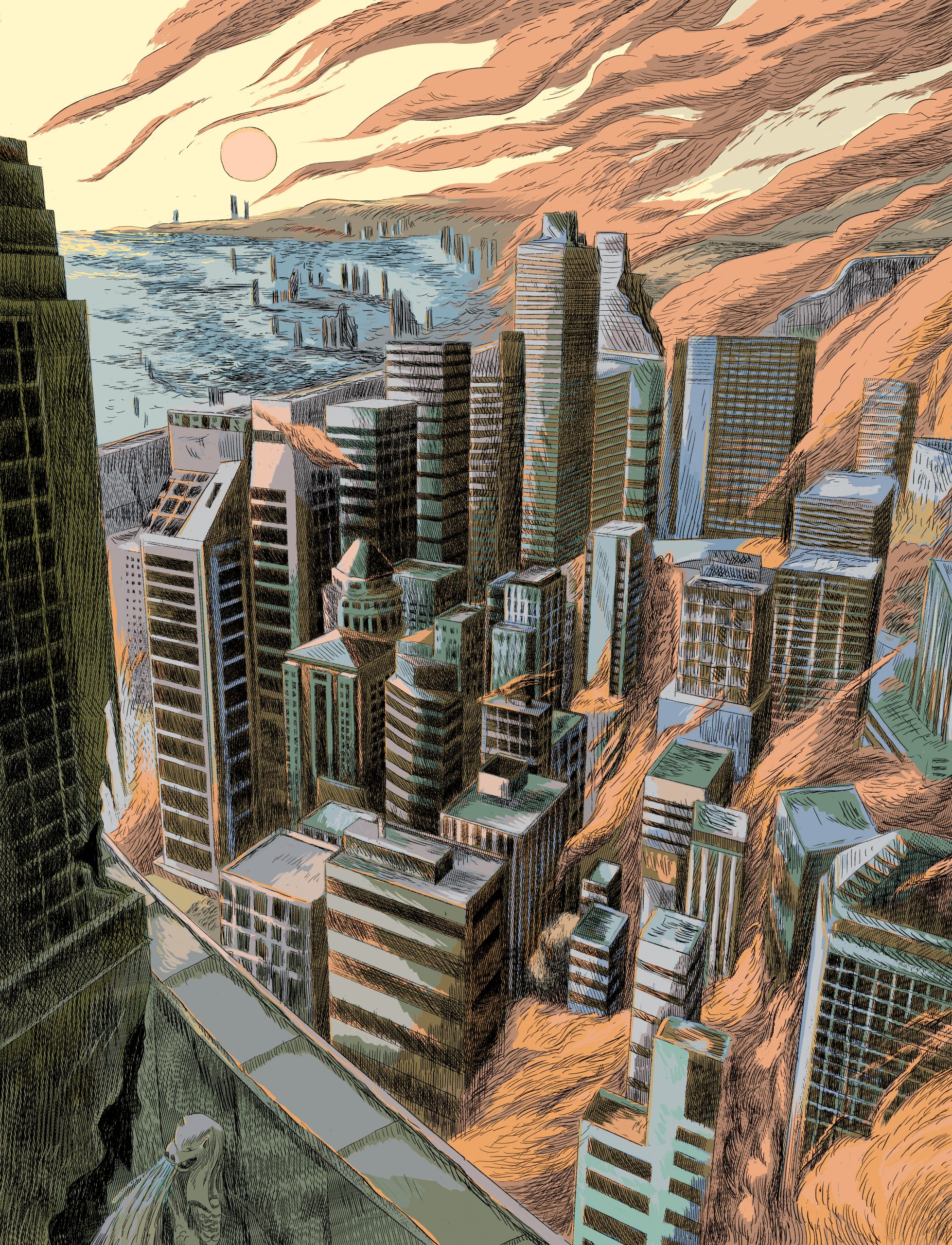

有時候、或説多數時候,我的作品主題乍看都不是由我決定。但隨著資歷增加,會有愈來愈多藝術總監能理解你所擅長的、與你所享受的繪畫之間的範圍。我現在手上有一個關於環境災害的作品,因為我對待風與水有自己的一套方式——帶有情緒的天氣。我常接到關於女性議題的作品,因為那是我所在意的事。我希望我能比之前接到更多小說相關的工作。

有時候藝術總監會僱用我,是因為他們喜歡我的想法,有時是因為他們喜歡我描繪某種特定的人物、器物或色調的方法。

你都是如何準備並著手創作作品的呢?請與我們分享你創作作品的過程。

就現在來說,我正回歸到物理媒材,但這不是說我的創作過程在這兩種形式之間有什麼不同。我會在 Wacom 繪圖板上打草稿,那是我在六年前買的,接著我會讓他們緩慢地聚焦,先描邊,接著上色。

你偏好用紙筆作畫還是電繪(或兩者不相上下),為什麼?

我兩種都喜歡。始終如一的創作過程會讓我感到非常無趣。物理媒材感覺很棒,但要完成一致的風格會花上更多時間。數位處理則與現代插畫的製作期程和期待更一致。

從傳統紙張到虛擬空間,你在成為藝術家的過程中,經歷過什麼樣的探索?這兩種媒材有什麼共同之處?在傳遞訊息時,兩者之間最大差異為何?

我很幸運,有 Inigo Quilez 和許多其他人為我特製繪畫工具組,十分符合我的特性需求和風格。這個工具叫做 「Quill」。為 VR 藝術作畫,就像是在做向量的雕塑藝術,卻不需要實際施力。在自己的生活環境中擁有可變換的空間,是很快樂的事。這改變了我的生命。我曾經每天花上三到五個小時戴著 VR 頭戴式裝置,長達一年。當時我是辦公室裡薪資最低的員工,但賺的錢比過去十年還多。

只要能變得更加普及,VR 對觀眾而言或許就有可用價值?截至目前為止,我做過三件與社會正義有關的作品,而只有曾參與藝術季的人看過它們。做延展實境(XR)的人們說,在今年疫情開始後,他們使用 VR 的頻率變得更高了?我不這麼認為。每個人都可以看見並參與平面敘事。而就目前看來,沉浸式敘事只會要求更多花費、不舒適感和注意力。所以,有遊戲就足夠了。

作為一名專業藝術家,你的首要原則是什麼?

目前,我看到迷失、喪志且效率低下。插畫的問題在於,你必須在作品計畫所給予的限制範圍內,找到一個做自己的方式。我已經有好一陣子沒畫插畫了,而我想這會是我想再次觸及的核心價值。我需要享受我的作品並為它感到興奮,但我的作品也需要在某種程度上連接這個世界。我的原則總是在變化。

,為-Black-Dragon-Press-設計。traces_flata-scaled.jpg)

你在各種創作領域上遇到的最大阻礙是什麼?

我不總是有足夠的錢讓我花費時間去追求那些重要的事。我也想要整理我的臥室、去跑步、讀完某些能讓我聽起來很聰明的東西。我還沒達到那樣的平衡。

你在你的網站上提到,你希望透過你的作品,為科技領域的藝術家和女性工作者創造一個更好的工作環境。你對科技領域當前的工作狀況及未來前景有何看法?

直到最近,對我來說很重要的是,Facebook 一直沒有針對 Quill(就是上述那個工具軟體)簽訂面向藝術家的使用許可協議。沒有任何合法的憑據,能夠讓使用它創作的藝術家擁有自己作品的所有權。但在談論這個話題長達一年半之後,我看得出來,在一個被視為定義模糊的市場中,記者、Facebook 員工,以及許多 Oculus(臉書收購的 VR 公司,Quill 為此公司的產品)的使用者並不真的在意所有權。我、Inigo,以及其他幾個工作室的夥伴,都希望 Quill 能成為一個在動畫製播過程中,給予藝術家更多能動性的工具。我可以把我所有的資產做成一部12分鐘的影片!其他人當然可以用這個超棒的軟體做更多事,讓藝術家們發揮更多創造力,在他們的角色中感到更大程度的滿足。還有獨立虛擬漫畫——又該如何?少了使用許可協議,這都不可能發生。

我也被企業環境中的性騷擾議題弄得心事重重。Oculus 電影工作室(Oculus Story Studio)是個危險且會讓人產生陰影的公司。那裡所發生的事,以及我在舊金山多數工作場所看到的事,都是一時難以根除且被欣然接受的。

我很幸運,因為上班族的工作並不適合我,也因為我的職涯前景並不必然要和科技綁在一起。但 VR 在 2016 年是一個很流行的噱頭,每次我接 VR 的案子時,我都會賺到錢,但想到自己利用性別優勢得到這份工作,感覺非常糟。與此同時,我有幾個朋友會允許自己遭受偶爾的騷擾與霸凌。其他人面對著鐵證如山的濫權,卻認為自己無法在不危及自己工作的情況下,出手幫助自己的同事。許多人被迫簽下合約,要求他們對這些公司所發生的事緘口不提。這不是說騷擾事件不會透過網路發生在獨立開發工程師身上,這確實會發生。我瀏覽 Twitter 動態牆,看看其他人對於人性的期待比我高多少、或低多少——這對我來說是十分難以置信的事。

我最近發現,在這個領域講述我自身的經驗並不會讓我感到好受一點,也無法以任何我覺得有用的方式幫助到任何人。最近,(成年白人)受害者沒有責任與傷害過他們的人打交道的想法,讓我感覺自己信守此目標的能力受到束縛。

大約在去年此時,我的兄弟用 VR 裝置結束了自己的生命。在很大程度上,這件事關上了我對科技的興趣之門,這扇關起的門,加劇又緩解著我的怒氣。對我來說,VR 不是一種「共感機器」,而是一種孤立的媒介,全然關乎幻想和個體的黑暗面。對於自己能否在這個空間裡,靠自身能力幫助別人,我並沒有信心。我想要換個做法。

你的作品中有些一再出現的元素,像是厚雲和生理女性。這些元素背後蘊含什麼樣的故事呢?

裡面也有很多窗戶!有個朋友最近才跟我説起這件事。我很喜歡門、窗、海洋,以及女性形象。我並不真的在意那些角色是否真的是「生理」女性,我只要他們感覺上和我相似,因為他們就是我。你所畫的每一個人都是你自己。

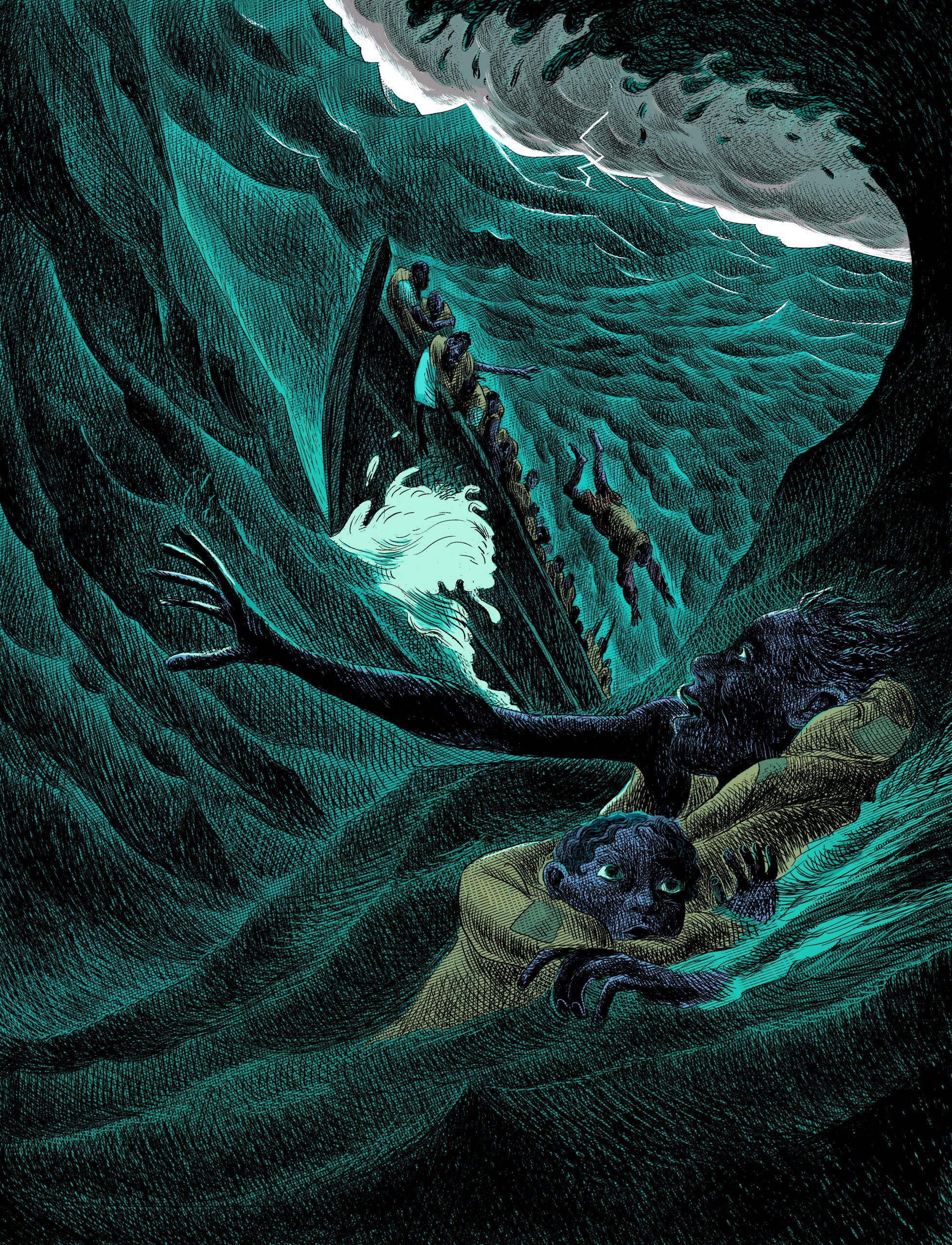

至於窗戶——它們打開了多少,就限制、排除了多少。為了從窗戶進去或是出來,你必須用一種踰矩的方式去使用窗戶。海洋則是恐懼、自由,和混亂,是那些我們無法控制且必須探求的事物。雲朵是那些我們無法掌控,卻偏偏找上我們的事物,它也是思緒、未來和過去。這些東西畫起來的感受很棒,也是我很喜歡的簡單隱喻。

對於受你啟發且想像你一樣工作的年輕創作者,你會給他們什麼建議?

在我是個學生的時候,曾經夢想成為各式各樣的人,我有過很多英雄,而我也亟欲成功,我想念我在藝術之路初出茅廬時,曾是多麼地興奮。我為了能賺錢的工作,放棄了我的好點子。

所以,我會告訴年輕藝術家,要一直作畫、一直寫作,努力去覺察潛在的興趣以及才能。進而找到能夠幫助他們發展這些才能的人。我會告訴他們,永遠要要求比報價費用高出 25% 以上的金額。找個律師,會比擁有一個經紀人或經理人來得更好。我會告訴他們,在一個他們能負擔的空間裡勤儉過活,然後花時間在他們個人的計畫上。要制定日程表、每 20 分鐘讓眼睛休息、運動,也要愛他們的朋友。然後,忘記他們的英雄。

你對未來的工作有什麼計畫?請與我們分享你作為一個藝術家的展望。

我想開始創作自己的漫畫、做一些 3D 定格動畫,然後與我的朋友有更多合作。這次疫情會讓人夢想著與人合作。

所製作-scaled.jpg)

註:白銀時代約為 1956 年至六〇年代末,美國主流漫畫在商業上大放異彩的年代。

衛斯理‧奧斯布魯克(Wesley Allsbrook)

生於北卡羅來納德罕市,曾為羅德島設計學院(RISD)學生。她曾獲藝術指導協會(ADC)、美國出版設計師協會(SPD)、插畫協會、美國插畫獎、傳達藝術獎、日舞影展、威尼斯影展、雨舞影展,及等同於廣播電視界普立茲獎的「皮博迪獎」等殊榮。奧斯布魯克目前居住、工作於加州洛杉磯。她的 VR 藝術知名作品包含《親愛的安潔莉卡》(Dear Angelica)、《鵝毛筆》(Quill)、《太陽女神與 12 秒槍戰》(The Sunladies and 12 Seconds of Gunfire),以及 2019 年為《華盛頓郵報》製作作品《校園槍擊案背後的真實故事》(The True Story of a School Shooting)。她寫作、創作數位藝術、VR、裝置藝術,以及漫畫。