談到描繪台灣城市的繪畫作品,藝術家郭雪湖的〈南街殷振〉絕對是許多人心中的代表作之一。這幅城市畫描繪了日治時期大稻埕的繁華景象:摩肩接踵的人群穿梭在招牌林立的街道裡,其中背景建築物的典雅山牆及拱圈造型似乎與我們印象中的現代迪化街相去不遠。然而仔細一看,畫面中街道空間的比例尺度卻讓人感覺有點「怪怪的」——原因在於,原本約三層樓高的街屋建築在畫家的筆下「被長高」了不少。儘管畫中所描述的迪化街並不符合現實情況,但是卻生動傳達了1930年大稻埕令人印象深刻的熱鬧景象。

或許我們可以說,藝術家在描繪城市的時候往往帶著一些自由,許多創作者並不見得想要如實重現眼前所見,反而嘗試將其主觀的感受透過畫筆,轉換成為更加觸動人心的畫面。難怪從古至今以來各式各樣的「城市畫」總是能擄獲眾人的目光,觀者在畫中尋找熟悉的場景,想像自己身在其中散步閒逛,不知不覺便深陷其中。究竟城市畫具有什麼樣的迷人之處?以下介紹不同觀點建構出的城市世界圖像,探索這些作品與現實世界存在的連結。

「鳥」的視角

想像自己身處台北101的觀景台,眼前飽覽大半個台北的城市風景,一種打從心裡浮現的愉悅感油然而生——從高處俯瞰一整座城市能使人獲得強烈的快感,「觀察者可以飽覽這幕奇觀,成為太陽之眼,上帝之目。這是一種想要像 X 光一樣透視一切的神祕衝動所帶來的激昂。(註1)」法國哲學家米歇爾.德.塞托(Michel de Certeau)曾說。過去受限於科學技術,人們想要以「鳥」的視角認識城市自然有其困難,早年的藝術家只能藉由眼前所見及倚賴適度的想像力,完成一幅由高空鳥瞰之下的城市畫也並非十分容易。

在一幅距今將近700年前的佛羅倫斯城壁畫當中,只見建築物、城牆及教堂由下而上堆疊組合,我們幾乎無法從畫作表現當中得知真實的街道尺度及建築彼此之間的距離關係。直到線性透視法被文藝復興時期的建築師里昂.阿爾伯蒂(Leon Battista Alberti)發揚光大,鳥瞰城市畫所描繪的空間景觀才逐漸趨近寫實(註2)。

16世紀初,同時身兼雕刻家與畫家的雅各布.德巴爾巴里(Jacopo de’ Barbari)發表了一幅威尼斯的鳥瞰圖,「這張地圖寬2.8公尺,高1.3公尺,動用了六塊木板,印在當時歐洲印刷機所用過的最大張的紙上。圖上幾乎看得到每一棟建築,靠得是鉅細靡遺地調查城中建物、運河,和小徑,花了3年的時間才得以完成。(註3)」。儘管這張作品賦予了觀者「全知」的視角,讓完整的威尼斯盡收眼底,不過作家賽門.加菲爾(Simon Garfield)在《地圖的歷史》當中卻提醒:威尼斯總是「既虛幻又難以理解」——即使手持電子地圖,現代觀光客仍能輕易地在彎曲的運河及錯綜複雜的小巷當中迷失——這令人困惑的情境和500年前造訪威尼斯、卻滿頭問號的外地人並沒有顯著分別。也許德巴爾巴里在500多年前創作的這張地圖,並沒有真正地讓威尼斯被「一覽無遺」,反而讓我們在紙上瀏覽密密麻麻的建築群與彎曲巷道的同時,感受到這座複雜到令人歎為觀止的城市正低聲提醒著我們「在這裡迷路只是剛好而已」。

誇飾手法與社會寫實

除了細節令人驚嘆的城市鳥瞰圖,歷史上有些藝術家也會用誇飾的手法來表現城市風景。19世紀的義大利建築師皮拉內西(Giovanni Battista Piranesi)憑著自己對於祖國的熱情及高超的繪畫技巧,創作了一系列描繪羅馬城市的繪畫作品。皮拉內西特別偏好描繪古羅馬的廢墟,並在畫面中安插少量的人物演示著「19世紀人的現代生活」,包含遊客、乞丐、約會男女、兜售商品的小販⋯⋯如果仔細瀏覽作品細節,我們可以發現畫面中的建築物異常地雄偉高大,彷彿創作者將不知名小人物及生活瑣事作為前景,以此襯托古羅馬建築廢墟的永恆及偉大。

同時,這些作品也是皮拉內西對於18世紀以來藝術界激烈爭論著「希臘與羅馬建築何者為正統古典」所做出的具體回應(註4)。在一系列記錄著「羅馬建築之輝煌」的畫作當中,皮拉尼西某種程度偏離了寫實,將自身對於羅馬的憧憬與古文明的熱愛投射在一筆一畫的城市風景當中。

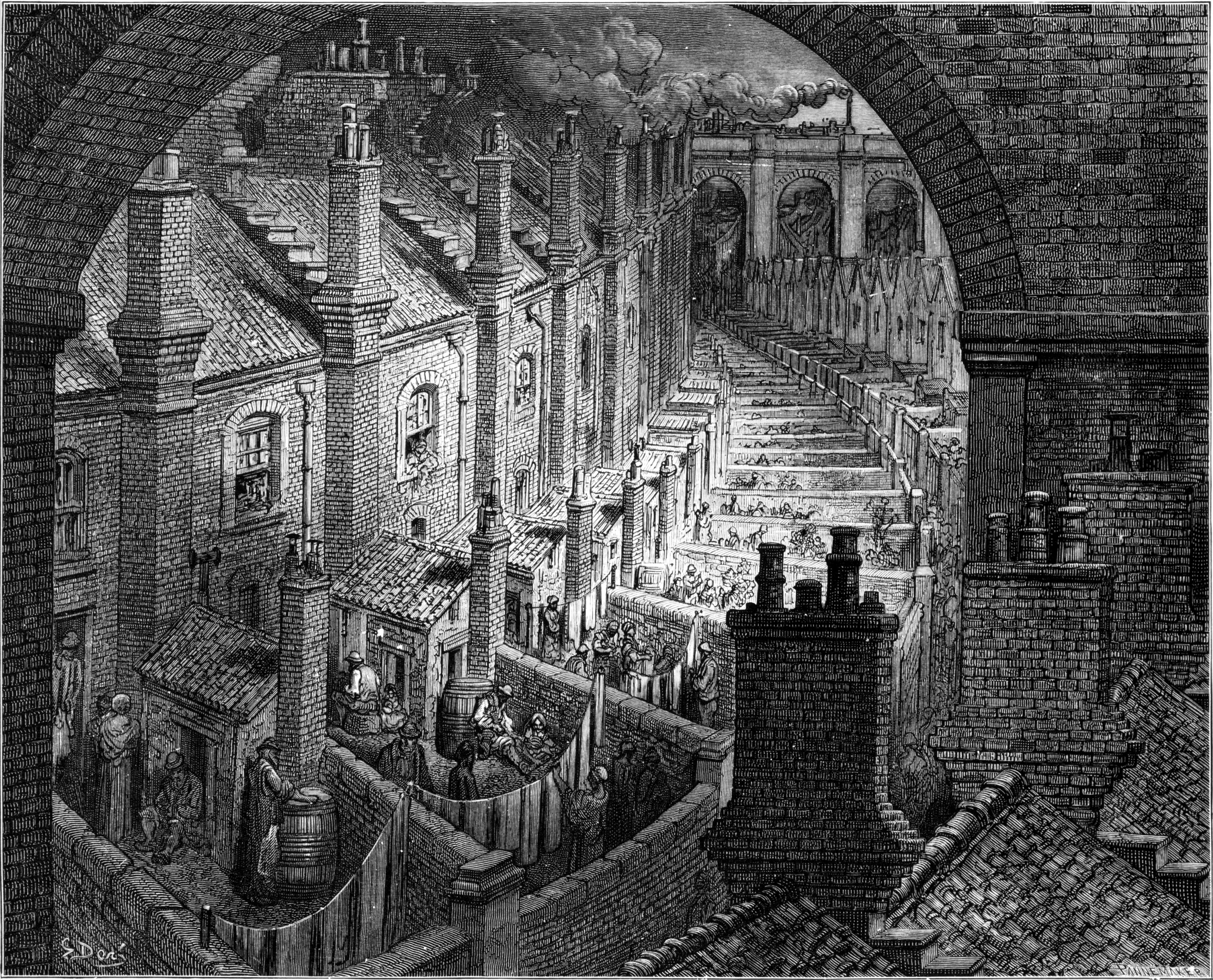

另一方面,19世紀知名的法國畫家古斯塔夫.多雷(Gustave Doré)曾為倫敦繪製一系列充滿視覺張力的城市畫。在作家布蘭查德.傑羅爾德(Blanchard Jerrold)以遊記形式撰寫的著作《倫敦:一次朝聖》當中,多雷以精細的黑白插畫向讀者展示倫敦的城市風貌。這些帶有社會寫實的畫作除了重現當時的港口、監獄、公園、教堂,以及貴族消遣作樂的情景,也利用不少篇幅刻畫都市中市井小民的生活百態。

在一幅題名為〈火車上俯瞰倫敦〉的插畫當中,櫛比鱗次的簡陋建築物延伸至看不見盡頭的遠處,在看起來像是家家戶戶住宅後院的地方擠滿了或坐或站的大人與小孩,令人聯想到圈養動物的獸欄。由於書中描繪貧民窟的畫面實在絕望地令人不忍卒睹,一百多年後的我們無法得知多雷的插畫作品和當時倫敦的真實情景是否有些落差,然而就描繪一個都市最為底層、黑暗、充滿陰鬱氛圍又人滿為患的街道角落而言,這些畫作無疑非常成功,「你看到的男人、婦女和兒童好像早已放棄了所有的希望。空氣中有一種絕望、凶暴的輕浮;當你走過時,那些瘦弱、蒼白、愁容滿面的人會大聲嘲笑你。(註5)」

城市寫生人

隨著時代演進,「城市畫」不再是藝術家或職業畫家的專利。近幾年城市寫生(urban sketch)開始在許多地方流行,這些愛好在城市四處畫畫的人們被賦予一個專屬的稱呼:城市寫生人(Urban Sketcher)。藝術家加百利.坎帕納里奧(Gabriel Campamario)曾發表城市寫生人宣言為其寫下了明確定義(註6),其大意是城市寫生應在現場進行,這意味著單純描繪照片或畫出一個想像的場景並不屬於此類作品;宣言當中並以略帶感性的口吻指出「每幅畫都是一個活生生的、發生在我們眼前的故事」。城市寫生的風行替許多街頭上的有趣人事物留下觀察紀錄,透過社群媒體的傳播推廣更令「城市畫」成為被快速分享的創作形式。許多活躍的寫生愛好者還會在網路社團交流適合速寫的私房景點,間接使得許多不為人知的城市空間重新被廣為探索與發現。

身處現代的我們也可以說,城市畫同時也是「城市話」,身為都市居民的每一個人都可以拿起紙筆記錄眼前的所見所聞,同時針對不同的作品發表意見。那些重現人們心中的美好風景及日常生活的工作不再由藝術家專門執掌,而是以平易近人的城市風景速寫現於眼前。與此同時,拜科技發展和傳播媒體所賜,如今城市畫的表現方式相較於過去更為多元,任何一位城市畫的作者亦可能受其他描繪城市風景的作品啟發影響。也許在不遠的將來,一座城市「如何被看待」、「如何被畫下來」,乃至「作品如何被觀看」還會有更多的變化及可能性,更多的「紙上城市」將持續擄獲人們的心。

註1:米歇爾.德.塞托,2015《日常生活實踐:1.實踐的藝術》p.167-170〈行走於城市〉,南京大學出版社。

註2:關於透視法如何影響地圖繪製表現的敘述請見約翰.羅門的《插畫地圖藝術》p.34-41,楓書房

註3:安.魯尼,2016《大人的地圖學》p.30,聯經。

註4:「1755年,約阿西姆.溫克爾曼到達羅馬並引發了激烈的爭論,皮拉內西也參與了這場希臘人對羅馬藝術重要性的討論。溫克爾曼理想化地認為希臘是自由之都,同時作為簡約和宏偉的典範。而皮拉內西認為這挑戰了他將古羅馬藝術作為獨一無二的絕對典範的信念。」更多內容請見伯恩德.艾弗森,2018《建築理論》p.160-173,北京出版集團公司。

註5:布蘭查德.傑羅爾德/文;古斯塔夫.多雷/圖,2015《倫敦:一次朝聖》p.112-113,吉林出版集團。

註6:城市寫生人宣言:「1. 我們在室內或室外素描繪畫,捕捉我們當下觀察到的事物。2. 我們的圖畫訴說了周圍的環境和我們所居住及旅遊過的地方。」更多敘述請見加百利.坎帕納里奧,2012《手繪城市──畫遍全世界》,積木文化。