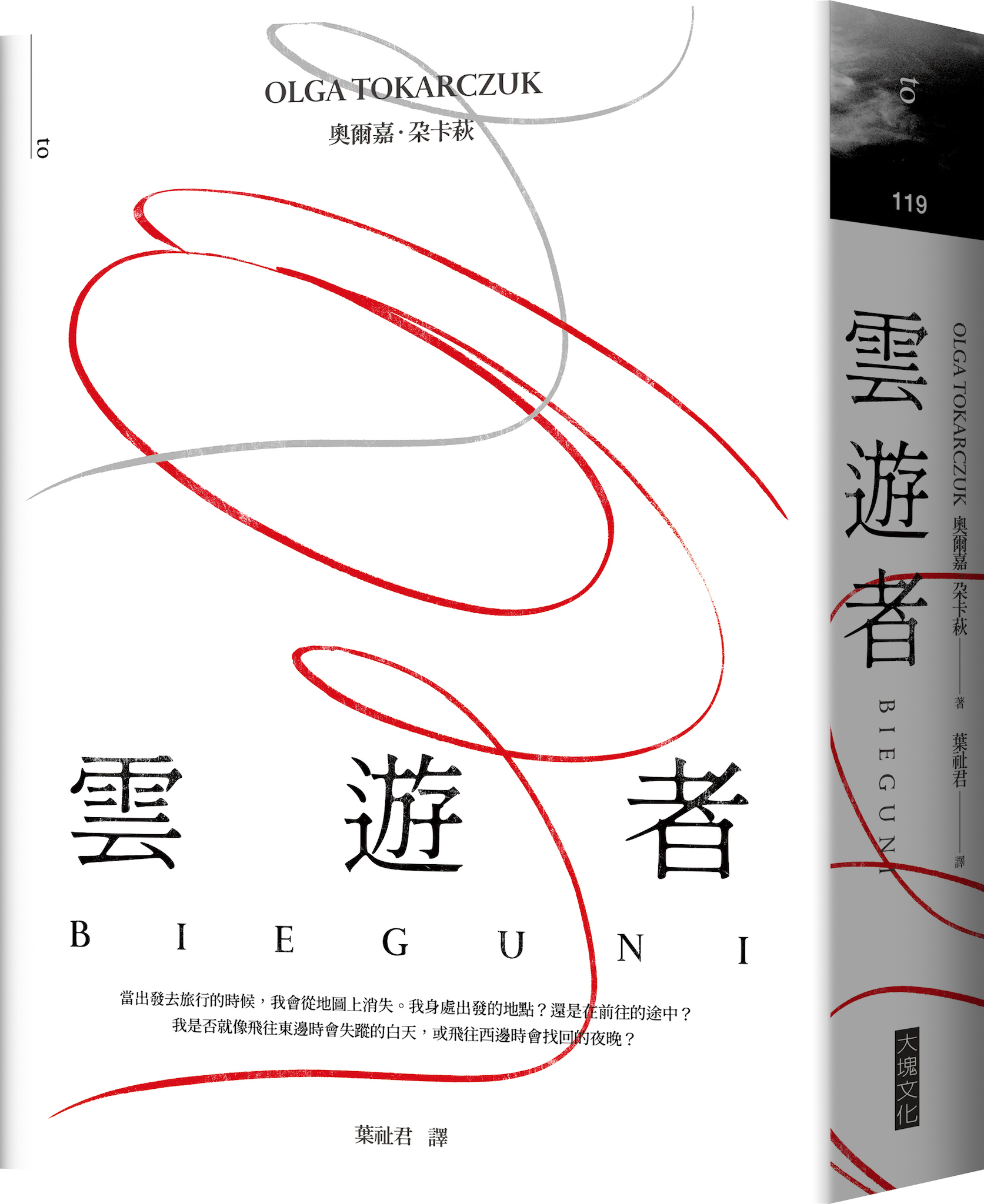

回應碎片時代的賦格巨製 —— 奧爾嘉.朵卡萩《雲遊者》

奧爾嘉‧朵卡萩

大塊出版

NTD $480

平裝 / 424頁

若一個人早已習於三幕劇或英雄旅程這樣的小說,那麼閱讀奧爾嘉.朵卡萩的《雲遊者》,將會被拋進書中某個小角色所說:「每個時刻都不同,永遠不會重複。因此有利於冒險,有利於全盤接收,有利於把握當下」的經驗中。諾貝爾文學獎委員評述朵卡萩的小說具有「對於敘事的想像充滿百科全書式的熱情,象徵著一種跨界的生活形式。」其實,與其比擬為供人按圖索驥的百科全書,不如說她的小說作品更易使人聯想到18世紀音樂界達於顛峰的「賦格(fugue)」。

單篇獨白、拆置的短篇小說、史料、科學知識、轉印的日常習俗,它們以精巧的對位藝術呈現,穿梭不同聲部,調度節奏,宛如不停變奏再現的主句(Dux)與答句(Comes)。因此,如果乍看《雲遊者》書名,先入為主以為這本小說應該環繞旅行主調,讀者將會被複衍宕曳出的更大主題震盪,見證滾落於跟前的朝聖與信念、移動與消失、改變與不變、動與靜,帶著不同強弱程度,呼應人類自啟蒙時代以來的思考。

時代不斷遷變,而朵卡萩掌握其本質,輻輳身體與移動的宏闊討論,例如「當我出發去旅行的時候,我會從地圖上消失,沒有人知道我在哪裡,是在我出發的那個地點?還是在我打算前往的地點?這當中有所謂的之間嗎?」(〈無處不在〉)

於是讀者逐步知曉書中提及的旅行乃至旅行心理學只是暫時的輪廓,對於旅行想像逐漸僵固為商品化的當代現象,朵卡荻大膽點出暢銷全球的旅行指南會「讓那些地方變得脆弱,並將之定型,為其命名,導致那些地方原有的輪廓不再清晰。」一旦描寫就褪色,而抵達之於人的意義,原來遠不及失蹤或喪失所帶來的震驚感,於是遊蹤四海轉進消逝命題——奇異漏失妻與子消息的丈夫,失去一條腿而引起幻痛的解剖學家,討不回父親遺體的兒子,喪失年邁丈夫的妻子,為昔日友人注射瓿瓶讓他失去存活才能感受的疼痛,以及死亡。

只是,失去還可以談什麼?

朵卡荻賦格了 16、17 世紀人們封存時光的信息,人體塑化技術。小說中的布勞醫生認為善用它,因為人體比靈魂更有機會不朽。不僅如此,書中解剖學家、聖髑保管者、標本製作者,乃至瘋狂的收藏家輪番上場,以不同角色相信證實他們的信念——「身體的每個部分都值得記憶,每副人體都值得保存」。他們觀看每條血管肌肉,透過每副獨一無二的身體,發現新事物,喟然著「竟然要像逆流而上,尋找和水源頭那樣,才能發現自己的身體裡有這個部位。」(〈阿基里斯腱〉)這份狂熱好奇與遷徙雲遊無二致,透過解剖刀、顯微鏡,不可分割的神祕人體成為最基本的零組件,逐漸變得可透視,這些發現引領人類來到上帝的領域,飽含了征服與證明的隱喻,彷彿越是鑽研發現、證實、命名,人就能更貼近神的偉大創造,這是單單凝視瞻仰聖髑(宗教層面的聖人物品或遺體遺骨)所不能抵達之謎。

這使人想起革命性的 1542 年,那年有醫學界哥白尼之譽的維薩里發表了《人體的構造》。在此之前,人們若要滿足對肉身的想像,得朝聖怪奇展示櫃、蠟像、乾燥標本,而權重如沙皇彼得大帝一世甚至親訪歐洲,帶回大量人體器官標本作為收藏。這類相距幾世紀的真實史料被朵卡荻拼貼以不同輕重尺幅,而她創造的小說人物成為史料鏡像,鏡中倒影真實如許,使讀者不免想起 〈菲利普‧費爾海恩的故事〉 這篇「上帝寫作的時候,用的是左手,寫的是鏡像文字。」

確實,身為人類,辨別上帝為人雕刻的真實命運何其困難。出現在同名篇章 〈雲遊者〉 中,一位全身包得密不透風的女人,聲稱只要不停「點頭,搖擺,走路,跑步,逃跑」就能避開被控制統治,被瑣碎化的命運,這份主張似乎能解釋一切啟程的理由。朵卡荻亦曾自述其創作靈感來自東正教舊禮儀派的信念,人必須不斷遷移以避開邪靈。類似的輻射思索很多,有些猶如當代神話——「顯然我少了某個只要在一個地方待久一點,就會開始生根的基因。我試過很多次,不過我的根總是很淺,只要風一吹,就會把我吹倒。」(〈腦中的世界〉)能量來自動作的人,他們出於個人意志驅動而開始雲遊。思及這類人,我們也同時會想起朵卡荻在書中安排的川流與人體內的血水,因為同樣具有本質的相似性。

這麼一想,116 則內容不知不覺被讀者牽繫成一套神經元。小說結構的破碎型態是艱難的刻意,如史賓諾沙意圖打造的是極度困難的語言,能幫助人看得更近的鏡片。又如書中反覆出現的「每一趟朝聖的目標,都是另一個朝聖者。」我揣想朵卡荻率先探測過最底層的完整地帶,進而剪碎撕開,解剖般使讀者朝聖各章陳列室,分別見過血管,如蠶豆種子的腎臟,猶如外星生物般的脊椎……,遂而組構出人的原型,縱使我們以為自己是看得懂人的原型的。完備的小說形貌也是如此,當它愈背離讀者期待,彷若能進入時間內部,不再有任何終點或目標。故而除了刻意破碎,相互牴觸的小說人物或情節亦是閱讀《雲遊者》必經的風景。〈凱洛斯〉 提及古希臘數學家芝諾悖論,我們不妨這麼理解「現實當中並不存在任何動態行為」這件事——日本導演北野武於電影《阿基里斯與龜》裡的核心發想點是「一個跑得最快的人永遠追不上一個跑得最慢的人」,至於村上村樹小說《世界末日與冷酷異境》其中著名的一段是「假如箭在任何瞬間都是不動的,則箭總是保持靜止。」是以,朵卡荻於最後一則 〈登機〉 讀來猶如篇首,她描述進入機艙的旅客猶如等待進入新世界,而空服員的表情也似暗示旅客經由旅行將再度降生。然而,關於移動的希望感,其實早已在前面篇章一一取消,書中相互頡頏的想法,意外形成一股力量——真實。原因或許在於《雲遊者》並不給予繩索,讀者體驗的是無重力飄浮的無始無終之感,但又不經意在小說安排的各種事件間,大量捕獲心理學大師榮格提出的「有意義的偶然」。

我們走進朵卡荻精心設計的賦格巨製,體驗因果同時,既出發又靜止的狀態,這與 21 當前的世界感合而為一,也成為她在諾貝爾文學獎致詞強調的——「這就是為何我始終堅持要將世界視為活生生、單一個體的、持續在我們眼前成形的事物來述說,而且將我們當成其中一個個渺小卻強而有力的組成部分。」

因為每一個碎片都如此重要,《雲遊者》躍舞於虛構真實,既往當下,夢境超我,以此洞穿並回應了你我所處的時代。