人類自茹毛飲血的時代走向現代的過程中,從獵捕其他生物取得食物,學會利用不能吃的毛皮和骨骼製作保暖衣物和生活器具,到可以將自然的美留下,利用生物天然的特殊紋路和構造作出裝飾品。人類會為了生存之外的目的保存其他生物的遺骸,不只有為了展示或炫耀而掛在屋內的獸首標本、紀念性的魚拓,也有出於興趣的壓花創作,從生活面到藝術面,把「死亡」極其自然的融入生活中。

保存下生物完整樣貌對科學界貢獻良多,在那個為了建構世界的全貌向海外探險的年代更是影響深遠,研究者們自獲得的標本中認識新的物種,也從生物標本中獲得新學說的靈感。彼時更有許多因標本而出的軼事,像是來自幾內亞的大天堂鳥標本,因為當地人製作標本時沒有留下腳爪,當這批羽色絢麗的標本輸入歐洲後,便被誤傳為一種「來自天堂,終其一生飛翔不落地」的鳥,就連命名學之父林奈都將其命名為無腿的天堂鳥(Paradisaea apoda)。長相特殊,同時有獸毛皮和鳥類嘴喙的鴨嘴獸,以標本之姿展示於歐洲人眼前時也被認為是個用不同生物拼湊出的拙劣玩笑。然而,沒有保育觀念的時代,許多物種在蒐集標本的熱潮、商業買賣採集的過程中消失,徒留少數標本供後世唏噓。

想要完整的製作保存標本並非易事,絕非把一片撿到的葉子夾進書中壓乾這般容易,更不像驚悚作品中的瘋狂殺人犯優雅下刀做屍體標本的那般有餘裕,什麼拿叉子就能叉出眼球這種描寫只凸顯作者對人體的奧祕一無所知。做標本是很辛苦的體力活,得有雙巧手,還必須忍受腐敗和化學藥劑的氣味。特別是剝製標本需具備科學背景與藝術美感,沒有學科專門教授,製作者需要全然瞭解動物活著時的模樣,才能以雙手再現「自然」。

優秀的標本師能讓標本彷彿獲得第二次生命,但糟糕的手藝反而像是讓動物死了第二次,早年標本製作技術仍不成熟,在保養和修復都有難度的條件下,不少製作者並沒有實際看過該動物活生生的模樣,因此誕生了許多醜到很有喜感的標本。澳洲維多利亞博物館有隻暱稱為「悲傷水獺」的巴西大水獺標本,就因為悲情委屈的醜臉風靡網路化身迷因,博物館也順勢推出了這隻醜水獺標本專屬的絨毛玩具,弄拙成巧。

大型自然史類群博物館的標本館藏驚人,研究者仍能在一些超過百年歷史的標本中找到新東西,從而調整物種分類甚至是確認新發現物種。標本製作方式多元,適用於保存不同類型的生物,但不是每種都易於保存和保養,發霉、灰塵和蛀蟲都是標本的大敵,專門維護標本的工作也不容小覷。

可惜當今台灣大眾對標本製作仍不瞭解,許多人甚至誤解這項專業。如今鮮少為了做標本而結束動物生命,野生動物採集也有法規限制,絕不是被污名化的「在殺生」。台北動物園永遠的大象爺爺「林旺」的剝製標本如今仍英挺地站在教育中心內;台中科學博物館的巨型大王魷魚標本是許多人的童年回憶,儘管有人認為離去的生命應入土為安,但製成標本的科學價值和供人緬懷的意義仍有其不可取代性,而且現代飼主也以將寵物製成標本的方式來追悼,這些標本師們的手藝,讓死去的動物獲得了「新生」。

各種類型的動物標本

資料整理:阿鏘

自然形成的標本

生物由於特殊自然條件留存下來,如遠古化石、包存於琥珀中的動物等,屬於廣義的標本。

剝製標本

將生物外皮剝下,經防腐去油整理後,重新套於假體填充物上,讓標本呈現彷彿活著時的姿態。半剝製標本僅以棉花塞填,常用於鳥類或小型動物,因為呈現條狀又稱棒狀標本。

骨骼標本

將骨頭上的肉和組織刮除,去肉的手續常交給麵包蟲幼蟲等飼養昆蟲清理,經過防腐、漂白程序後再依序組裝固定。

浸泡標本

將生物浸泡於酒精、福馬林等溶劑中殺菌以玻璃罐保存。可保留軟組織,但標本容易變黃脫色變形。

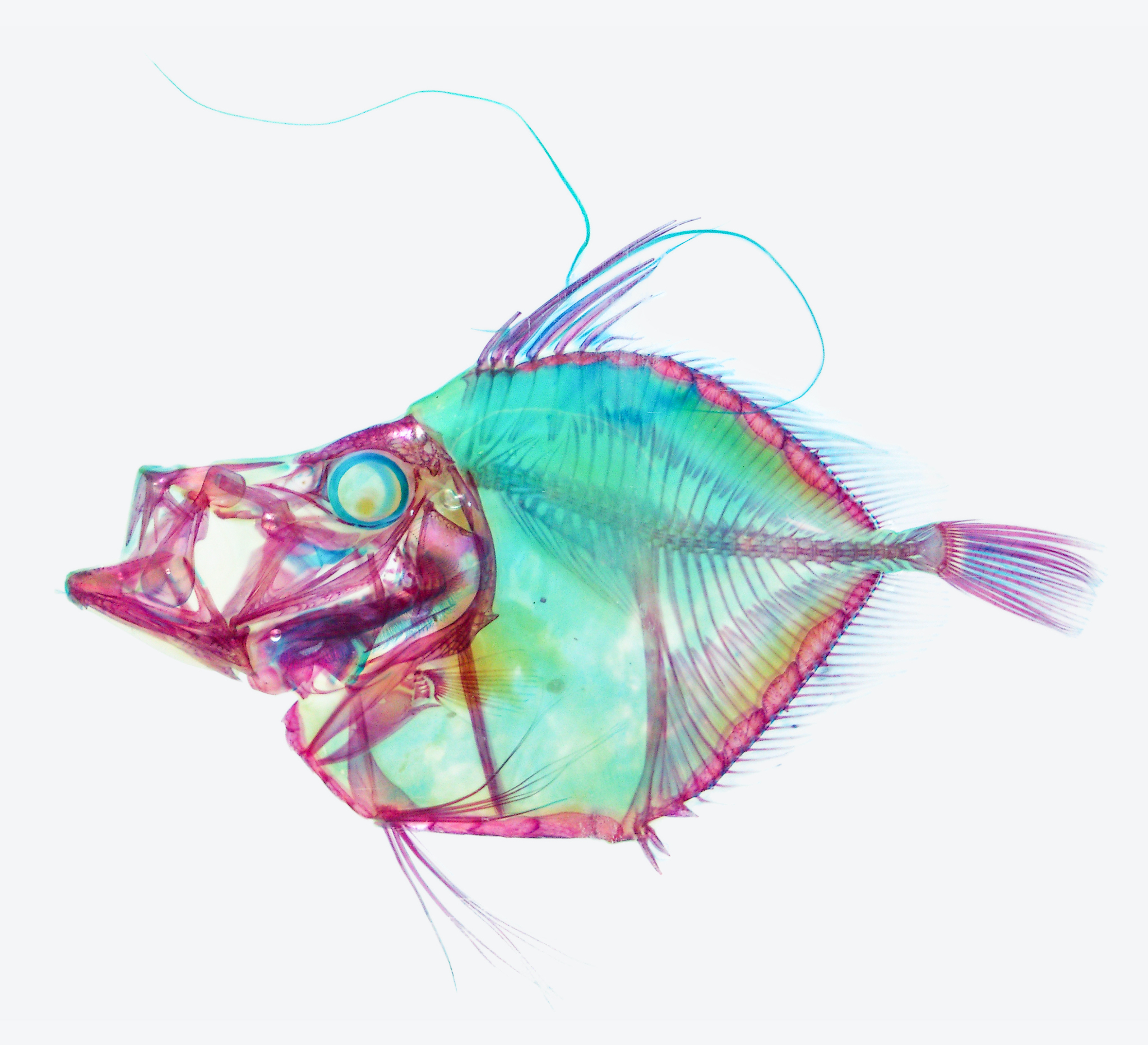

透明染色標本

利用兩種染劑分別將軟硬組織染成藍紅二色,標本呈半透明,適合觀察動物身體中的骨骼,但由於脂肪會妨礙製作,這類標本素材通常限於魚類和胚胎或一些小型節肢動物。

烘乾標本

沒骨頭的動物在去除內臟後重新以棉花填塞,以蟲針固定姿勢後烘乾。蝴蝶翅膀鱗片和甲蟲翅鞘光澤都能以此方法保存,但像內含大量脂肪的幼蟲就須以凍乾技術才能保存色澤和毛等組織。

塑化標本

利用液體樹脂替換導入生物體內,使得標本從有機物變成易保存的塑膠,雖然無法保留原有的質感,卻能保持血管肌肉和器官原有的樣貌。

此技術最有名的是製作人類標本並舉辦人體藝術展,由於屍體來源除了捐贈者外有許多無法交代的部分,也間接出現相關都市傳說。