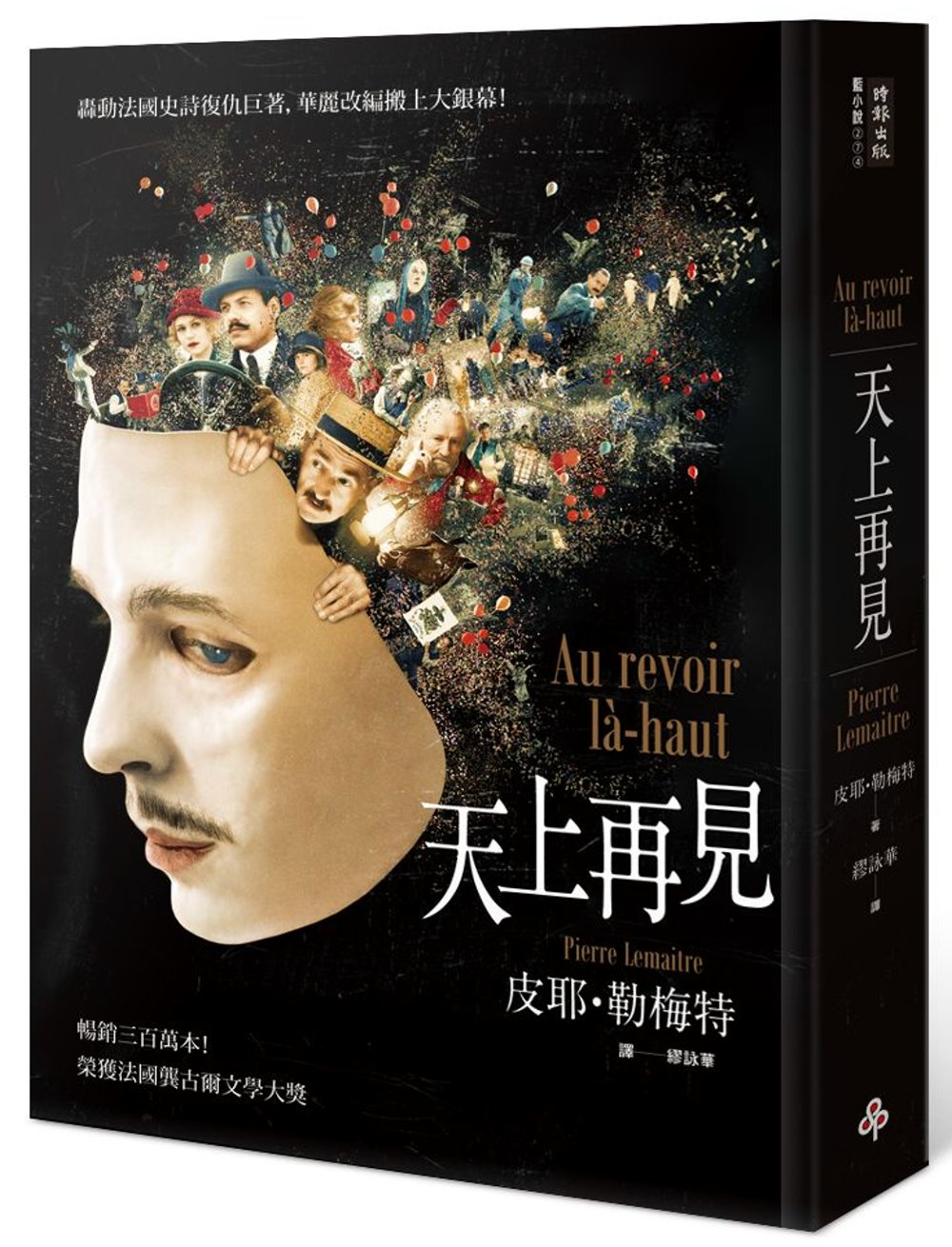

你對誰說再見——《天上再見》

皮耶.勒梅特

時報出版,NTD $450,平裝 / 488 頁

法國製造的小說藝術,譬如斯湯達爾、雨果、大仲馬、巴爾札克、福樓拜、左拉,不論他們歸類在怎樣的藝術觀潮流(浪漫主義、寫實主義、自然主義),多半還是在情節曲折上細心經營,人物(譬如包法利夫人)都躍然於紙上。熟讀文學史者亦知,法國文學從於斯曼(Huysman)、普魯斯特(Proust)對於意識甚至無意識更深入的探索,或是在新小說的實驗後,「情節」、「人物」、「時代背景」等要素已然不是好小說。

於是,在讀起《天上再見》這般的作品,確實給人一種復古的懷舊感覺。也的確,不管是文案或評論,將之比作《基督山伯爵》並不是毫無道理。因為在序幕之後,兩位難兄難弟——阿爾伯特與愛德華——從一無所有的悲慘生活、復原(從戰場上回歸社會的另一種邊緣人),到中後半段「急轉直上」靠著詐騙手段成為富豪;相對於造成這兩位不幸人士的始作俑者,軍官博戴勒卻由各種受惠於戰爭的災難財,讓自己呼風喚雨晉升上流,然後亦是在小說的末尾才命運翻轉。這樣古典的情節安排,像是刻意滿足讀者般,以「阿爾伯特—博戴勒」與「愛德華父子」,前者的平行線相反運動,與後者的命運相撞,在掩卷時感到大快人心。像是滿足一種閱讀時代小說的氛圍,包含著詭計、絕望、勇氣、幸運,最後各有安排,善惡各有報,似乎確認了某種價值,或膚淺來說所謂的正義秩序。而「復仇」最後是甜美的實踐。

但,真的是這樣,或真的「只有這樣嗎?」

在得該年度的龔固爾獎後,《天上再見》這部不算爆冷門的大作仍是有多方的書評討論。會受青睞的原因之一,是法國——至少是龔固爾獎的評審——還是非常喜愛歷史題材的小說。不管持正反面意見,都得承認勒梅特重現歷史場景的功力十足,他對於時代氛圍的掌控、調度大場景與小細節,以及人物之間的張力與思維,都屬上乘。然而也在這裡,畢竟不像雨果、大仲馬書寫的是他們親臨過的時代,勒梅特推出一部如同親臨的小說,實際上已經是一種創新。如歷史學家霍布斯邦說的,所有的復興運動都不是真的回到過去,而是當代的創新。

所以作品被批評的點之一,就是高潮迭起的情節,張力過大時如同灑狗血的疲乏或刻意。卻是在這樣的光耀中,小說中的小人物的暗影處被彰顯。這並非是復仇小說,也無正義可言。譬如阿爾伯特,如果不是因為同情與無奈,但他作奸犯科的事可未必比我們一起恨得牙癢癢的軍官博戴勒少。偽造文書、盜用公款、詐騙等,並非是他迫於無奈和良心苛責就可脫罪的,於是這個善終的安排,便也不是善報;而博戴勒在戰爭時真正所做之事其實並未受懲,也沒被阿爾伯特揭穿,僅僅是因為野心過大的後果。

但小說裡最有趣的角色其實是話語甚少的愛德華,一個真正完全被奪去人生之人。得要聚焦在他身上,才會明白真正的「天上再見」。他的復仇或許正是作者最希望看到的正義,並不是反過來傷害任何人,而是以超乎常人的意志,把一切的傷害留存在身上,然後以原諒的姿態微笑離去。

「每個故事都得找到結局,這是生命秩序。」知悉一切、安排一切的作者,在書的末尾「背叛」虛構小說的紀事,其實意外溫柔地看到某種作者的謙遜。他或許只是想說,即使如同神明般的安排一切命運歸屬,終不能證明善惡皆有所歸,只是透過虛構小說的心理實驗,讓不同心靈在故事中以他們自己的方式發光,而有了靈魂。