氣候危機、地緣政治的動盪、欣欣向榮的觀光業,以及越來越多的利益人士與參與者的加入,讓喬治王島的關係日益緊繃

在南極圈上方的一處寧靜海灣,柯林斯冰川矗立,冰面上佈滿了褶皺和裂縫,正緩緩向南冰洋移動。

「如果你靜下來,就能聽到它移動的聲音。」27 歲的伊娃・瓦斯克斯(Iva Vásquez)輕聲說道,並將手指放在嘴唇上。除了古老冰川的低吟,只有南極企鵝撲打著鰭的聲音劃破寂靜,大片的雪花飄落到地上。攢動的鳥群中,偶爾有一隻發出叫聲,再靜靜地滑入水中,並在水面上留下碎冰。

今年夏天,27 歲的瓦斯克斯從智利偏遠的魯賓遜克魯索島(Robinson Crusoe Island)換到了南昔德蘭群島(South Shetland Islands)的埃斯庫德羅(Escudero)基地。她在那裡擔任導航員和導遊,服務每年來自數十個國家的數百名參訪科學家。

埃斯庫德羅基地距離柯林斯冰川不遠,搭乘橡皮艇僅需一小時,它位於一片佈滿企鵝糞便的寬廣鵝卵石灘頭。那裡的空氣中彌漫著一股刺鼻的魚腥味,並吹著刺骨的寒風。在離岸處,等待搭乘郵輪的觀光客隊伍在繁忙的港口蜿蜒。

地球之南

多年來,南極洲迷人的脆弱、寂靜和野性,吸引了無數探險家、科學家和機會主義者前往地球的南端。然而,隨著 2023 年夏季結束和日照時間縮短,南極洲正面臨著不確定的未來。氣候危機、遠離南極的地緣政治動盪、欣欣向榮的觀光業,以及越來越多的利益人士與參與者的加入,讓極南之地的關係日益緊繃。

倫敦大學皇家哈洛威學院的地緣政治學教授克勞斯・道茲(Klaus Dodds)博士表示:「南極洲的治理和地緣政治目前處於非常敏感的狀態。」

南極條約體系(ATS)於 1959 年簽署,自 1961 年生效,將南緯 60 度以下的地區定義為「和平與科學」領域。共有 56 個國家簽署了該條約,其中 29 個國家擁有決策南極洲相關事務的投票權,另有七個國家聲稱擁有南極洲的部分領土,但 ATS 凍結了所有現有和未來的領土聲稱。

然而,儘管該條約的理想化立基已經維持了 60 多年,但從烏俄戰爭到旅遊業,從礦產開發潛力到新的海洋保護區,各種因素的交融使得緊張局勢浮上台面。

道茲表示:「南極洲是一種奇特而自相矛盾的存在。諸國的善意維護了條約體系的存續,但成員間對彼此的行為也極其敏感。」

一年前,在柏林舉行的年度南極條約諮詢會議上,緊張局勢達到了頂點。在諮詢方中,有 23 個國家表示支持烏克蘭,甚至在有俄羅斯代表出席的會議中發起了前所未有的抗議行動。

南極洲占地球陸地面積約十分之一,相當於歐洲和美國本土的總和;另外,大約 70% 的地球淡水都被鎖在南極洲周遭的冰川和冰棚中。

這是地球上最荒蕪、最未知的地方之一。在其內陸地區,猛烈的下坡風速度可達每小時 200 英里。1983 年,位於東南極洲冰川的俄羅斯沃斯托克(Vostok)研究站,測到了攝氏負 89.6 度的最低溫度紀錄。而那些有的有名字,有的則只有字母和數字組成的代號的高聳冰穹、冰帽和冰川底下,還藏著尚未探索的冰下湖泊。

南安普敦大學的加拿大海洋生物地理化學家安柏・安尼特博士(Amber Annett)表示:「我愛上了那些顏色:那種白色、那種藍色,還有太陽低斜時天空的模樣。」安尼特於2007年首次來到南極洲,而今年她加入了一個以女性為主的科學團,搭乘英國研究船「RRS 大衛艾登堡爵士號」(RRS Sir David Attenborough),展開了她第七次前往極南之地的考察。

1960 年代,曾有一位美國海軍上稱南極洲為「沒有女性的祥和白色大陸」,而如今的南極洲已是截然不同的面貌。許多南極任務都在處理基地的平等、代表性和安全問題,甚至已經成為 ATS 會議議程的一部分。

安尼特說:「我曾造訪過地球上其他美麗的地方。但南極給我一種非常自然的感覺,因為它沒有太多人為的痕跡。」

然而,南極洲上的人類活動非常集中,有時甚至讓這個廣袤的大陸感覺起來相當擁擠。

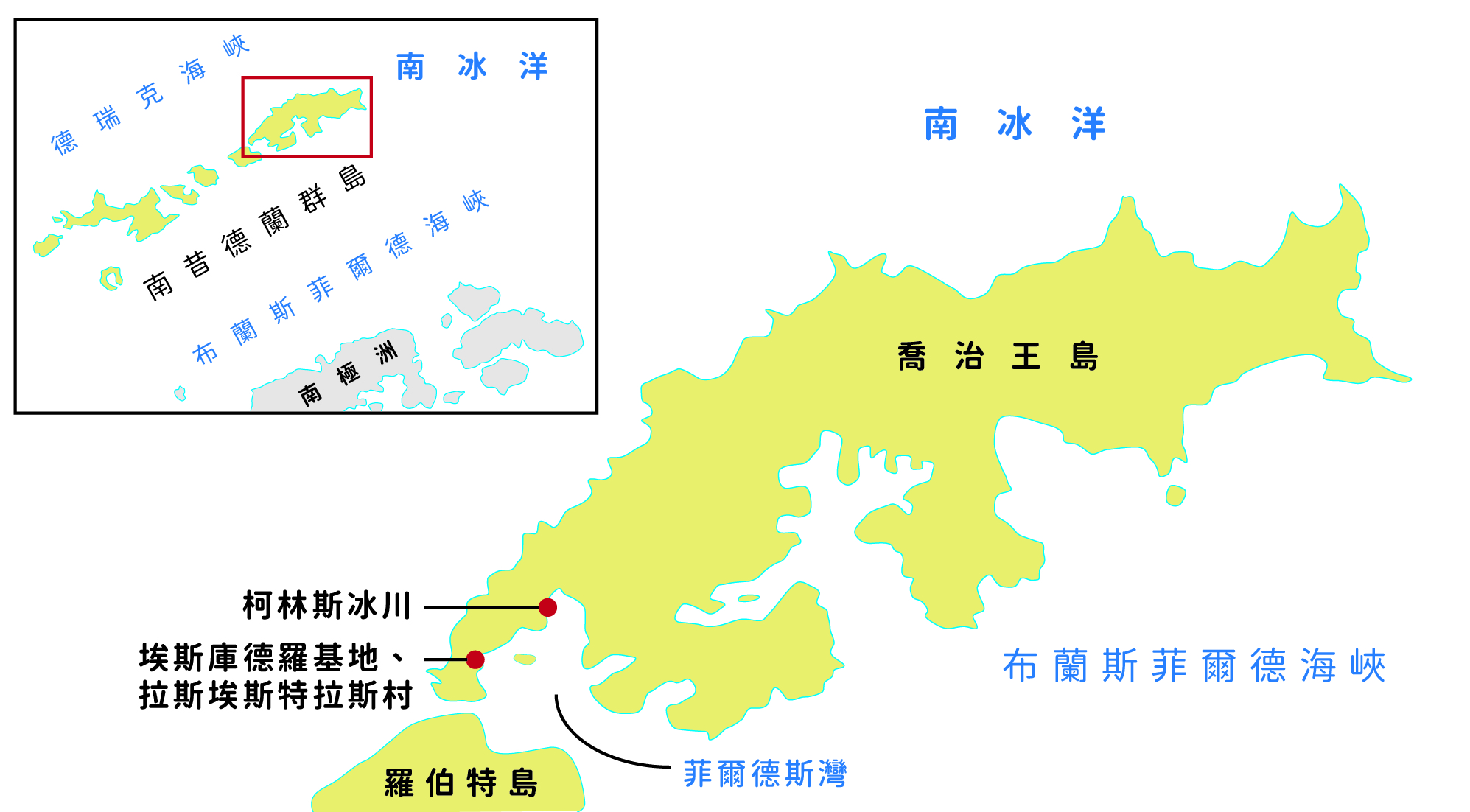

南極半島上最繁忙的地區之一,是與南美洲安第斯山脈地質相連的「喬治王島」(King George Island)。那裡的天氣瞬息萬變,連帶計劃也經常會在數分鐘之內改變。

阿根廷、巴西、智利、中國、波蘭、俄羅斯、韓國和烏拉圭都在那裡擁有全年營運的基地,而其他國家則設有夏季基地。

除了眾多前往南極洲的科學家外,遊客數量也急劇增加。今年夏季,共有 10.6 萬名訪客,搭乘超過 50 艘船前往南極,創下歷史紀錄。如何管理遊客的進入並降低他們活動對當地的影響,仍然是一個尚未完全解決的棘手問題。

人類的足跡越來越明顯:南極海冰於 2020 年首次檢測出塑膠微粒,而整片大陸也都能感受到氣候危機的影響。事實上,南極半島的升溫速度是全球平均水平的五倍,自 1950 年以來已上升了近攝氏 3 度。

87 歲的海洋生物學家西爾維亞・厄爾(Sylvia Earle)博士對此趨勢有獨到的見解。她戴著一頂紅褐色毛帽,站在一艘以她的名字命名的船上時說道:「我並非持續目睹變化的見證者,但我對我們的海洋進行了比大多數人更長時間的探索。」

1990 年,厄爾搭乘 C-130 海克利斯運輸機首次前往南極洲,在羅斯島南端的美國麥克默多(McMurdo)研究站降落。她執行過 10 次水下任務,潛水時間超過 7,000 小時,並是 1979 年以來,無線連接海底漫步最深的世界紀錄保持人。當時她在太平洋海床上行走,深度為 381 公尺。

她說:「看到冰川湧出的水流,聽到我首次造訪時所見的冰棚現在已經變成巨大的冰山,都讓人非常擔憂。」

生活的人們

菲爾德斯灣(Fildes Bay)是阿根廷、智利和英國相互重疊的領地,而拉斯埃斯特拉斯村(Villa Las Estrellas)便座落此地,村子裡有智利海軍、空軍和埃斯庫德羅科學基地。

2018 年之前,這裡都還有一所學校,提供幾個駐紮此地的家眷們使用,其運動館甚至在智利的憲法公投期間兼作投票中心。

52 歲的大衛・科特斯(David Cortés)村莊裡健談的銀行家,他經營著一家 Banco BCI 的迷你分行。

「在這裡最困難的是什麼?」他前後搖晃著他的辦公椅,笑著自問。「應該是夜晚,」他意味深長地答道, 「隆冬時節只有幾個小時的日照,你的大腦會不知所措。」

嚴冬時,拉斯埃斯特拉斯村會被 3 公尺的雪覆蓋,科特斯通常得自己挖出進出宿舍的通道,在 9 點前抵達銀行開門上班,然後在下午 1 點關門,接著沿著同樣的隧道返回基地,過程裡不會見到任何顧客。

他大部分的工作是將現金拿給空軍軍人,讓他們在餐廳購買零食。餐廳販售的商品包括皮斯可酒、野格利口酒、奇多玉米棒和薄荷香煙等等。

現年 56 歲的阿爾弗雷多・穆尼奧斯(Alfredo Muñoz)通過了心理測試、醫療和牙科檢查,是一名智利空軍護理師,來自巴塔哥尼亞南方強風吹拂的城市旁塔阿雷納斯(Punta Arenas)。今年是他在南極的第三個冬天,他必須切除闌尾以避免在這個偏遠村莊中出現併發症。

他說:「疫情之後,與其他基地的社交活動幾乎停止了。」

他還記得基地之間的足球和排球比賽、化妝派對,以及喬治王島上冬季考察隊之間的運動賽。

長期參與南極活動的老將們還記得他們曾受邀前往海灣對面的韓國基地唱卡拉 OK,或者前往中國的長城(Great Wall)研究站享受豪華盛宴。

但是,新冠疫情使這種互動大大減少,從而增加了孤立感。一輛卡車停在通往中國基地的礫石道路上,用來減少與外界互動。即使到了現在,與中國基地之間的無線電聯繫依然很少,從山頂溫室散發出的霓虹燈光是唯一的生命跡象。

在埃斯庫德羅基地,科學家們在工作之餘的實驗室中休憩,用試管喝龍舌蘭,或者用從菲爾德斯灣取出的百萬年冰塊冰鎮威士忌。

在喬治王島上生活和工作的科學家,往往會避免討論烏克蘭戰爭等地緣政治發展。語言差異使得鄰近的俄羅斯貝林斯豪森(Bellingshausen)研究站的團隊長期處於孤立狀態。

極地裡的信念

村莊北部的一處石堆山上,座落著一間俄羅斯東正教堂,守護著拉斯埃斯特拉斯村。它於 2002 年落成,木材從西伯利亞的阿爾泰(Altay)市運來,鐘則來自莫斯科東邊的弗拉基米爾(Vladimir)市。

米特羅凡・索爾達甘科(Mitrofan Soldatenko)現年 47 歲,出生於烏拉爾山脈以西的伊熱夫斯克(Izhevsk)。在西伯利亞當兵兩年後,他加入了位於希臘雅典的男性修道院社區。三年前,身材高大、彬彬有禮、有著深邃藍眼、濃密鬍鬚和短馬尾的索爾達甘科被派往南極洲,從此沒有離開過俄羅斯的貝林斯豪森站。

他在那裡擔任木匠,平時就靠在香氣撲鼻、鋪滿木板的廚房裡看書,喝著他用一袋乾葉子泡成的薄荷茶打發時間。

索爾達甘科比大多數人更能適應寒冷和黑暗的冬天。他說:「我在冬天出生,」他一邊說,一邊擠過一堆擋住入口的冬季外套,走進他和兩名同事共住、位於教堂旁的貨櫃屋。「當我看到風雪時,我會欣喜地出門。為什麼要待在屋裡?」

但在社交活動和工作壓力下,孤立感和短暫的冬季日照確實讓有些人覺得相當難熬。在隆冬時節,訪客們可能會與他們的同事待上好幾天,面對內心的思緒。

在 2018 年的第二個南極冬天,智利護理師穆尼奧斯替一位俄羅斯科學家療傷,該科學家在貝林斯豪森站外被同事刺傷,據報導是因為他不斷暴雷同事正在讀的書的結局。

穆尼奧斯在一座天主教小教堂兼任牧師,盡量讓自己保持忙碌,甚至利用他在南極的最後一個冬天透過郵件取得了一份緩和療護的文憑。 他說:「老實說,你只能埋首,找到自己的生活節奏。畢竟,你還能去哪呢?」