Nike 50歲了,詹皇、小威廉絲、大坂直美都代言的品牌,是如何在過去半世紀鑽進全球大眾的腦袋、深植人心,成為跨越主流與小眾的獨特存在?

在成立50周年之際,Nike 本來可以做很多事情。它可以像許多時尚品牌,在世界各地的大城市舉辦一系列盛大派對,並邀請合作夥伴「詹皇」(LeBron James)、Billie Eilish、Travis Scott 和大坂直美等特別嘉賓;它本來可以發行限量版邊桌精裝書,收錄那些被視為藝術品的球鞋的光鮮照片;它本來可以推出「50 無比精彩」(50 and Fabulous)之類名稱的周邊商品。

但上述這些事 Nike 都沒有做。事實上,迄今為止唯一跟周年扯得上關係的活動只有一支影片,由導演史派克・李(Spike Lee)重新飾演當年他在《美夢成箴》裡的角色馬爾斯・布拉克蒙(Mars Blackmon),並在新的廣告片裡演出一首名為〈都見識過了〉(Seen It All)的新「國歌」,並在片中暗示,確實還有我們沒看過的新鮮事。這可能是真的,畢竟如果要說運動和時尚有什麼共通點,那就是「長江後浪推前浪」,但這支影片同時還流露出一股謙遜的吹噓姿態。

這份驕傲其來有自,因為在歷經這半個世紀之後,無法迴避的事實是,如果高盛集團曾被說是人性中的「吸血烏賊」嘴臉,那麼 Nike 則已成為文化根基系統的一環,且不限於球鞋文化。

以希臘勝利女神命名的 Nike 不僅成為全球最有價值的服裝品牌——是主要競爭對手 Adidas 的兩倍多,甚至超過 LV、Gucci 和 Chanel。Nike 融入我們看的電影、聽的音樂、參觀的美術館、從事的生意;它滲入我們對於自己是誰、以及我們如何成為自己的思考。

《Nike 文化:旋風標誌》(Nike Culture: The Sign of the Swoosh,暫譯)的共同作者暨路易斯克拉克大學名譽教授羅伯特・戈德曼(Robert Goldman)說:「在這個獨特性氾濫的時代,Nike 確實是個性的象徵」,也剛好是一個能夠被普羅大眾理解的符號。

忘記 Nike 城(註1)吧,某種程度上而言,我們現在都是 Nike 國度(註2)的公民。

Nike 有開國功臣:前奧勒岡大學長跑運動員菲爾・奈特(Phil Knight)和他的大學教練比爾・鮑爾曼(Bill Bowerman),鮑爾曼為人津津樂道的事蹟是為了製作新的跑鞋鞋底,而將橡膠倒入妻子的鬆餅機。Nike 還有一首國歌:〈Just Do It〉,發行於1988年。最重要的也許是,它還有一個「國徽」。

這使得它的歷史地位比起任何運動甚至時尚品牌,都更接近可口可樂、IBM、迪士尼和麥當勞等品牌。在過去半個世紀裡,唯一如此有效,且徹底從商品變成身分表徵的另一個品牌是 Apple。

在 Nike 迎來黃金周年之際,值得我們思考的是,這道勾勾究竟如何成為千禧年的品牌之王,鑽進我們的大腦,殖民我們的想像力。這是一個關於體育(想當然耳)還有行銷的故事,但也關於在週五便服日(註3)興起和疫情影響下、整個世界走向球鞋和萊卡布料的此刻,作為一家體育用品公司有多麼幸運。

更重要的,這是一個關於我們如何構建自己神話的故事。

Just Do It

詢問在 Nike 工作或與 Nike 合作的人為什麼想加入這家公司,許多人會從他們的童年開始說起。

已經在 Nike 工作30年的首席設計師約翰・霍克(John Hoke)十幾歲的時候寫了一封信給奈特,提供一種新的鞋款設計,並獲得一張便條紙和一雙鬆餅格紋鞋底球鞋作為回報。在 Nike 位於奧勒岡州波特蘭的總部辦公室裡,有一張他穿著這雙鞋打網球的照片。

已故的 Off-White 和 LV 設計師維吉爾・阿布洛(Virgil Abloh)曾經說過,自己小時候會把一雙 Jordan 5「放在床尾,這樣我早上醒來就能看到它」。他在世時與 Nike 合作的「The Ten」計畫,以一種安迪・沃荷的方式重新設計了 Nike 最著名的10雙鞋款。自2018年以來一直與 Nike 合作的日本潮牌 Ambush 設計師安允(Yoon Ahn) 表示,Nike 是她用自己的錢買的第一雙鞋,她現在有一個裝滿 Nike 的儲藏室。

這反映了 Nike 將自己融入社會集體記憶的方式。

1992年,奈特在接受《哈佛商業評論》採訪時說,Nike 最大的突破之一不是鬆餅格紋鞋底、Air Force 1、Air Jordan 或 Flyknit 這些知名鞋款(當然,他們都很重要),而是意識到他們賣的不只是球鞋。

Nike 的標誌由卡羅琳・戴維森 (Carolyn Davidson) 設計,當年她剛從波特蘭州立大學平面設計系畢業,並於1971年被註冊成商標。這道勾勾本應是對希臘勝利女神翅膀的致敬,但也是對打勾標記的潛意識參考。根據戈德曼的說法,雖然奈特最初對這道勾勾持懷疑態度,認為它看起來像「一個大逗號」,但他說,它已經「從一種看似毫無意義的污漬」變成一個充滿聯想的標誌。

不過,Nike 曾在 1998 年短暫考慮過放棄這個勾勾。當時,Nike 被指控使用童工,亞洲承包商工廠還傳出工作環境不安全等新聞。這些風波使 Nike 成為無知企業的典型代表,並導致社運人士將 Nike 勾勾貼上類似納粹符號的「swooshticka」標籤。雖然這場騷動的確迫使 Nike 高層公開道歉,並促使該品牌擬定新的商業準則,但是這道勾勾最終仍被保留了下來。

這就是為什麼當 Nike 以擁抱英雄的方式,找上他們第一個也是最重要的合作夥伴麥可・喬丹(Michael Jordan),讓他以其他運動員沒有過的待遇掌握自己的品牌;當他們以收購運動員和球隊(最新統計超過1萬人)而聞名,並將他們的專長分成各個運動項目,從跑步和籃球細分至網球、足球、冰上曲棍球和滑板;當他們以小威廉絲和詹皇的名字命名總部的建築大樓時,他們同時也做了另一件事:博取整個非體育次文化圈的認同。

而次文化創造了球鞋迷,使這道勾勾成為粉絲之間不算祕密的標誌。

元老級球鞋迷

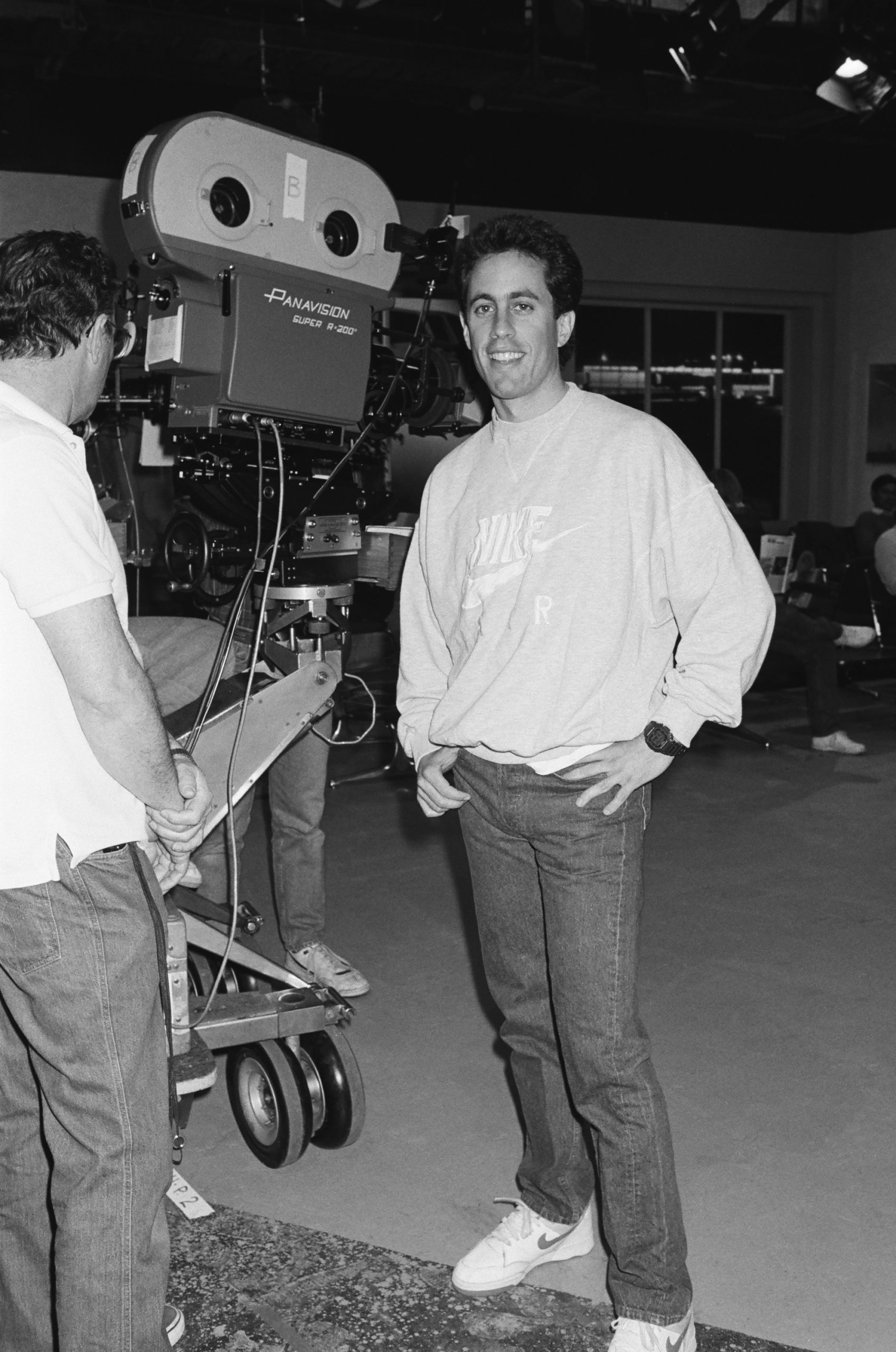

史派克・李飾演的馬爾斯・布拉克蒙,或許是第一位公開的球鞋迷。片中,這位戴著眼鏡的紐約尼克隊球迷腳穿 Air Jordans,頭戴布魯克林自行車帽。

該角色對 Air 系列的痴迷走火入魔,甚至連在床上都要穿著,進而引起了 Nike 廣告專家們的注意。他們要求當時是獨立演員的史派克・李和 Jordan 合拍一些廣告,這個組合超越了體育和電影,吸引了一些其他圈子的受眾。

「他們意識到有一種潮流正在發生。」前 DJ 和美髮師佛雷澤・庫克 (Fraser Cooke) 說,他與朋友共同創立了倫敦早期的狂熱球鞋店之一「球鞋巡邏隊」(FootPatrol)。Jordan 和李引領了都市社群,都市社群孕育了嘻哈文化,而嘻哈文化正成為「次文化主流」,Nike 便隨之成為衣著規範的一環。突然間,球鞋品牌的高層們開始像社會人類學家一樣思考。

庫克在2003年認識了當時的 Nike 執行長馬克・帕克(Mark Parker),當時帕克和其他幾位同事正偷偷地觀察倫敦的地下文化圈(酷文化的底層,不是地鐵系統)。此後不久, Nike 給了他一份相當於「非主流文化大使」的工作,將正在興起的風潮浪漫化,並將其融入勾勾的世界中。

「我的工作是與局外人合作。」庫克說,如今他有了一個非常複雜且時常變更的頭銜:全球特別計畫和催化品牌管理資深總監。

從那時起,他一直負責引進許多前衛,但不屬於體育界的名人及其追隨者:Comme des Garçons、里卡多・提西(Riccardo Tisci,從他在 Givenchy 開始)、Dior 的基姆・瓊斯(Kim Jones)、阿布洛(早在他被 LV 相中之前),Sacai 的阿部千登勢。(隨著「服裝」不同部分之間的界限愈來愈模糊,對球鞋品牌來說,找時尚合作夥伴成為一場軍備競賽。)催化品牌管理的工作還包括與其他非傳統 Nike 合作夥伴建立關係,如 Travis Scott、Drake 和 Billie Eilish。

霍克說,重點是「設計想法,而非物件。」當藝術家湯姆・薩克斯(Tom Sachs)十多年前簽約時,他說他想創造一個堅固的青銅滑板坡道。(這點子的結果不是很好,但催生了火星鞋以及融合 Nike 和登月系列的嘗試。)這就是為什麼這群局外人被稱為催化劑,而非合作夥伴。合作夥伴滿街都是,而且非常明顯是出於交易,而非創造力。

「他們創造了吸引普羅大眾的次文化大熔爐。」球鞋收藏品牌「辣妹與球鞋」(Chicks With Kicks)擁有者之一的阿莉亞娜・彼德斯(Ariana Peters)說。該品牌共收藏6,000多雙球鞋,是全球最大的私人球鞋收藏之一,其中75%是 Nike。

自2009年以來一直在 Nike 工作的足球員與社運家梅根・拉皮諾(Megan Rapinoe)說,這種融合「就是一切」,她現在正在 Nike 贊助下推出自己的新品牌系列。

「真正的力量在於文化。」拉皮諾說。「一切都在伸展台上和上球場前的隧道裡;一切都在球場邊和紅毯上。隨著媒體和社群媒體的發展,所有人無時無刻都知道時代的氛圍。」

沒有終點線

「它幾乎巧妙地與每個超級重要的文化時刻、人物連結在一起。」蘇富比街頭服飾和現代藏品主管布拉姆・瓦克特(Brahm Wachter)說。從滑板大神奈賈・休斯頓(Nyjah Huston)到《阿甘正傳》;從前足球員米婭・哈姆(Mia Hamm)到《愛情,不用翻譯》;從職籃巨星。柯比・布萊恩到《早餐俱樂部》;從大坂直美到《回到未來》。

2019年紐約大都會博物館慈善晚宴上,身為共同主持人的小威廉絲穿著一雙螢光黃的 Nike x Off-White “Air” Jordans,搭配一襲綴滿花朵的鮮黃 Versace 禮服,讓 Nike 與安娜・溫圖(Anna Wintour)的 Manolo Blahnik 高跟鞋處於同等地位;當美式足球員科林・卡佩尼克 (Colin Kaepernick) 在演奏國歌期間單膝跪地時,腳上穿著的也是 Nike。

Nike 其實有個一貫的主軸,從第一批 Air Jordan 開始,便因為不遵守 NBA 服裝規定而被禁止穿入籃球場。當時,奈特告訴《哈佛商業評論》,這個禁令「太棒了!只要確定我們是站在對的那一邊,我們其實非常歡迎那種讓我們站在反體制一端的曝光。」

諷刺的是,事到如今,Nike 儼然已變成了體制本身,用瓦克特的話來說,Nike 是「我們文化的一部分」。

這就是為什麼蘇富比自2020年決定開闢球鞋類別並定期舉行拍賣(現在每年舉辦8到10次)以來,售出的所有鞋類中,約95%是 Nike;這就是為什麼在拍賣上售出最昂貴的鞋子是 Nike(即 Kanye West 的 Nike Air Yeezy 原型鞋,他在2008年葛萊美頒獎典禮上穿過,並於2021年以約5,531萬元新台幣的價格售出。);以及為什麼大都會博物館的永久收藏中會有 Nike。

這意味著,儘管可能有過重大失誤——包括1990年代的血汗工廠醜聞、2017年再次被指控工廠條件不佳、最近被揭露女性及懷孕運動員的待遇不佳,還有歧視女性員工(訴訟結果未定)——Nike 仍成功維持了它在全球人們心中的主導地位。

它成功在消費文化裡達到了一種幾乎獨一無二的平衡:成長為一個擁有超過7萬3,000名員工和2021營收1億3,705萬新台幣的大型上市品牌,並同時保持小眾的酷炫光環。

Nike 既是巨無霸也是小傢伙;不僅是整個球隊,而且幾乎是整個聯賽的裝備商,同時也是荒野中的孤獨跑者。薩克斯於6月初發行的全新「通用鞋」風格主張「返樸歸真」(normcore)絕非偶然,它意味著拒絕每週購買新球鞋的必要性,對於一家以銷售球鞋為基礎的公司來說,這是個奇怪的主張。但就像收購虛擬球鞋公司 RTFKT 一樣,這可能暗示著 Nike 下個發展方向。(諷刺地是,這雙鞋幾乎秒殺,並迅速成為藏家爭相收購的收藏。)

戈德曼表示, Nike 儼然成為「一種似乎以某種方式挑戰消費主義的消費產品。」這使得它非常接近「現代情境」。

註1:Niketown,Nike 在倫敦和紐約等大都會的旗艦店名稱。

註2:Nikeland,Nike 於2021年底與遊戲平台 Roblox 合作打造的虛擬樂園。

註3:Casual Friday,美國與加拿大企業的服裝規定,鼓勵公司員工在週五上班時穿得比平常更休閒自在。