韓國電影《我只是一個計程車司機》橫掃南韓,票房突破25億台幣,刷新《屍速列車》的紀錄——究竟是怎樣一具動力引擎,讓計程車超越了高速鐵路列車?值得我們沉吟思索

從首爾開往光州:《我只是一個計程車司機》

故事簡潔有力:一名平日為了生計而斤斤計較的首爾計程車司機金四福,某日為了繳納積欠的房租以及獨力照料小女兒,爭取了載送一位德國人前往光州的差事,誰知這位乘客是一位趕赴政府封鎖的第一線以報導「暴動」的記者,金四福於是一同駛進了黑暗之心,隨著記者的手持攝影機目睹了政府的血腥鎮壓。最後,一向「政治與我何干」擁護「政府在安定中求(經濟)進步」的小市民司機,一夕之間「覺醒」(由於警棍的當頭棒喝),儘管無力阻止國家暴力,但仍冒險拼命護送記者完成「見證」任務——這份新聞報導,日後成了協助推動韓國民主化進程的一份重要影音文件。電影結束於年邁記者本人的臨終遺言,期盼有生之年能與留下假名之後消失的司機再見一面。

電影上映之後,司機後代忽然現身,證實確有其人其事,只有電影若干處不符事實,但它的戲劇效果卻絲毫沒有減弱。比如,現身出示記者與司機合照的,乃是金四福的兒子,但片中司機卻是獨力撫養年幼女兒的單親爸爸——韓國通俗電影裡的小女孩,總是如此討喜、輕鬆贏得觀眾疼愛。此外,這趟旅程其實經過事先安排,二人並非偶遇——「巧合」乃戲劇性要素之一,全片多處轉折都借助了「偶然性」。甚至,記者送出第一批底片之後旋即返回繼續拍攝,但此一事實並不合乎「戲劇行動」邏輯(有時現實比虛構更戲劇化);反而,導演讓司機去而復返,二進二出圍城光州,藉此鋪陳這位主角的進退躊躇和心境轉折——此乃形塑戲劇人物的編劇技術。全片的三幕劇形式極為綿密工整,人物的言行形象與心理軌跡也打造得堅固合理,加以光州事件的史實背景,令誇矯煽情之處無一不賺人熱淚,甚至片末「犧牲小我、完成大我」的「飛車追逐」此一高潮戲亦能讓觀眾買單。

為什麼台灣沒有這樣一部電影?

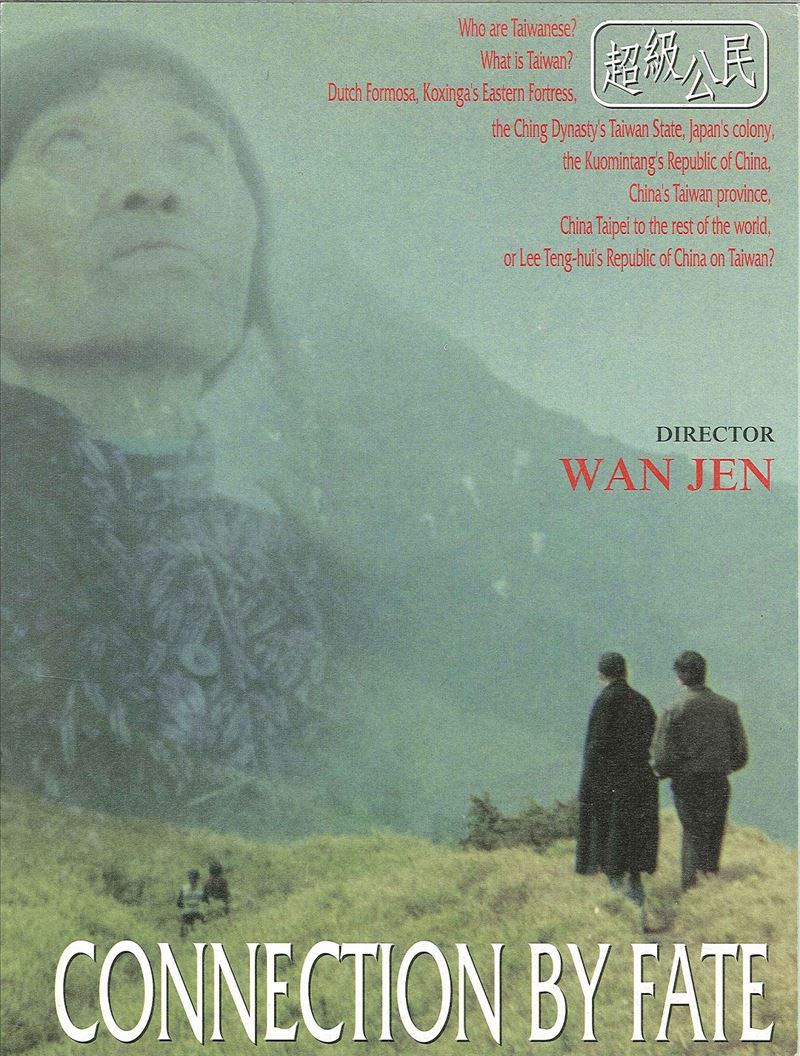

此片在韓國熱賣,《屍速列車》之後的台灣觀眾也很捧場。後者進而正義凜然團聚起來痛斥「為什麼台灣沒有這樣一部電影?」有人列舉了好幾部同樣處理政治歷史的國片來反駁這種欠缺歷史感、也欠缺結構感 (對台灣電影生態從產製端至消費端之整體認識) 的、近乎盲目的義憤。不過,儘管有人提及以二二八為題的《天馬茶房》與凝視白色恐怖的《超級大國民》 (它們剛好坐落在形式風格光譜的二端),迄今卻還沒人談到《超級公民》——同為「運將」與「乘客」的故事,也同樣深涉政治議題,卻一直沒被拿來與《我只是一個計程車司機》並置對照。

在台北遊蕩的鬼魂:《超級公民》

從《蘋果的滋味》(1983)、《惜別海岸》(1987)、到《超級大國民》(1995),萬仁的電影一貫帶有政治批判,《超級公民》(1998)亦然,而且恐怕是台灣迄今為止最尖銳、最深沉、也走得最遠的一部政治電影。

一名計程車台客運將(蔡振南飾演)失魂落魄、鎮日漫無目的在台北街頭遊蕩。某日,一位詭異乘客上了車,那是原住民青年的鬼魂(張震嶽飾演)。運將與鬼魂一見如故、同在城市遊走:城市周沿的邊陲地帶、市中心的廢墟遺跡、水泥高架橋與高樓大廈底下的暗角⋯⋯途中,我們得知運將由於昔日熱衷政治運動而疏忽家庭,妻離子死,被罪咎感壓成了活死人;至於鬼魂,生前乃是來到都市打工的原住民青年,一次衝突意外殺死老闆,逃亡不久即被逮捕與槍決。誰更像鬼?末尾,鬼魂引領活死人運將來到祖靈的土地,後者在自殺之後獲得救贖與重生。

片中運將曾是黨外運動熱情參與者,甚至其實是一名「衝組」。然而,80 年代的街頭狂奔之後,90 年代社運幹部(或政治頭人)決定從「街頭路線」切至「議會路線」,以「數人頭」取代「打破頭」,從街頭或廣場上的示威遊行,轉戰選舉造勢晚會野台以及候選人握手拜票的掃街。乍看之下,台灣正闊步民主化的坦途,但這位運將如今(90’s)卻行屍走肉,遊魂一般駕車徘徊在一度遍地烽火的城市,哀悼黨外理想主義的消逝,消逝在黨派的選票計算、權力競逐、利益交換——90 年代「黑金政治」與「選戰操盤」即是見證。衡諸歷史,「衝組」有如火牛陣,始終被犧牲:抗爭現場被推上前線、充當「砲灰」,一旦運動成功,衝組往往被占據位置和奪取權力的政治菁英拋在身後——昔日抗爭現場不少衝組甚至慘遭「落跑」的幹部拋棄、放生。

另一方面,片中原住民青年鬼魂令人想起 1987 年的湯英伸。因漢人圈佔土地而流離失所的原住民,在(漢人)經濟起飛的時代,被迫集體離鄉背井、遠赴大都市打工謀生;湯英伸飽受洗衣店漢人老闆剝削和羞辱,失控失手誤殺老闆——他先被漢人社會殺死一次、再被漢人法庭判死一次。三十年後的 2017,台灣警察追捕並射殺一名逃跑的越南移工(他真的在逃跑嗎?為何逃跑?什麼讓他不得不逃?)——解嚴三十年的台灣社會,某些超越黨派的「惡的結構」依然頑固。1999 年的《超級公民》以一位都市工地原住民青年之死,回顧湯英伸,同時提早質問了當今「轉型正義」和「人權立國」的鑼鼓:轉型正義只是推倒銅像、政黨輪替、清算黨產嗎?經濟轉型過程中的階級剝削何時平反?文化語言流失的兇手,除了國語政策,難道不也包括漢語政策?漢人掠奪原住民土地的舊債何時才能清點與清償?「人權」是否淪為某一種族、某一族群、某一黨派的「特權」呢?

走馬看花的旅次、過於倉促的車程

相較之下,切入時代病灶盲區的《超級公民》遠比單純照亮事件輪廓的《我只是一個計程車司機》來得還要尖銳與深刻。

然而,《超級公民》卻是一部「反好萊塢敘事」的電影:劇情稀薄沉悶、欠缺戲劇跌宕;主要人物內心晦澀不明、難以理解;對白與動作雖然日常但全是隱喻與象徵;電影語言的風格性壓倒了戲劇性⋯⋯嗜食好萊塢的台灣觀眾,勢必難以吸收消化,甚至批評為「曲高和寡、背對觀眾、不忍卒睹的藝術片」——《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》、《超級大國民》也曾招致相同責難。

因此,《我只是一個計程車司機》激起的質疑「為什麼台灣沒有這樣一部電影?」所追問的其實是:「為何台灣沒有『通俗好看』但又『深刻批判』的政治電影?」——但我們也許必須先問「這樣一部電影究竟有沒有問題?」甚至「究竟有無可能有這樣一部電影?」

《我只是一個計程車司機》在通俗劇上幾近完美,但在它所欲呈現的主題上缺點不少。比如,左派評論指出,從小人物的觀點(視角)與體驗(觸角)展開光州事件,一方面固然讓一般觀眾(同樣也是小人物)得以投射與認同,繼而進入歷史、面對政治,另一方面,這種窄隘視角,卻讓事件背後那巨觀宏偉、多國角力、千頭萬緒的政治經濟結構以及歷史動力軌跡,隱褪甚或消失。雖然片中人物短暫提到「美軍基地」與「共產黨鬼子」,但在敘事引擎之加速與影音流動的風景(觀眾恰好像是一輛急急駛過歷史現場的計程車裡的乘客)之下,二戰之後部署在亞洲的冷戰政經軍事結構,便被倏忽繞過、只剩驚鴻一瞥。

有人辯護:先求有、再求好。先讓大眾認識,再讓大眾理解。

以通俗劇語言述說歷史事件,確實來自「知識普及」的民主化理想——但這也許是另一種傲慢:大眾的認知能力只適合餵養簡化版本的歷史。而工時過長、工資過低的勞工,除了電影院二小時之外,毫無閒暇、沒有餘力、也欠缺後勤資源,或許根本無法「先求有再求好」,無法「先被點燃興趣、對事件擁有粗略認識、映後再各自汲取此一事件更深刻更豐厚的理解」——結果,《我只是一個計程車司機》成了觀眾的開始與結束;司機與記者的經歷,成了光州事件的全部。

此外,老嫗能解的好萊塢敘事,並非本質上就是簡潔易懂的——好萊塢電影語言之所以「通俗」,與美國政經軍事文化勢力在二戰之後席捲全球、所向披靡有關:亞洲各國(台日韓皆然)在冷戰時代浸泡在強勢美國文化裡,耳濡目染,好萊塢語言成了「影音母語」。以好萊塢語言講述光州事件,也許正是觀眾雖能目擊獨裁鎮壓,卻看不見冷戰與美國的原因。

甚至,我們詰問根柢:如果,正因歷史事件不是一場戲劇,因而根本無法被戲劇化呢?那麼,以戲劇形式對大眾呈現歷史事件,是否只是徒勞空轉?甚至,貌似對大眾揭露,其實反而成了一種遮蔽呢?

計程車運將們的街頭路線

回到《我只是一個計程車司機》結尾的「飛車追逐」,它不只是戲劇化的煽情,也暗示了:除了運動幹部或大學生這些菁英分子,司機所代表的庶民階層勞動者,可能也是(或者才是)光州事件的主力。計程車司機,透過形形色色的乘客,一向與社會有著最為廣泛的接觸面,可謂「社會的溫度計」,甚至,在象徵層次上計程車推動了意見與訊息在社會裡的運輸與流通。

一旦街頭有事,運將們是目擊者、報導者、甚至也是參與者。雖然《我只是一個計程車司機》以商業賣座通俗劇形式呈現的政治歷史,勢必有好萊塢語言內嵌的闕漏與盲區,但金四福在《殺人回憶》、《總統的理髮師》、《華麗的假期》、《正義辯護人》之後接棒,畢竟不斷趨近目的地;政治歷史影音文本的豐富累積,儘管各有盲點但也提供了足供對照的多種觀點——量變也許能夠產生質變。這是里程數的累積、漫長的旅程。反觀台灣,儘管欠缺韓國集中資本打造的電影工業、以及伴隨而來透過流行影音所推動的政治批判與歷史記憶的工程,但卻不乏獨立製作、獨具洞見的電影——也許正如《超級公民》裡的計程車,沒有三幕劇的「線性」敘事,也許車速極「慢」,但或可載送我們進入政治與歷史的深處與核心——無論如何,計程車的運將們,仍然堅持著街頭路線。