荷蘭‧鹿特丹——風吹過運河上方,捲起陣陣白浪,咖啡廳外的雨棚也跟著嘎嘎作響。賽艇選手奮力划向終點,觀眾們則緊鄰著岸邊。在 VIP 甲板上,漢克‧歐文科(Henk Ovink)頂著光頭,消瘦面龐帶著如鷹的眼神,一面看著賽艇船隻,一面如常地盯著手機。

就如起士之於法國或汽車之於德國,氣候變遷之於荷蘭,是一門生意。歐文科是荷蘭首席的全球推銷員,將處理海水上漲與氣候變遷的各路專家引薦到全世界。月復一月,遠從雅加達、胡志明市、紐約和紐奧良來的代表團,輪流出現在港口城市鹿特丹。最終,他們往往會雇用荷蘭公司,高科技工程與水資源管理的全球市場,幾乎是荷蘭的天下。

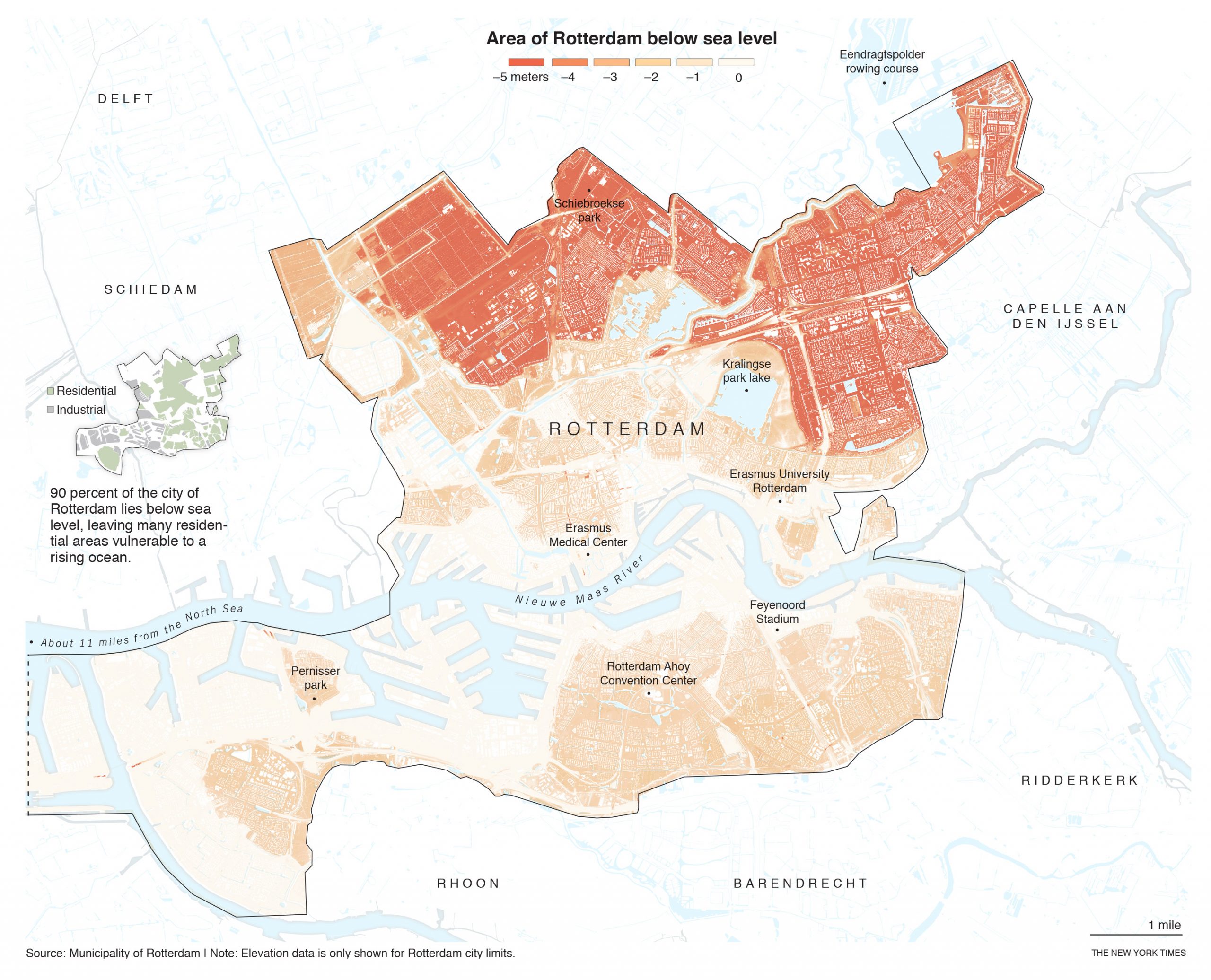

對於荷蘭而言,水是關乎生存和國家認同的日常事務;事實上,自從這個小國的定居者開始為清理農田和房屋抽起水的那一刻起,水就一直是荷蘭人生活的中心。在歐洲,沒有別處比這個位處歐陸邊緣、飽受淹水之苦的國家面臨更大的威脅。荷蘭有大片國土都低於海平面,且逐漸下沉。此刻,氣候變遷更招致海平面上升和風暴加劇的可能。

從荷蘭人的思維來看,氣候變遷並非一種假設或經濟發展的阻力,而是一個機會。當川普政府退出巴黎協定之際,荷蘭人正開闢著一條前進之路。

根本之道是要盡可能地讓水進來,而非期待著能征服大自然——與水共生,而非掙扎著要戰勝它。荷蘭人設計打造湖泊、車庫、公園和廣場,這些空間既能裨益日常生活,水災來臨時,又能發揮巨型水庫雙倍的效用,緩衝暴漲的海水與河水。你可以假裝海平面上升只是科學家和輕信他們的媒體聯手散播的騙局,或是蓋起一道道的防洪牆;但荷蘭人說,最終,兩者都不足以抵禦洪水。

氣候變遷的治理思維,同樣也適用於社會結構。鹿特丹當地官員相信,環境恢復力與社會適應力應攜手並進。在災難之際,應要改善鄰近社區的治水、推動平等。若能正面、恰當地因應氣候去調適,應能成就一個更強大、富裕的國家。

這是荷蘭人一直試圖傳達給世界的訊息。據歐文科所言,最近,提供緊急避難與疏散路線諮詢的荷蘭顧問,幫助孟加拉當局將近來幾次洪水所造成的死亡人數「從數千人降為數百人」。

「這就是我們努力在做的事,」他說。「你可以說,我們是在推銷自己的專業知識,但每年有數千人死於不斷攀升的洪水,而在這場危機面前,這世界卻近乎全軍覆沒,不斷失去錢財與生命。」他援引一項數據資料:2016年是有史以來最熱的一年;全球海平面也上升至新高點。

還地於水

歐文科自豪地展示鹿特丹郊外的新賽艇通道,去年夏天世界賽艇錦標賽即在此舉行。該路線位於一個名為「鴨子圩田」(Eendragtspolder)的地區,坐擁22公頃大的人工填海地和運河——作為公共設施而建的典型範例,在緊急狀況下可作蓄水池用。此區接近荷蘭的最低點,低於海平面約 20 英尺(即海拔負 6 公尺)。隨著自行車道與水上運動的興起,「鴨子圩田」已成為熱門度假勝地。當附近的萊茵河氾濫,它現在也能作為羅特河(Rotte River)流域的水庫使用。

這個項目計畫名為「河流之房」,歷時多年打造,是荷蘭眾多全國性項目之一,更一舉推翻了幾個世紀以來,與河爭地、修建水壩和堤防的策略。其實,荷蘭有如占據在歐洲的排水溝上;在歐洲這塊以北海為界的低地大陸上,流經德國、比利時和法國的萊茵河、馬士河等滾滾江河最後都在荷蘭出海。1990 年代,洪水曾迫使數以萬計的人撤離家園,荷蘭人的想法也就此改變。正如資深政策顧問哈洛德‧范‧華福倫(Harold van Waveren)最近的解釋,洪水「如一記當頭棒喝,讓我們把曾經占據的一些空間歸還給河流。」

「我們不能只是一直蓋堤防、愈蓋愈高,最後我們會落得只能活在 10 公尺高的圍牆裡頭,」他説,「我們要給河川更多流動空間。為抵抗氣候變遷而設的保護機制,只是整條治水鏈中最弱的一環;我們的這條鏈,不只是海邊的那些防洪閘和水壩,而是包含空間規劃、危機處理、兒童教育、線上應用程式和公共空間的整體理念。」

華福倫談及一個全國 GPS 導航應用程式的創建,說這樣一來,居民便能隨時查看自己到底身處海平面下幾公尺。而荷蘭小孩得先獲得游泳證書,學會在穿著衣服、鞋子的狀況下游泳自救,才能自由地使用的公共泳池。「就像騎單車一樣,這都是我們文化基礎的一部分。」荷蘭建築師雷姆‧庫哈斯(Rem Koolhaas)對我說道。

在荷蘭,會見到關於北極冰蓋變遷的學術文章出現在新聞頭條。早在全球暖化否定論者開始反對美國的科學發展前,荷蘭的工程師就已經在為萬年一回的末日風暴做準備了。「對我們而言,氣候變遷是超越意識形態的。」鹿特丹市長亞米德‧阿包達勒(Ahmed Aboutaleb)説。一日早晨,他帶我參觀一個曾是貧窮工業區的新臨海開發項目,以示都市更新如何與緩解氣候變遷的策略相吻合。

「如果酒吧裡發生槍擊事件,我會被問一大堆問題。」阿包達勒談到他的城市時説,「但如果我說,我們預測降雨強度將大幅增強,所以每個人都該擁有一艘船,沒有人會質疑這個政見。鹿特丹位於荷蘭最脆弱的一塊地區,經濟或地理上皆是如此。如果洪水來襲,不論是河水暴漲還是海水倒灌,100 人之中我們能夠疏散的人口可能只有 15 人。所以疏散不是辦法,我們只能逃向高樓大廈。我們別無選擇,必須學會與水共處。」

這位摩洛哥出生的穆斯林市長,是荷蘭政壇的一顆冉冉新星,他譴責宗教激進分子和反動的民族主義者,治理著這座以堅強與工人階級傳統著稱的城市。今日的鹿特丹絕非天堂,社會和移民議題上的分歧撕裂著這座城市。但近年來,鹿特丹不斷朝著環保與多元的方向邁進,情況也日漸明朗。當問及氣候威脅,這位市長說起消弭分歧、更富魅力也更健康的城市願景——要讓這座城市,更有能力去面對氣候變遷對社會造成的壓力。

「這只是常識。」阿包達勒説。鴨子圩田是一例,他指出,綠地和賽艇場地讓市府的投資回本,也成為荷蘭申辦 2028 奧運會的加分條件。

在二戰期間,砲火將鹿特丹夷為平地。它既不如阿姆斯特丹那樣古色古香、也沒那麼多觀光客,而是比較務實的工業城市,卻是歐洲文化中心裡,一匹令人驚喜的時尚黑馬,有著激進的建築遺產、吸引著年輕的設計師與企業家。鹿特丹多元開放的傳統,也吸引外地人前來,助其從多年的苦難中恢復;在 1970 到 1990 年代,這裡曾一度是個臭名昭彰的城市,市容骯髒且惡貫滿盈,導致富人紛紛移居他處。

最近,這座早習於「從頭開始」的城市,成功自我重塑為一個企業與環保創意之都。鹿特丹是防災建設的領頭羊,率先建造出可作為緊急水庫的立體停車場等設施,確保每 5 至 10 年一次的風暴來襲時,下水道污水不致氾濫;在規劃尚未完善的社區則建有可作蓄水池用的噴泉、籃球場和廣場。此外,港口和舊工業濱水區也經重新規劃為新企業、學校、住宅和公園的育成中心(incubators)。

這些全是外國代表團訪荷時必訪的標準行程:都市介入的概念驗證(proof-of-concept urban interventions),若非實際的全面解決方案,則是以逐步處理經濟與社會需求的方式,應對氣候威脅。

「一個智慧的城市,必須有超越堤防與防洪閘的全面視野。」正如該市氣象首長亞諾‧莫勒納爾(Arnoud Molenaar)所説,「氣候變遷帶來的挑戰包含安全設施、下水道、住宅、道路、災害搶險。你必須具備公共意識,還要有網路適應能力,因為氣候安全的下個挑戰是網路安全。你的系統同樣重要,要控制大壩、橋樑和下水道,系統不能不堪一擊。另外,你還得有好的政策,無論大小。」

「得從小事開始做起,小至說服人們拆除鋪在花園的水泥地,好讓下面的土壤可以吸收雨水,」莫勒納爾説,「大至北海的那道巨大屏障。」

巨洪門

馬仕朗大壩(Maeslantkering)建於靠近入海口的地方,從鹿特丹市中心向西約半小時車程——它是這座城市的第一道防線,約莫是兩個(倒著的)艾菲爾鐵塔那麼大。

自開放以來的 20 多年內,馬仕朗大壩從未真的用以防洪,但仍定期測試檢驗,以防萬一。野餐的人排在岸邊觀看檢測,結束時的光景,有點像荷蘭版的梅西百貨感恩節大遊行。

一天,我和華福倫一起駕車去看它。要在這見識到船隻在頭頂上航行的驚人景象並不難,此景常見於高速公路時常低於海平面的國家。

造就馬仕朗大壩的,是反覆發生的歷史災難。1916 年,北海吞沒荷蘭沿岸。於是,一連串的防災建設落成,卻未能抵禦 1953 年那場連夜的暴風雨,大水奪去逾 1,800 人的性命;如今,「那場災難」依然是荷蘭人口中該事件的代名詞。他們加倍努力,啟動三角洲工程,內容包含於兩條主要水道修築水壩,以及馬仕朗大壩的興建——這座巨大海壩於 1997 年竣工,為整個鹿特丹港供應廣闊的通航水路。

保護港口一事至關重要。鹿特丹港曾是世上最繁忙的港口,至今也仍是歐洲最重要的港口。每年,來自世界各地、數以萬計的船隻經由此港,將鋼鐵送至德國、石化產品運至南美洲,幾乎吞吐著運向世界每個角落的每種貨品。根據港務官員,在這座擁有 60 多萬人口的城市,該港依然是基礎產業,供應 9 萬工作崗位。

這座港口支撐著包括殼牌(Shell)和科氏工業(Koch)等公司旗下的五個煉油廠,以及一座巨大的火力發電廠。相關官員表示,該港的碳足跡占全國的 17%。這座城市標榜的環保招牌,存在此一核心悖論,以懷疑論者的話來說則是偽善至極——鹿特丹的經濟就其本質而言,仰賴著化石燃料業。

當局承認,港口最終如何過渡到綠色經濟,是氣候變遷為他們帶來最大的挑戰。他們描述著北海大型風電場的計畫,以及獲取燃料廠的熱能來為溫室供暖的策略;溫室是支撐荷蘭農業產量的一大關鍵。荷蘭一年輸出近 1,000 億美元的農產品,是僅次於美國的全球第二大農業出口國。

無論如何,今後要安全運輸這些原材料(更別提保衛城市居民們足部乾燥的責任),全得仰賴馬仕朗大壩。

這座大壩背後的想法,在十幾年前首次出現時,可說是前所未有——一道以兩條臂膀組成的巨大對開門;兩條臂膀(即左右兩扉)座落運河兩側,分別有一座艾非爾鐵塔長、兩倍重。這是一項令人稱奇的工程,建築師維姆‧奎斯特(Wim Quist)超越美學的設計作品,是現代歐洲較罕為人知的奇蹟之一。

華福倫描述著大壩的運作原理:當閘門關閉時,兩條臂膀會先浮至運河上、向運河中央靠攏、相接後鎖牢。接著,水注入管內,使臂膀下沉至河道底部的人造水泥河床,形成一堵隔絕北海的銅牆鐵壁。整個過程需兩個半小時。關閉後,來自大海的壓力則會從牆面轉移至嵌在河床兩側的球型轉軸上,它們也是全球最大的球型轉軸。

電腦使用封閉式電子系統防駭,每小時會偵測一次海平面,並自動關閉——或開啟閘門。這是關鍵:大壩內的 30 個泵浦與荷蘭的一個輸電網路相連。大壩重新開啟時,泵浦便會抽出管內的水。

若是電網故障,仍有一個備用電網;或者更糟的情況,都還有個發電機以防萬一。因為,無法重新開啟閘門,要比無法關閉來的更加危險。閘門不開,萊茵河和馬士河上的滾滾河水就無法流入大海,而河水淹沒鹿特丹的速度,會比起北海所能釀成的水禍要來得更迅速。正如阿包達勒所言,如此一來,只怕在劫難逃。

「最後的手段就是把它給炸了。」歐文科半開玩笑地說道。馬仕朗大壩建造時,顯然是參考了好萊塢災難電影的場景:準備的遠超出實用需求,這道屏障是為了應對最為極端的氣候變遷而設,像是海平面上漲至超出目前預測的程度。

儘管如此,鹿特丹港務官員仍計劃將大壩再增高 60 公分。

社區再造

除馬仕朗大壩外,無數大大小小的防禦工事,交織於市區街道與廣場之中。一個陽光明媚的下午,我在天台公園(Dakpark)與該市的彈性應變團隊(Resilience Team)主任維南‧達森(Wynand Dassen)和監督該市屋頂開發的保羅‧范‧羅斯瑪倫(Paul van Roosmalen)碰面。天台公園是位於貧窮的高移民社區的海堤公園,毗鄰海濱工業區。此公園所在地曾是鐵路轉運站,一個不毛之地,附近的幾個街區都是社會住宅,還曾是紅燈區,因毒品買賣氾濫、犯罪事件叢生而惡名昭彰。

這座海堤公園的作用不僅是擋水。園內有著社區所需的購物中心,屋頂上還有休憩公園。商店面朝海濱,支付著園區維護的所需費用,上頭的休憩公園則一路從屋頂向下延伸至街道,形成一個連接社區和公園的草坡。

天氣好的時候,可見舒展四肢曬著日光浴、扔著飛盤的人。整個園區有一公里長,美得非比尋常。天台公園的成功在於它不僅作為堤防抵禦洪水,也造福在地商業活動和社區營造——這也說服政府官員為社區諮議,並為社區發起的項目預留資金。「我們投入了更多精力,讓更多人參與各種公共議題。」達森告訴我,「水必然成為整個過程中,不可或缺的一部分。我們相信,當社區參與進來、協助聯繫起水與鄰近區域時,最明智的解決方法才會誕生。」

羅斯瑪倫附議,「如果想將水災治理、社會福利與社區改善聯繫起來,這會是一個參考範例。」他說,「這就是我們在鹿特丹常說的『彈性規劃』(resilience planning)。」

我在附近的一個社區遇到瑪蓮‧登‧瓦格特(Marleen ten Vergert),那一區過去常有癮君子從法國長途跋涉而來,採買便宜的海洛因。瓦格特是一位單親媽媽,靠公務員的微薄薪水獨力撫養著年幼的女兒。一群戴著頭巾的婦女拖著雜貨,老人們懶洋洋地躺坐在公園長椅上,一旁的小孩們踩著滑板溜過龜裂的水泥路,穿梭在老舊的住宅街區;其中一區的房屋環繞著用於集水防洪的「水廣場」。一歐元的價格吸引不少年輕的家庭買下周遭廢棄的房屋,卻還是來來去去,許多家庭來了又走,水廣場還一度遭到破壞。但一點一滴地,居民漸漸開始接納它的存在。

「現在,它在絕大多數情況下都起了作用。」瓦格特説,「人們想要水廣場,所以更會好好維護它。附近還有個由土耳其人經營的溫室,這區的房價也漲了。」

在幾個街區之外,一家由濱水工業區建築改建的新創公司正在開發太陽能自動駕駛無人船,用於蒐集海上的塑膠垃圾;另一頭,琳瑯滿目的布魯克林風手工食品攤、一所馬戲學校和一個彈珠博物館進駐市中心的一個倉庫裡,昔日晦暗骯髒的碼頭煥然一新。

歷經歲月的「紐約飯店」(Hotel New York)是有著一世紀風華的鹿特丹地標,也曾是沿海區域最高的一棟建築,直到高樓大廈如雨後春筍般湧現,一個全新的商業區座落鹿特丹;攝影博物館對街的一棟商辦大樓便是其一,這棟由庫哈斯(Koolhaas)設計的「鹿特丹大廈」(De Rotterdam)和班‧範‧伯克(Ben van Berkel)設計、宛如豎琴的「伊拉斯謨橋」(Erasmus Bridge),是這座城市的指標建物。

鹿特丹顯然正試圖將自己塑造為創新城市的典範。當地商人彼得‧范‧溫格登(Peter van Wingerden)設想著一座座漂浮在岸邊的海濱牧場。他說,進入這城市的卡車中,有三分之一是用來載食物的。漂浮牧場將省去卡車交通和減少碳排放量,為鹿特丹提供自產的牛奶。在市政府的鼓勵下,他正在建造一個 220 萬美元的原型,可以容納 40 頭奶牛,每年牛奶產量可達 50 萬公升(約 13 萬加侖)。「這條河不再限於工業使用,」他告訴我。「我們得找到新的用途,讓我們能不受氣候變遷影響,也促進城市繁榮發展。」

這是鹿特丹的口號。當我問起住在一個低於海平面的海濱城市是否令他不安時,溫格登答道:「在我們看來,住在這比住在聖安地列斯斷層上要來得安全。至少洪水來襲時,我們會在腳濕之前接到警報。」

他補充說,對荷蘭人而言,真正難以理解的是颶風珊迪肆虐後的紐約,他們幾乎沒有為下一場災難做任何準備。荷蘭人認為,人口最多、經濟損失最慘重的地方,理應得到最大的保護。

一想到像曼哈頓下城這樣的全球經濟中心,有數十億美元的公共財遭颶風珊迪淹沒,保護措施卻依然少得可怕,就讓荷蘭氣候專家驚愕不已。

鹿特丹氣象首長莫勒納爾以此總結荷蘭觀點:「多年來,即便沒遇到半次災難,我們仍可以把氣候變遷的應對問題,一直放在公共議程的重要位置上,是由於我們已充分證明改善公共空間的好處——投資彈性應變所帶來的額外經濟效益。」

「這是我們的基因」,他說。「治水之人是這塊土地的首任統治者。自古以來在此生存的首要任務,就是以城市設計來治水,直到現在這都是我們的關鍵任務。這是個過程,一場治水運動。」

「這不只是一堆堤防和水壩,而是一種生活方式。」