踏上歸途

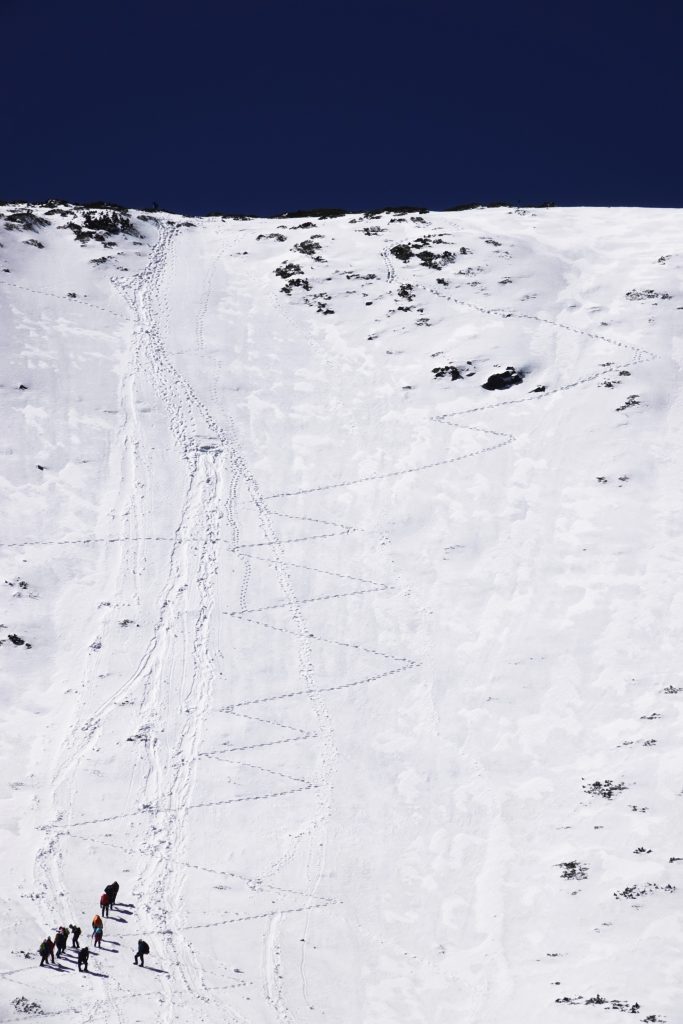

清早自翠池山屋啓程,沿北稜角旁的鞍部下切回圈谷後,傾斜得令人驚懼的雪坡漸趨和緩,胃裡翻攪的不安才跟著平息。原本成一緊密縱隊的夥伴們呈放射狀散開,收拾好幾乎要摔成碎片的思緒,在無人踏過的雪地悠然漫步,各自留下一道細長、篤定的足印。這時在高空伺機已久的巨量雪花才紛紛落下,彷彿是為了慶祝凱旋而歸拋下的彩帶,翩然飛舞在一號圈谷,宣告旅途的圓滿。接下來只需要回到三六九山莊,隔天就能下山返家。

我鬆了一口氣,回憶起好幾年前第一次走上雪山的情景。那天元旦,寒流極冷。印象非常深刻的細節是,從七卡山莊走到三六九山莊時,水瓶裡的熱咖啡竟然結凍了——往後即使遭遇再怎麼酷寒的天候,也從未來有如此情景出現。許多隊友選擇折返,但我沒有放棄,持續穿過黑森林到達圈谷,獨自循著模糊路跡往主峰前進。路上積雪頗深,沒有嚮導領路,沒有套上冰爪,連背包都不在身上。那時年輕,對山仍然懵懂,不知路遙也不知疲勞,更不懂安危,莽撞的精神意識凌駕疲憊的身體,整個人像是餓了太久的猛獸,一股腦地往獵物的方向直撲。登頂後,一個人呈大字型躺在一塊柔軟的雪地上。很安靜,只有心跳的聲音。回神後看著藍到發黑的天空,初次意識到和山建立關係是自己的事情,與他人無關。那一刻,「山」這巨大的物體才終於真正地進駐我微小的心裡,重重地壓著,再也移不開。

往後又去了幾次雪山,一次因滂沱大雨止步於三六九山莊,在廚房裡試著做義式燉飯,卻忽略高山炊煮不易,於是整鍋燒焦,發誓以後到高山再也不挑戰生煮白米;另一次則是在圈谷被白茫茫的大雪包圍而撤退,印象中只有冰、雪和極凍的冷風,什麼也記不清楚。當然也有幸運在豔陽高照的好天氣順利登頂,只是再也沒有品嘗過初上雪山峰頂的感動。

步行者的宿命

和兩性關係一樣,無論一條路走了幾回,換得多少次感官的新陳代謝,身體永遠只有一次初戀的機會。於是為了重新捕捉那份快感,登山成為一種競賽,開發新的路線、追逐新的高度,不探討為什麼非得登頂,只相信那是唯一要抵達的地方,不曾懷疑。過了幾年,經過長距離步道的洗禮,透過全程徒步者(Thru-Hiker)這個角色,對於「登頂」,或者廣義的「走到終點」這個無意識的行為有了新的詮釋。我因此理解,在任一座山峰登頂,或是走到任何一處路徑的盡頭之時,心裡那股激動的起點緣自何方。

全程徒步(Thru-hiking)的定義是,在時間有限的健行季節窗口,從起點走到終點,一次完成一段長距離步道。在美國,最符合定義範圍的路線是阿帕拉契小徑、大陸分水嶺步道和太平洋屋脊步道,距離為3,000至5,000公里,平均完成時間是3到6個月。全程徒步的魅力在於清楚知道上一秒剛踏過的土地,有可能這輩子再也不會重返。這賦予步行者不斷向過去告別的處境,目光只凝視前方,每一步都往新的世界推進。所以站在山頂、鞍部、啞口,任何一處高點,回望時才會驚覺於漫漫長路堆疊的神聖與純粹。

不論距離有多麼遙遠,一條步道既然被命名,被劃上編號,被文明收編,那遠方就一定有終點。終點也許是一塊巨石,也許是一根圓木,是人類塑造的膜拜對象,藉由一個可以被觀察到的紮實物體,讓步行者清楚明白往後不再有未竟之路,於是能夠停下腳步,停止那單調重複的肢體行為,一路上不斷被掏空的心智終於獲得填滿。我們必須扶著它,觸摸它,否則,一股巨大能量穿過之時,將沒有任何支撐物能讓身體站穩。想想,若馬拉松的終點沒有停止線,跑者該何去何從?

登山者在山上可同時扮演許多角色,哲學家、歷史學家、植物學家、動物學家、地質學家,為了採集各種形式的素材進入山林,有各種不同目的(即使毫無目的也是一種目的),如同這次一起上山的隊友們,為了一個展覽各自以自身理解的方式,取得身體在行進中創造的經驗,也許是一段音樂,或是一幅照片。但共通點是,在每位行者的潛意識裡,不間斷地行走以致終點,是為了滿足一個「完成」的解脫,這不等同於因疲倦而停下的歇息。無論是官方或自己設下的終點,無論終點是否具有實體,「抵達目的地」就是行者的宿命(但絕非義務)。

回歸日常

「衡量生活品質的優劣,取決於有多少空閒時間可以自由運用。」這句話出自在電視上看到的實境秀《零下極限生活》(Life Below Zero),BBC 電視台紀錄四組在阿拉斯加近極圈位置的居民生活。其中一位主角安迪說完這句話,便在攝氏零下三十度的氣溫包圍下拉著雪橇狗,回到木屋裡與另一半乾掉自釀的啤酒,然後光著身子走進柴火燒熱的三溫暖澡桶。鏡頭裡的安迪露出光溜溜的屁股迎向一場盛大的北極光,他說:「我擁有最高的生活品質。」

這短短一幕看得我目瞪口呆、心神嚮往。劇集裡其他幾位主人翁也不時冒出必須馬上筆記的箴言,字字珠璣足以做成書籤在店裡販售。大概是身處生活環境惡劣的極地,為了維持最基本的生存,因此幾乎沒有說廢話的空間,那會浪費太多能量,而能量在阿拉斯加是寶貴的資產。回想過去長時間待在野外的美好時光,常常一天說不上幾句話,也不想理解任何事情,這個世界所有稍縱即逝的事物與我毫不相干,我學會做一個單純走路的人,只管吃飽穿暖。雖然還沒有機會光著屁股沐浴在極光之下,但我也能自豪地宣稱擁有最高品質的生活。

從圈谷返抵三六九山莊的時間還早,才剛過午餐時段,拎著小鍋具到廚房盛一碗熱薑湯讓濕透的身體回暖。山屋由裡到外熱鬧哄哄,窗外的大雨澆不熄熱情,有人連忙招呼剛淋雨歸來的登山客,遞上毛巾擦乾身體和衣物;有人忙著消化雪訓課程教授的技巧,打著一圈又一圈我不知道名字的繩結;隊友拿出從水源地撿來的冰柱,極純淨的水質和著他珍藏的美酒,調成一杯高山限定的威士忌讓我啜飲一口。從山屋裡彼此熱絡的情景看來,顯然大夥過得還不錯,能夠閒聊是好事,代表不必為生存煩惱。

一直到最近,才終於理解自己並非熱愛登山,而是鍾情徒步。層層簡化後,發現我所追求的,其實僅是將走路這件事情淡化為平凡的日常,就像回家後會換上拖鞋、打開冰箱一樣自然。隔了好長一段時間沒有在山屋過夜後,再次體驗這種登山者的日常,就和離開雪地終於能夠脫下累贅的冰爪一樣,不必隔著鋼製的金屬爪子走在路面,覺得踏實無比。入夜後,晚上8點,所有人都關上頭燈陸續就寢,直到天亮都沒有發出任何噪音,這才終止前幾日痛苦的失眠。

這副身體

早晨的空氣清新,昨夜降下的冷雨在樹梢凝結成霜,登山靴踏破路面結冰的水窪,發出如玻璃碎裂的清脆聲響。

「請問老師使用最久的裝備是什麼?」離開三六九山莊下山途中,在一片竹林裡隨口問道在身後徐徐前進的伍元和老師。他擔任這次行程的領隊,時常一派輕鬆地將登山杖橫擺在後腰,雙手扶著,用穩定的節奏前進。聽到問題,他不加思索,面帶微笑緩緩說出四個字:「這副身體。」這個回答沒有浪費脣舌,老師和阿拉斯加人一樣不說廢話。

一顆背包,一雙鞋子,一件外套,製造商用量化數據標示物件的防水係數、透濕度、保暖度、重量、尺寸、容量,同時劃分等級、用途、性別,整體設計也大致朝向更輕、更簡便,更方便使用與攜帶。但這並無法反映褪去科技纖維的包覆後,人類生存條件極低的事實。使用工具的能力和求生能力無法劃上等號,很容易讓人跌落大自然設置的陷阱。應證梭羅所說的警世預言:「人類成了自己所造工具的工具。」

身體不是檢測儀器,同樣的裝備由不同人使用,產出的心得不可能完全相同。伍老師把身體當作裝備的概念與我不謀而合,與其耗費金錢時間購買大量裝備並鑽研其中的微小差異,不如持續保養鍛鍊肌力和智力。簡單說(必須要練習不講廢話),妥善使用裝備的腦袋,絕對比妥善的裝備更適合在荒野生存。