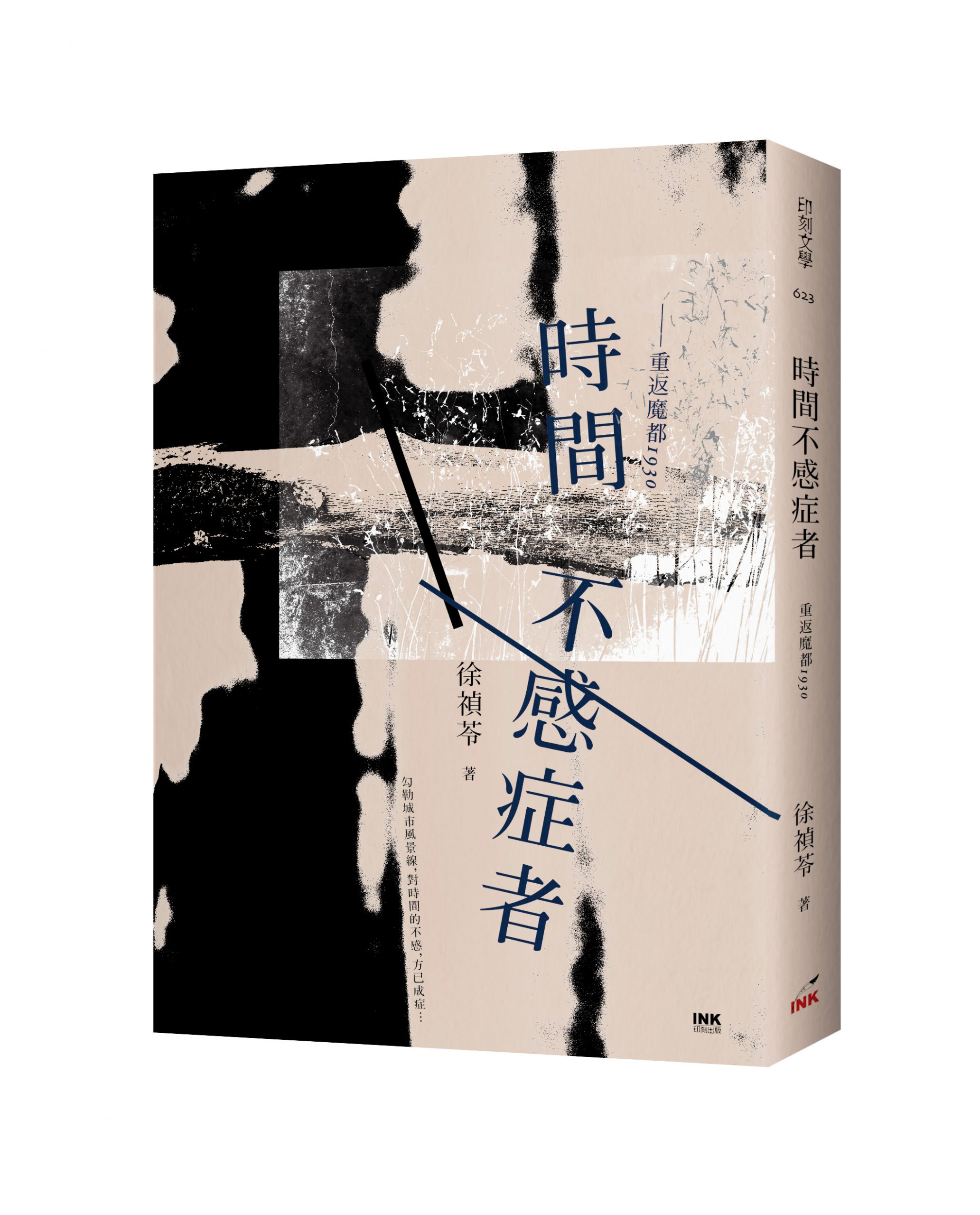

非線性的時空疊蹤——評《時間不感症者》

徐禎苓 印刻文學

NTD $330 平裝 / 304 頁

《時間不感症者》是徐禎苓以半年為軸,親抵中國,尋覓 1920 至 1930 年代周踅於中國文壇影壇的新感覺派作家劉吶鷗,在永遠無以克服的線性時差中完成的散文集。

為追尋作家而完成的著作不在少數,例如《在緬甸尋找喬治歐威爾》、《尋找異鄉人:卡繆與一部文學經典的誕生》等,這些作品結構多半以設定好的對象為目標,縝密布局,講究文獻查考,親身歷境也少不了。眾多追索之中,因地緣特殊與難以切分的歷史關係,這本《時間不感症者》成為戰後解嚴的年輕目光回看中國,嘗試理解游走上海、台南、東京生命軌跡的珍貴體察。對於台灣人而言,理解中國必須歷經比想像更長遠的時間,差距極大的省分地域與迥異的歷史截點,或許是難以聚攏的理由,但抵禦不了的是當近現代東亞史劇變來到跟前,身為日本殖民時代的台灣人,其移地東方明珠的行旅所感,不免比起待在島嶼全然不動更貼近所謂的現代性,亦極可能近偎當代,重新逼讀者回望中國這道晦澀符碼。

從中國汲取文化養分,已是台灣文明進程的一部分;直面「中國台灣」,亦是台灣人尋求主體性的歷程裡,不得不與之對抗或對話的部分。那麼,溯回這段相互染織的歷史,很可能就得面對初次照面之際,來自「文化大國」的優越——即便是升斗小民亦能不假思索地搭腔——「中文系好,要把中國文化宣揚出去。」(頁 69)昔日黨國教育打著復興中華文化的旗幟,又怎知蕞爾小島在肩負中國文化之前,其實更像是文化輸出國,反過來左右十里洋場的文壇風景。

徐禎苓研究劉吶鷗以「日治時代前進中國的台商」身分西進,他與施蟄存等人創立的上海新感覺派「被視為中國文學史上第一支成熟的現代主義小說」,站在 1927 年切分點,躲過蔣中正四一二的上海清黨,而卻靜止在 1940 年上海外灘的福州路 623 號京華酒家。死因成謎,檯面下卻不少蜚語「漢奸」的新聞。書中徐禎苓提及某群台灣留日生的非典型案例,不走左翼路線,不盡然討厭日本,「那麼,當我們用所謂台灣意識審視日治人們的時候,台灣意識到底是什麼?是當代的?還是日治的?」(頁 101)不被絕對定位的「世界人」或許正是那段時代裡不可忽視的身影,也是研究文化對位關係不可或缺的「越讀」。至於租界各據的文化,各擁國族立場的情況,的確在徐禎苓交互比對老地圖與新地景時,不只一次為讀者細膩指認:

多倫路,聚散著國民黨、汪政府和左聯人馬,三方截然不同的意識形態、政治立場,讓這裡充滿張力。

只是,這群人錯落地住在這兒一段時間、又離開,有些人也許沒有真正成為鄰居,可當時間距離三〇年代那樣遠,等我這樣一個旅者走過,幾乎沒有錯落的感覺,甚至還會誤以為他們在某個年代裡一起住過這裡,又一起恐龍滅絕般消失,彷彿那些三年五載的細節通通被壓縮,理解變得過度單一。

〈尋找石庫門的路上〉(頁 63)

那些不願被塗改價值選擇的身影,魯迅、蕭紅、戴望舒、張愛玲等;疊加來自台灣的施蟄存、劉吶鷗,張我軍;以及深受謎團吸引,試圖按圖索驥,行路中國的徐禎苓(寫下這本書的她,亦非唯一好奇者),在不壓縮時間,奮力看清歷史疊圖中存續至今或中途斷線的路線中,複沓行程,也複寫看中國的眼光,重新定錨與中國的關係。

文本互涉的性質,早在羅蘭‧巴特(Roland Barthes)便提出,書寫是不斷回應過往自身或前人寫作的過程,因而每次寫作都使腦中某些編碼連結著另外的編碼。20 世紀初期活躍於上海、北京的文化人於此理論架構中,仍能對當前的我們迆邐展示「可寫的文本(le scriptible)」。幅員遼闊的中國本具時差,包含 1919 年起始的五四運動,在十年過後,劉吶鷗等人活躍的時代裡,它被文人省思改動,然而之於黨,可寫性卻顯荒繆:

在中國,五四更大的意義是左翼、共產黨起點。因而當 1919 年的改革跨出了那個時空點後,為政者、書寫者會自動幫它歧出新的意義來。不難察覺在這座城市、這條大街上,五四反覆被召喚,變成黨史的一部分。

〈五四大街〉(頁 224)

時間軸下複聲喧嘩,方是「有感」於時代的樣態;泯除折射的可能性,只關注極其符合想像中的中國,何其危險。大概這是徐禎苓除了作為一位學術上的交換生,除了完成所有劉吶鷗的時差之旅,更願意深入中國其它部分的理由,她深入捲進二戰史,頂替上海成為重鎮的雲南,亦不厭其煩尋線找到劉吶鷗的小女兒,飛到東京。

讀者明白,這樣的行旅已屬文化裂罅縫補之旅。目光侷限是多數人的限制,正如未啟此書之前,多數會認為上個世紀環境閉鎖,其實反倒是跨國跨域頻繁,遙有共振的時代,1927 年,存在影響中國的日治台灣人劉吶鷗,還有他深受影響的法國文化,巴黎張開雙臂迎來了美國大作家海明威與費茲傑羅。

複寫互文的循環仍在,這本《時間不感症者》不妨視為非線性的截點,開啟台灣人走向書寫世界之途。