在宗教改革距今已 500 年的現代,小說家珍妮特‧溫特森對於同性婚姻有些遲疑——為什麼要堅持單一配偶的家父長思維呢?她也許決定定下來,但「至死不渝」的概念仍讓她如坐針氈

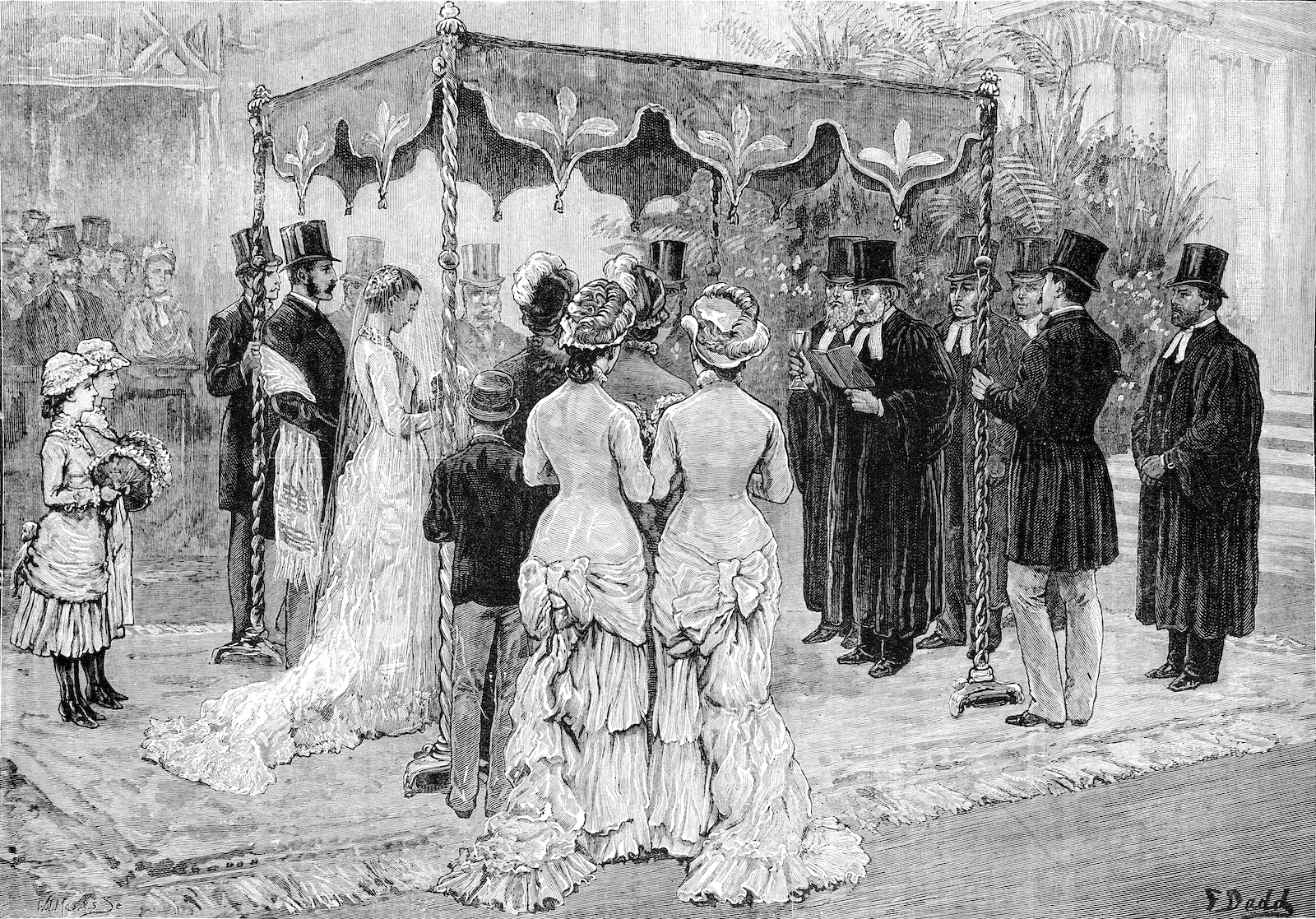

我是一名已婚女性。這個事實影響了我對婚姻的想法,因為我的想法早已引領我走過紅毯——或者以我的案例來說是走進天篷(chuppah),因為我的伴侶是猶太人。我的妻子有過婚姻,我是第三段,所以我把第三看作是幸運數字。我伴侶的前兩段婚姻分別維持了 6 個月和 34 年,對象都是男性,其中一段生育了孩子。而她現在有我,我也有了她。這就是婚姻的含義,不是嗎?

珍‧奧斯汀(Jane Austen)喜歡以結婚作為她的小說結局;莎士比亞的喜劇也以婚姻作結,當然婚姻生活可能遍佈暗礁的不安感始終在故事中作祟(想想《馴悍記》),尤其是當我們試圖盤點莎翁作品中健全茁壯婚姻之不易(凱薩不聽他太太的話,馬克白聽了;奧賽羅殺了他太太,萊昂特斯則差點這麼做,諸如此類)。每齣坐飛機時看的浪漫喜劇都在說服我們:真命天子就在那裡,在一連串或者爆笑或者傷心的考驗後,我們會找到屬於自己的完美伴侶,至死不渝。

童話故事,尤其是迪士尼的版本,重度倚賴變成青蛙的王子、高塔中的公主、玻璃拖鞋和真愛之吻。那些邪惡的後母從何而來?當然是再婚。

我們都知道第一段婚姻常常會結束,有那麼多人離婚或再婚,但我們卻都在頌揚那些情歌。而《格雷的五十道陰影》大受歡迎,也反映出許多人渴望結局會出現只是想要一個好女孩的藍鬍子和大野狼的童話故事,這著實是一個令人擔憂的時代精神。

但那些結婚誓詞——貧、富、貴、賤、疾病、健康、榮譽、崇敬、服從,以及最終的,至死不渝……究竟是解放還是終生監禁?

站在天篷——一頂有著四根桿子的華蓋,每一根由一名親友手持——之下,我能夠對小蘇(Susie)許下某種諾言。那些是我的承諾,而非某個他人認為我應該許下的概念,所以那些詞語對我們雙方都是真正有意義的。稍後我請書法家史蒂芬‧羅(Stephen Raw)將它們寫下來,並將其掛在我們的臥室牆上。當我心情好或者不好時,我大聲朗誦它們,而基於不同的理由,端看我當時的心情,它們使我平靜。

我承諾我會看著你,並且真實地看見你;我承諾我會聆聽你,即使你說的我並不想聽;我承諾我會尊重你:尊重你的本身、而非我或者我們的模樣;我承諾我會無論如何站在你這一邊;我承諾我會因你而喜悅;我承諾我會把你寵得像個猶太公主。以我身、我思、我心,以及我的想像力,我承諾我會以畢生愛你。

我喜歡依傍著我的誓言入眠,我總覺得它們會在我入睡時在潛意識中強化。對我來說,愛就像是園藝,或者寫作,或者健身,或者烹飪,或者進食,或者冥想,或者閱讀——愛是必須日日維持活力與生氣例行活動,需要照料,並溫柔以待。它是付出努力,是一份承諾,是一次有意識的選擇。愛是一種感覺:我的所作所為是因為這就是我。

在那個時候,婚姻是關於金錢、土地、財產、事業和維繫和平的務實安排,是幾乎除了愛以外的所有事物。

關於結婚的那些概念:辦派對、去蜜月旅行,然後準備好應對周遭的巨變,並管理好婚姻本身,在我看來是瘋狂的。我不想將我的婚姻視為理所當然,因為我不想將愛視為理所當然。在歷史上大部分的婚姻裡,婚姻與愛情都極度且顯然地相互分離。《咆哮山莊》經常被誤讀為愛情故事,但它實際上是關於財產和階級的故事。看看希斯克里夫是如何操縱婚姻來打擊對手,凱薩琳無法選擇所愛,因為她是一名女性,應由男子為她做選擇。所以她接受了慣習,並選擇死亡,一如包法利夫人,或者杜蘭朵,或者茶花女。

對 19 世紀來說,愛情與婚姻的問題就像宗教一樣嚴重。我這麼說的意思是,我們對於忠誠、純潔,以及婚姻在社會和私人生活中的角色和目的的那些預設。此外,社會對男性和女性在性和性慾上的期待非常不一樣。

白色婚禮是維多利亞時期的產物。維多利亞女王是第一位穿著一次性白紗的人。維多利亞既是忍受長期磨難的妻子,也是墮落的女人。如今當我們談到女性發生外遇時,我們不再使用「墮落」一詞,但我們仍然秉持雙重標準。不知怎地,我們仍然相信白色婚禮、婚禮誓詞,並仍然追求「從此幸福快樂」,而不是更符合今時今日的人類關係巔峰景況。

然而婚姻已經有了如此大的轉變,乃至我們實在很難對那些反對任何改變的傳統主義者抱以同情。可惜我們缺少一本能放在廁所裡的簡便參考書,最好是一本像是《糟糕歷史》(Horrible Histories)(註)的書。以下將是《糟糕歷史:婚姻》可能的內容:在耶穌死後的第一個千禧年,天主教教會將婚姻視為除了禁慾單身以外的最佳選項。禁慾很棒,但如果你想要小孩,有一點性生活也可以,雖然這對於相信耶穌即將再臨的早期天主教徒來說有點多餘。(溫特森太太——我的母親——直到我出生的時候都還在等待耶穌再臨,而她之所以會收養我的主要原因,我想是因為她實在不想自己生小孩。)

對婚姻困惑是一個天主教問題,而並非一個異教徒或猶太問題,因為異教徒和猶太人都沒有把愛視為婚姻的核心。在那個時候,婚姻是關於金錢、土地、財產、事業和維繫和平的務實安排,是幾乎除了愛以外的所有事物,換句話說,愛情是婚姻的結果,而非其主要目的。

對如此執迷於愛與性的我們來說,實在難以理解對許多人而言放棄婚姻並非什麼大犧牲。比起被迫和一個你根本不在乎的人同床共居,生活在一個社群裡——就像修女或僧侶一樣,他們既是單獨又是在一起——更有可能擁有鮮活甚至富於樂趣的生活。害怕孤獨是現代病,從前的人們並不長壽,他們的社群力更強,而宗教社群就像小宇宙,沒有人會擔心自己是被剩下的,或變成古怪的獨居養貓女子。

註:英國兒童電視節目,以娛樂化的方式向觀眾講述歷史知識,從而使枯燥無聊的歷史話題變得更有趣味性。

國家介入婚姻是宗教改革之後的事,

在那之後,

關於誰能擁有婚姻的論戰

和緊張關係便持續至今。

婚姻以外的選項很吸引人,尤其對女性來說。在過往的婚姻裡,女性會變成丈夫的動產。她們不能擁有自己的財產,除非有特別註明那是讓她個別使用的。英國直到 1882 年〈已婚婦女財產法案〉才有所改變。我們真的相信時至今日還會有任何人捍衛這些百年前的「傳統」,規定女性沒有自己的財產,並且不得從婚姻中提取任何她所貢獻的財富嗎?無怪乎耶穌會成為那麼多女性的完美丈夫。

直到 1215 年,羅馬天主教教廷才決定讓結婚變成一種聖禮,結婚才開始變成一種強調生理特質的家庭,意圖重現聖家。一名神父為婚禮祝福這種基本上是自助式的做法——你倆一同出現在親友面前,然後說「我們結婚吧,好嗎?」——才變成一種新的常態。有趣地是,愛自此開始進入到這個組成裡,或至少是同意的概念之中。雖然此時的父母仍然可以在他們孩子任何年紀時和他們成婚,沒有任何結婚年齡限制,媒妁之言也相當普遍。事實上,蘇格蘭女王瑪麗一世在年幼時便被許配成婚,無怪乎她之後會陷入麻煩。

我們的第一次脫歐,是因為教宗拒絕同意亨利八世的離婚;我們和羅馬天主教分手,並建立了英國國教。坎特伯雷的大主教湯瑪斯‧克蘭默(Thomas Cranmer)替亨利在上帝的見證下廢止了他的婚姻,因其假設上帝的意志與他們同在。在這樣的基礎上,克蘭默創了一個全新的教派,包括一本《公禱書》(Book of Common Prayer)——在這裡人們所熟悉的婚禮儀式才首次出現(當時是 1549 年)——那些貴賤、貧富、疾病與健康之詞。

所以國家介入婚姻是一直到宗教改革之後的事,在那之後,關於誰能擁有婚姻的論戰和緊張關係便一直存在。是教會嗎?還是國家?而在這些角力之中,那些只想結婚的眷侶的權利、企盼和慾望又該怎麼辦?

現代婚姻通常是關於愛和承諾,但也是關於權利、責任和法律保護——必須是公允、平等、清晰並適用於所有人。

〈民事伴侶關係法〉讓英國的同志伴侶在 2004 年合法化,代表著教會與國家的大幅度撤離,因為教會仍然堅持婚姻是由一男一女組成。婚姻平權因此成為教會中保守元素的重大問題,無論是對舊教或新教皆然。的確,所有宗教的基本教義捍衛者都不會接受同性的伴侶結合。

如果我們要重塑婚姻,第一且最重要的一步,便是捐棄宗教施加於個人對自己身體和心靈權利的掌控力量。我尊重宗教信仰,但我不會尊重偏執和無知。為偏執和無知洗白,並將其稱之為虔誠或文化慣習不應是國家的工作。

現在的婚姻通常是關於愛和承諾,但也是關於權利、責任和法律保護。這些概念必須是公允、平等、清晰並適用於所有人的,無論宗教或性向偏好。在一個世俗社會中,這是國家可以為公共利益所做的事。

有鑒於「由神父祝福」在耶穌逝世後的 1200 年間都並非綁定婚姻的必要條件,宗教的保守分子實在沒有理由稱之為傳統。而或許,以更宏觀的視角看待婚姻史,有信仰的同志也無需以此為限。

在婚姻的歷史中,直到 1969 年的〈離婚改革法案〉之前,在英國要離婚是無比困難且昂貴的。但即便是在那之後,離婚仍然帶有污名和羞恥。即使是現在,離婚後再婚的天主教徒也可能選擇不舉行聖禮。離婚改革本身就是一種改革婚姻的方式,而改革婚姻即可能巨幅降低離婚率,以及婚姻所帶來的痛苦和壓力。

我的意思並非某人應該和他們的狗或冰箱結婚,但我確實樂見於更多想像力被運用在愛情和關係之中。

無論教會怎麼想,「永遠」對我們大部分人來說都太久了,而這必須被正視。我們都比過去的人長壽,而並非我們所有人都能至死不渝。婚姻始終是一份契約,所以為何我們不考慮定期契約呢?我想要和小蘇在一起,我也希望我可以,但我想以十年為一期,因為「永遠」使我焦慮。

那孩子怎麼辦?我會說,無論我們多常把「永遠」掛在嘴邊,孩子們都一樣要經歷離婚。一份定期契約可能可以減輕雙親的壓力,並讓他們更有責任感,也或許不會。但除非我們能不要把上帝與道德淪喪掛在嘴邊,臉紅脖子粗地討論這些事情,我們都不能真的算是真正意義上的成年人,無論於公於私——我們是對於最切身相關之事不假思索的成年人。

而這也包括性。為何在婚姻之外(如果你已婚的話)的性如此具威脅?同志對於性、愛與承諾,以及如何處理「非單偶關係」的看法通常較為多元。事實上,非單偶關係也不應該是當女性守在家讀愛情小說時讓男性獨享的特權。

我對同性婚姻並不十分確定的原因之一是,同志社群是對異性戀、父權規範——亦即由異性家長組成的核心家庭,和至少表面上是單偶的關係——以及女性作為非對等伴侶的批判和挑戰。這一切在過去被賦予了悠久的、必然的、神賦的正確性。

事實上,許多建立在非單偶關係之上的同志家庭不但沒有不穩定,其愛之承諾反而日漸茁壯。80 和 90 年代的愛滋病危機顯示了這個社群如何真正運作。類似於早期教會中所認可的兄弟與姊妹情誼,愛侶們也自發地形成並運作了這樣的組織。沒有任何法律途徑承認這些情感連結——而如果我們想改革婚姻,將這些情感紐帶賦予法律福利和義務,讓它們與婚姻並行,難道不是一件明理而明智的事嗎?在英國,我們無法領養成人,所以對於那些我們無法或不想與之結婚,但卻有著真正深刻情感與承諾的對象,我們能怎麼辦呢?對於那些以自己的方式建構家庭的人來說,家庭結構中的權利沒有絲毫用處。

我幻想著各種社群。在這些社群裡,那些不想結婚或組成一對一關係的人可以契合地相處、集結資源,並超越婚姻以及二元的性別規訓。我們可以更具想像力不是嗎?我的意思並非某人應該和他們的狗或冰箱結婚,對於那些想和自己結婚的人我也無話可說,但我確實樂見於更多想像力被運用在愛情和關係之中。

我們在害怕什麼?在一個充滿仇恨的世界中,我們能建立的情感連結是越多越好。