周育正近期在耿畫廊的個展《刷新、犧牲、新衛生、傳染、清新、機器人、空氣、家政、潔客幫、香菸、戴森、現代人。三》(以下簡稱《刷新》展)是系列的第三個展覽,從系列第一個在德國貝塔寧藝術村展出的《電鍍金、保持冷靜、鍍鋁鋅版、祈禱、漸層、灰燼、抗議、不均、不滿、資本、香爐、佼存、激動、擊、日光》(2015)開始,藝術家就以 hashtag 關鍵字的形式並置概念與物件,呈現他對特定現象或事件的想法。

從 2010 年的《東亞照明》開始,周育正發展出與品牌名稱或人名同名的展覽形式。不管是《東亞照明》、《虹牌油漆》(2011)、2012 年獲得台北美術獎首獎的《工作史–盧皆得》,或《Geoff Molyneux》(2013)這些作品,藝術家都嘗試著處理語言的物質性及其形象內涵的問題。

在《東亞照明》展覽中,藝術家將所有展場的照明設備,全部換上由東亞照明公司所提供的燈具作為光源,並在展覽結束後成為鳳甲美術館的基礎設施;《虹牌油漆》展覽則使用了虹牌油漆公司所提供的展牆油漆,這兩檔展覽除了光源與油漆之外並沒有其他裝置性展品。對於周育正來說,正是這些在展覽標題與展覽空間中被標舉出來,卻又容易被觀眾忽略的燈光與油漆,像是多數媒介一樣,既中介又大幅決定了我們對於世界的認知條件,而這樣一種媒介的限制性情境,在語言的狀況中特別明顯。語言是日常溝通所使用的媒介,媒介本身是一個具有限制性的框架,可是我們往往習焉不察地覺得語言是透明的,沒有注意到語言為溝通所設下的條件。在談及任何對象時,我們所使用的名詞,往往受限於個人生命史或者是社會文化的關係,語言所能夠提供這些名詞的屬性,只能打開小小的通道。這也是商業或政治宣傳領域,品牌或個人行銷之所以被「放大」成為一個專業,專注地處理形象在圖像、文字與聲音這些傳播媒介上的效果。

不過,最晚從《工作史–盧皆得》這個作品開始,周育正對於溝通媒介及其被潛抑的物質性的探索,就不只停留在名詞及其與展呈相關的物質性基礎。藝術家透過登報找尋臨時工,並在許多來應徵的人裡,選出了將近六十歲、當時待業中的盧皆得來協助看顧展場,展場中展示的是藝術家與另一位作者共同完成的盧皆得訪談錄。

這個獲獎作品圍繞著「勞動」議題,不只處理了工作與體力勞動的關係,還處理了「勞動」在日常的中文語境裡,往往同時間以名詞及動詞的方式呈現,甚至快速地在這兩者間轉換所導致的制度性問題:到底台灣人在日常生活當中,有沒有把「勞動」當成是一個生存攸關的問題,並思考相關的制度配套措施?還是勞動只是動動身體,在養生與維持健康的關係下不得不動而已?所有這些與「勞動」語意相關、在我們日常生活中隨時都會提到的字眼,其實背後有著強烈的政治、社會與文化意涵,藝術家巧妙地以「勞動者的勞動就是看顧關於自身勞動狀態與勞動史的訪談」這樣一種自我指涉的方式,揭露出這個日常語用背後的複雜性。

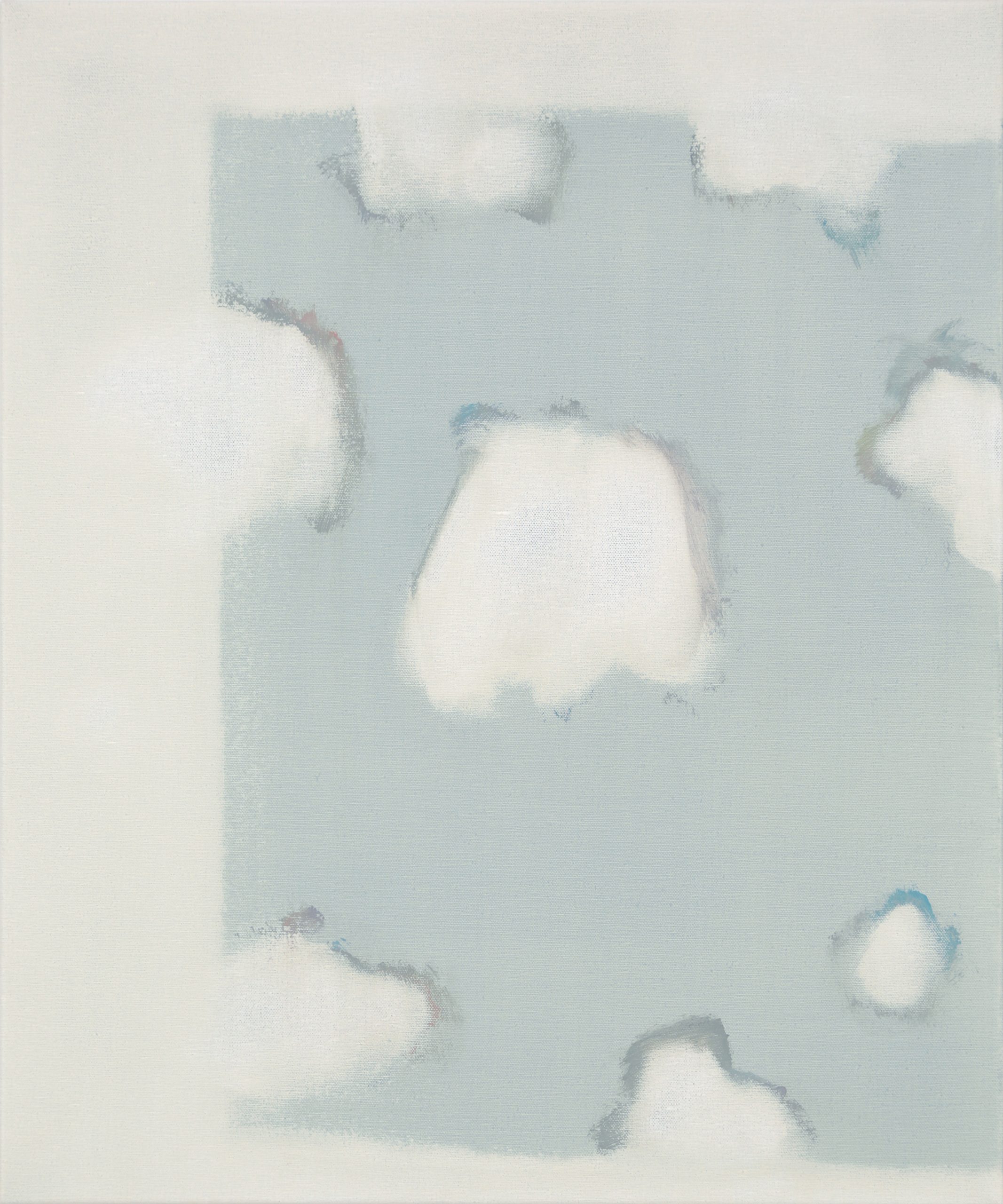

這次的《刷新》展系列所呈現的,是周育正圍繞著「衛生」的思考,然而他把「衛生」放在更為複雜的語言架構下來處理。藝術家採用了數位網路社會的認知模式,展名的概念之間與展場的物件之間是網路關鍵字的統計關係,而非理性語言結構的推論關係。換句話說,雖然《刷新》整體表現了對於衛生問題的探討,但是在刷新、犧牲、傳染、清新、機器人、空氣、家政、香菸與現代人之間,物件或概念間彼此並非以一種透視法的連續性在展場中開展,反而是像畢卡索的作品一樣,企圖在同一個平面或空間中,以不連續的方式並置不同的結構面。

掃地機器人清掃著麵條的下方木板,牆上的大型盤子等待著空氣清淨器與潔客幫清潔人員的清理,而藝術家希望能這些意念傳染給觀眾,彷彿我們在討論衛生時對於傳遞方式的理解一樣。周育正不只「放大」處理了名詞與動詞,他甚至更進一步地把形容詞也對象化成為展覽的環節(對象化=客體化=物化)。對我們來說,這是以語言的立體主義的方式來處理認知、語言與社會關係的有趣手法。