在高地小鎮哈傑,一名三歲的男孩靜靜地躺在醫院病房裡,胸口起伏,雙眼眨動,宛如一袋奮力呼吸的骨頭。

他的父親阿里‧哈賈吉(Ali al-Hajaji)站在他身旁,心急如焚。三週前,在席捲葉門的饑荒中,他已經失去了一個兒子。現在,他恐怕第二個孩子也正離他而去。

而這一切並非因為食物缺乏:醫院大門外的商店囤滿了物資,市場也仍熙來攘往。但哈賈吉什麼也買不起,物價實在飆漲得太快。

「我幾乎連一條新鮮的麵包都買不起,」他說。「這就是為什麼我的孩子們在我眼前活生生死去。」

最近,因為一名沙裔異議分子在伊斯坦堡遇害,外界開始關注沙烏地阿拉伯在境外的行動,進而有更多人注意到了慘絕人寰的葉門「內戰」。這場沙國帶頭的戰爭中,最為千夫所指的惡行,落在殺害數千平民的空襲行動上,空襲目標包含平民婚禮及葬禮,甚至校車。美國協助了空襲行動,供應炸彈與情報資訊。

但是救援專家和聯合國官員表示,一場更為陰險的戰爭也正在葉門上演,一場對平民造成更大傷害的經濟戰爭,正將這個國家推向飢荒的深淵。

經濟戰爭

在沙國王儲穆罕默德‧本‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)的領導下,以沙國為首的聯軍(註)和其在葉門的盟友一同實施了懲罰性經濟制裁,旨在削弱掌控著葉門北部的胡塞組織(Houthi)勢力。但是,這些行動(包括週期性封鎖、嚴格的進口限制,和扣留約 100 萬公務員薪資)讓平民背上了沉重的負擔,任憑經濟停擺造成浪費,更使數百萬人陷入更深的貧困之中。

這些制裁措施慢性侵蝕著國家基石:基礎設施百廢待舉、就業崗位減少、貨幣貶值、物價飆漲。然而最近幾週,經濟崩盤加速的步調驚人,導致聯合國高層修正他們對葉門飢荒的預測。

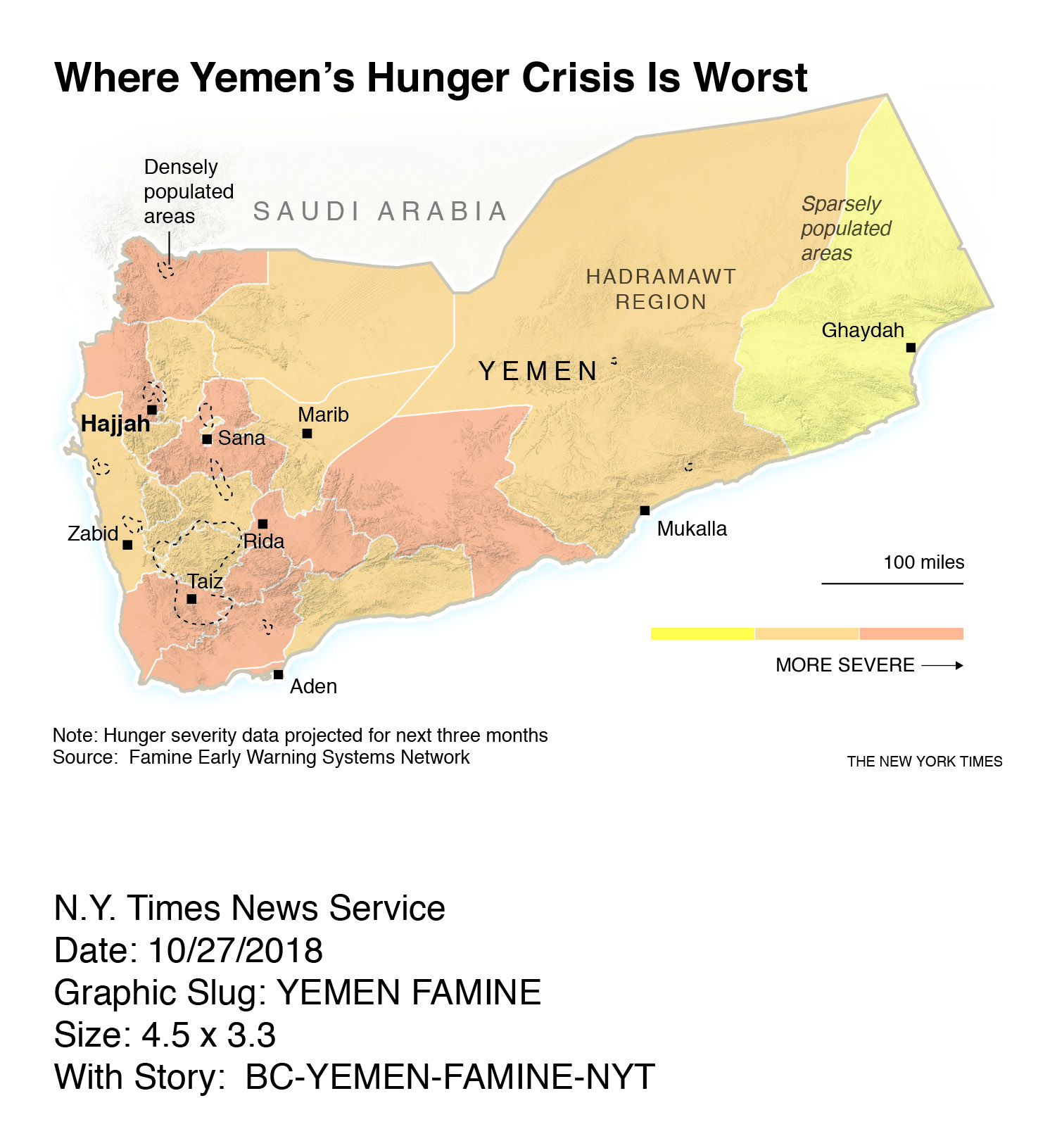

十月底,聯合國人道事務與緊急援助副祕書長馬克‧洛科克(Mark Lowcock)告訴安理會:「此刻葉門顯然深陷危機,迫在眉睫、非同小可的大飢荒正吞噬著葉門。」他說,約有 800 萬葉門人仰賴緊急糧食救援維生,這個數字可能很快就會上升至 1,400 萬,相當於葉門總人口的一半。

「人們以為飢荒只是缺乏食物,」亞歷克斯‧狄瓦爾(Alex de Waal)表示,他的著作《大饑荒》(Mass Starvation,暫譯)分析了近年的人為飢荒。「但在葉門,經濟戰爭才是關鍵因素。」

跡象無處不在,不分階級、種族和信仰。無薪大學教授在社交媒體上絕望呼救;醫生與教師被迫變賣金子、房子或車子,以換得一家溫飽;首都沙那的街道上,一名老婦人拿著大聲公行乞。

「幫幫我,」這位名叫扎赫拉‧巴拉吉(Zahra Bajali)的婦人喊道。「我的丈夫生病了,我有房子要出租,幫幫我。」

飢餓不語,寂靜籠罩的病房裡,奄奄一息的嬰兒們於生死間徘徊。在葉門近 200 萬營養不良的兒童中,有 40 萬被認定為病入膏肓——在未來幾個月內,這個數字預計將上升 25%。

「我們快被壓垮了,」在阿斯拉姆(Aslam)的診所裡,醫生麥琪雅‧瑪迪(Mekkia Mahdi)說道。阿斯拉姆以南 90 公里處的港口城市荷台達(Hodeida)四面楚歌,難民紛紛湧入這個貧窮的西北城鎮。

在她簡樸的診所裡,瑪迪穿梭於病床間,一邊安撫媽媽們,一邊對醫護人員下達指令,給病篤的嬰兒們餵奶。對某些嬰兒來說,此舉來得太遲了:前一晚,一個 11 個月大的男嬰死了。他只有 5.5 磅(2,490公克)重。

環顧四周,瑪迪無法理解,為何西方世界如此執著於賈邁勒‧卡舒吉(Jamal Khashoggi)在伊斯坦堡遭沙國特務殺害一事。

「在數百萬葉門兒童飽受折磨的時候,卡舒吉的案子竟得到了如此多的關注,我們很驚訝,」她説,「卻沒半點人在乎這些孩子。」

瑪迪拽了拽一名七歲女孩鬆弛的皮膚,她昏昏欲睡,胳膊像根竹竿一樣細。「你看,」她説,「沒有肉。只有骨頭。」

有關該國在葉門政策的問題,沙烏地阿拉伯駐華盛頓大使館未有回應;但沙國官員為他們的行動辯護,聲稱胡塞組織發射的飛彈跨越邊界。胡塞武裝組織信奉伊斯蘭教宰德派,即什葉派的一個分支教派;因此,遜尼派君主制的沙烏地阿拉伯則將胡塞組織視為敵國伊朗(同樣信奉什葉派)的打手。

沙國指出,在葉門人道救援工作上,他們和阿拉伯聯合大公國都名列最慷慨的捐助國之一。去年春天,這兩個盟國承諾提供葉門 10 億美元的援助。一月,沙國存入了 2 億美元至葉門中央銀行,以支撐其貨幣幣值。

但這些努力因聯軍對葉門的經濟攻擊而蒙上陰影,包括拒絕發放公務員薪資、部分封鎖導致食品價格飆漲,以及大量印製鈔票以致葉門貨幣大幅貶值。

今年六月開始的占領荷台達攻勢,危及了葉門北部物資輸入的重要生命線,導致 57 萬人流離失所,也使更多人瀕臨飢餓之苦。

洛科克警告,這裡的飢荒將「比任何專業人士在工作生涯中所見過的飢荒更嚴重。」

戰火未及之處

當阿里‧哈賈吉的孩子上吐下瀉、貧病交迫,這位絕望的父親決定鋌而走險。他聽從村落長老的意見,將一根燒紅的棍子輕敲兒子沙赫爾(Shaher)的胸腔;這是一種民間療法,可以排出他兒子體內的「黑血」。

「人們說,用火燒他的身體就會好了,」哈賈吉説。「當你沒半毛錢,兒子又生病時,你什麼都會相信。」

這些燒傷疤痕標示著朱比瑞亞(Juberia,音譯)生活的原始樣貌。朱比瑞亞座落在岩石山脊上,是個由泥牆打造的房屋聚落。要到達該村,你得穿過一片漫漫黃沙、有著駱駝和蜂巢、滿地鏽色巨石的牧場,婦女們穿著黑色斗篷和黃色草帽在那裡辛苦勞作。

過去,村裡的男人們到 130 公里外的沙烏地阿拉伯當移工。遭富有的沙烏地雇主歧視是家常便飯,但他們能賺得工資。哈賈吉曾在麥加郊區的一處建築工地工作,每年都有上百萬的穆斯林朝聖者到訪這座聖城。

2015 年戰爭爆發,邊境關閉。

戰火從未觸及朱比瑞亞,卻仍奪去一條條生命。

去年,一名年輕女子死於霍亂,她是在這場瘟疫中受感染的 110 萬葉門人之一。今年四月,沙國為首的聯軍發動空襲,攻擊了該區的一個婚禮派對,造成 33 人死亡,包含新娘在內。在空襲中,當地一名曾為胡塞組織而戰的男孩喪生。

但對於哈賈吉來說,最致命的打擊是經濟壓力。他有五個不滿 7 歲的兒子。

他沮喪地看著里亞爾(riyal,葉門貨幣)在過去一年內貶了一半,導致通貨膨脹。突然間,貨物價格較戰前翻了一倍;其他村民們紛紛變賣如駱駝或土地等資產,才有錢買食物。

但哈賈吉一家住在一間單房泥造小屋中,也沒東西能拿來賣。

起初,他靠鄰居的慷慨度日。然後,他開始縮減一家人的飲食,直到只剩麵包、茶和葡萄葉(halas),葡萄葉長期以來是一種食材,但現在成了每頓飯的核心主食。

不久,他的大兒子薩迪(Shaadi)病了,上吐下瀉,營養不良的典型症狀。哈賈吉想帶這個生病的四歲孩子去醫院,但那根本是痴人說夢:燃料價格比前一年上漲了 50%。

九月下旬的一個早晨,哈賈吉走進家中,發現薩迪不發一語、一動也不動、皮膚泛黃。「我知道他走了。」他說。哈賈吉親吻兒子的額頭,把他抱在懷裡,沿著一條蜿蜒的山中小徑向村落的清真寺走去。

那晚,做完禱告之後,村民聚集在一起埋葬薩迪。他的墳墓以一顆碎石標記,豎立在幾株希德樹(Sidr tree)旁。在苦難來臨前的往日時光中,希德樹曾以蜂蜜聞名。

薩迪是村裡第一個餓死的人。

幾週後,當沙赫爾也病倒,哈賈吉下定決心要做點什麼。當火燒療法不見成效,他便背著兒子走上一條碎石路,來到一家設備簡陋的醫療診所。葉門有半數的醫療設施都因戰爭而關閉。

所以,為了去一趟遠在哈傑的醫院,他的家人籌借了 16 美元。

「那些大國都說,他們在葉門作戰是對抗彼此,」哈賈吉說。「但我們覺得,他們是與窮人作戰。

飢餓之外

葉門的經濟危機,並非厄運降臨,而是戰爭不可避免的副作用。

2016 年,沙國支援的葉門政府將中央銀行的業務,從胡塞組織控制的首都沙那遷至南方城市亞丁。據一位不具名的西方高層所稱,銀行政策由沙烏地阿拉伯決定,該行已經開始印製大量新鈔——至少 6,000 億里亞爾。新錢湧入導致惡性通貨膨脹,侵蝕了人們所有積蓄的價值。

銀行還停止付薪水給在胡塞掌控地區任職的公務員,有八成葉門人生活在該區域內。由於政府是最大雇主,葉門北方成千上萬的家庭頓失收入。

位於沙那的薩納醫院(Sabeen hospital),醫生胡達‧鹿朱彌(Huda Rajumi)治療著該國營養不良最甚的兒童們。但她自己的家庭也在受苦,葉門的中產階級正逐漸萎縮消失,她也成為其中一名掉出這個階級的人。

在過去一年裡,她只領到了一個月的薪水。她的丈夫是一名退役軍人,也領不到退休金,鹿朱彌開始節省日常小確幸以維持生計,比如省下水果、肉類和計程車錢。

「我們能挺過去,是因為人們互相幫助,」她説。「但愈來愈難了。」

經濟戰也採取其他形式。倫敦政治經濟學院講師瑪莎‧蒙迪(Martha Mundy)在最近一的篇論文中分析了聯軍在葉門的空襲行動;她發現,聯軍對橋樑、工廠、漁船,甚至田地的攻擊顯示,他們的目標是摧毀胡塞控制區的糧食生產與分配。

在等候名單上,16 歲的瑪姆娜‧納吉(Maimoona Naji)左腿上長了顆西瓜大小的腫瘤。在沙那的青年旅店裡,她的父親阿里‧納吉(Ali Naji)説他們早已備妥去印度接受緊急治療所需的簽證和資金。九月,曙光乍現;當時瑪姆娜被告知,一旦空運開始,她將會坐上頭一班飛機,離開沙那。

但據這位不具名的西方高層所說,在葉門政府阻饒下,有關空運的協議已經停擺。瑪姆娜和幾十名病人困在這裡,一籌莫展,病情隨著時鐘滴答作響而每況愈下。

「剛開始他們都說『下禮拜、下禮拜』,」阿里‧納吉說著,粗略翻閱著大量文件,同時淚水盈眶。「然後他們改口説不。這還有人性嗎?我們到底做了什麼才要受這種苦?」

葉門斷糧危機的罪魁禍首,並不只有沙國的聯軍而已。

救援人員說,在胡塞控制區域,檢查站指揮官違法提高稅金,還經常試圖將救援物資轉給士兵家屬,或中飽私囊。

10 月 23 日,人道主義官員洛科克在聯合國說道,救援人員面臨許多障礙,包含簽證延遲發放、工作許可證遭吊銷,以及工作遭干預——官員們私下表示,這些問題在胡塞控制區域最為嚴重。

儘管慘絕人寰的場景不斷在葉門北部上演,有些人的荷包卻變得更加飽滿。沙那的高級地段正享受著小規模的房地產繁榮,造成此現象的部分原因來自旅沙葉門移民紛紛回國,另外還有最近富裕起來的胡塞組織官員。

當地居民說,他們見到出身平凡的胡塞官員開著凌志(Lexus)四輪驅動車在城裡兜風,或著大逛奢侈品商店,購買西裝和香水,後頭還跟著全副武裝的槍手。

今年夏天,緊繃局勢來到頂點;與胡塞政府發生衝突後,聯合國移民署被迫離開沙那。

在一次訪談中,胡塞副外交部長侯賽因‧艾伊茲(Hussain al-Ezzi)否認有關貪污的報導,並堅稱與聯合國的緊張情勢早已解決。

「我們不會否認我方確實有些做錯的事,」他說。「我們正在努力改善。」

在過去二十年裡,聯合國正式宣布的飢荒僅有兩例,分別在索馬利亞和南蘇丹。聯合國主導的評估作業將於十一月中旬結束,這項評估將會查明葉門成為第三例的可能性。

為了避免葉門斷糧危機成為聯合國宣判的第三個飢荒,救援人員沒有要求運送救援物資,而是呼籲採取緊急措施,拯救受創的經濟。

「這是一場收入飢荒,」聯合國駐葉門人道行動協調員莉莎‧格蘭德(Lise Grande)表示。「要阻止這場飢荒,關鍵是確保人們有足夠的錢、買得起他們生存所需的東西。」

沙裔異議記者卡舒吉之死已損及穆罕默德王儲的國際聲譽,葉門人希望,此案震撼國際的餘波,或能使王儲改變在這場戰爭中的鐵血作風,慈悲以待。

英國皇家戰略研究所(Chatham House)的葉門專員彼得‧索爾斯伯里(Peter Salisbury)表示,這種可能性不大。

「我認為沙烏地人已經明白,他們在葉門可以為所欲為、不受責罰——明白西方國家對惡行的容忍度有多高,」他說。「如果卡舒吉之死給了我們什麼啟示,就是人們有多麽不願意約束沙烏地阿拉伯人。」

後記一:在本文原文刊出後,因其強烈的影像與文字造成極大迴響。對此,《紐約時報》分別發布了一則文章與一則後續報導。

「作為記者,這是我們的職責:見證,為那些遭遺棄、傷害和遺忘的人們發聲。」對於本文照片引發的爭議,編輯台以〈我們為何要發布葉門飢荒兒童的驚悚影像?〉(Why We Are Publishing Haunting Photos of Emaciated Yemeni Children)一文回應:「葉門的悲劇並非天災,而是一場慢動作進行的人禍;是其他各國的領導人們,為了政治議程,而罔顧平民所受的巨大苦難。然而不知何故,這場災難未能如那名記者之死一樣得到世人關注。⋯⋯是的,泰勒(Tyler Hicks)拍的影像是讓人不忍直視、是殘酷,但也殘酷地真實,揭露著當下葉門遭受的恐怖。你可以選擇別過頭去,但我們認為,這應該由你自己決定。」

另於 11 月 1 日,《紐約時報》發布原報導主圖的主角艾瑪‧侯賽因的後續報導〈讓世界看見飢荒的葉門女孩逝世〉(Yemen Girl Who Turned World’s Eyes to Famine Is Dead),艾瑪因診所床位不足而出院後,於 10 月 26 日在難民營中過世。「我沒有錢帶她去醫院,所以我帶她回家。」她母親瑪麗雅‧阿里(Mariam Ali)在電訪中哭了出來。在阿拉伯文中,艾瑪(Amal)意為「希望」。

後記二:在異議記者之死所形塑的國際壓力下,美國於十月底提出停火倡議,葉門內部的政府軍與胡塞組織都釋出談和態度,外界紛紛指稱此刻為葉門「最後的和平機會」。然而,沙國不僅未表態,反於荷台達加重兵力,並再度發動空襲。

註:沙國領導的聯軍(Saudi-led coalition),有時譯為阿拉伯聯軍,但並非阿拉伯國家聯盟(Arab League)。指稱沙烏地領導的干預葉門行動中,以沙國為首的阿拉伯國家所組成的聯盟。