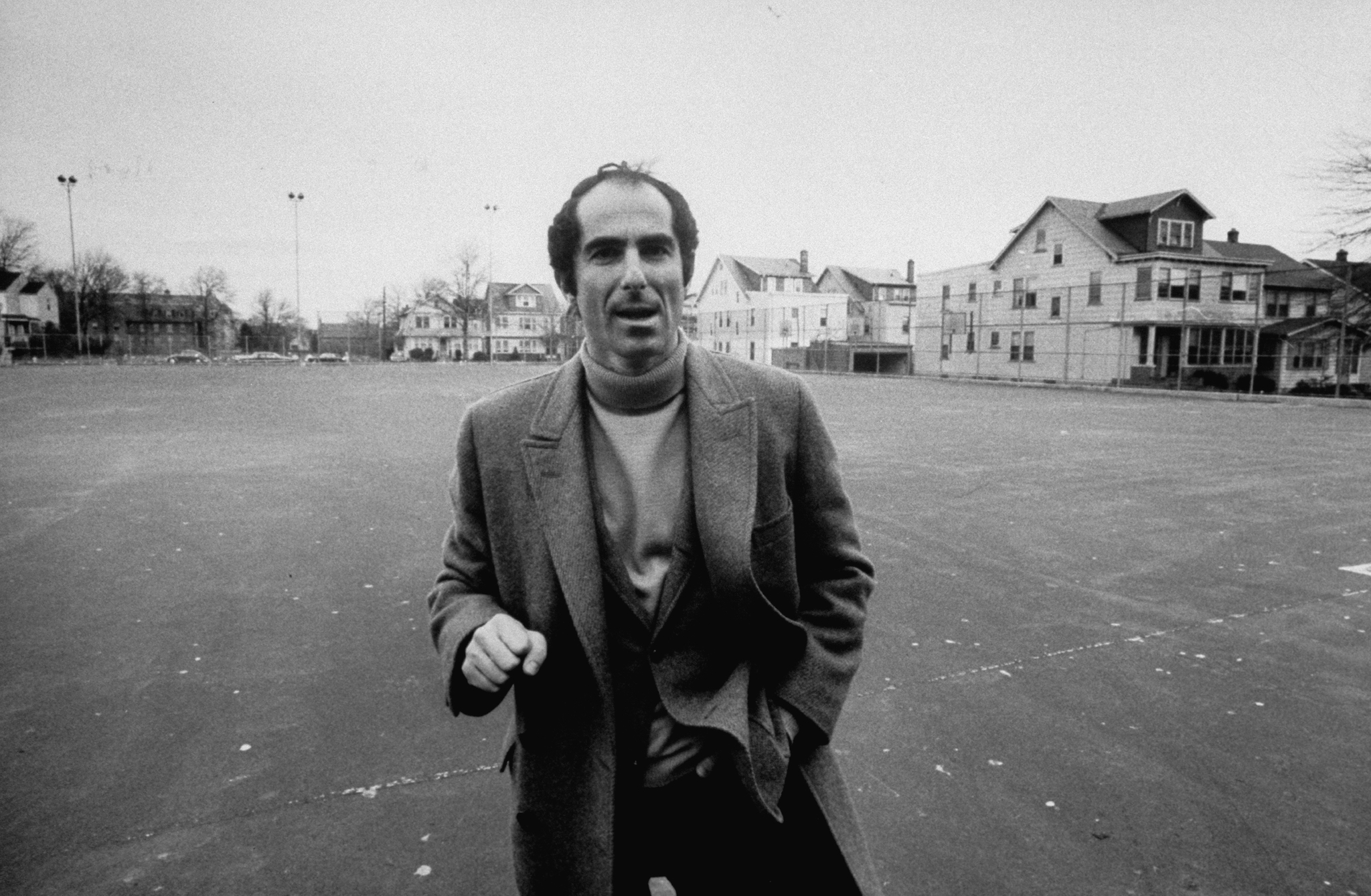

甫過世的小說家菲利普.羅斯(Philip Roth)用心良苦,解放美國文學離開所謂的大雅之堂。

「極重的玩心和致命的嚴肅是我最親的密友。」菲利普‧羅斯曾寫道。「能撥亂反正的不會是社會變革或文化變革,亦非道德教育,而是滑稽的創意。具毀滅性的、無法無天的玩笑——而且光是這樣就夠樂了。」筆如其人,他用斜體書寫創意(inventiveness)二字;或許有人會說,運用斜體的創意正是菲利普‧羅斯的拿手好戲。近五十年的筆耕生涯裡,他寫了 31 本書,其中一本更戲謔名之《偉大的美國小說》( 1973 )。然而,羅斯或許能毫不忸怩地欣賞書名帶來的諷刺意味——時至今日,大多讀者認為該書是他的失手敗筆。

羅斯也總會迎面直擊他能否寫出「偉大美國小說」的大哉問,他的文學野心總顯得盛氣凌人。認識羅斯的人常說他本人溫文有禮,但書頁上的羅斯恰恰相反。他最出色的作品往往受到不耐感驅策,我們讀羅斯時,讀到的那顆心靈是善變的、激切的、憤怒的、荒唐的、滔滔不絕,而且總是引人入勝。

羅斯經常挨批為自戀狂,他筆下的紐澤西州紐華克編年史既是美國20世紀的真歷史,也是假歷史。用陳述式語氣書寫的寫實主義小說總能夠告訴我們這世界的模樣,而羅斯很能寫寫實主義小說,根本絕頂高明,比如說他的美國三部曲:《美國牧歌》( 1997 )、《我嫁了一個共產黨員》( 1998 )與《人性污點》( 2000 )。但他也創造了龐大的文學虛構地景,設問在小說《鬼作家》( 1979 )、《反生活》( 1986 )與《夏洛克戰役》( 1993 )之中世界的樣貌會有何不同。在《身為男人的一生》( 1974 ),他坦率寫道(語氣也是老樣子地強硬):

自我之於小說家,正如自己的面容之於肖像畫家:是離手邊最近、最需要你細細端詳的客體,是他藝術旅程中,尚須克服的課題——想想追求真實的路上有多麼險阻,就知道這確實是一門藝術的課題。他望向鏡子,不是因為他迷戀鏡中的自己。不如說,藝術家的成就賴於他是否有超然物外的才能、是否能甩脫自戀的情緒。這才是真正精采的地方。堅忍、自覺的作品正是藝術之為藝術的原因!

羅斯小說的敘事總會假手一大列虛構的代理人,有最常登場的祖克曼(Nathan Zuckerma ),以及波特諾伊(Alex Portnoy)、卡普什(David Kapesh)、塔諾坡(Peter Tarnopol)與薩巴斯(Mickey Sabbath)。不過,他也寫了五本菲利普‧羅斯充任敘事者的小說,書中的羅斯看來既是羅斯本人的自畫像、又非羅斯本人的自畫像。在小說《夏洛克戰役》,書中的真菲利普‧羅斯與假菲利普‧羅斯讓讀者眼花撩亂,兩人在身分爭奪戰之中針鋒相對。不論他給分身人格們起什麼名字,羅斯總會運用語言的力量,賦予這些人格他那尖酸、透徹、又讓人不安的幽默感,還有勃發的怒氣、不容錯認的得意洋洋。

在《鬼作家》,一位較長的作家前輩告訴年輕的祖克曼,他的「聲音」比起他的風格重要多了,而且不只是這樣,這股聲音還是該是發自膝蓋後頭、直達腦袋。年輕的祖克曼勾勒起自己化作不同作家的模樣:「純粹、寧靜、簡潔、抽離。他所有的專注、張狂和創造力都要獻給那艱難、超然的(嚴肅寫作)呼召嗎?」當然不要,於是他盡情揮灑自己的專注、張揚和創造力。

羅斯先寫出花稍的後設小說《反生活》與《夏洛克戰役》,又能一改方向寫起寫實主義的《人性污點》。這些小說寫的都是深刻的想法、困境、知識論。我們該怎麼瞭解我們自認瞭解的事情?《夏洛克戰役》即奠基於說謊者悖論:敘事者直言,他在說謊。故事如何觸及我們?說故事給我們聽的人是誰?為什麼?道德權威坐落何方?藝術家的身分是什麼?羅斯的書中有愛,也永遠會牽涉政治;羅斯能寫得很美,能寫得讓人心痛;而毫無疑問地,他總會寫得大膽,而且幽默地讓人喘不過氣。

有時候,他橫跨20世紀猶太裔美國人經驗的想像範疇,還讓人低估了。他從安妮‧法蘭克(Anne Frank)熬過大屠殺、林白(Charles Lindbergh)當選總統、巴勒斯坦問題、錫安主義一路寫到蘇聯統治下的猶太人處境,他嚴肅、不懈怠地深究反猶主義。他也拿出同樣的認真態度對待文學史人物——詹姆斯(Henry James)、福婁拜(Gustave Flaubert)、卡夫卡(Franz Kafka)、果戈爾(Nikolai Gogol)、契訶夫(Anton Chekhov)、貝婁(Saul Bellow)、馬拉末(Bernard Malamud)、辛格(Isaac Bashevis Singer);同時間又拋出關乎存在、心理學、哲學、語言學與敘事的謎題。

羅斯舉重若輕:他輕易形容出人類能量的感覺。他是營造激烈情緒的大師,會一古腦兒迸出一大串激烈、狂野、失控的謾罵。他是緊張大師,是極端大師,羅斯十分樂意痛宰讀者一頓。他的著作靠著易燃、奔放、高亢的言語與強烈感受推著故事走。他刻薄的幽默和尖銳的怒氣合而為一,產出喜劇悲劇、厭世與鄉愁、怒和愛、憤慨與笑鬧,借著他行文間的波瀾與力量自在遊走。他的書有股展演滑稽鬧劇、喜劇橋段的衝勢,然而掌握衝勢的卻是憂傷與苦情,而且還有逐年歷練帶來的智慧,其中往往有清明洞見。他的獨白是多重自我的表演,鮮活演出人類喜劇。「骯髒的小祕密,」羅斯說:「不是性事了,骯髒的小祕密是恨與嗔、是人人走避的憤怒胡言。」羅斯作品對高談闊論的興致甚至不下於書中蘊含的生命力。他在著作裡嘗試將長篇大論當作一種文學演繹形式、也當作自我的本質。「我就是經你許可而生,」祖克曼說:「我是你輕率行事的產物、披露自我的鑰匙。」

有資格稱作「偉大美國小說」的小說(先別算上羅斯的《偉大的美國小說》),彷彿都在操作某一種美國實驗,同時也會創造出讓人難忘、能替實驗發言的「聲音」。《白鯨記》的以實瑪利(Ishmael)、《頑童歷險記》的哈克貝利‧費恩(Huckleberry Finn)與《大亨小傳》的卡拉威(Nick Carraway)都能以個人觀點,說出一個眾聲喧嘩的社會與其歷史。羅斯的書當然也能躋身這份偉大書目清單,不過他每個敘事者其實都是「很多位」敘事者,「波特諾伊-祖克曼-羅斯」的觀點折射出美國的樣貌、也回過頭映照他們自己的模樣。羅斯的文學創作不單是藝術創作,同時也是倫理研究。他的作品和所處年代緊緊相依,談及二戰、麥卡錫主義、越戰、1960 年代的性革命、政治恐怖主義、水門案、身分認同政治、柯林頓夫婦、布希美國與 911 事件;甚至可以說羅斯在《反美陰謀》( 2004 )一書便精準預測川普(Donald Trump)的執政。羅斯在訪談中說過:「隨便一個諷刺作家要是寫個未來小說,在艾森豪(Dwight Eisenhower)當政時想像雷根(Ronald Reagon)日後當選總統,肯定會挨批粗俗、可笑、幼稚,甚至是惡意反美。不過其實呢,作者可就會是個大預言家了。」

在羅斯最出色的著作常用 19 世紀美國小說常見的全知視角,睥睨 20 世紀的紛擾,明白表露他的不屑。他常被批評一味地突出自己的戲分,他對「自我」的興趣也確實讓「其他人」少有發揮空間。「其他人」經常是他筆下人物帶著肉慾看待的女性,於是招致羅斯厭女的指控。這的確不難理解,但他非要探究自己身分(一般解讀為 20 世紀猶太裔美國男性)的興趣縱然讓人討厭,卻不幸地掩蓋他的著作中思索深刻問題的倫理意義。他思考死亡與受苦、背叛和忠誠的本質,全都藏在表面上大開的笑鬧底下。他總愛當魔鬼代言人,也不吝為魔鬼一掬同情;他討厭假虔誠和不容質疑的教條,這些都是羅斯的倫理立場。「要分清楚,」羅斯評論道:「你可以說(一個角色)偏狹、討人厭;但要說他不真實、或者沒法彰顯某些真實事物又是另一回事。」

如果說羅斯偏愛交響樂,那麼他也能玩作曲規格與結構比較小、比較安靜的奏鳴曲與賦格;這點可見於他最後幾本作品,通稱復仇女神系列:《凡人》( 2006 )、《憤怒》( 2008 )、《羞辱》( 2009 )與《復仇女神》( 2010 )。這些作品的成就不如以往,感覺得出羅斯龐然的精力與專注衰退了。但這些作品與歲月、死亡的對質依然無比動人,即使是以小調形式演出:

無垠的星星明白告訴他,他必死無疑,而不過幾碼外的海浪轟隆、狂亂水面上至黑的黑色噩夢——都讓他想逃,逃離湮滅遺忘的威脅、逃回他們舒適、照明、樸素的家。

《薩巴斯的戲院》( 1995 )的薩巴斯認定,他鐵定不會死。「他絕對他媽的不會死。他怎麼能離開?他怎麼能走?他所恨的一切都在這兒呀。」讀遍羅斯的著作,便不可能不懂,他所愛的一切都在這兒,並且都被他捉進作品中了。他在《反生活》寫道:

負擔不在於兩者擇一(either/or);負擔不在於清醒地在兩樣同樣困難、同樣會讓人遺憾的可能之間抉擇。負擔在於「以及」/「以及」/「以及」/「以及」(and/and/and/and/and)。生命是,以及:意外以及一成不變、難以捉摸的以及清楚易懂的、怪誕的以及可以預期的、實際的以及潛在可能的、所有彼此相乘得出的現實,糾纏不清、交疊、相互抵觸、結合為一——再加上彼此相乘的幻覺!

小題大作是他的看家本領,「以及/以及/以及」是人類能量的印記、是活力和開闊的記號。羅斯用斜體寫下「是」(is),就如他用斜體寫下「創意」。劃重點這件事就是真正的重點。

譯註:羅斯曾在台出版的作品有短篇小說集《再見,哥倫布》( 1959 )與長篇小說《波特諾伊的怨訴》( 1969 )、《我是乳房》( 1972 )、《美國牧歌》、《我嫁了一個共產黨員》、《人性污點》、《垂死的肉身》( 2001 )、《凡人》以及對談集《行話:與名家談文學》( 2001 )。