殘破世中無愧的美麗事

Access to Tools 靠近工具

列舉過去一年最精采的電影清單是常見的歲末儀式,回顧起來不像政治老傷感情,影迷人多勢眾還可以集體重溫舊夢。2018 年最讓我驚艷甚至傾倒的一部電影,是此刻還在 Giloo 紀實影音平台上映的《美麗事·殘破世》。此片由喬吉歐·費雷洛(Giorgio Ferrero)與費德利科‧必亞辛(Federico Biasin)聯合執導,英文片名「Beautiful Things」清楚標示了這是部以「事物」(thing)為主軸的影片,主題是針對現代消費主義生活方式的批判,因此中文片名加入「殘破世」來彰顯藏在消費背後的負面現實。兩位義大利導演並非新手,已發表不少成熟的創作與廣告短片,這回首次執導長片便獲得威尼斯影展最佳義大利電影及哥本哈根國際紀錄片影展(CPH:DOX)新潮流獎的榮耀,尤其是費雷洛擔綱作曲、編劇、攝影的要角,更是賦予此片迷人靈魂的高手。

《美麗事·殘破世》(以下簡稱《美麗事》)有好幾個地方讓我著迷。首先,這是部藝術創作性強且敘事手法精準的電影,影像、聲音、音樂、剪輯,每一格膠片都分秒完美地接合的神作。「噪音」與「寂靜」的反覆辯證是影片鋪陳的主要語法,畫面構圖與飽滿色彩讓人目不轉睛,配合四位主角的旁白句句到位,聲音的主旋律穿針引線,巧妙將畫面與話語首尾一貫輕巧縫合,讓我在觀影時稍一沉浸甚至分不清是在「聽畫面」還是「看聲音」。還好串流平台的影片付費是「吃到飽」方案,我到目前為止已看了七遍仍不厭倦,拆解背後的豐富元素讓人上癮。

第二個迷人之處是,此片出場人物全是職業演員,旁白表情與姿體動作都根據劇本發揮演出,主要人物出現的四個場景,德州油井、遠洋貨輪、吸音實驗室、垃圾焚燒廠都經過刻意挑選,這是一部缺乏真實事件、不按牌理出牌且具強烈操縱性的「另類」紀錄片。我是對高掛「紀實」影片與攝影保持高度警戒的人,低劣者指點強說教讓我深感厭煩,手腕高明者讓我更是提高警覺。但這部得了大獎的紀錄片,從貼著原油表面與掃視垃圾的微鏡,到曠野沙漠與汪洋大海的廣角,鏡頭下的眾多「客體」(objects)以多姿的面貌跨越場景彼此共鳴,成了全片最稱職的真正主角,在我眼中更是無比「客觀」(object-ive),讓我不只輕輕放下那些再明顯不過的操縱,甚至覺得「這不是紀錄片,那什麼才是紀錄片」?

第三個魅力是它極致的音樂性。影片的敘事其實非常複雜,包含同一個家庭空間的五段過場與被它們切割的四段物件生命樂章,在兩個獨立的平行軸線上交織著展開,像史特拉汶斯基《春之祭》般逐步堆疊、放大情緒。到電影接近尾聲時,「人」與「物」全部攜手回返,情緒飽滿到身體難以承受,超越智力所能理解的連續 20 分鐘大合奏高潮,確實是如假包換的「美麗事」啊!不可思議的衝擊感驅使我在網路上窮搜後台的祕密,原來身為作曲家的導演費雷洛是先完成這 20 分鐘的曲子,再配合這樂曲的結構,剪接前面四段主要故事的影像和聲音元素,先完成大合奏的終章,最後才將四個「樂章」的個別主題發散到各段故事中就定位。這才煥然大悟,《美麗事》果然是靠作曲家的音樂天賦才能駕馭,電影的內容與形式都是以音樂為地基骨架,看過一遍便可閉眼「用耳朵觀看」的一部真正的「音樂電影」。

但這些都還是電影的形式創新,《美麗事》讓我不倦地反復觀看的真正理由,是出於理性思辨的腦袋在藝術創作的感性啟發前心甘情願的臣服。

身為一位熟年的社會學者,對於「資本主義」與「消費文化」的各種批判耳熟能詳,但我很早便在市場的研究田野中感覺,商品世界的現實存在維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)所描述「語言的補蠅瓶」之外,而我只是困在瓶中的一隻小蒼蠅。這隻蒼蠅終日神經質地看著「語言的天空」,感覺光似乎通過玻璃折射的狐疑,不安地找尋著那個「照理轉身就會發現」一直在那裡的玻璃瓶口。我中年轉業進入被許多同行認定是幫資本主義刺激無謂消費的設計系教書,為的就是印證自己的直感,搜尋應該就藏在接生「商品」的上游產房後臺「通往更寬闊世界的那扇門」。

維根斯坦說過類似底下的話:「語言的盡頭是(瓶中蒼蠅)世界的盡頭」、「但世界之外是奧祕,語言因此無法說出奧祕,奧祕只能顯示」。影像是顯示,音樂是顯示,萬物的姿態是顯示,演員的眉目姿態是顯示,《美麗事》對我是藝術送給社會學的一封「瓶外信」,一個要求我仔細拆封、不斷觀看參透體悟的召喚。海德格(Heidegger)跟維根斯坦一樣,把詩當成通往奧秘或另一種存有可能的「顯現」,赫爾德林(Peter Härtling)的詩作就是晚年海德格的「玻璃瓶口」,藝術的本質無關美感,它是啟發我們從「座架」(gestell)世界的「技術性語言」中逃脫,透過領會詩意捕捉真理、跟世界重建關係的一個機會。

談電影「不要爆雷」是基本的規矩,我已經盡力在外圍迂迴許久,你可以在這裡打住閱讀,先去 Giloo 看完《美麗事》再回來繼續,我接著想來具體描述,在我這隻蒼蠅眼裡,《美麗事》這個玻璃瓶出口的線索形狀。

重新擺置人與物

如前所述,影片以平行雙軌交織進行。第一軌是用業餘紀錄攝影的影像風格,潛入家庭的消費私生活中揭穿實情的五段窺視,呈現出被大量商品所壓迫圍繞,在喧囂噪音與沉悶寂靜間來回擺盪的情緒。導演費雷洛在專訪中說拍攝地點是自宅,並以此作為對現實凝視的紀錄片佐證,這些片段平常無奇、毫無戲味,是再普通不過的生活片段,但反而因此有了「記錄」(documenting)當代現實的信實重量。

鏡頭運動繞行進入私空間最終停駐對焦的「現實性」,並非靠演員們演技營造的人味(他們比較像背景),而是給家裡「填充飽滿」生命力的商品物件:電影開頭第一段電視機螢幕裡的機器人、女主人沖澡時如同舞池般炫麗喧嘩的臥室、小孩不在場但玩具不停自轉的遊樂間,生日派對進行中屋裡兀自忙碌打轉的洗衣機,唯一無聲的一段是派對結束,少了物件便彷彿無能對話的死寂(好悶來點音樂吧,不然,開電視「多點人氣」也好)。

《美麗事》的主題雖是資本主義消費生活的批判,但我們常見對焦於「虛假的」行銷廣告操縱以對照「真實的」生產過程的敘事手法幾乎沒有出現,電影破頭第一個鏡頭便直接落到商品鏈末端,貼近觀影者的消費生活與居家空間,從那裡揭開了「人」與「物」主客辯證的序幕,並用「噪音」與「寂靜」的對比來為銳利創意的觀察角度提味。在過於廉價的資本主義批判充斥的當下,《美麗事》為我們提示了重新對消費文化進行哲學反思的可能。

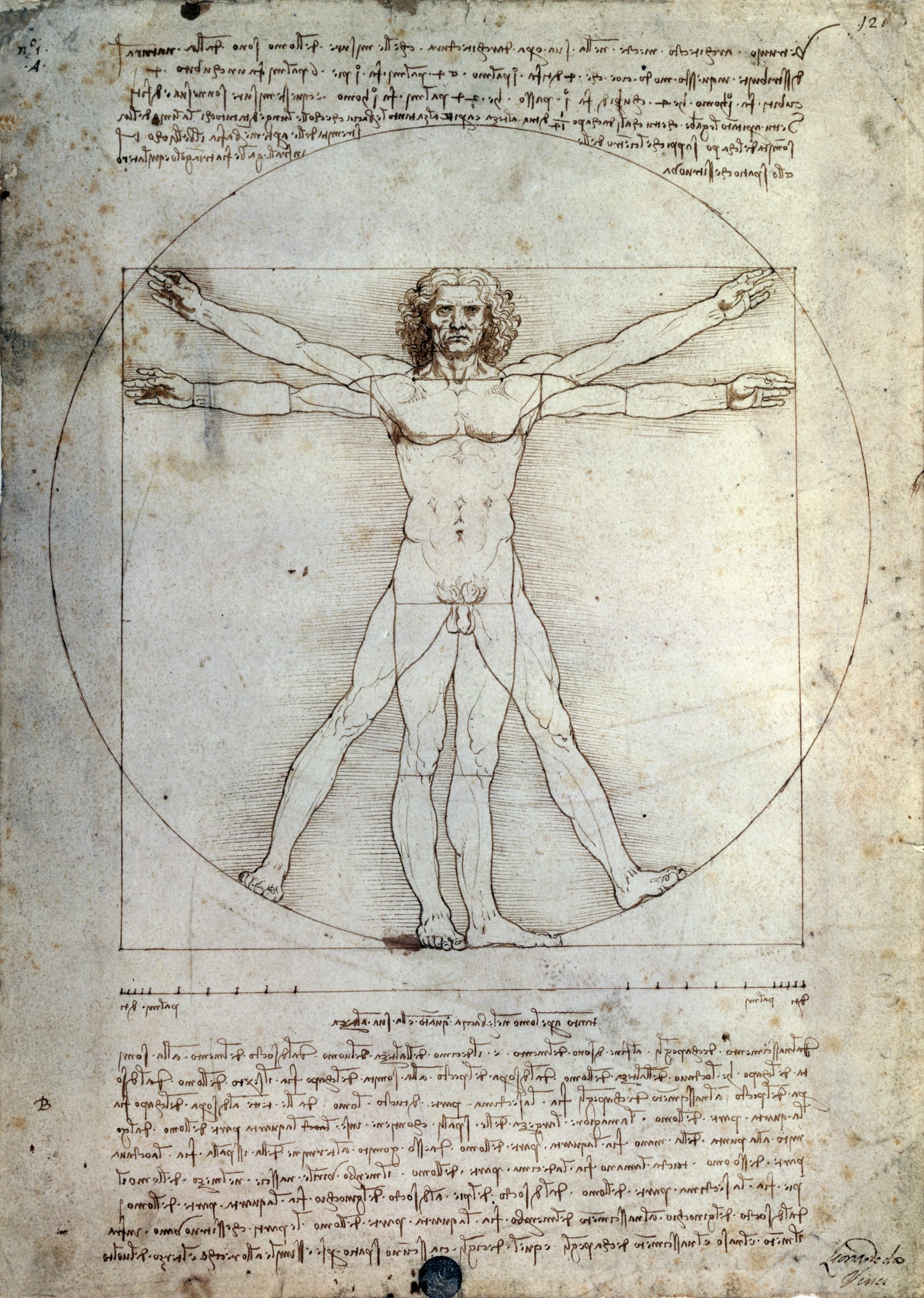

談到「人」與「物」的辯證, 設計史上「以人為中心」(human-centric)的造物志趣從來不是新鮮事,達文西(Leonardo da Vinci)集科學家、設計師與藝術家於一身,是三位一體綜合了時代理性與感性的代表人物,他 1492 年的經典畫作《維特魯威人》(Vitruvian Man)根據古羅馬建築師維特魯威(Vitruvius)《建築十書》的描述,將一位男性人體放入方與圓構成的幾何框架中央展示「完美比例」,讓這位不只虛構而且從來不合「標準」的男人,成為幾百年來「以人為尺度」的設計思維象徵(icon)。弔詭的是,原本投射在這象徵上「祈求完美的意欲」成了「衡量理性的現實尺度」,「將人歸屬於自然之下」的初衷成了將自然「臣服於人的中心」的始作俑。建築思想史家克羅米那與衛格里(Beatriz Colomina & Mark Wigley)的說法揭穿了當中的弔詭: 維特魯威人是設計師們「在設計人之前就已經設計好的人的想像」;換言之,設計實際上「造人如物」卻用語言自我欺騙是在「依人造物」。

製造精神錯亂的「維特魯威人」早該退位,新時代來臨前需要新的感性(sensibility)做先聲。

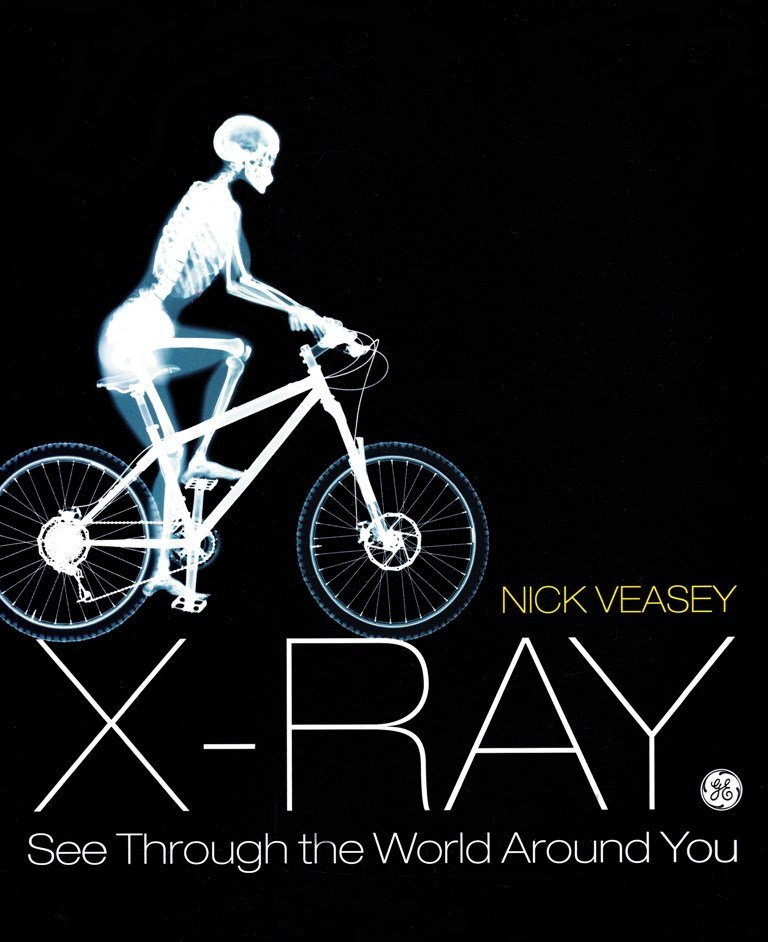

當設計圈吹起復古人文風、熱情宣揚「人本設計」之際,我們在 2018 年台北雙年展的《後自然:美術館作為一個生態系統》與國美館台灣雙年展的《野根莖》絕非偶然。台灣藝術圈意圖打破舊思維的僵局,重新擺置「人」與「物」的分際位階,見證了時代氛圍的悄然蛻變。為了打破「維特魯威人」在年輕設計師腦袋裡根深蒂固的象徵位置(iconic position),我尋覓許久終於找到當代英國藝術家尼克維賽(Nick Veasey)的 X 光攝影作品作為替代。由於活人無法承受 X 光的放射線傷害,維賽的作品大量重複地使用已過世大嬸芙芮妲(Frida)的屍骨,以及自行車、汽車、椅子、照相機等各式物件協力,拍下細膩透視人們日常活動的 X 光圖像,「物」在他的作品中彷彿是長著筋骨肌肉的活體,而「人」則如一部零件組合成靈活動作的機器,在人與物合體的拍攝瞬間,我們洞察到生活四周原本看不到的「美麗事」。你現在或許不難理解我的雀躍興奮,這麼多年來凝視「芙芮妲大嬸」的眼光,終於在意外邂逅《美麗事》的那一刻穿透攝影平面的限制,向前延伸進入消費文化裡貼近日常的影音立體空間,找到邏輯一致、音韻天成的新視界!

四位創意「陌生人」

現在,你/妳看完電影回來了嗎?讓我們繼續看《美麗事》最精采的敘事主軸。透過描繪商品從生到死的一生,來揭露被「消費」所蒙蔽的資本主義全景,這樣的手法並不少見,丹諾利澤(Dannoritzer)的紀錄片《電燈泡之預知死亡紀事》(The Light Bulb Conspiracy)就是當中的佼佼者。《美麗事》的導演在商品生命史更寬闊的幅員中,神來之筆找到四位站在意料之外極為特殊位置的酷人物,說了一則用無比輕巧的真摯態度面對「物件世界」(object world)的精采故事。

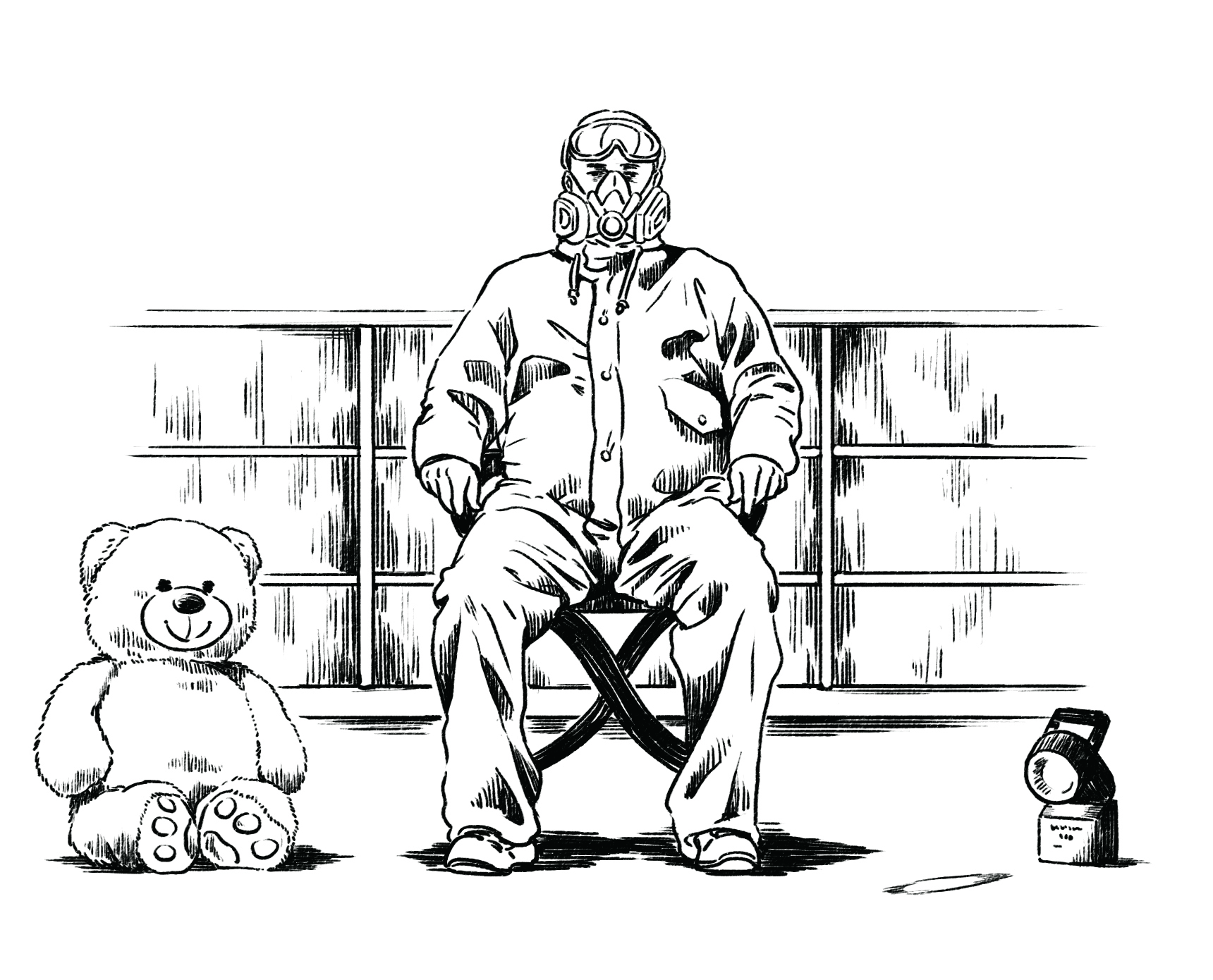

美國德州油田的鑽井工人,從地底深處抽取原油——最終進入許多商品內裡「推著我們前進的地球血液」;貨櫃船的菲律賓作業員,在無邊無際的海上享受著單身漢生活,繞過五大洲一個接一個的異國城市,卸貨、上貨補充我們的日常物慾;義大利的工程老宅男,在絕對無聲的吸音室裡兀自採集各種商品的聲響,從量化數據中聆聽鑒別物件的內在品質;最後是瑞士先進垃圾焚化廠的技術員,終日全副武裝與四伏的危險相伴,目送被人們始亂終棄的合葬商品在烈火中得以善終。

四個登場人物與他們登場舞台的選擇,各個都看得出導演的慧眼獨具,每一次下刀都靈巧有致讓人折服。相較於我們被商品緊密包圍住的擁擠日常,這四位標誌性人物(iconic figures)如《駭客任務》(Matrix)裡的神人側身一小步,輕鬆閃開商品買賣的連鎖彈道,獲得在觀物中洞察人生苦樂的絕佳位置。他們是德國文化社會學者齊默爾(Georg Simmel)口中「涉身其中卻同時保持距離」因而得以排解衝突、評斷公道的創意「陌生人」(stranger)。

這個冷靜關照世事的「距離」也反映在環繞他們的空曠空間,讓他們以周遭物件為註腳的「存在自剖」格外清晰動人。在沙漠曠野中交友成長的油井工一臉滄桑,回首被父母拋棄的親情失落,但卻也在油田裡規律撞擊發聲的汲油千斤頂找到寧靜豁然,像母體呼吸的溫柔頻率撫慰了懷裡孩子的不安,「遊樂場」裡隨手可得的金屬物件敲擊陪他合奏樂章如同玩伴。

大海上孤獨航行的船員終日在船艙甲板嘻戲,談起靠岸豔遇一派樂天,看似玩世不恭但也有真心告白的性靈時刻,想著跟心愛的女人結婚,閉目細數陸上生活的理想物件(「上千隻雞、還有牛、房子、煮菜的油香……」)想像田園風光裡甜蜜的家,儘管雲遊四海,但他笑著說:「人沒有夢想,等於哪裡都沒有去。」

「長得像猴子」義大利工程師的出場是故事的轉折關鍵。兒時跟大提琴手的母親索討一台鋼琴,但終究對音樂的文學感性無能,只能用工程宅男的數字與方程式解析聲音的「物性」,這樣單調無趣的他,卻在曾被當成刑房的吸音室裡把握到生命的寧靜自持,跪坐著「收聽」自己身體物件的聲音(心臟跳動、血液流動、肺的縮放)而內省悟到活著的單純幸福。

最後,曾經販賣吃角子老虎機而大賺橫財的垃圾處理員,他在「這裡什麼都有」的垃圾堆中看到人心的荒謬,但也在垃圾轉換能源廠裡找到人生的價值與使命,滿布警示器的廠內充滿危險卻也正是他的職業驕傲,「生命處處都在冒險。」他說。「我們成天製造廢棄沒有自己收拾,但總要有人來做這件事。」

四個象徵人物,來自不同的國家,使用不同的語言,站在不同的場景,但隨著故事展開,旁白開始交疊互為註解,物件開始彼此共鳴,跨距漸大但差距縮小,四重疊為一說出了與物共舞、彼此共鳴的同樣真理:「噪音讓我們忘了自己,噪音掩蓋了恐懼」,但「生命的起源是安靜,也終將在安靜中結束」。

不管他們渴望的情愫是親情、愛情、成長還是榮耀,最後都成全了人與物的世界和解的一種存在的可能,同時也還給了商品物件「遲來的公道」。

社會學者拉圖(Latour)說過:「人道主義者老愛譴責人類被物化,但他們徹頭徹尾沒有意識到,這樣的說法對物並不公平」,《美麗事》不是一部帶著教條主義宣示色彩的資本主義批判電影,在「人」與「物」的三角習題中,我們太習慣於將「人與人」我們自己怯於面對的問題「物化地」推卸出去,批判「物與物」的商品體系如何在「人與物」的關係中,單向地擺布麻醉了(其實「裝太久無辜」的)我們,然後還無情地否定他們陪伴過我們人生同行的時光。

我們總是便宜行事地用物件的噪音,來掩飾「人與人」共處困難的內在恐懼,只要不停止消費就可以避開寂靜的恐懼,「自我感覺良好」一切都會沒事。《美麗事》沒有對複雜的問題給出簡單的解答,但它誠實地承認了我們跟物永遠擺脫不了的曖昧關係,就像貫穿全片所有故事的「聒噪不止的機器人」與「溫柔安靜的泰迪熊」。但如果不是因為他們不棄不離的陪伴,我們如何能夠躲在「指指點點他們」的背後抹去模糊了自我?

《美麗事》還暗示著我:物件不只陪伴,他們還看守著希望,就連自閉在吸音室裡把美妙的天籟都拆解成聲音數據的工程師,都可以從謙卑聆聽我們「也是物件的身體」悟道解脫。

電影的最後以一對男女在商品環繞的空曠商場中共舞收尾,「人」與「人」如兒童般純真無邪地嬉戲,觸碰彼此的臉龐,自在地伸展肢體,牽手奔跑散發著喜悅,你看不出一旁自制地退場的商品們,正默默旁觀會心微笑著嗎?《美麗事》的海報將英文片名「Things」正中央的「i」刻意畫成這「雙人舞」的姿態,那是殘破世裡不需強加批判姿態「括號」的單純美麗事,不僅沒有一絲反諷的意味,反而是藝術直覺的召喚,為我們提示了一個超脫兩敗俱傷的物我鬥爭,一起逃逸消費文化困境的「捕蠅瓶出口」。